Авдиев В И История Древнего Востока

.pdfПервые копии клинообразных надписей привёз в Европу в XVII в. итальянский купец и путешественник Пьетро делла Балле, который скопировал эти надписи со стен Персепольского дворца Дария. Однако в течение долгого времени европейские учёные не могли прочесть эти надписи. Первые попытки дешифровать клинопись были сделаны датчанином Карстеном Нибуром в конце XVIII в. Опубликовав несколько более или менее точных копий клинообразных надписей, Нибур приступил к их дешифровке. Однако Нибуру не удалось выполнить этой задачи. Он мог лишь установить, что клинообразные надписи писались при помощи трёх систем письменности и что наиболее простая из них состоит ив 42 алфавитных знаков.

Больших успехов в дешифровке клинописи достиг учитель геттингенской гимназии Гротефенд (1775 — 1853 гг.). Исходя из предположений, сделанных ещё его предшественниками, что косой клин является разделительным знаком, и что в алфавитной персепольской надписи одна группа знаков обозначает титул царя, Гротефенд предположил, что вся надпись в целом составляет титулатуру двух персидских царей. Благодаря целой цепи остроумных догадок Гротефенду удалось прочесть в этой надписи имена двух персидских царей из династии Ахеменидов, а именно Дария и Ксеркса, а также имя .Гистаспа, отца Дария. Таким образом, Гротефенд сумел правильно разобрать девять алфавитных знаков древнеперсидской клинописи и тем положить начало дешифровке клинообразных надписей. Правильность этой дешифровки подтвердилась впоследствии разбором четырёхязычной надписи, в которой имя Ксеркеа было яачертано клинописью и тут же египетскими гиероглифами, при помощи которых имя Ксеркса транскрибировано в форме очень близкой к клинописной (Кшаярша). Работу Гротефенда, открытие которого далеко не сразу было принято учёным миром, продолжали Лассен и Бюрнуф, определившие остальные знаки древнеперсидского алфавита. В работе Бюрнуфа, вышедшей в 1836 г., даётся правильное чтение 34 алфавитных знаков древнеперсидской письменности.

Ценнейший материал для проверки правильности этой дешифровки персидской клинописи и для дальнейшего развития новой науки, получившей впоследствии название ассириологии, дали работы английского путешественника Г. Роулинсона. Роулинсон в Персии в 1835 г. скопировал ряд клинообразных надписей и среди них знаменитую Бехистунскую надпись, высеченную на высокой неприступной скале. Тщательно изучив эти надписи, Роулинсон, ещё ничего не зная о дешифровке Гротефенда, правильно определил 18 алфавитных знаков персидской клинописи. Собранный Роулинсоном богатый материал дал возможность приступить к разбору и двух остальных систем клинообразной письменности. Роулинсону и Норрису удалось разобрать около 200 знаков второй системы, которая оказалась силлабической письменностью, служившей для начертания новоэламских надписей. Язык этих надписей, как показали работы академика Н. Я. Марра, принадлежит к группе яфетических языков. Третья система клинописи была дешифрована Гоулинсоном, Хинксом и Оппертом, которые установили в ней наличие свыше 200 силлабических знаков и некоторого количества идеограмм, применявшихся наряду со слоговыми знаками. Изучение этих надписей показало, что они написаны на языке, который принадлежит к группе семитических языков. Впоследствии была дешифрована и более поздняя система ассирийской слоговой клинописи, близкой к вавилонской, и, Наконец, наиболее древний тип клинописи, возникший у древнейшего населения южной Месопотамии, так называемых шумерийцев. Очевидно, что клинопись раньше всего возникла именно у шумерийцев, а затем была от них заимствована вавилонянами, которые её в свою очередь передали ассирийцам, а через них древним персам.

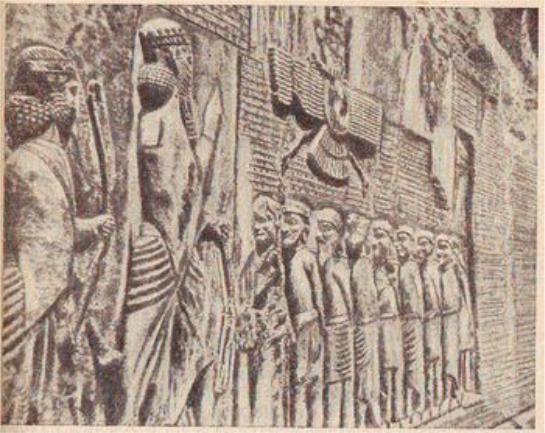

Вожди повстанцев перед царём Дарием I.

Рельеф и надпись на Бехистунской скале.

Клинообразные надписи

Дешифровка клинописи дала в руки учёным наиболее ценные источники по истории древней Месопотамии. Клинообразные надписи проливают яркий свет на хозяйственный и общественный строй, на политическую историю и на культуру древних народов Месопотамии.

Наибольшее значение для изучения экономики древнейшей Месопотамии имеют документы хозяйственной отчётности, найденные в архивах различных городов древнего Шумера, в архивах Лагаша, Уммы, Ура, Ларсы и др. Среди этих документов особенный интерес представляют обширные сводки учёта «производства операций с рабочей силой», договоры на продажу рабов, договоры на продажу земельных участков, а также документы отчётности торговцев, как, например, перечни доходов и расходов, отчёты о торговых операциях и прейскуранты. Все эти документы дают возможность подробно изучить хозяйственный строй древнего Шумера, а также установить специфические черты существовавшей там эксплоатации рабского труда. Яркую картину социальной борьбы и попытки проведения социальных реформ даёт знаменитая надпись Урукагины, правителя Лагаша, жившего в XXIV в. до н. э. Богатый материал для характеристики пережитков общинного строя и для изучения форм землевладения дают тексты царских жалованных грамот на землю, сохранившиеся на межевых камнях (XIV — XII вв. до н. э.). Административная переписка вавилонского царя Хаммурапи с его чиновниками в Ларсе даёт представление о системе искусственного орошения и административного управления в Вавилонии в первой половине II тысячелетия до н. э. Для характеристики

различных форм аренды земли в эту эпоху мы располагаем большим количеством арендных договоров.

Существенное значение для изучения хозяйственного и общественного строя Шумера, Аккада и Вавилонии, а также для изучения развития права и судебного дела имеют отрывки древнешумерийских законов, относящихся к XX — XVIII вв, до н. э., и почти целиком сохранившийся кодекс Хаммурапи, важнейший источник для изучения древневавилонского права. Многочисленные договоры и контракты этой эпохи показывают, как применялись на практике отдельные статьи кодекса, и в значительной степени дополняют его.

Особую группу источников образуют исторические надписи, описывающие мирную и военную деятельность царей Шумера, Аккада и Вавилона. Среди них выделяются надписи, в которых описываются постройка храмов и сооружение каналов, победоносные походы и заключение мира. Такова надпись Эаннатума, правителя Лагаша, сохранившаяся на «Стэле коршунов» и описывающая победу над Уммой. Такова надпись Энтемены, представляющая большой интерес для изучения дипломатических отношений в древнем Шумере. Такова надпись Гудеа, правителя Лагаша, подробно повествующая о сооружении храма богу Нингирсу в Лагаше. Таковы, наконец, дипломатические документы из архива в Мари, характеризующие международные отношения в Передней Азии в первой половине II тысячелетия до н. э. и завоевательную политику вавилонского царя Хаммурапи. Некоторым дополнением к этим историческим надписям служили исторические легенды, излюбленным сюжетом которых является возвышение прославленного основателя новой династии при помощи божества. Среди этих легенд выделяется легенда о Саргоне I, царе Аккада, которого воспитал садовник и которого возвысила богиня Иштар.

Недостаток документальных источников заставляет исследователей широко пользоваться литературными, религиозыо-I магическими и научными текстами, которые в большом количестве были обнаружены в развалинах древних городов Месопотамии. Из этих текстов историк может часто извлечь важные исторические сведения. Так в магических текстах гаданий, предсказаний и знамений (omina) сохранились указания на различные события политической истории. Знаменитый эпос о древнем богатыре Гильгамеше содержит древние воспоминания о борьбе Элама с Шумером. А замечательный «Диалог господина с рабом» ярко характеризует классовую борьбу в древнем Вавилоне в царствование Хаммурапи. Все эти тексты, вместе взятые, дают полное представление о религиозных верованиях, о развитии литературы и научных знаний древних народов Месопотамии, ярко характеризуя уровень развития культуры того времени. Наконец, грамматические надписи и словари дают возможность тщательно изучить языки и письменность этих народов.

Историография

Крупные археологические открытия и дешифровка клинообразных надписей дали возможность учёным приступить к изучению истории и культуры древней Месопотамии. Так как внимание исследователей на первых порах было главным образом обращено на древнюю Ассирию, то эта новая историко-филологическая дисциплина получила название ассириологии. Только впоследствии изучение вавилонских памятников и шумерийских надписей расширило рамки этой дисциплины, которая, однако, сохранила по традиции прежнее название.

Уже в первой половине XIX в. были сделаны попытки подойти к вопросам изучения истории древней Месопотамии. Значение этих работ заключается в подборе и использовании свидетельств античных авторов. Привлечение археологических памятников и клинообразных надписей произвело целый переворот в науке, поставив

ассириологию на твёрдую почву подлинной документации, но в то же время вызвав ряд увлечений. Обилие нового, недостаточно изученного материала побудило первых исследователей делать слишком широкие обобщения и строить необоснованные гипотезы.

Большую полемику вызвала попытка некоторых ассириологов преувеличить значение Вавилона как древнейшего очага мировой культуры и его влияние на развитие большинства цивилизованных народов земного шара. Ещё в конце XIX в. Шрадер и Гункель вполне справедливо отметили целый ряд аналогий между культурой древней Вавилонии и древнего Израиля. Продолжая эти сопоставления, Ф. Делич и Г. Винклер выдвинули так называемую теорию панвавилонизма, согласно которой древнейшие представления в области мифологии, религии, магии, древнейшие образы и сюжеты литературы, а также первые достижения в области науки восходят к древней Вавилонии, которая, таким образом, была объявлена древнейшей и основной колыбелью человечества. Правильная в основе мысль о сильном влиянии Вавилонии на культурное развитие позднейших народов Передней Азии была доведена до нелепой крайности, причём различные типы идеологии, различные формы мировоззрения самых разнообразных народов земного шара истолковывались как позднейшие видоизменения древневавилонской мифологии и астральных культов. Широко распространённые в древности мифы о сотворении мира, о всемирном потопе, о грехопадении первых людей, фантастические представления об аде и рае, первые элементы нравственности, представления о грехе, идея единого божества по мнению сторонников панвавилонской теории возникли впервые в Вавилонии и уже оттуда распространились среди всех других народов.

Крайности и увлечения панвавилонистов вызвали вполне обоснованную критику со стороны многих даже буржуазных специалистов, в частности Эд. Мейера и Куглера. Раскопки, произведённые в Египте, в Сирии, Индии и Китае, указывают на то, что различные народы в различных странах вполне самостоятельно создавали и развивали свою культуру. Однако этот факт не исключает наличия многих черт сходства, позволяющих сближать культуры различных народов древности, что объясняется единым путём развития и взаимными влияниями. Конечно, не следует забывать и того, что Вавилон оказал значительное влияние на культуру древних народов Передней Азии.

Глубокое изучение источников в значительной степени содействовало дальнейшему развитию научной ассириологии. Этому способствовало издание клинописных текстов и тщательное изучение языка и письменности шумерийцев, вавилонян и ассирийцев. Были изданы специальные грамматики, словари и справочники. Это дало возможность глубже подойти к изучению различных вопросов истории и культуры, в частности искусства, литературы, религии и науки. Как в узко специальных, так и в больших сводных работах особенно подверглись обсуждению вопросы о происхождении шумерийского народа, о взаимодействии между шумерийской и вавилоно-семитской культурой, наконец, вопрос о социальных отношениях в древнем Вавилоне. Английский археолог Франкфорт считал возможным утверждать, что исконным населением Двуречья и древнейшим создателем культуры Месопотамии был шумерийский народ. Однако некоторые различия между древнейшими археологическими памятниками и более поздними, а также резкое своеобразие шумерийского языка заставило исследователей поставить вопрос о наличии в Месопотамии более древнего населения, чем шумерийцы. Английский археолог Гордон Чайльд очень осторожно называет древнейшее исконное население Двуречья протошумерийцами, указывая на то, что они создали плодородную почву Месопотамии, организовав здесь первые элементы искусственного орошения, но что создателями шумерийской цивилизации были шумерийцы, вторгшиеся на заре истории в Месопотамию. Шпейзер, специально изучавший этногенез переднеазиатских народов, полагает, что исконным туземным населением не только Месопотамии, но и всей Передней Азии были предки эламитов, хурритов, субарейцев и всех родственных им

племён, которые Шпейзер объединяет под термином яфетиды, заимствуя этот термин у академика Н. Я. Марра. По мнению Шпейзера, шумерийцы принесли с собой в Месопотамию письменность и применение цилиндрической печати. В эту эпоху наблюдается резкое изменение архитектуры и скульптуры. На вопрос о том, откуда появились шумерийцы, современные исследователи дают различные ответы. Некоторые, как, например, Чайльд, полагают, что они пришли с Востока, может быть из Элама. Другие считают их прародиной северные страны (Б. Грозный).

Ценнейшие результаты раскопок древнешумерийских городов выдвинули проблему взаимодействия между культурой шумерийцев и семитов Аккада. Целый ряд исследователей, изучавших историю и культуру Шумера, пришли к убеждению, что Шумер был основой и источником вавилонской культуры. Эту точку зрения высказал и подробно обосновал английский учёный Кинг. С резкими возражениями против теории шумерийского происхождения вавилонской культуры выступил французский семитолог Галеви, который в пылу полемики стал совершенно необоснованно отрицать самое существование шумерийского народа, языка и культуры, полагая, что шумерийский язык есть лишь искусственно созданный вавилонскими жрецами «тайный» язык. Среднюю позицию в этой дискуссии занял Э. Мейер, который, признавая существование шумерийского народа и большое влияние на семитов шумерийской культуры, всё же отмечал, что семиты далеко не рабски копировали достижения шумерийской цивилизации, но многое в этой отношении создали самостоятельно и добавили к культурному наследству Шумера. Крупнейшим достижением советской науки в этом вопросе является установление академиком Н. Я. Марром родства между шумерийским языком и языками яфетической группы.

Некоторое внимание было уделено в историографии вопросу о социальных отношениях и о типе государственной власти в древнем Вавилоне. Буржуазные историки, идеализируя древневосточное общество и искажая процесс исторического развития, пытались найти в хозяйственном и общественном строе, а также типе государства древнего Вавилона явления, которые характерны для более поздних эпох. Так, например, французский учёный Кюк, крайний модернизатор, преувеличил хозяйственное развитие Вавилона, отметив развитое.денежное хозяйство, наличие рынков и чрезмерно развитой внешней торговли. Контено в своих трудах столь же преувеличил положительное значение вавилонской деспотии. Тюро-Данжен нашёл возможным сравнивать вавилонских арендаторов с римскими колонами. Волков пытался найти ленные отношения в древнем Вавилоне.

Фашистские «историки», пытаясь исторически обосновать военно-разбойничью политику гитлеровской Германии, изображали рабовладельческий строй и деспотическое государство древней Месопотамии в резко идеализированном виде. Так, например, немецкий «историк» Тегер, проводивший в своих брошюрах и книгах ярко выраженную фашистскую идеологию, преувеличивал некоторые положительные стороны древневосточного деспотизма. Тегер видел в этом деспотизме явление вневременного и непреходящего значения. Искажая исторические факты, не останавливаясь перед явной фальсификацией, он изображал кровавые и жестокие захватнические войны древнейших шумерийских царей как «справедливые» войны. Государственный строй, установленный за 1800 лет до н. з. вавилонским царём Хаммурапи, Тегер изображал как благодетельный для народа государственный строй. Неограниченную власть деспота Тегер считал лучшим способом управления. Эти попытки фашистского «историка» навеки идеализировать рабовладельческий строй древней Месопотамии не имеют никакого научного значения, так как они основываются на тенденциозном искажении исторических фактов.

Современные американские историки, подчиняя свои исторические исследования ярко выраженной реакционной идеологии, стараются изобразить Америку в качестве преемницы великих цивилизаций прошлого, в том числе древневосточного мира. С другой стороны, они подчёркивают то политическое и стратегическое значение, которое

имеет Ближний Восток для империалистической экспансии Америки. В связи с этим они с особенной остротой выдвигают вопрос о всестороннем изучении истории и культуры древнего Востока.

Русские учёные сделали большой и ценный вклад в научную ассириологию. Первым русским крупным исследователем истории древней Месопотамии был М. В. Никольский, некоторые труды которого сохранили своё значение до настоящего времени. Прекрасно понимая огромное значение изучения вещественных памятников и клинообразных надписей, найденных на территории России, М. В. Никольский совместно с А. А. Ивановским произвёл ещё в 1893 г. в Армении большую работу по собиранию и изучению памятников ванской культуры, главным образом надписей. Результаты этой экспедиции, давшие возможность начать издание свода ванских надписей, найденных на территории древней страны Урарту, были напечатаны в «Материалах по археологии Кавказа» (вып. V) [Изд. Московского археологического общества, Москва 1896.]. Другие труды М. В. Никольский посвятил изучению истории и культуры Урарту, впервые вдвинув её в рамки всемирной истории. Наряду с этим М. В. Никольский много работал над изучением и описанием вавилоно-ассирийских древностей, находившихся в русских собраниях. Особенно большую ценность среди работ М. В. Никольского имеет его прекрасное издание текстов Лихачёвского собрания под заглавием «Документы хозяйственной отчётности» [«Древности восточные», т. III, вып. 2, 5. Москва 1908, 1915.]. В этом большом труде М. В. Никольский прекрасно издал, перевёл и комментировал ряд ценнейших документов из коллекции Лихачёва, которые проливают яркий свет на социально-экономический строй древних Шумера и Аккада. Тщательные автографические транскрипции и переводы надписей, стоявшие на уровне высших достижений ассириологии того времени, вступительная статья, представляющая первую попытку обобщения этого богатейшего материала, делают этот труд классическим в полном смысле этого слова,

Среди следующего поколения русских ассириологов следует отметить И. М. Волкова, вышедшего из школы академика Б. А. Тураева, а также профессора В. К. Шилейко. И. М. Волкову принадлежат хорошие переводы арамейских документов иудейской колонии на острове Элефантина в Египте (V в. до н. э.) и знаменитых законов вавилонского царя Хаммурапи, которые снабжены довольно подробными комментариями. Значительно больший вклад в ассириологию сделал профессор В. К. Шилейко. Продолжая работу М. В. Никольского, В. К. Шилейко издал тексты и переводы различных клинообразных надписей, хранящихся в русских собраниях. В 1917 г. В. К. Шилейко опубликовал большую работу «Вотивные надписи шумерийских правителей», в которой большую ценность представляют издание и перевод клинописных текстов из собрания Лихачёва и обстоятельная вступительная статья. В. К. Шилейко издал и перевёл целый ряд астрологических, астрономических, литературных и религиозных текстов, впервые познакомив русских читателей с выдающимися произведениями вавилонской литературы.

Советские учёные внесли значительный вклад в изучение истории древней Месопотамии. Вооружённые марксистским диалектическим методом, советские историки много сделали для установления того факта, что основной формой классовой эксплоатации в древней Месопотамии было рабовладение. Большое значение для изучения проблемы социальных отношений в древней Месопотамии имели работы академика В. В. Струве, который на основании изучения источников «установил факт существования рабовладельческих отношений в древней Месопотамии в III тысячелетии до н. э. Особенно подробному изучению подверг В. В. Струве документы хозяйственной отчётности, относящиеся ко времени III династии Ура и характеризующие организацию и эксплоатацию труда непосредственных производителей в больших царских хозяйствах [Ура. Академик Н. М. Никольский посвятил специальные работы изучению роли общины и значения труда общинников в экономике древних государств Месопотамии, а также

специфических черт древневосточного рабства. Советские учёные наряду с этим продолжали издание и изучение клинообразных текстов, хранящихся в советских музеях. А. П. Рифтин издал тексты и переводы документов времени 1-ой вавилонской династии, имеющие большое значение для изучения экономики и права древневавилонской эпохи. Большое внимание было уделено изучению культуры народов древней Месопотамии. Н. Я. Марр, В. В. Струве и А. П. Рифтин посвятили целый ряд работ изучению шумерийского и аккадского языков. В. В. Струве перевёл и комментировал интереснейший вавилонский «диалог господина с рабом», а также исследовал мифологический образ богини Иштар. Искусство, материальную культуру и религию, в частности земледельческие культы народов Месопотамии специально изучала в ряде работ Н. Д. Флиттнер. Таков тот ценный вклад в историю и историю культуры древней Месопотамии, который сделали советские учёные.

Хронология

Изучение хронологии древней Месопотамии представляет большие трудности ввиду отсутствия определённой эры, т. е. такой даты, от которой в те времена вели бы счёт годам. В эту эпоху было принято обозначать года по выдающимся событиям и, начиная от них, в течение некоторого времени считать года. Так, например, в надписях, обнаруженных в Эшнунне, имеются такие неопределённые датировки: «год, когда Баббар и Ка-Ибаум были построены», или «год, когда Амурру покорились».

Некоторую помощь при установлении хронологии дают те указания в документах, которые позволяют установить синхронность, т. е. одновременность различных событий или жизни различных политических деятелей. Так, например, документы, найденные в Эшнунне и в Мари, позволяют установить тот факт, что царь Эшнунны Ибалпель, Зимридим, царь Мари, Хаммурапи, царь Вавилона, Римсин, царь Ларсы, и Шамшиадад I, царь Ассирии, были современниками.

Дипломатические документы из эль-Амарнского архива позволяют установить тот факт, что египетский фараон Эхнатон был современником митаннийского царя Тушратты, хеттского царя Шупилулиумы, вавилонского царя Бурнабуриаша и ассирийского царя Ашшурубаллита. Такое же значение имеет и договор египетского фараона Рамзеса II с хеттским царём Хаттушилем III. Зная даты царствования Эхнатона и Рамзеса II, можно установить соответствующие даты для истории древней Месопотамии.

Более точные данные для установления хронологии можно найти в ассирийских надписях. Из них мы узнаём о том, что ассирийский царь Тукульти-Нинурта I царствовал за 600 лет до Синахериба и что ассирийский царь Ашшурбанипал, покорив Элам в 650 г. до н. э., нашёл там статую богини Наны, которую вывез эламский царь Кудурнахунди 1635 лёт тому назад.

Но наиболее точные данные для фиксирования событий дают такие тексты, в которых упоминаются астрономические явления, поддающиеся датировке с математической точностью. Уже астрономы эллинистической эпохи, использовав вавилонские астрономические тексты, установили, что вавилонский царь Набонасар начал царствовать в 747 г. до н. э. Но особенное значение имеет то обстоятельство, что в списке ассирийских чиновников (эпонимов), по именам которых назывались годы, упоминается солнечное затмение, относящееся к 15 июня 763 г. до н. э. Этот факт даёт возможность точно датировать весь этот список чиновников-эпонимов и установить, что первый чиновник, имя которого начинает этот список, правил в 911 г. до н. э. Таким образом, ассирийская хронология начиная с 911 г. до н. э. может быть совершенно точно установлена.

Для точного установления полной хронологии всех стран Двуречья следует не только установить отдельные даты и одновременность различных событий, но также

определить последовательность царствования всех царей в каждом государстве и по мере возможности точное количество лет царствования каждого из них. Некоторую помощь при этом оказывают царские надписи и деловые документы с датами царствования того или иного царя, списки царей и чиновников, а также те данные, которые можно почерпнуть из античных авторов, наконец, из обрывков труда Бероса. Но всё же не следует забывать, что многие из этих хронологических построений, в особенности относящиеся к древнейшему периоду, всё ещё являются предположительными.

Отпечаток ассирийской цилиндрической печати.

ГЛАВА II

ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА МЕСОПОТАМИИ (ШУМЕР И АККАД)

Природные условия Месопотамии

Отпечаток аккадской печати с именем Саргона I.

Среди стран Передней Азии наиболее удобной для широкого развития земледельческого хозяйства была страна, лежащая между Тигром и Евфратом, которую древние греки называли Месопотамия (Междуречье). Эта страна тянется от гор Армении на севере до Персидского залива на юге. На западе она граничит с сирийскомесопотамской степью, а на востоке — с горными кряжами западного Ирана. Средняя и южная часть Месопотамии представляет собой равнину, созданную наносными отложениями (аллювием) Тигра и Евфрата, которые, периодически разливаясь, удобряют и орошают землю. Тигр берёт своё начало в горах Армении, к югу от Ванского озера. Истоки Евфрата лежат к востоку от Эрзерума на высоте 2 тыс. м над уровнем моря. Течение Тигра отличается большой быстротой. Несмотря на то, что Тигр на 750 км короче Евфрата, он несёт вдвое больше воды, чем медленно текущий Евфрат, длина которого достигает 2 600 км. Берега Евфрата ниже берегов Тигра. Поэтому Евфрат затопляет значительно большую территорию и разлив его длится значительно дольше, чем разлив Тигра, продолжаясь с середины марта до сентября. Русла обеих рек переместились в течение истекших пяти тысячелетий. Древние города Шумера и Аккада, как, например, Сиппар, Киш, Ниппур, Щуруппак, Урук и Ларса, были расположены па берегах Евфрата, как на то указывают сохранившиеся надписи. Ныне же развалины этих городов лежат к востоку от современного русла Евфрата. Тигр также переместил своё русло. Его течение отклонилось к востоку от его прежнего русла. Таким образом, обе реки были ближе друг к другу, чем ныне. Тем самым и территория равнины, доступная орошению, была несколько меньше. Тигр и Евфрат были главными не только оросительными, но и транспортными магистралями страны. Обе реки связывали Месопотамию с соседними странами, с древней Арменией (Урарту), Ираном, Малой Азией, Сирией.

Периодические разливы Тигра и Евфрата, обусловленные таянием снегов в горах Армении, имели огромное значение для развития земледельческого хозяйства, основанного на искусственном орошении. Шумер, расположенный на юге Двуречья, и Аккад, занимавший среднюю часть страны, несколько отличались друг от друга в климатическом отношении. В Шумере зима была сравнительно мягкой, здесь могла расти в диком виде финиковая пальма. По климатическим условиям Аккад ближе к Ассирии, где зимой выпадает снег и финиковая пальма в диком виде не растёт.

Естественные богатства Шумера и Аккада не велики. Жирная и вязкая глина аллювиальной почвы была прекрасным сырьём в руках первобытного гончара. Смешивая глину с асфальтом, жители древней Месопотамии делали особый прочный материал, который им заменял камень, редко встречающийся в южной части Двуречья. Только в немногих местах здесь можно было находить известняк, роговой камень и каменные породы плохого качества, которые с трудом можно было использовать в строительстве. Столь же характерно для Месопотамии и отсутствие металла, что ставило местное население в зависимость от северных и восточных металлургических районов.

Небогат и растительный мир Шумера и Аккада. Древнейшее население этих стран акклиматизировало зерновые злаки, ячмень и пшеницу, которые европейские путешественники в начале XIX в. нашли здесь дикорастущими. Огромное значение в хозяйственной жизни страны имела финиковая пальма и тростник, которые в большом количестве росли в южной части Двуречья в диком виде. Очевидно, к местным растениям принадлежали сезам (кунжут), служивший для изготовления масла, а также тамариск, из которого добывали сладкую смолу. Древнейшие надписи и изображения указывают на то, что жителям Месопотамии были известны различные породы диких и домашних животных. В восточных горах водились овцы (муфлоны) и козы, а в болотистых зарослях юга дикие свиньи, которые были приручены уже в глубокой древности. Реки были богаты рыбой и всякой птицей. Различные виды домашней птицы были известны как в Шумере, так и в Аккаде.

Природные условия южной и средней Месопотамии были благоприятны для развития скотоводства и земледелия, но требовали организации хозяйственной жизни и применения значительного труда в течение длительного времени.

Архаическая эпоха

Древнейшие поселения на территории средней части Месопотамии появились в эпоху позднего неолита. Племена, населявшие в глубочайшей древности Месопотамию, жили на островах, возвышавшихся среди болот. Свои посёлки они строили на искусственных земляных насыпях. Осушая окружающие болота, они создали древнейшую систему искусственного орошения. Как указывают находки в Кише, они пользовались микролитическими орудиями. Эти племена, возможно, принадлежали к древнейшему этническому слою Передней Азии, к той яфетической группе племён, к которой принадлежали субарейцы северной Месопотамии и хурриты северо-западного Двуречья и северной Сирии.

Но подлинными создателями шумеро-аккадской культуры и государственности были шумерийцы, очевидно, пришедшие в Месопотамию из восточных горных областей, а также семитские племена Аккада, родственные семитским племенам сирийскомесопотамской степи. Раскопки последних двадцати лет на территории Месопотамии позволяют восстановить древнейшую, доисторическую стадию их культурной жизни.

Архаические памятники, найденные на территории средней и южной Месопотамии, принято делить по местам наиболее типичных находок на три культурных периода: культуры эль-Обеида и Урука в Шумере и культуру Джемдет-Наср (около Киша) в Аккаде. Эти три сменивших друг друга культурных периода охватывают почти всё IV тысячелетие до н. э. Они предшествовали образованию древнейших государств в южном и среднем Двуречье.

Древнейшее поселение, открытое в южной Месопотамии, находилось около эль-Обеида (близ Ура), на речном острове, который возвышался над болотистой аллювиальной равниной. Население, жившее здесь, занималось охотой и рыболовством, но уже переходило к более прогрессивным видам хозяйства: к скотоводству и земледелию, которые должны были в силу естественных условий получить особое значение. В эту эпоху были приручены овца, коза и свинья и акклиматизирован эммер — древнейшее зерновое растение Передней Азии. Земледельцы ещё пользовались очень примитивными орудиями: мотыгами из рогового камня и глиняными серпами с кремневыми зубьями. Некоторого развития достигли керамика, ткацкое дело и обработка камня. Глиняные сосуды, сделанные из тонкой глины желтовато-зелёного цвета, покрывались раскрашенными, узорами и украшались изображениями зверей, птиц и людей. Из камня выделывались различные орудия и оружие: топоры с отверстием для рукоятки, мотыги, ножи, наконечники булав и стрел. В эту же эпоху появляются и первые металлические орудия, как, например, плоские топоры. С развитием металлургии из меди делают помимо орудий и другие предметы, как, например, зеркала и булавки. Так совершается крупнейший переворот в области техники, переход от камня к металлу, в данном случае к меди. Древнейшее оседлое население эль-Обеида жило в маленьких хижинах, стены которых построены из плетёного камыша, облепленного глиной. Однако при постройках уже начинает применяться кирпич. Так, внутри хижин были найдены очаги,