- •1.Типы и механизмы питания бактерий. Классификация бактерий по типам питания. Транспорт метаболитов у бактерий: пассивная и облегчённая диффузия, активный транспорт.

- •2.Способы получения энергии бактериями (дыхание, брожение). Методы культивирования и выделения чистой культуры анаэробов.

- •4. Основные принципы культивирования бактерий. Фазы размножения бактерий. Аппаратура для культивирования микроорганизмов. Культуральные свойства бактерий.

- •5.Искусственные питательные среды, их классификация. Требования, предъявляемые к питательным средам.

- •6. Принципы и методы выделения чистых культур аэробов.

- •7. Методы культивирования риккетсий,хламидий,микоплазм.

- •8. Международная классификация и характеристика ферментов бактерий. Методы определения гликолитических и протеолитических ферментов бактерий. Идентификация бактерий по ферментативной активности.

- •9.Механизмы действия на микроорганизмы химических веществ. Дезенфекция. Асептика. Антисептика.

- •10. Действие физических факторов на микроорганизмы (температура, высушивание, свет, уф, радиация). Стерилизация: методы, аппаратура, контроль режима стерилизации.

4. Основные принципы культивирования бактерий. Фазы размножения бактерий. Аппаратура для культивирования микроорганизмов. Культуральные свойства бактерий.

ОСНОВНЫЕ

ПРИНЦИПЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

МИКРООРГАНИЗМОВ

Выращивание

микроорганизмов на питательных средах

называют культивированием

(от лат. cultus

–

выращивание), а развившиеся в результате

микроорганизмы – культурой.

При

развитии в жидкой среде культуры образуют

суспензию,

осадок или

плёнку,

а при развитии на плотной среде –

колонии.

Культура

может быть чистой

–

содержать потомство клетки только

одного вида и накопительной

– состоять преимущественно из клеток

одного вида микроорганизмов.

Внесение

клеток микроорганизмов (посевного

материала – инокулята) в стерильную

питательную среду для получения чистой

или накопительной культуры называют

посевом.

Перенесение уже выращенных клеток из

одной среды в другую (стерильную) называют

пересевом,

или пассированием.

Обычно

микроорганизмы выращивают при определенной

постоянной температуре в термостатах

(деревянных или металлических шкафах)

или термостатных комнатах. В тех и других

постоянная температура поддерживается

с помощью терморегуляторов.

Культивирование

при определенной температуре называется

инкубацией,

или инкубированием.

Выращивают

микроорганизмы в стеклянной посуде:

пробирках, колбах или чашках Петри. Для

этого стеклянную посуду, не бывшую в

употреблении, очищают от щёлочи кипячением

в растворе, содержащем бихромат калия

K2Cr2O7

(6 %) или концентрированную серную кислоту

Н2SO4

(6 %).

В пробирках микроорганизмы

культивируют как в жидких, так и на

плотных средах. Жидкой средой для

аэробных культур заполняют обычно 1/3

пробирки, для анаэробных 2/3. Если плотная

среда в пробирках предназначена для

последующего выращивания микроорганизмов,

при подготовке к стерилизации её наливают

на 1/3…1/4 объёма пробирок.

После

стерилизации пробирки с ещё не застывшей

средой раскладывают на ровной поверхности

стола в наклонном (под небольшим углом)

положении для получения скошенной

поверхности агара. Это так называемые

косяки

–

косые или скошенные среды.

Плотная

среда, застывшая при вертикальном

положении пробирки, называется столбиком.

Столбики питательной среды, занимающей

от 1/3 до 1/2 объёма пробирки, используют

для посева культуры уколом.

Столбики питательной среды, занимающие

2/3 объёма пробирки, после стерилизации

применяют для заливки стерильных чашек

Петри, предназначенных для микробиологических

посевов.

Пробирки со средами и

культурами во время работы устанавливают

в штативы; пробирки со средами,

подготовленными к стерилизации, помещают

в проволочные корзины или металлические

ведра с отверстиями; пробирки с культурами

при инкубации или хранении – в картонные

коробки.

При культивировании

микроорганизмов в колбах используют

только жидкие питательные среды. Для

аэробных микроорганизмов среду наливают

тонким слоем (например, 30 мл в колбы

Эрленмейера на 100 мл), для анаэробных

микроорганизмов колбу заполняют на 2/3

объёма.

В чашках Петри микроорганизмы

культивируют лишь на плотных средах.

Высота этой посуды – около 1,5 см, диаметр

– от 8 до

10 см, причём диаметр верхней

чашки (она служит крышкой) несколько

больше диаметра нижней.

2.1

Техника посева и пересева культур

микроорганизмов

Посев

(и пересев) микроорганизмов проводят

при соблюдении определенных правил

стерильности, которые необходимо

выполнять, чтобы предохранить исследуемую

культуру от загрязнения посторонними

микроорганизмами и не загрязнять

окружающую среду исследуемыми культурами

микроорганизмов.

2.1.1

Посев на плотные среды в чашки Петри

Посев

в чашки Петри проводится поверхностным

и глубинным способами.

2.1.1.1

Поверхностный

способ посева Стерильную твердую

питательную среду расплавляют на водяной

бане в колбе и охлаждают до температуры

50°С.

Вынимают чашки Петри из бумаги,

в которой они стерилизовались, и ставят

их на ровную горизонтальную

поверхность.

Берут колбу с охлажденной

до температуры 50°С питательной средой,

вынимают ватную пробку, обжигают на

пламени горелки края пробирки и держат

ее в наклонном положении.

Приоткрывают

крышку чашки Петри левой рукой, а правой

рукой наливают среду на дно чашки Петри,

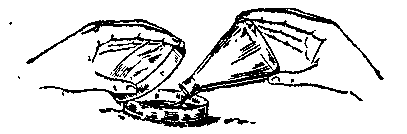

заполняя всю ее поверхность (рисунок

1).

Рисунок

1 – Заливка чашки Петри агаром

Оставляют

чашку Петри на столе до полного застывания

среды, затем ставят в термостат на 15…20

мин для подсушивания.

Посев на чашки

с агаром производят штрихом при помощи

петли либо втиранием стеклянным или

металлическим шпателем.

При посеве

петлёй ею захватывают небольшое

количество инокулята и легко проводят

по поверхности агара, нанося ряд

параллельных линий или волнообразную

черту (посев штрихом).

При посеве

шпателем его вынимают из бумаги и берут

в правую руку. Приоткрывают крышку чашки

Петри левой рукой и вносят в нее

шпатель.

Размазывают каплю посевного

материала (предварительно внесенную

пипеткой или бактериологической петлёй)

шпателем вращательными движениями по

поверхности агаровой пластинки (рису-

нок

2). Надавливать шпателем на твердую среду

не следует, так как можно ее

повредить.

Рисунок

1 – Заливка чашки Петри агаром

Оставляют

чашку Петри на столе до полного застывания

среды, затем ставят в термостат на 15…20

мин для подсушивания.

Посев на чашки

с агаром производят штрихом при помощи

петли либо втиранием стеклянным или

металлическим шпателем.

При посеве

петлёй ею захватывают небольшое

количество инокулята и легко проводят

по поверхности агара, нанося ряд

параллельных линий или волнообразную

черту (посев штрихом).

При посеве

шпателем его вынимают из бумаги и берут

в правую руку. Приоткрывают крышку чашки

Петри левой рукой и вносят в нее

шпатель.

Размазывают каплю посевного

материала (предварительно внесенную

пипеткой или бактериологической петлёй)

шпателем вращательными движениями по

поверхности агаровой пластинки (рису-

нок

2). Надавливать шпателем на твердую среду

не следует, так как можно ее

повредить.

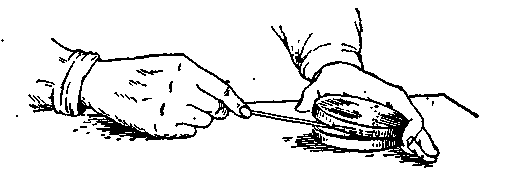

Рисунок

2 – Посев шпателем

2.1.1.2

Глубинный способ посева

Приоткрывают

стерильную чашку Петри и помещают петлей

или пипеткой каплю посевного материала

на дно чашки.

Расплавляют агаризованную

питательную среду в пробирке или колбе

и охлаждают ее до температуры 45°С.

Обжигают

края пробирки или колбы в пламени горелки

и выливают среду в чашку Петри с внесенным

посевным материалом, соблюдая правила

стерильной работы.

Распределяют

равномерно посевной материал в питательной

среде, для чего осторожно круговыми

движениями перемещают чашку Петри по

поверхности стола.

Оставляют чашку

Петри на столе до полного застывания

среды.

Делают на чашке Петри надпись

(число, название микроорганизма). Все

посевы, выполненные описанными способами,

помещают в термостат для выращивания

микроорганизмов при температуре,

благоприятной для их роста.

2.1.2

Посев уколом в столбик агара или

желатина

Пробирку

с агаром или желатином держат дном

кверху. Материал, подлежащий посеву,

берут платиновой иглой, которую отвесно

вка-лывают в поверхность агара или

желатина и продвигают по оси про-

бирки

до самого дна. Иглу затем извлекают,

обжигают и закрывают пробирку пробкой

(рисунок 3).

Рисунок

2 – Посев шпателем

2.1.1.2

Глубинный способ посева

Приоткрывают

стерильную чашку Петри и помещают петлей

или пипеткой каплю посевного материала

на дно чашки.

Расплавляют агаризованную

питательную среду в пробирке или колбе

и охлаждают ее до температуры 45°С.

Обжигают

края пробирки или колбы в пламени горелки

и выливают среду в чашку Петри с внесенным

посевным материалом, соблюдая правила

стерильной работы.

Распределяют

равномерно посевной материал в питательной

среде, для чего осторожно круговыми

движениями перемещают чашку Петри по

поверхности стола.

Оставляют чашку

Петри на столе до полного застывания

среды.

Делают на чашке Петри надпись

(число, название микроорганизма). Все

посевы, выполненные описанными способами,

помещают в термостат для выращивания

микроорганизмов при температуре,

благоприятной для их роста.

2.1.2

Посев уколом в столбик агара или

желатина

Пробирку

с агаром или желатином держат дном

кверху. Материал, подлежащий посеву,

берут платиновой иглой, которую отвесно

вка-лывают в поверхность агара или

желатина и продвигают по оси про-

бирки

до самого дна. Иглу затем извлекают,

обжигают и закрывают пробирку пробкой

(рисунок 3).

Рисунок

3 – Посев уколом

2.1.3

Пересев из пробирки в пробирку

2.1.3.1

Пересев на скошенный агар

Зажигают

горелку. Пересевы проводят над пламенем

горелки, чтобы теплый воздух препятствовал

осаждению микроорганизмов из окружающего

воздуха и отчасти их уничтожал (рисунок

4).

Рисунок

3 – Посев уколом

2.1.3

Пересев из пробирки в пробирку

2.1.3.1

Пересев на скошенный агар

Зажигают

горелку. Пересевы проводят над пламенем

горелки, чтобы теплый воздух препятствовал

осаждению микроорганизмов из окружающего

воздуха и отчасти их уничтожал (рисунок

4).

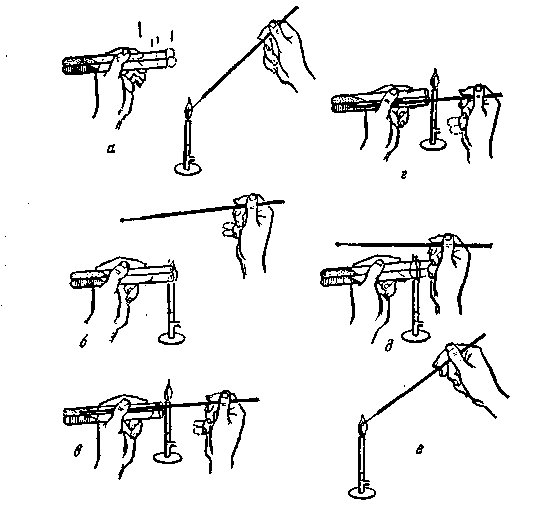

а,

е – стерилизация петли; б – стерилизация

краев пробирки;

в, г – взятие и посев

материала; д – закрывание пробирок

пробками

Рисунок

4 – Пересев микроорганизмов из пробирки

в пробирку

Берут

в правую руку бактериологическую петлю,

с помощью которой осуществляют пересев

(петлю держат как карандаш).

Стерилизуют

бактериологическую петлю в пламени

горелки, прокаливая проволоку докрасна,

и одновременно обжигают примыкающую к

петле часть держателя, который будет

вводиться в пробирку с культурой

микроорганизмов. При прокаливании петлю

держат в пламени почти вертикально,

чтобы вся проволока была раскалена.

Обе

пробирки, т.е. ту, из которой производится

пересев, и ту, которая подлежит засеву,

берут вместе и держат между большим и

указательным и средним пальцами левой

руки. Причем пробирку со стерильной

средой размещают дальше от себя, а с

культурой микроорганизмов ближе к

себе.

Не выпуская бактериологической

петли из правой руки, мизинцем и безымянным

пальцем правой руки прижимают наружные

концы ватных пробок к ладони и вынимают

пробки из пробирок. Класть пробки на

стол нельзя.

Слегка обжигают в пламени

горелки края открытых пробирок.

Вводят

в пробирку с культурой микроорганизмов

петлю. Чтобы не повредить клетки

микроорганизмов, петлю вначале охлаждают,

прикасаясь к внутренней поверхности

пробирки или к питательной среде,

свободной от клеток микроорганизмов,

и только после этого отбирают небольшое

количество микробной массы.

Вынимают

петлю и вводят ее в пробирку со стерильной

питательной средой, избегая прикосновения

со стенками пробирки.

Проводят петлей

от дна вверх зигзагообразную или прямую

черту-штрих, слегка касаясь поверхности

агара.

Обжигают ватные пробки и края

пробирок одновременно в пламени и

закрывают обе пробирки.

Обжигают

петлю в пламени горелки.

2.1.3.2 Пересев

культур микроорганизмов в жидкую

среду

Из стерильной бумаги вынимают

градуированную стерильную пипетку за

верхний конец, берут пипетку средним и

большим пальцами правой руки, не касаясь

поверхности той части пипетки, которая

будет вводиться в сосуд с жидкой

средой.

Берут в левую руку пробирку

(или колбу) с культурой микроорганизмов,

выращенной в жидкой среде, и держат ее

в вертикальном положении, чтобы не

замочить пробку.

Открывают пробку,

соблюдая все правила стерильности,

описанные выше, и вводят пипетку в

пробирку.

Набирают в пипетку суспензию

микроорганизмов, закрывают пробкой

пробирку (или колбу), вносят определенное

количество суспензии в свежую стерильную

питательную среду, соблюдая уже описанные

правила предосторожности.

Пипетку

помещают в сосуд с дезинфицирующим

раствором (0,5…3%-ным водным раствором

хлорамина или 3…5%-ным водным раствором

фенола), не касаясь ею окружающих

предметов.

Если пересев производят

с помощью бактериологической петли, то

материал, внесенный в жидкую питательную

среду для посева, растирают на стенке

пробирки ближе к жидкости и взбалтывают

в ней.

а,

е – стерилизация петли; б – стерилизация

краев пробирки;

в, г – взятие и посев

материала; д – закрывание пробирок

пробками

Рисунок

4 – Пересев микроорганизмов из пробирки

в пробирку

Берут

в правую руку бактериологическую петлю,

с помощью которой осуществляют пересев

(петлю держат как карандаш).

Стерилизуют

бактериологическую петлю в пламени

горелки, прокаливая проволоку докрасна,

и одновременно обжигают примыкающую к

петле часть держателя, который будет

вводиться в пробирку с культурой

микроорганизмов. При прокаливании петлю

держат в пламени почти вертикально,

чтобы вся проволока была раскалена.

Обе

пробирки, т.е. ту, из которой производится

пересев, и ту, которая подлежит засеву,

берут вместе и держат между большим и

указательным и средним пальцами левой

руки. Причем пробирку со стерильной

средой размещают дальше от себя, а с

культурой микроорганизмов ближе к

себе.

Не выпуская бактериологической

петли из правой руки, мизинцем и безымянным

пальцем правой руки прижимают наружные

концы ватных пробок к ладони и вынимают

пробки из пробирок. Класть пробки на

стол нельзя.

Слегка обжигают в пламени

горелки края открытых пробирок.

Вводят

в пробирку с культурой микроорганизмов

петлю. Чтобы не повредить клетки

микроорганизмов, петлю вначале охлаждают,

прикасаясь к внутренней поверхности

пробирки или к питательной среде,

свободной от клеток микроорганизмов,

и только после этого отбирают небольшое

количество микробной массы.

Вынимают

петлю и вводят ее в пробирку со стерильной

питательной средой, избегая прикосновения

со стенками пробирки.

Проводят петлей

от дна вверх зигзагообразную или прямую

черту-штрих, слегка касаясь поверхности

агара.

Обжигают ватные пробки и края

пробирок одновременно в пламени и

закрывают обе пробирки.

Обжигают

петлю в пламени горелки.

2.1.3.2 Пересев

культур микроорганизмов в жидкую

среду

Из стерильной бумаги вынимают

градуированную стерильную пипетку за

верхний конец, берут пипетку средним и

большим пальцами правой руки, не касаясь

поверхности той части пипетки, которая

будет вводиться в сосуд с жидкой

средой.

Берут в левую руку пробирку

(или колбу) с культурой микроорганизмов,

выращенной в жидкой среде, и держат ее

в вертикальном положении, чтобы не

замочить пробку.

Открывают пробку,

соблюдая все правила стерильности,

описанные выше, и вводят пипетку в

пробирку.

Набирают в пипетку суспензию

микроорганизмов, закрывают пробкой

пробирку (или колбу), вносят определенное

количество суспензии в свежую стерильную

питательную среду, соблюдая уже описанные

правила предосторожности.

Пипетку

помещают в сосуд с дезинфицирующим

раствором (0,5…3%-ным водным раствором

хлорамина или 3…5%-ным водным раствором

фенола), не касаясь ею окружающих

предметов.

Если пересев производят

с помощью бактериологической петли, то

материал, внесенный в жидкую питательную

среду для посева, растирают на стенке

пробирки ближе к жидкости и взбалтывают

в ней.

Культуральные свойства микроорганизмов.

К культуральным или макроморфологическим свойствам относятся характерные особенности роста микроорганизмов на плотных и жидких питательных средах. На поверхности плотных питательных сред в зависимости от посева микроорганизмы могут расти в виде колоний, штриха или сплошного газона. Колонией называют изолированное скопление клеток одного вида, выросших из одной клетки (клон клеток). В зависимости от того, где растет микроорганизм (на поверхности плотной питательной среды, в толще ее), различают поверхностные, глубинные и донные колонии. Колонии, выросшие на поверхности среды, отличаются разнообразием, они видоспецифичны и их изучение используется для определения видовой принадлежности исследуемой культуры. При описании колоний учитывают следующие признаки:

форму колонии - округлая, амебовидная, ризоидная , неправильная и т.д.;

размер (диаметр) колонии - очень мелкие (точечные) (0,1-0,5 мм), мелкие (0,5-3 мм), средних размеров (3-5 мм) и крупные (более 5 мм в диаметре);

поверхность колонии - гладкая, шероховатая, складчатая, морщинистая, с концентрическими кругами или радиально исчерченная;

профиль колонии - плоский, выпуклый, конусовидный, кратерообразный и т.д.;

прозрачность - тусклая, матовая, блестящая, прозрачная, мучнистая;

цвет колонии (пигмент) - бесцветная или пигментированная (белая, желтая, золотистая, красная, черная), особо отмечают выделение пигмента в среду с ее окрашиванием;

край колонии - ровный, волнистый, зубчатый, бахромчатый и т.д.;

структура колонии - однородная, мелко или крупнозернистая, струйчатая; край и структуру колонии определяют с помощью лупы или на малом увеличении микроскопа, поместив чашку Петри с посевом на столик микроскопа крышкой вниз;

консистенция колонии - определяют прикасаясь к поверхности петлей, колония может быть плотной, мягкой, врастающей в агар , слизистой (тянется за петлей), хрупкой (легко ломается при соприкосновении с петлей).

Глубинные колонии чаще всего похожи на более или менее сплющенные чечевички (форма овалов с заостренными концами), иногда комочки ваты с нитевидными выростами в питательную среду. Образование глубинных колоний часто сопровождается разрывом плотной среды, если микроорганизмы выделяют газ. Донные колонии имеют обычно вид тонких прозрачных пленок, стелющихся по дну. Описание роста микроорганизмов при посеве штрихом включает его особенности: скудный, умеренный, обильный; сплошной с ровным или волнистым краем; диффузный; перистый; ризоидный ; древовидный. Характеризуют цвет, поверхность, консистенцию. Особенности колонии могут изменяться с возрастом, они зависят от состава среды, температуры культивирования. Рост микроорганизмов на жидких питательных средах учитывают, используя 4-7 суточные культуры, выращенные в стационарных условиях. В жидких питательных средах при росте микроорганизмов наблюдается помутнение среды, образование пленки или осадка.

Рост бактерий с равномерным помутнением среды , что характерно для факультативных анаэробов. Степень помутнения может быть слабая, умеренная, сильная.

Придонный рост бактерий характеризуется образованием осадка: скудного, обильного, рыхлого, слизистого, хлопьевидного, зернистого. Питательная среда может быть прозрачной или мутной.

Пристеночный рост - образование зерен, рыхлых хлопьев на внутренней поверхности стенок сосуда. Питательная среда при этом остается прозрачной.

Поверхностный рост бактерий характеризуется появлением на поверхности среды пленки: тонкой, плотной, рыхлой, гладкой, складчатой, влажной, сухой, кольцеобразной, сплошной. Такой рост наблюдается при культивирован ии аэ робных бактерий.

При росте на полужидких (0,5-0,7% агара ) питательных средах подвижные микробы вызывают выраженное помутнение, неподвижные формы растут только по ходу посева уколом в среду. Нередко рост микробов сопровождается появлением запаха, пигментацией среды, выделением газа. Характерный запах культур некоторых видов бактерий связан с образованием различных эфиров ( уксусноэтилового , уксусноамилового и др.), индола, меркаптана, сероводорода, скатола, аммиака, масляной кислоты. Способность образовывать пигменты присуща многим видам микроорганизмов. Химическая природа пигментов разнообразна: каротиноиды , антоцианы, меланины. Если пигмент не растворим в воде, окрашивается только культуральный налет, если же он растворим, окрашивается и питательная среда. Считается, что пигменты защищают бактерии от губительного действия солнечных лучей, поэтому в воздухе так много пигментированных бактерий, кроме того, пигменты участвуют в обмене веществ этих микроорганизмов. В природе существуют, так называемые, фосфоресцирующие бактерии, культуры которых светятся в темноте зеленовато-голубоватым или желтоватым светом. Такие бактерии встречаются, главным образом, в речной или морской воде. К светящимся бактериям - фотобактериям - относятся аэробные бактерии (вибрионы, кокки, палочки).