- •Введение

- •Пупочная грыжа

- •Дифференциальный диагноз. Вправимую пупочную грыжу легко диагностировать по клиническим признакам. Невправимые грыжи нужно дифференцировать с абсцессами, гранулемами и кистой.

- •Пахово-мошоночные грыжи

- •Паховые грыжи у самок домашних животных

- •Брюшная грыжа

- •Hydrargyri dijodidi 10,0

- •Vaselini 60,0 м. F. Unguentum

- •Грыжа белой линии

- •Промежностная грыжа

Дифференциальный диагноз. Вправимую пупочную грыжу легко диагностировать по клиническим признакам. Невправимые грыжи нужно дифференцировать с абсцессами, гранулемами и кистой.

Абсцесс нередко бывает одновременно с грыжей, но локализуется в стенке кожного грыжевого мешка (рис. 6). При этом грыжа часто остается вправимой. Абсцесс характеризуется плотной ограниченной, иногда болезненной.припухлостью, легко смещается по плоскости грыжевого мешка. Может появиться флюктуация, что говорит о созревании абсцесса. В дальнейшем образуется гнойный свищ.

Рис. 7. Схема кисты в пупочной области. Пупочная гранулема (по Задвирному):

1 — брюшина; 2 — поперечная фасцня; 3- мышечно-апоневротический слой; 4 — желтая брюшная фасция; 5 — кожа;6 — печень; 7 — мочевой пузырь; 8 — содержимое кисты; 9 — пупочно-печеночная связка; 10 — пупочно-пузырная связка; II — сращение кишечной петли с кистой; 12 — гранулема.

Киста в пупочной области характеризуется безболезненной, флюктуирующей, без повышенной температуры припухлостью размером от ореха до гусиного яйца. При надавливании не уменьшается, грыжевое отверстие не прощупывается, поэтому напоминает невправимую грыжу (рис. 7). При пункции выделяется соломенно-желтая жидкость. Общее состояние животных не нарушено. Пупочная гранулема — это плотная припухлость, безболезненная и без повышенной температуры. В нижней части ее на коже часто имеются изъязвленные места. В своем основании имеет плотный тяж диаметром до 2— 3 см, который соединяется с пупком.

При надавливании размеры не изменяются и пупочное кольцо не прощупывается, поэтому легко дифференцировать с грыжами.

Прогноз зависит от сложности заболевания. В литературе есть сообщения о случаях самоизлечения пупочных грыж (И. И. Шантырь и др.). А. Пранте описал самоизлечение пупочной грыжи у лошади. Мы наблюдали случаи самоизлечения маленьких (3X3 см) пупочныхгрыж у щенков.

Принято считать, что при вправимой пупочной грыже прогноз благоприятный, если ее своевременно оперируют. При ущемленной грыже прогноз всегда сомнительный. «Если такую грыжу своевременно (до наступления явлений некроза грыжевого содержимого) оперируют — делают резекцию кишечника, то у собак и свиней может наступить выздоровление. Неблагоприятный прогноз при ущемленных грыжах у крупных животных и особенно у лошадей.А. Ф. Бурденюк и В. М. Власенко рекомендуют выполнять операцию враннем периоде ущемления, до наступления некроза кишечника.

Лечение. Имеется ряд паллиативных и радикальных (оперативных) способов. К первым относятся: применение лейкопластыря бандажа, давящих повязок, втирание в область грыжи раздражающих мазей, инъекции под кожу или внутримышечно спирта этилового 70°, люголевского раствора, наложение лещеток и др. Но эти способы у животных применяются редко.

Радикальные (оперативные) способы лечения грыж применяются широко.

Подготовка к операции. Назначают голодную диету на 12 ч, затем очищают у самцов препуциальный мешок, освобождают кишечник и мочевой пузырь (при ущемленной грыже приступают к операции без голодной диеты). Фиксируют животное в спинном положении.

Обезболивание. Крупным животным обычно применяют глубокий или поверхностный наркоз с инфильтрационной анестезией по месту разреза, а мелким — нейроплегики с местной анестезией.

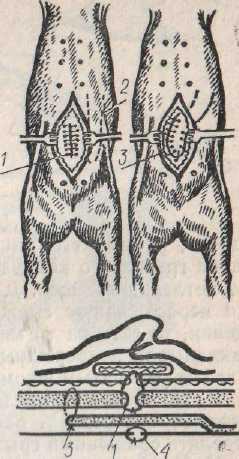

А .

Ф. Бурденюк и В. М. Власенко применяли

инфильтрационную анестезию 1 % раствором

новокаина у основания

грыжевого мешка, затем инъецировали

такой же раствор

во влагалище прямой мышцы живота и под

ретроперитонеальную

клетчатку (рис. 8).

.

Ф. Бурденюк и В. М. Власенко применяли

инфильтрационную анестезию 1 % раствором

новокаина у основания

грыжевого мешка, затем инъецировали

такой же раствор

во влагалище прямой мышцы живота и под

ретроперитонеальную

клетчатку (рис. 8).

Рис. 8. Схема инфильтрационной анестезии при пупочной грыже {по Магде).

Кроме инфильтрационной анестезии у собак (реже — у свиней) при грыжесечении используют внутрибрюшныеинъекции 2,5 % аминазина из расчета 4 мг на 1 кг массы тела.

К. Д. Маслова сообщает о внутримышечном применении такого же раствора аминазина при грыжесечении упоросят за 30 мин до операции.

В более сложных случаях (часто при рецидивах грыжи) А. Ф. Бурденюк и В. М. Власенко применяли двустороннюю надплевральную блокаду по В. В. Мосину и инфильтрационную анестезию. Эта блокада широко внедряется в практику. При такой блокаде животные ведутсебя спокойно, брюшной пресс расслаблен, грыжевое содержимое не выпадает, послеоперационный период протекает без осложнений. П. М. Заболотских считает, что эту блокаду целесообразно использовать для активизации роста и развития оперированных поросят.

Сущность радикальных методов заключается в следующем: после разреза кожи отделяют серозно-фасциальный грыжевой мешок, при вправимой грыже вправляют содержимое вместе с грыжевым мешком и накладывают шов на грыжевые ворота. При некоторых способахоперации иссекают грыжевой мешок, а затем закрывают грыжевые ворота. При невправимой грыже мешок вскрывают, затем отделяют спайки грыжевого содержимого ичастично иссекают грыжевой мешок, а иногда просто его вправляют в грыжевое отверстие. Операцию грыжесечения всегда заканчивают наложением швов на рану.

Способов закрытия грыжевых ворот предложено много. Один из первых радикальных способов описан профессором Л. С. Сапожниковым в 1906 году и впервые применен профессором П. И. Дьяконовым. Особенности такой операции заключаются в том, что после экстирпации грыжевого мешка на грыжевое кольцо накладывают прерывистый, погружной, петлеобразный шов из шелка. Все петли швов располагают на одном каком-нибудь краю кольца. Лигатуры на этой стороне проходят через брюшину, брюшные мышцы и апоневрозы. Концы же лигатур, выходящие на гораздо большем расстоянии через другой край грыжевого кольца, проникают через все слои брюшной стенки. При натягивании нитей первый край становится нижним и подходит под верхний. Чтобы при таком положении края нитей не могли прорезать стенку живота, под узлы швов накладываются марлевые полоски и верхний край пришивают к лежащему под ним апоневрозу дополнительными швами. Следовательно, пупочное кольцо закроется удвоенной брюшной стенкой (рис. 9).

В настоящее время применяется много различных способов оперативного лечения пупочной и других грыж у животных.

Рис. 9. Схема операции грыжи наложением слоев брюшной стенки (по Дьяконову).

Способ Гутмана (рис. 10, а). Кожу грыжевого мешка(при небольшом грыжевом кольце) разрезают и отпрепаровывают от выпавшей брюшины. Последнюю вправляют, не вскрывая, в брюшную полость. На грыжевое кольцо накладывают несколько прерывистых швов. Прошивают или только мышечно-апоневротическую часть брюшной стенки, или эту часть вместе с приросшей в грыжевом кольце серозной оболочкой, но не проникаютиглой в брюшную полость. Лишнюю кожу грыжевого мешка иссекают, на рану кожи накладывают второй. этаж прерывистых узловатых швов.

Способ Сапожникова. Грыжевое содержимое оттесняют в брюшную полость, а отпрепарированный грыжевой мешок перекручивают 2—3 раза по продольной оси,

прошивают кетгутом и вводят в грыжевое кольцо, края которого соединяются узловатым швом по типу Лямбера. На кожу накладывают узловатый шов.

Способ Геринга - Седамгроцкого. Грыжевое кольцо закрывают, как показано на

рис. 11, б. Применяется он при малых грыжах с узким грыжевым кольцом.

Способ Пфейфера (рис. 11, в). Грыжевой мешок вправляют в брюшную полость и фиксируют циркулярным швом к брюшной стенке. Для этого под контролем пальцев, введенных в грыжевое кольцо, отступив от его края на 2—2,5 см, прокалывают брюшную стенку и стенку грыжевого мешка, затем вводят нить в грыжевое кольцо и связывают у места укола. Таким образом, накладывая швы на расстоянии 2—2,5 см друг от друга, прошивают кругом все грыжевое кольцо. Гофрированная стенка грыжевого мешка препятствует выпадению внутренностей. Грыжевое кольцо впоследствии закрывается рубцовой тканью.

С пособы

Оливкова. Первый способ(рис.

11, г) рекомендуется, если диаметр

грыжевого кольца не более 2 см.После

рассечения кожи и препаровання

перитонеального мешка его перекручивают

и прошивают длинной лигатурой.

Концами лигатуры прошивают противоположные

края грыжевого

кольца. Стягивая, а затем и завязывая

концы лигатуры, сближают края

грыжевого отверстия вокруг

перитонеального грыжевого мешка.

пособы

Оливкова. Первый способ(рис.

11, г) рекомендуется, если диаметр

грыжевого кольца не более 2 см.После

рассечения кожи и препаровання

перитонеального мешка его перекручивают

и прошивают длинной лигатурой.

Концами лигатуры прошивают противоположные

края грыжевого

кольца. Стягивая, а затем и завязывая

концы лигатуры, сближают края

грыжевого отверстия вокруг

перитонеального грыжевого мешка.

Рис. 11, Схемы оперирования пупочной грыжи:

а—по Гутману; б —по Герингу—Седамгроцкому; в — по Пфейферу; по Оливкову: г — первый способ;д - второй способ;е, ж — третий способ; з — по Задвирному; 1— брюшина; 2 — поперечная фасция; 3 — мышечно-апоневротический слой; 4 — желтая брюшная фасция; 5 — кожа; 6 — грыжевой мешок.

Второй способ (рис. 11,д) рекомендуется в случаях, когда невозможно отпрепарировать дно серозно-фасциального мешка от кожи. Отступив от дна грыжевого мешка, от места сильного сращения его слоев, делают овальные разрезы кожи. После препаровки от серозно-фасциального мешка до пупочного кольца в брюшную полость вправляют грыжевое содержимое, а перитонеальный мешок фиксируют кишечным зажимом и накладывают длинную прошивную лигатуру, оставляя одинаковые ее концы. Ниже пинцета и лигатуры отрезают дно грыжевого мешка со всеми сросшимися тканями.

Как и в предыдущем варианте, концами лигатуры прошивают противоположные края грыжевого кольца. Стягивая, а затем завязывая концы лигатуры, сближают края грыжевого отверстия вокруг культи перитонеального мешка.

Третий способ (рис. 11,е, ж) предложен для операциигрыжи с широким грыжевым отверстием. После разреза и препарирования кожи перитонеальный мешок прошивают несколькими гофрированными стежками одной длинной лигатуры. Концами лигатур прошивают края грыжевых ворот. При необходимости накладывают таких лигатур несколько, на расстоянии 0,7 см друг от друга Концы лигатур стягивают и завязывают, контролируя, чтобы не попали в просвет грыжевых ворот внутрибрюшные органы. Только серозно-фасциальный мешок при этом гофрируется (собирается в складки) и фиксируется в суженном грыжевом отверстии.

Способ Задвирного (рис. 11,з) предназначается длятех случаев, когда возникают рецидивы при пупочных грыжах и грыжевое содержимое проникает не только через грыжевое отверстие, но и через появившиеся разрывы брюшной стенки на месте швов, наложенных при первичной операции.

Отпрепарированный и введенный в брюшную полость серозно-фасциальный грыжевой мешок расправляют надгрыжевым кольцом и подшивают шелковой нитью к брюшине. Для наложения швов лучше пользоваться полукруглой хирургической иглой. Иглу вкалывают сбоку от края грыжевого кольца. Под контролем двух пальцев, введенных в грыжевое кольцо, прокалывают брюшную стенку и край складки грыжевого мешка, после чего делают выкол наружу на расстоянии 1,5—2 см от места укола. Шов при умеренном натяжении фиксируют двумя валиками. Следующий шов накладывают на таком же расстоянии с противоположной стороны грыжевого кольца. В такой последовательности, расправляя складку грыжевого мешка, фиксируют ее по окружности грыжевого кольца (4—6 швами). Края грыжевого кольца соединяют несколькими стежками. Перед завязыванием последнего стежка в щель грыжевого кольца из шприца без иглы вводят 250 000 ЕД пенициллина, растворенного в 10— 15 мл 1 % раствора новокаина. Края кожной раны соединяют обычным узловатым швом.

Т. В. Турбина, А. Б. Карпетова пришли к выводу, что те способы операции, в которых используется грыжевой мешок как биологический тампон, способствующий образованию плотного рубца, исключают рецидивы.

С. В. Архипов, а также П. А. Алексеев, учитывая, что при напряжении брюшного пресса стенки живота растягиваются в стороны от белой линии, предлагают соединять края грыжевого кольца не в продольном, а в поперечном направлении.

Рецидивы пупочной грыжи бывают часто. При этом грыжевыми воротами является обычно не пупочное кольцо, а отверстие, образовавшееся вследствие разрыва брюшной стенки по линии проколов хирургической иглой.Это бывает при плохой упитанности животных: у них брюшная стенка тонкая, рыхлая и легко разрывается. В таких случаях авторы рекомендуют применять пластическую операцию. После подготовки животного к операции и проведения инфильтрационной анестезии разрезают кожу грыжевого мешка в продольном направлении(относительно туловища), серозно-фасциальный грыжевой мешок отделяют тупым способом (тампоном, ручкойскальпеля) до пупочного кольца. Если грыжа вправимая, то грыжевой мешок с его содержимым вправляют в брюшную полость и грыжевое отверстие закрывают петлевидным швом. После этого с правой или левой стороны от белой линии при помощи скальпеля и пинцета отделяют лоскут поверхностной фасции туловища с подкожной мышцей так, чтобы с каудальной его стороныобразовался свободный край. В передней части его не пересекают, чтобы не повредить артерии и сохранить питание, Свободную часть лоскута смещают к белой линии и накладывают на грыжевое отверстие, ранее закрытое при помощи узловатого шва. Размер лоскута должен быть таким, чтобы его края выступали не менее чем на

2 см за пределы отверстия. Лоскут к брюшной стенке подшивают узловатым швом, не прокалывая брюшину. Операцию заканчивают наложением шва на кожу {рис. 11).

Рис. 11. Схема операции пупочной грыжи у свиньи (внизу-поперечный разрез);

1 — шов на грыжевом отверстии;2 — линия разреза (пунктирная) фасции и подкожной мышцы (место отпрепарирования лоскута);

3 — шов на фасциально-мышечный лоскут вокруг грыжевого отверстия;4 — шов на кожу.

В случаях, когда серозно-фасциальный мешок нельзя вправить в брюшную полость (наличие участков некроза, абсцессов и т. п.), его резецируют. Для этого после вправления грыжевого содержимого на шейку грыжевого мешка, по

возможности ближе к грыжевому отверстию, накладывают кишечный жом в продольном направлении. Затем постепенно отрезают возле жома грыжевой мешок и накладывают стежки узловатого шва на грыжевое кольцо. Грыжевой мешок удаляют и операцию продолжают так, как в первом случае.

Многие авторы предлагают ряд усовершенствований ранее предложенных способов операций. Г. С. Мастыкопри вправимой грыже с утолщенным грыжевым мешком рекомендует не накладывать шов на грыжевое кольцо, а ограничиться только прошиванием стенки грыжевого мешка. У хряков при пупочных грыжах — обходить препуциальный мешок лоскутным разрезом кожи и отпрепарировать его назад, а после иссечения грыжевого мешка лоскут вернуть на место.

Этот же автор, проводя операцию вправимой пупочной грыжи с узким грыжевым кольцом, свертывает отпрепарированный серозно-фасциальный грыжевой мешок валиком и прошивает шелковой нитью противоположныекрая грыжевого кольца, пропуская нить через валик. При стягивании швов вдавливает валик между краями кольца.

Н. П. Колушов предлагает при операции пупочной грыжи у хрячков делать

П-образный разрез в краниальной части препуция. Затем серозно-фасциальный. Грыжевой мешок освобождают от окружающей ткани и, если он мало изменен, вправляют в брюшную полость. При изменениях (абсцессы, рубцы) его ампутируют. Производят обезболивание грыжевого кольца, после чего на него накладывают петлевидныи шов. Для профилактики рецидива грыжи пересаживают смежные ткани на рану брюшной стенки, то есть на то место, где было грыжевое кольцо, накладывая непрерывный шов. В дальнейшем кожу зашивают узловатым швом.

Н. Н. Ярошенко предложил методом тугого ползучего инфильтрата (0,25 % раствором новокаина, 50—100 мл) отделять сращенный грыжевой мешок от кожи.

И. И. Магда предложил применять пелот — надувной резиновый шарик.

После удаления грыжевого мешка в брюшную полость вправляют выходящие наружу кишечные петли и вслед за ними вводят пинцетом Пеана пелот. Затем его надувают, в результате чего полностью закрываются грыжевые ворота со стороны брюшной полости. После этого на края грыжевого кольца накладывают узловатые швы, оставляя нити не завязанными. Завязывают нити и выпускают воздух из пелота, ослабляя пинцет. Перед завязыванием последнего стежка освобожденный от воздуха пелот извлекают наружу. На кожу накладывают узловатые швы .

В. С. Пономарев, А. Н. Ефимов, В. П. Бурлаков оперировали пупочную грыжу, накладывая на грыжевые ворота петлевидный шов с удвоением брюшной стенки. При таком способе операции надежно закрываются грыжевые ворота и, кроме того, прямая мышца живота сближается, что усиливает брюшной пресс и до некоторой степени уменьшает падающее на рубец напряжение. Аналогичный способ операции у лошади описывает Л. А. Добрянский. В последнее время в ветеринарной хирургии начали использовать для аллопластики при грыжах и проляпсусах синтетические материалы. В нашей стране впервые применили их И. И. Магда и И. Ф. Бут. Для закрытия грыжевого кольца они применяли капроновую ткань (капроновое сито), лавсан, плотную пластмассовую сетку. После выделения грыжевого мешка его вправляют вместе с содержимым в брюшную полость. Выкраивают такой лоскут ткани, чтобы он выступал за края грыжевых ворот на 2—3 см, и капроновыми нитками пришивают узловатым швом вокруг грыжевых ворот, на кожу накладывают узловатые швы. Заживление идет первичным натяжением. Синтетическая ткань хорошо вживается и служит прочным укреплением для грыжевых ворот. При разрыве или частичном иссечении грыжевого мешка края его сближают капроновыми узловатыми швами, а затем сверху пришивают заплату.

При пупочных грыжах у свиней авторы применили в условиях клиники и непосредственно на свиноферме аллопластические материалы — полиэтилен, лавсан, капрон. Из них плели сетчатые полотна с отверстиями размерами 3X3 мм. Вырезали лоскут сетчатого полотна с таким расчетом, чтобы он на 1,5—2 см выходил за край грыжевых ворот. Перед операцией аллопласт сначала промывали в теплой воде с мылом, потом в 0,5 % растворе нашатырного спирта и кипятили в дистиллированной воде 15 мин.

Операции проводили после надлежащей подготовки операционного поля. Разрезав кожу, отделяли серозный грыжевой мешок и вправляли его вместе с содержимым в брюшную полость, затем накладывали нужного размера сетку (из одного из указанных материалов) и пришивали шелковыми нитками узловатым швом. На рану кожи накладывали узловатые швы.

Таким способом было сделано 26 операций свиньям обоих полов в возрасте 2,5—5 месяцев. При этом лавсан использовали на 6, капрон — на 14 животных. Самым удобным материалом оказался полиэтилен.

В двух случаях из 26 отмечалось послеоперационное осложнение: у одного животного появилась грыжа возле трансплантанта вследствие разрыва истонченных

мышеч-но-апоневротических тканей, а у второго разошлись узловатые швы, и нити капроновой сетки проникли в заживающую рану. Повторно этих животных прооперировали таким же способом. Во всех других случаях раны заживали первичным натяжением. Сроки заживления были приблизительно одинаковыми: с полиэтиленовым трансплантантом — 8, лавсановым — 9, капроновым — 10 суток.

К.Д. Маслова при операции пупочных и брюшных грыж у поросят использовала для аллопластики сетчатое полотно из терпленового шелка № 180 (размер отверстия, образованного переплетением, 2,1+0,3 и 4,5±±0,5 мм). Показаниями к операции служили: затруднение или невозможность сближения краев грыжевых ворот; грыжи, осложненные абсцессами или язвами; многократные разрывы брюшины.

После подготовки животного к операции и операционного поля за 30 мин до операции вводили внутримышечно 2,5 % раствор аминазина из расчета 4 мг сухого вещества на 1 кг массы животного. Кроме того, проводили инфильтрационную анестезию. Разрезали циркулярно кожу вблизи основания грыжевого мешка и отделяли брюшину по направлению к грыжевым воротам в участках, свободных от спаек. Отрезали, иссекали ткани грыжевого выпячивания под контролем пальцев в местах с абсцессами или язвами. Отделяли кожу на 2—3 см шире дефекта, вырезали полоску терплекового полотна так, чтобы его края выходили на 2—3 см за края дефекта. Сначала по краям аллопласта по периметру в шахматном порядке подшивали к подлежащим мышцам аллопласт при умеренном натяжении. Рану закрывали швами, которые снимали через 8 дней. Заживление проходило первичным натяжением. После убоя таких животных алло-пластический материал следует удалить.

Бескровный метод операции вправимой пупочной грыжи у поросят. Этот способ мы применяем только в свежих случаях, когда грыжевое кольцо не более 2—3 см в диаметре.

Перед операцией животное выдерживают на голодной диете 10—12 ч. Фиксируют грыженосителя в спинном положении. Область пупочной грыжи протирают спиртом этиловым 70° или 5 % раствором йода.

Техника операции. Без рассечения тканей грыжевое содержимое вправляют в брюшную полость и прощупывают грыжевое отверстие, в которое обычно входит один палец. После вправления грыжевого содержимого грыжевой мешок скручивают и максимально оттягивают от брюшной стенки. Затем берут заранее приготовленную большую хирургическую иглу с иглодержателем и двойной ниткой (№ 8). Под контролем указательного пальца левой руки прокалывают иглой кожу и грыжевое кольцо, отступив от его края на 1—2 см. Затем прокалывают иглой до противоположного края грыжевого кольца и выводят ее у основания грыжевого мешка. Грыжевое кольцо закрывают 2—3 стежками шва с валиком .

В первые дни после операции грыжевой мешок отекает и на месте валиков в местах швов появляется гнойный экссудат. Швы снимают через 10—11 дней. Кожаный грыжевой мешок постепенно расправляется и в процессе роста животного исчезает.. Пупочное кольцо (грыжевые ворота) хорошо закрывается соединительной тканью.

Ф. А. Сунагатуллин модифицировал бескровный способ лечения поросят при грыжах.

Операционное поле готовят по общепринятой методике. Перед операцией содержимое грыжевого мешка вправляют в брюшную полость. Грыжевое кольцо пришивают горизонтальным петлевидным швом, без разреза кожи, следующим образом: отступив от края грыжевого кольца на 0,5—1 см, под контролем пальцев, прокалывают иглой через все слои ткани и выводят ее на противоположной стороне кольца. Если нельзя иглой проколоть через все ткани, то операцию выполняют в два приема . Иглу первый раз выводят не на противоположной стороне, а в середине грыжевого мешка, в это же место опять вводят иглу, выводят ее на противоположной стороне. Так же прошивают в обратном направлении, отступив в сторону от уже сделанного шва

на 0,5—1 см от места выхода иглы. Концы лигатуры затягивают и завязывают.

На месте операции появился травматический инфильтрат в виде припухания, в дальнейшем он стал напряженным, болезненным и горячим. Через 3—4 дня после операции припухлость уплотнилась, уменьшилась в размере и исчезла болевая реакция.

Если при пупочной грыже грыжевые ворота шире (более чем 3 см в диаметре), следует применить один из описанных кровавых методов операции.

Н. С. Островский и Л. С. Маминов провели опыт. Было подобрано три группы по 15 поросят-аналогов одинаковой массой: первая группа — здоровые поросята, вторая — грыжевики, подвергнутые грыжесечению, третья — грыжевики, не подвергавшиеся оперативному вмешательству. У здоровых и подвергнутых грыжесечению 4-месячных поросят масса была больше, чем у неоперированных поросят-грыжевиков. А у 6-месячных неоперированных грыжевиков масса была меньше, чем у здоровых сверстников,

на 24,7 кг и на 23,1 кг меньше, чем у оперированных.

В конце опыта разница в массе между здоровыми поросятами и грыжевиками составила 26,7 кг, а поросята, которым было произведено грыжесечение, имели такую же массу, как поросята первой группы.

В результате проведенного опыта автор делает следующие выводы: 1) надплевральная новокаиновая блокада при грыжесечении у поросят в сочетании с инфильтрационной анестезией обеспечивает надежное обезболивание, способствует расслаблению брюшного пресса, а также предупреждает развитие послеоперационного перитонита и других осложнений; 2) надплевральную новокаиновую блокаду целесообразно использовать как во время проведения операции, так и на 15—30-й день с целью активизации роста и развития оперированных поросят, что позволяет получить от каждого оперированного животного дополнительно 8 кг и более привеса.

Профилактика. При проведении профилактических мероприятий следует учитывать, что возникновение пупочной грыжи связано с разными этиологическими факторами, как врожденными {расширение пупочного кольца), так и появившимися впоследствии.

Молодняк животных с пупочными грыжами, как уже было отмечено выше, почти всегда плохой упитанности, явно отстает в росте. С целью профилактики грыж необходимо обеспечить маток полноценным рационом, особенно обратить внимание на полноценное кормление сосунов в период их подкормки, так как неправильное кормление способствует образованию пупочных грыж.

В станках для подсосных свиноматок следует оборудовать защитные барьеры, чтобы свиноматки не травмировали поросят.

При отрывании пуповины у новорожденных поросят необходимо надежно фиксировать или перевязывать ее выше места разрыва. Выбраковывать из племенного стада животных, от которых повторно рождается приплод с предрасположенностью к пупочным грыжам и другим аномалиям.

К.Ангус и Г. Водле (Англия) как сторонники рецессивного типа наследования пупочных грыж советуют с целью профилактики пальпировать пупки у производителей; осуществлять особенно тщательный контроль за быками-производителями на государственных племенных станциях.