- •Кафедра факультетской терапии сгма

- •Структура воздухоносных путей и паренхимы легких

- •Структура воздухоносных путей в связи с их функцией

- •Структура газообменной зоны

- •Сопротивление воздухоносных путей

- •Ограничение экспираторного потока

- •Изообъемная кривая давление—поток

- •Теория точки равного давления

- •Причины неравномерного распределения вентиляции при патологии

- •Физиологические основы тестирования функции легких

- •Основы тестирования функции легких

- •Петля поток—объем

- •Примеры клинического применения спирометрии

- •Плетизмография тела

- •Типичные данные тестов при патологически измененной функции легких

- •Выявление обструкции верхних дыхательных путей

- •Патологическая анатомия астмы

- •Регуляция просвета воздухоносных путей

- •Ионные каналы в гладкой мышце воздухоносных путей

- •Бета-адренергическая система

- •Бронхопровокация

- •Хроническая обструктивная болезнь легких

- •Эмфизема

- •Патофизиологические критерии

- •Клинические проявления

- •Газы артериальной крови

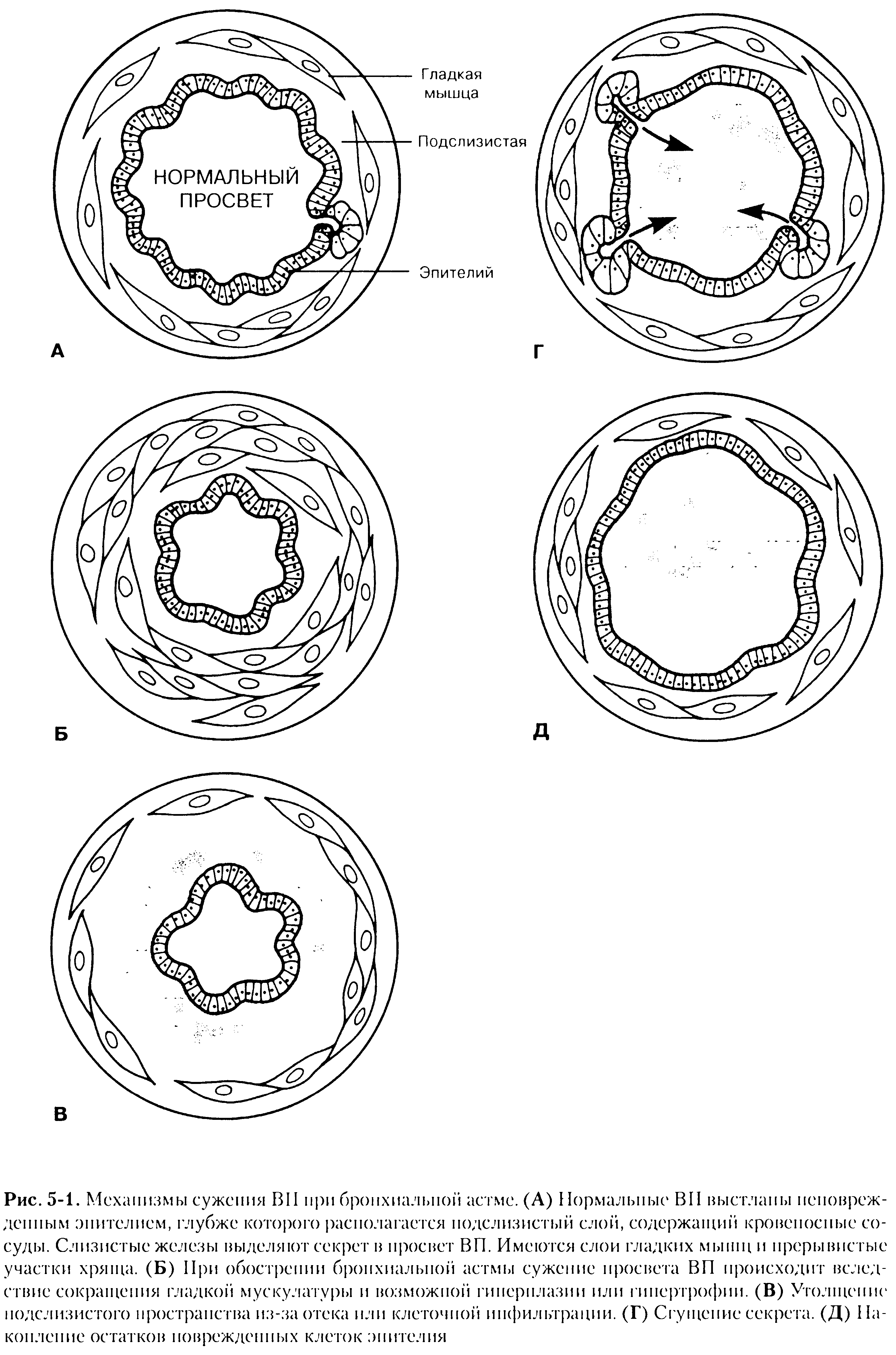

Патологическая анатомия астмы

Основные сведения по патоанатомии БА были получены при аутопсических исследованиях. Как правило, обнаруживается воспаление ВП с наличием нейтрофилов, эозинофилов и мононуклеарных клеток, а также поврежденных эпителиальных клеток. Биопсия легочной ткани, выполненная через гибкий фиброоптический бронхоскоп, подтверждает наличие этих воспалительных изменений даже у пациентов с легким течением БА. Другим общим наблюдением является гиперсекреция слизистой и увеличение ГМ ВП в результате гипертрофии и гиперплазии. У пациентов с хроническим течением БА в дыхательных путях увеличено количество эозинофилов, тучных клеток, макрофагов и Т-лимфоцитов-хелперов.

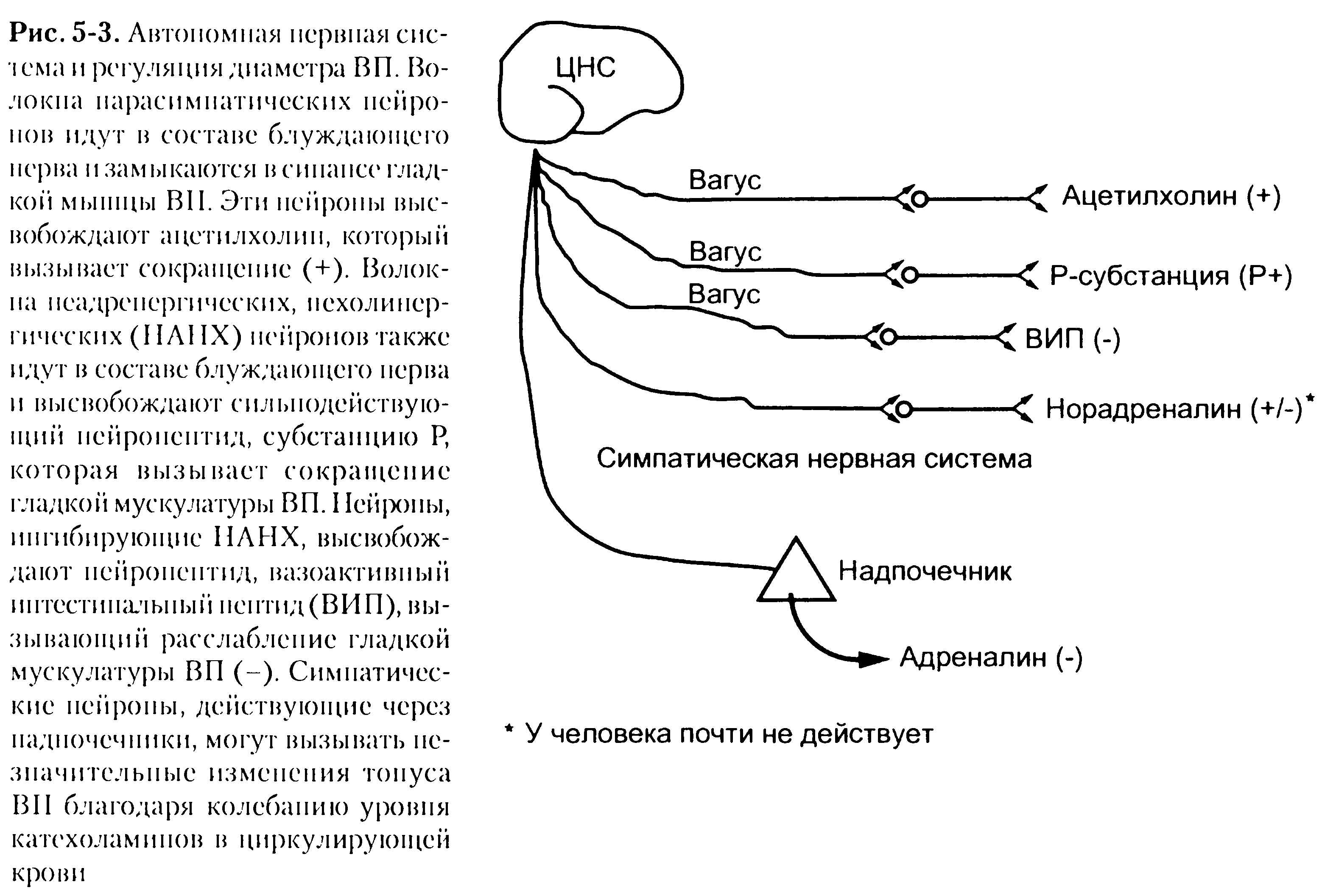

Регуляция просвета воздухоносных путей

Диаметр просвета ВП регулируется несколькими механизмами, включая автономную нервную систему (рис. 5-3).

Холинергические (парасимпатические) мотонейроны иннервируют ВП через блуждающий нерв с синапсами, расположенными вблизи от ГМ ВП. Эти нейроны высвобождают нейротрансмиттер, ацетилхолин, являющийся мощным стимулятором сокращения ГМ ВП.

Можно было бы предположить наличие расслабляющего действия симпатических нейронов на ГМ ВП. Однако у человека эффекты симпатической нервной системы, опосредованные через надпочечники, играют лишь незначительную роль в нормальной регуляции диаметра ВП.

Неадренергическая, нехолинергическая (HAНX) нервная система оказывает сильное возбуждающее и ингибирующее влияние на тонус ГМ ВП. Нейроны НАНХ-си-стемы в блуждающем нерве высвобождают пептиды, субстанцию Р и вазоактивный интестинальный пептид (ВИП), которые сокращают и расслабляют, соответственно, клетки ГМ ВП. Нейроны, высвобождающие субстанцию Р, также включены в локальные рефлекторные дуги, в которых местное раздражение нервных окончаний (вследствие повреждения эпителиальных клеток или высвобождения воспалительных медиаторов) ведет к рефлекторному сокращению ГМ ВП. ВИП-высвобождаю-щие нейроны расслабляют ГМ ВП посредством повышения уровня внутриклеточного циклического аденозинмонофосфата (цАМФ). Нейроны НАНХ-системы являются, по-видимому, наиболее сильным расслабляющим компонентом нервной системы, вовлеченным в регуляцию просвета ВП.

Наконец, практически отсутствуют доказательства того, что физиологические изменения уровня циркулирующего кортизола или других гормонов играют значительную роль в регуляции диаметра ВП у человека.

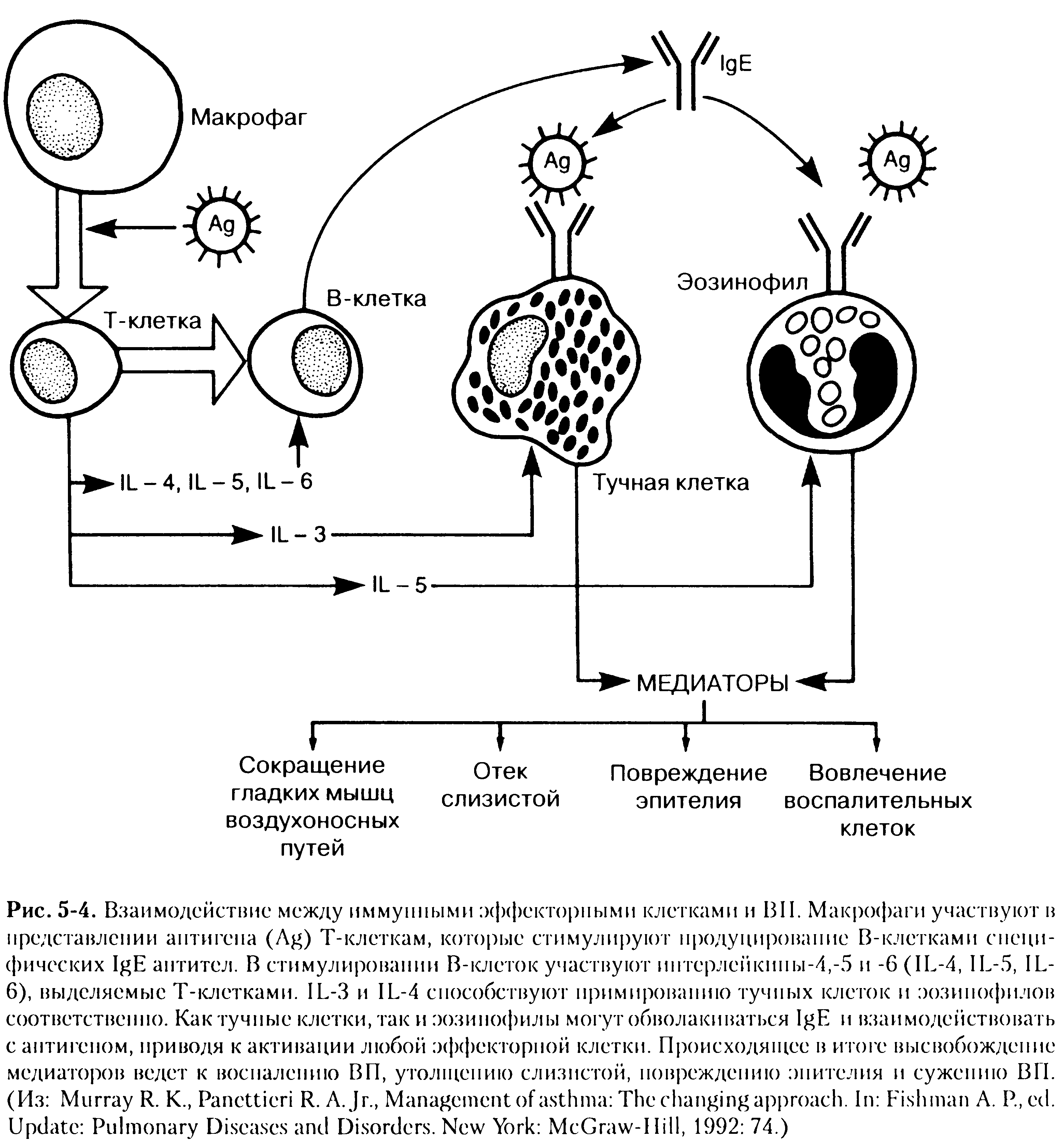

Воспаление воздухоносных путей и воспалительные медиаторы при БА

Исследования, выполненные с помощью фиброоптического бронхоскопа у больных БА (с получением бронхоальвеолярного лаважа путем повторных вливаний физиологического раствора и его аспирации из локальной легочной области), выявили большое количество биологически активных молекул в альвеолах, совокупно обозначенных как медиаторы. Эти медиаторы играют важную роль в воспалении ВП. В их выработке принимает участие целый ряд клеток (рис. 5-4).

Роль лимфоцитов

Т-лимфоциты очень важны в процессе местной иммунологической регуляции состояния ВП. В частности, высвобождение цитокина интерлейкина-2 (IL-2) Т-лим-фоцитами играет важную аутокринную (аутостимулирующую) роль. Т-лимфоциты совместно с антиген-представляющими макрофагами высвобождают и ряд других цитокинов, таких как IL-3, IL-4, IL-5 и IL-6. Цитокины оказывают значительное воздействие на В-лимфоциты (например, стимуляция продукции специфического антитела), тучные клетки и эозинофилы (например, примирование и активация клеток). Тучные клетки и эозинофилы способны связывать молекулы специфического IgE. Связывание IgE с антигеном может сыграть важную инициирующую роль в обострении БА.

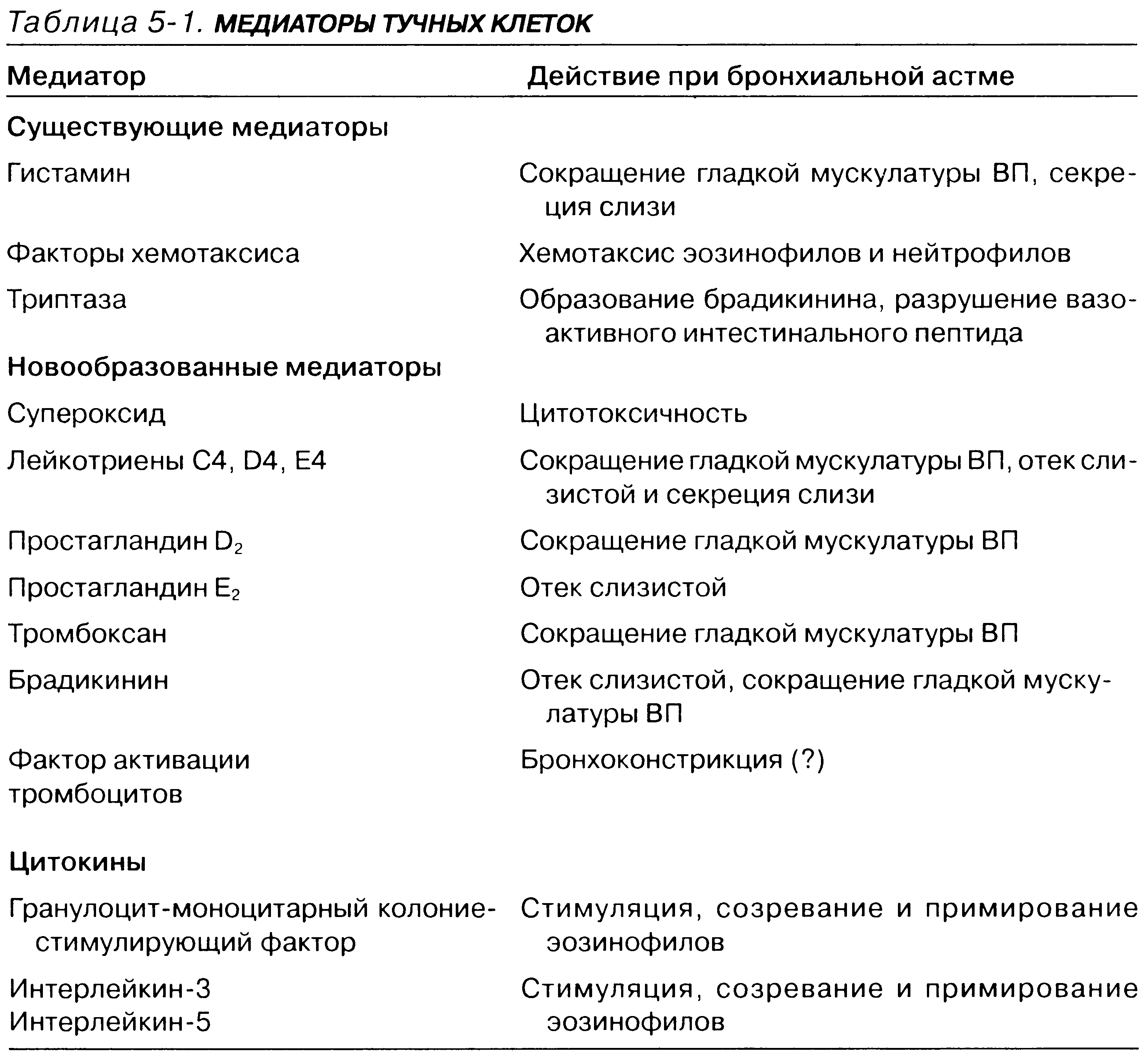

Роль тучных клеток

При активации тучных клеток высвобождается целый ряд существующих и вновь образующихся медиаторов: гистамин, лейкотриены, брадикинин, различные простагландины. Среди биологических эффектов этих медиаторов — хемотаксис нейтрофилов, сокращение гладких мышц ВП и сосудов, цитотоксическое действие на эпителий ВП и активация других эффекторных клеток. Сведения о медиаторах тучных клеток и их биологических эффектах суммированы в таблице 5-1.

Роль эозинофилов

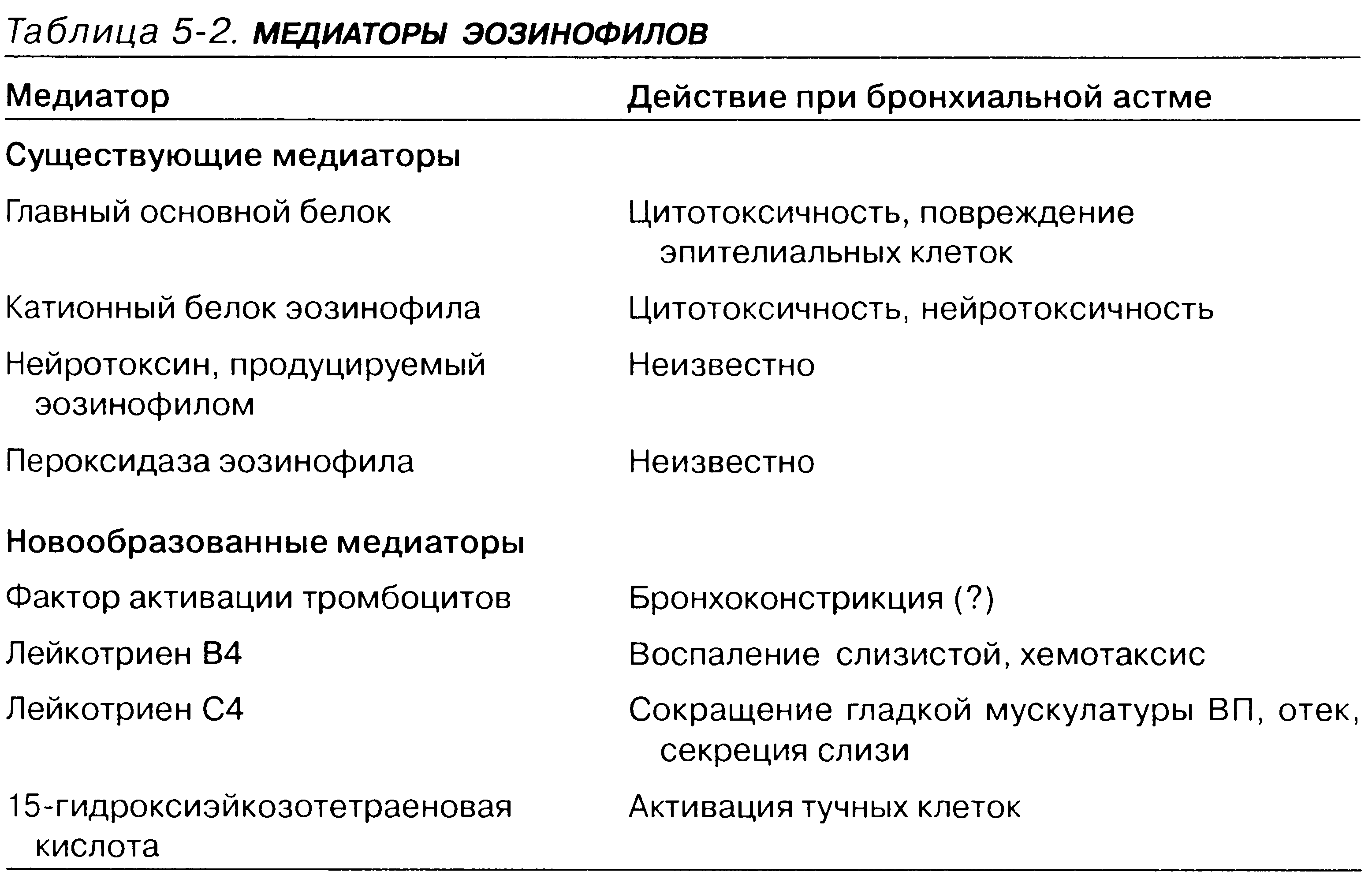

Привлеченные в легкие и активированные зозинофилы также высвобождают накопленные и вновь синтезируемые медиаторы (табл. 5-2). Патологические эффекты этих медиаторов включают воспаление ВП, повреждение эпителиальных клеток, отек слизистой и сокращение ГМ ВП.

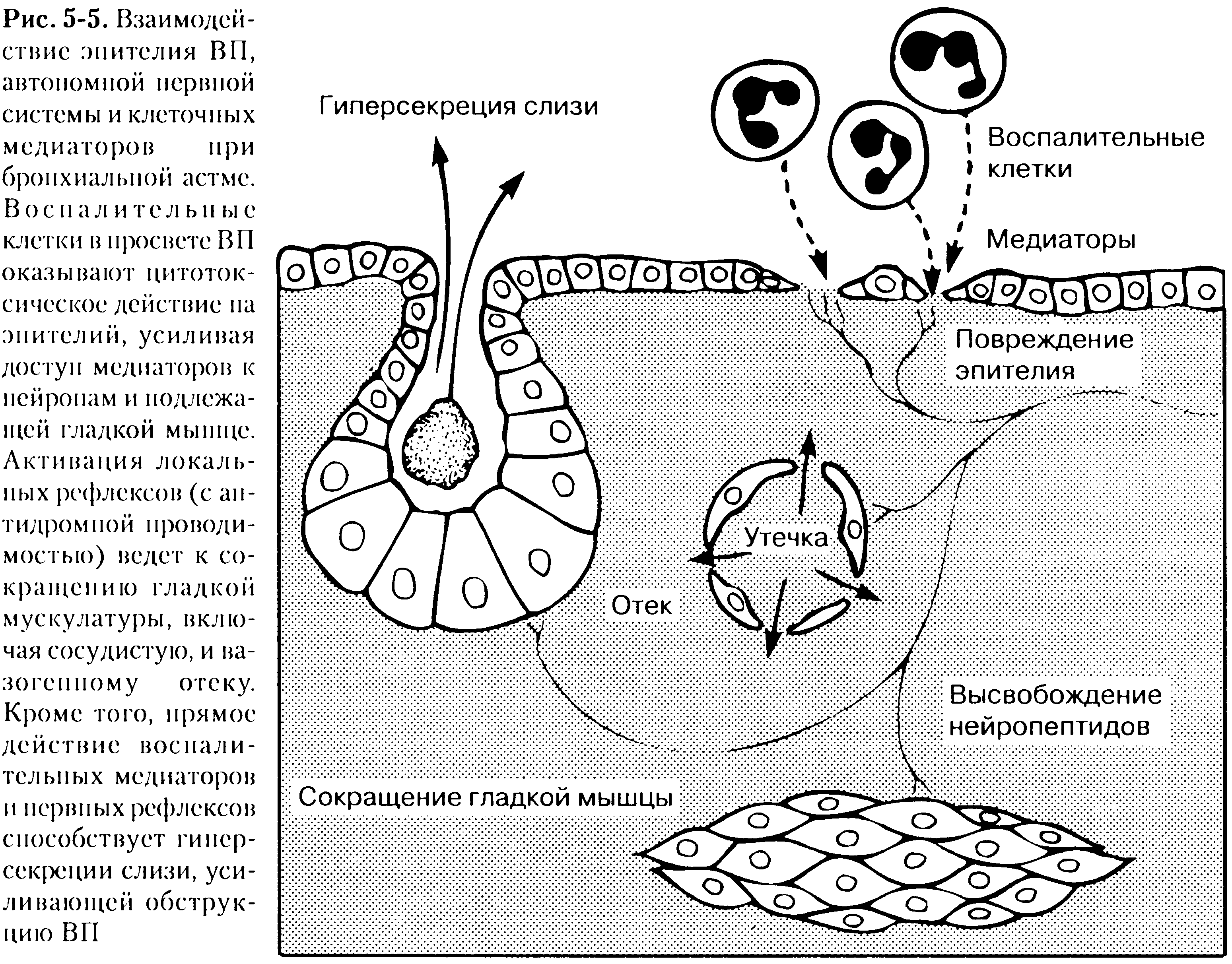

Роль эпителия воздухоносных путей

Цитотоксические воздействия медиаторов на эпителий еще более усугубляют патологическую картину БА. Потеря барьерной функции эпителия и снижение продукции эпителиального фактора расслабления — вещества, которое способствует расслаблению ГМ ВП, — может усилить гиперреактивность ВП. Взаимодействие медиаторов, эпителия, гладкой мускулатуры и локальных нервных рефлексов схематически представлено па рис. 5-5.

"Винегрет" из медиаторов

"Винегрет" из медиаторов, возникающий в результате взаимодействия лимфоцитов и эффекторных клеток, включает огромное количество биологически активных молекул. Некоторые важные медиаторы идентифицированы (например, лейкотриен D4, LTD4) и определены как возможные мишени для терапевтического вмешательства (например, создание конкурирующих антагонистов или ингибиторов их продукции). К сожалению, в патогенезе БА нет единого доминирующего медиатора, поэтому основой лечения воспаления ВП по-прежнему остается использование кортикостероидов. Хотя кортикостероиды являются очень эффективными противовоспалительными средствами, они оказывают ряд нежелательных побочных эффектов. С течением времени все более расширяются представления о специфических адгезивных факторах, ответственных за перемещение клеток, и о цитокинах, определяющих активацию специфических эффекторных клеток. Это обстоятельство обещает появление нового подхода к использованию противовоспалительных средств.

Сокращение гладкой мускулатуры воздухоносных путей

Как было отмечено, ряд нейрогуморальных субстанций и воспалительных медиаторов оказывают мощное влияние на ГМ ВП, которые формируют общий конечный путь для преобразования эффектов биологически активных молекул в сужение ВП. Чтобы изменить фармакологически биологию этой системы, необходимо исследовать основы внутриклеточной сигнализации, роль мембранных ионных каналов и β-рецепторов в регуляции тонуса ГМ ВП.

Внутриклеточная сигнализация в гладких мышцах воздухоносных путей

Большинство агентов, оказывающих влияние на ГМ ВП, действует через специфические поверхностные рецепторы. Контрактильная субстанция, или агонист (ацетилхолин, гистамин или LTD4), связываясь со специфическим поверхностным рецептором, дает начало каскаду биохимических реакций, которые приводят к усилению сокращения гладкой мышцы. Этот эффект агониста может быть устранен блокированием рецептора антагонистом (например, антихолинергическим или ан-тигистаминным препаратом) или воздействием на последующие клеточные биохимические реакции {функциональный антагонизм).

На рис. 5-6 представлены биохимические процессы, которые следуют за связыванием агониста с рецептором. При связывании активируется мембрансвязанная фосфолипаза С (с помощью гуанозинтрифосфатсвязанного протеина, Gq). Мембранный липид, фосфатидилинозитолдифосфат, расщепляется на инозитолтрифосфат (ИФЗ) и диацилглицерол. ИФЗ является растворимым внутриклеточным "вторичным мессенджером", который высвобождает кальций из внутриклеточных депо (саркоплазматический ретикулум). Увеличение концентрации цитозольного кальция может также произойти вследствие поступления ионов Ca2+ через мембранные кальциевые каналы, что дает начало кальцийзависимым биохимическим реакциям.

В результате активируется киназа легких цепей миозина, и возникают актин-миозиновые перекрестные мостики аналогично тому, как это происходит в скелетной мышце. Таким образом, факторы, модулирующие мобилизацию кальция в ответ на стимуляцию контрактильными агонистами, изменяют и сократительную силу ГМ ВП. Кроме того, они представляют собой "мишень" для создания функциональных антагонистов различных сократительных субстанций.