- •Часть 2. Систематика и диагностика основных типов почв

- •Тема 8. Морфологические признаки почв

- •Форма и контрастность переходов между горизонтами.

- •Гранулометрический состав.

- •Влажность почвы.

- •Влажность почвы и ее отдельных горизонтов.

- •Новообразования.

- •Тема 9. Классификация почв.

- •Классификация подзолистых почв.

- •Тема 10. Каштановые почвы, солонцы, солончаки, солоди

- •Каштановые почвы.

- •Солонцы (Сн)

- •Черноземные почвы, лугово-черноземные, аллювиальные, торфяные болотные почвы

- •Аллювиальные почвы

- •Аллювиальные болотные почвы

- •Торфяные болотные почвы

Солонцы (Сн)

К

солонцам относятся почвы, содержащие

в поглощенном состоянии повышенное

количество обменного натрия в иллювиальном

горизонте (более15% от ЕКО) или повышенное

содержание обменного магния (более 40%

от ЕКО) при содержании обменного натрия

менее 15%. Типы солонцов выделяют в

соответствии с характером увлажнения,

подтипы - по зональному принципу, роды

- по химизму, глубине и степени засоления.

К

солонцам относятся почвы, содержащие

в поглощенном состоянии повышенное

количество обменного натрия в иллювиальном

горизонте (более15% от ЕКО) или повышенное

содержание обменного магния (более 40%

от ЕКО) при содержании обменного натрия

менее 15%. Типы солонцов выделяют в

соответствии с характером увлажнения,

подтипы - по зональному принципу, роды

- по химизму, глубине и степени засоления.

Генезис: Основное условие для развития солонцового процесса - накопление большого количества натриевых солей в почвенном растворе. Они могут накапливаться в результате рассоления солончаков (К. К. Гедройц) и биогенным путем, при минерализации органических остатков степной и полупустынной растительности — полыней, солянок, и др. (В. Р. Вильямс). Натрий затем вытесняет из почвенного поглощающего комплекса катионы Са, Мg. Почва теряет агрегатное состояние. Коллоиды из осадка — геля переходят в золь (процесс пептизации) и приобретают подвижность, вымываясь из верхних горизонтов почвы. При высоком содержании натрия в условиях сильнощелочной реакции увеличивается растворимость всех органических и минеральных соединений, они также вымываются на глубину увлажнения почвы. На этой глубине под действием солей электролитов вымываемые коллоиды коагулируют, превращаются в гели, их накопление приводит к образованию иллювиально-солонцового горизонта. Неблагоприятные, отрицательные свойства солонцов сосредоточены в солонцовом горизонте В.

Тип: солонцы автоморфные

Формируются в условиях непромывного водного режима при отсутствии влияния грунтовых вод.

Подтип: солонцы черноземные

Род: солончаковые

Горизонт А - гумусовый (надсолонцовый), иногда может разделяться на А1 (гумусовый) и А2 (белесый осолоделый), окраска темно-серая, структура пластинчато-комковатая; В1 - иллювиально-гумусовый (солонцовый), темно-бурый, интенсивно прогумусированный, столбчатая, призматическая или ореховатая структура, очень плотный, мощность А+ В1 - 30-40 см; горизонт В2(к, г, с) - подсолонцовый, крупноореховатый или призмовидно - комковатый, потечно-прогумусированный по граням структурных отдельностей, может содержать карбонаты, водорастворимые соли и гипс; С (к, г, с) - засоленная почвообразуюшая порода.

Тип: солонцы полугидроморфные

Формируются при дополнительном грунтовом или смешанном увлажнении. Водный режим пульсирующий: кратковременно неглубоко-промывной с последующим длительным выпотным периодом. Солонцовый процесс в полугидроморфных условиях выражен наиболее ярко. Солонцовый профиль четко дифференцирован на генетические горизонты как по морфологическим признакам(сходным с признаками автоморфных солонцов), так и по аналитическим показателям; основное отличие от автоморфных солонцов состоит в наличии водоносного грунтового горизонта. Подтипы выделяются по принадлежности к основным почвенно-географическим зонам: солонцы лугово-черноземные, солонцы лугово-каштановые, солонцы лугово-полупустынные и солонцы полугидроморфные мерзлотные.

Подтип: солонцы каштановые

Почвы этого подтипа близки по морфологическим признакам и основным свойствам к солонцам черноземным, однако в этих почвах заметно ослаблен дерновый процесс. Содержание гумуса 2-4%, общая мощность А+ В1 -20-30 см. Резкая дифференциация профиля по илу, скопления солей в виде выцветов и жилок с глубины 35-50 см.

Тип: солонцы гидроморфные

Формируются в условиях повышенного (обычно смешанного)увлажнения с близким (1-3 м) залеганием грунтовых вод. Верхняя часть морфологического профиля имеет обычное "солонцовое"строение с заметной дифференциацией надсолонцового и подсолонцового горизонтов; в нижней части профиля наблюдаются признаки оглеения в виде сизых, ржавых примазок, черно серых гумусированных прожилок и затеков. В этом типе выделяют четыре подтипа: черноземно-луговые, каштаново-луговые, лугово-болотные и луговые мерзлотные.

Подтип: солонцы полупустынные

Отличаются слабой выраженностью биогенно-аккумулятивного и элювиально-иллювиального солонцового процессов.

Солончаки (Ск)

Солончаки - это почвы, очень сильно засоленные с поверхности и по всему профилю. Выделяют два типа солончаков: солончаки автоморфные и солончаки гидроморфные.

Генезис: Солончаком называют почву, в верхнем горизонте которой в почвенном растворе накапливается свыше 0,6% легко растворимых в воде солей. Главной причиной образования солончака является высокое испарение воды с поверхности почвы. В этих условиях формируется выпотной тип водного режима, при котором водный баланс характеризуется большим неравенством прихода и расхода воды. В тех случаях, когда грунтовые воды располагаются близко к поверхности, расход воды на испарение компенсируется за счет притока грунтовых вод.

Тип: солончаки автоморфные

Приурочены к выходам на поверхность древних засоленных пород, обычно засоленных глин (солончаки литогенные) или представляют собой солончаки, сохранившиеся от предшествовавшего гидроморфного почвообразования (древнегидроморфные). Грунтовые воды залегают глубже 10 м и не имеют связи с поверхностью почвы. Соли образуют на поверхности выцветы, корочки и рыхлые горизонты из скоагулированных частиц почвы и кристаллов солей, сверху прикрытые вспученной, морщинистой, землистой, пропитанной солями коркой (0,5-1,0 см). В древнегидроморфных солончаках может быть остаточный гумусовый горизонт.

Выделяют два подтипа: солончаки автоморфные типичные с максимумом солей на поверхности почвы и солончаки автоморфные отакыренные, представляющие собой начальную стадию рассоления типичного автоморфного солончака. Поверхность отакыренных солончаков выровненная, над пухлым солевым горизонтом образуется очень маломощная (до 2 см) хрупкая, относительно рассоленная корочка, разбитая на мелкие полигоны. Остальная часть профиля солончаковая.

Тип: солончаки гидроморфные

Развиваются в условиях близкого (0,5-3,0 м) залегания минерализованных почвенно-грунтовых вод.

Подтип: солончаки типичные

Растительность либо отсутствует, либо крайне изрежена. Профиль слабо дифференцирован на горизонты. Гумусовый горизонт слаборазличим, содержание гумуса редко превышает 1%. В верхнем горизонте – обильные скопления солей. На разной глубине сизоватые и охристые пятна, а с 1-2 м более выраженные признаки оглеения.

Подтип: солончаки луговые

Образуются в результате засоления луговых почв и сохраняют их остаточные признаки: содержание гумуса от 1-2 до 10% в зависимости от зоны, с 40-70 см заметны признаки оглеения, с глубиной усиливающиеся.

Тип:

солоди (Сд)

Тип:

солоди (Сд)

Генезис: Формируются на слабодренированных равнинах, западинах, бессточных впадинах. Встречаются в области распространения вечной мерзлоты, на террасах рек Лены, Вилюя. Распространены довольно широко на лесостепных равнинах Западной Сибири, Дальнего Востока (где называются подбелами). Водный режим почти промывной. Почвенные растворы значительно опреснены за счет атмосферных осадков. Растительность луговая, часто встречаются и лесные сообщества – березовые, осиновые колки.

Подтип: солоди лугово-степные (дерново-глееватые)

Развиваются в небольших понижениях рельефа на степных недренированных равнинах с повышенным поверхностным увлажнением и относительно глубокими (6-7 м) грунтовыми водами. Профиль характеризуется слабым развитием дернового процесса: под малогумусной дерниной залегает осолоделый горизонт, оглеение в конце первого метра слабое и непостоянное, ниже - устойчивое. Вскипание и выцветы карбонатов на глубине около 1 м.

Подтип: солоди луговые (дерново-глеевые)

Род: обычные

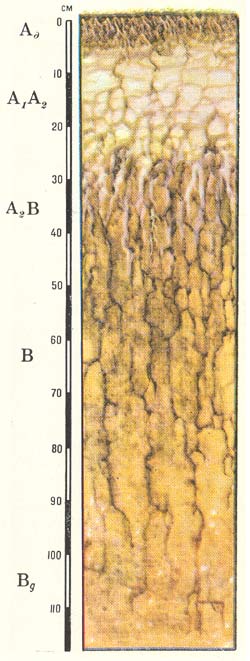

Развиваются в крупных степных понижениях с большим водосбором или в незаболоченных лесисто-травяных западинах, грунтовые воды относительно неглубоко (1,5-3,0 м). Горизонт А1 -гумусовый, мощностью 10-15 см; А2- осолоделый, слоеватый элювиальный горизонт (10-15 см); А2Вg переходный к иллювиальному, часто оглеен; Вg (к, г, с) - иллювиальный, оглеенный, ореховато-призмовидной структуры, может подразделяться на отдельные подгоризонты с выделением карбонатов, гипса и водорастворимых солей; Сg (к, г, с) – почваобразующая оглеенная порода.

Подтип: солоди лугово-болотные

Формируются в глубоких понижениях с длительным (более одного месяца) застаиванием поверхностных вод. Грунтовые воды залегают на глубине 1-2 м. Оглеение по всему профилю, верхний горизонт может быть оторфованным.

Кроме обычных в подтипах солодей выделяют роды: бескарбонатные, солончаковатые.