- •Часть 2. Систематика и диагностика основных типов почв

- •Тема 8. Морфологические признаки почв

- •Форма и контрастность переходов между горизонтами.

- •Гранулометрический состав.

- •Влажность почвы.

- •Влажность почвы и ее отдельных горизонтов.

- •Новообразования.

- •Тема 9. Классификация почв.

- •Классификация подзолистых почв.

- •Тема 10. Каштановые почвы, солонцы, солончаки, солоди

- •Каштановые почвы.

- •Солонцы (Сн)

- •Черноземные почвы, лугово-черноземные, аллювиальные, торфяные болотные почвы

- •Аллювиальные почвы

- •Аллювиальные болотные почвы

- •Торфяные болотные почвы

Тема 10. Каштановые почвы, солонцы, солончаки, солоди

Каштановые почвы.

Каштановые почвы формируются в зоне каштановых почв сухих степей в условиях равнинного слабоволнистого рельефа с выраженным микрорельефом (западины, бугорки) при глубоком залегании грунтовых вод, при непромывном типе водного режима под типчаково-ковыльной и полынно-типчаково-ковыльной растительностью на лессовидных карбонатных суглинках, реже на лессах, на песчано-суглинистых отложениях.

Генезис: Происхождение каштановых почв связано с засушливостью климата и ксерофильным характером растительности, активной минерализацией растительных остатков и гумуса, ослаблением гумусонакопления по сравнению с черноземами. Аридность обусловливает слабую выщелоченность профиля от карбонатов, гипса и легкорастворимых солей. В этом заключаются главнейшие особенности процесса почвообразования в этой зоне.

В.А. Ковдой была высказана точка зрения о палеогидроморфном прошлом каштановых почв, формирующихся на пониженных равнинах сухих степей.

Главные процессы, формирующие каштановые почвы – дерновый, миграция и аккумуляция карбонатов. Особенности природных условий зоны (более изреженный растительный покров и меньшее поступление в почву растительных остатков, менее благоприятные условия их гумификации) определяют ослабленное развитие здесь дернового процесса по сравнению с черноземной зоной. Степень выраженности этого процесса (содержание гумуса, мощность гумусовых горизонтов, оструктуренность) тесно связана с условиями увлажнения в связи с зональными и провинциальными особенностями климата. Именно поэтому наиболее гумусированы темно-каштановые почвы, формирующиеся в более благоприятных условиях увлажнения. По мере перехода от темно-каштановых почв к светло-каштановым общий запас органического вещества уменьшается, заметно увеличивается отношение корневой массы к надземной, что объясняется преобладанием в составе травостоя полыней. При разложении растительных остатков полынных группировок наряду с кремнием, магнием и полуторными оксидами образуется большое количество щелочных металлов. Последние являются причиной развития солонцеватости.

Подтип: темно-каштановые почвы (К3)

Род: обычные

Горизонт А- гумусовый, окраска буровато- или коричневато-темно-серая, структура порошисто-мелкозернистая, АВ- переходный гумусовый, окраска более бурая, прогумусирован не вполне равномерно, уплотнен, структура призмовидно-комковатая, горизонт В прогумусирован неравномерно, потеками или пятнами, в горизонте Вк - скопление карбонатов (в виде пятен, белоглазки), вскипание на глубине 35-40 см, суммарная мощность горизонтов А +АВ 40-45 см, в почвообразующей породе на глубине 150-200 см залегают гипс и водорастворимые соли. Распространены в северной подзоне сухих степей.

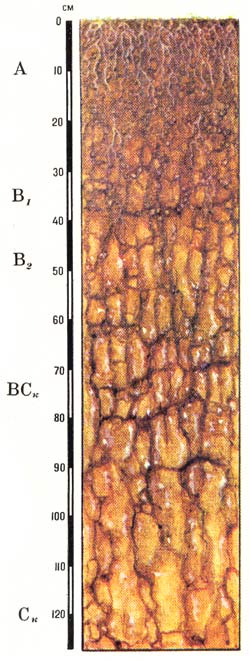

Подтип: каштановые почвы (К2)

Род: обычные

Горизонт А - гумусовый, окраска буровато- или коричневато-серая, структура пороховато-комковатая, АВ- переходный гумусовый, окраска более бурая, крупнокомковатый, прогумусированность неравномерная, в горизонте В - призмовидно-крупнокомковатая структура, вскипание на глубине 30-35 см, скопление карбонатов в виде пятен и белоглазки в горизонте Вк на глубине 50-80 см, горизонты ВСК и СК сильно уплотнены при высыхании, глубина залегания гипса и водорастворимых солей 100-150 см.

Подтип: светло-каштановые почвы (К1)

Род: обычные

Горизонт А - светло-каштановый, бесструктурно-слоеватый, малой мощности (около 15 см); горизонт АВ бурый, комковатый, уплотненный, вскипание на глубине 20-25 см, карбонатные горизонты Вк, ВСк и Ск имеют скопления карбонатов в виде белоглазки, очень плотные, гипс и водорастворимые соли на глубине 80-120 см.

Кроме

обычных в подтипах каштановых почв

выделяют следующие роды:

Кроме

обычных в подтипах каштановых почв

выделяют следующие роды:

- солонцеватые содержат в ППК от 3 до 15% от ЕКО обменного натрия. Имеют уплотненный горизонт АВ с комковато-призматической или глыбистой структурой. По содержанию натрия (% от ЕКО) делятся на виды: слабосолонцеватые-3-5%, среднесолонцеватые5-10% исильносолонцеватые-10-15%;

- солончаковатые - содержат в профиле водорастворимые соли;

- глубоковскипающие;

- карбонатные;

- слитые;

- неполноразвитые.

Признаки выделения родов каштановых почв аналогичны признакам, принятым для черноземов.

Разделение каштановых почв на виды осуществляется с учетом мощности гумусовых горизонтов (А + АВ): мощные(> 50 см), среднемощные(30-50 см), маломощные(20-30 см) и очень маломощные(<20 см).