- •Основы менеджмента

- •1. Необходимость и сущность управления совместной деятельностью

- •2. О предмете науки управления и методах его познания

- •3. Основные законы и закономерности управления

- •Контрольные вопросы

- •Глава II. Возникновение и развитие менеджмента

- •1. Предыстория возникновения менеджмента

- •2. Причины возникновения и сущность менеджмента

- •3. Основные направления развития менеджмента

- •4. Современная система взглядов на менеджмент

- •5. Основы теории и практики традиционного и современного менеджмента

- •Контрольные вопросы

- •Глава III. Управленческий труд и менеджеры

- •1. Особенности управленческого труда

- •2. Классификация управленческого персонала

- •3. Организация рабочего места в аппарате управления

- •Контрольные вопросы

- •Глава IV. Цели и функции менеджмента

- •1. Понятие цели организации

- •2. Формирование и классификация целей организации

- •3. Механизм выработки системы целей организации

- •4. Функции менеджмента

- •Контрольные вопросы

- •Глава V. Принципы и методы менеджмента

- •1. Понятие и эволюция принципов управления

- •2. Методологический подход к выработке принципов управления фирмой

- •3. Методы менеджмента

- •4. Метод моделирования производственных систем

- •Контрольные вопросы

- •Глава VI. Механизм внутрифирмового управления

- •1. Концептуальный подход к системе управления предприятием

- •2. Экономическая структура внутрифирмового механизма

- •3. Эффективность системы управления предприятием и ее показатели

- •Контрольные вопросы

- •Глава VII. Стратегия развития фирмы

- •1. Теоретические предпосылки выработки стратегии разития

- •2. Иррациональные факторы развития

- •3. Основные элементы стратегии развития фирмы и определяющие ее факторы

- •4. Виды разрабатываемых стратегий

- •5. Стратегическое управление и выработка стратегии

- •6. Стратегии развития различных фирм в условиях изменяющейся рыночной среды

- •Контрольные вопросы

- •Глава VIII. Руководство — форма управления организацией

- •1. Содержание работы руководителя по управлению организацией

- •2. Власть и способы ее реализации

- •3. Стили хозяйственного руководства

- •Контрольные вопросы

- •Глава IX. Управление персоналом

- •1. Предпосылки эффективного управления персоналом фирмы

- •2. Методика планирования численности и состава работников фирмы

- •3. Механизм формирования рабочих групп

- •Контрольные вопросы

- •Глава X. Деловая карьера в менеджменте

- •1. Понятие и этапы деловой карьеры

- •2. Навыки, необходимые менеджеру

- •3. Квалификационные требования к личности менеджера

- •Контрольные вопросы

- •Глава XI. Формирование личности менеджера

- •1. Определение пригодности к управленческой деятельности

- •2. Управленческие идеи и их реализация в хозяйственной практике

- •3. Время руководителя и основные принципы его рационального использования

- •4. Деловые переговоры как средство разрешения возникающих проблем

- •Контрольные вопросы

- •Глава XII. Самоменеджмент

- •1. Что такое самоменеджмент?

- •2. Самоуправление и самосовершенствование менеджера

- •3. Деловая критика в менеджменте

- •Контрольные вопросы

- •Глава XIII. Подготовка и принятие управленческого решения

- •1. Выявление проблем как обоснование подготовки решения

- •2. Причинно-следственный анализ в управленческой деятельности

- •3. Принципы и этапы процесса принятия решения

- •4. Анализ плана управленческой работы и его роль в деятельности менеджера

- •5. Обзор ситуации как метод оценки возникающих задач

- •6. Механизм выработки и методы принятия управленческих решений

- •Контрольные вопросы

- •Глава XIV. Организационные структуры управления

- •1. Организационная структура управления, этапы ее формирования

- •2. Основные типы организационных структур управления

- •3. Обоснование решения о создании и реорганизации структурных подразделений предприятия

- •4. Структурирование полномочий и ответственности

- •5. Динамизм организационной рыночной структуры

- •Контрольные вопросы

- •Глава XV. Организационно-производственные системы и их информационное обеспечение

- •1. "Неопределенность" существования организационных систем и сферы управленческого влияния

- •2. Содержание организационно-производственной системы

- •3. Информационное обеспечение управленческой деятельности

- •Контрольные вопросы

- •Глава XVI. Менеджмент инновационной деятельности

- •1. Сущность и причины инновационной деятельности предприятия

- •2. Стадии подготовки и осуществления нововведения

- •3. Выбор инвестиционного проекта

- •Контрольные вопросы

- •Глава XVII. Анализ использования личного времени

- •1. Общие подходы

- •2. Методика анализа использования личного времени

- •Глава XVIII. Методика изучения фирмы

- •1. Сведения о фирме

- •2. Источники сведений о фирме

- •Глава XIX. Деловые игры

- •1. Выбор оптимальной стратегии перестройки завода

- •2. Алгоритм решения управленческих проблем

- •3. Анализ организационной структуры управления заводом

- •4. Вступление в должность начальника цеха

- •5. Выбор оптимального решения

- •Глава XX. Тесты

- •1. Выйдет ли из вас хороший менеджер?

- •2. Как вы контролируете себя в общении?

- •3. Наблюдательны ли вы?

- •4. Способны ли вы влиять на других?

- •5. Выявление ориентации руководителя на людей и на задачу

- •6. Оцените свои способности быть руководителем

2. Классификация управленческого персонала

Существующее разделение управленческого труда в организации служит основой классификации ее управленческого персонала. (Международная организация труда рассматривает управленческий персонал как часть категории работников, в которую, кроме менеджеров, входят и другие специалисты-профессионалы. Основой для этого считается тесная связь в работе менеджеров и специалистов. Они зависят друг от друга и совместно обеспечивают запланированное развитие организации).

Наибольшее распространение получил подход, согласно которому управленческий персонал в зависимости от функциональной роли в процессе управления подразделяют на руководителей, специалистов, служащих (технических исполнителей).

Центральное место в управлении организацией занимает руководитель, возглавляющий определенный коллектив, наделенный необходимыми полномочиями принятия решений по конкретным видам деятельности организации (предприятия) и несущий всю полноту ответственности за результаты работы возглавляемого им коллектива. Следует отметить, что принципиальных различий в труде руководителя, менеджера, администратора и начальника нет. Менеджер — это руководитель, или управляющий, занимающий постоянную должность на контрактной основе и наделенный полномочиями в области принятия решений по конкретным видам деятельности фирмы. Термин "менеджер" употребляется применительно: к организатору конкретных видов работ в рамках отдельных подразделений или программ; к руководителю по отношению к подчиненным; к администратору любого уровня, организующего работу на основе современных методов.

Специалисты — это работники, выполняющие определенные функции управления. Они анализируют собранную информацию и готовят варианты решений для руководителей соответствующего уровня.

К специалистам относятся экономисты, бухгалтеры, финансисты, аналитики, юристы и др. Главная особенность их деятельности состоит в том, что они работают в условиях жестких ограничений: приказов и распоряжений руководителей, технико-технологических нормативов и организационных регламентов деятельности, четких квалификационных требований относительно специальных знаний. В их деятельности преобладают логические операции.

Служащие (технические исполнители) — работники, обслуживающие деятельность специалистов и руководителей, призваны выполнять информационно-технические операции, освобождая руководителей и специалистов от этой трудоемкой работы. Это секретари, машинистки, младшие техники и др. Специфика их деятельности состоит в выполнении стандартных процедур и операций, которые преимущественно поддаются нормированию. В труде технических работников доминируют логические и технические операции.

Примерные затраты рабочего времени на выполнение различных видов управленческого труда приведены в табл. 4.

В целом же все категории управленческих работников вносят свой вклад в разработку и реализацию управленческих решений, воздействующих на деятельность как отдельных работников, так и их коллективы. Кроме того, в теории и практике управления различают линейных и функциональных менеджеров. К линейным менеджерам относятся лица, действующие на основе единоначалия, ответственные за состояние и развитие организации или ее подразделений (директора, начальники цехов, мастера, бригадиры). К функциональным менеджерам относят работников, ответственных за определенную сферу управления и возглавляющих функциональные подразделения, например, управляющий маркетингом, главный экономист, начальник отдела кадров и др.

Таблица 4 Примерные затраты рабочего времени на выполнение различных видов управленческого труда

Вид операции, процедуры

|

Затраты рабочего времени к общим затратам, %

|

||

руководителей

|

специалистов

|

служащих

|

|

Информационные

|

30

|

60

|

80

|

Подготовка и принятие управленческих решений

|

30

|

25

|

20

|

Организаторская работа

|

40

|

15

|

—

|

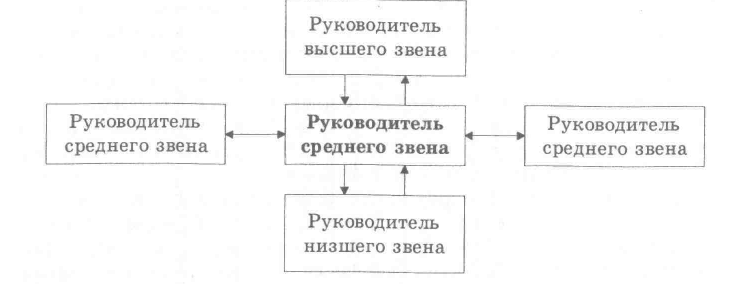

По месту в системе управления организацией выделяют руководителей трех уровней: высшего, низшего и среднего.

Управляющие высшего звена — это представители высшего уровня управления, которые обладают наибольшей властью и несут ответственность за деятельность всей компании. Это директора (президенты) организаций, их заместители (вице-президенты). Они определяют общие направления функционирования и развития организации в целом или ее крупных составляющих, принимают ключевые решения относительно текущих дел и будущего организации, разрабатывают долгосрочные планы, формируют политику и представляют компанию за ее пределами. Только они обладают полномочиями для приобретения другой компании, запуска новой производственной линии, найма дополнительных работников и т. п. В общем от руководителей высшего звена зависят цели фирмы и способы их достижения. Их деятельность характеризуется масштабностью, сложностью, приоритетностью стратегической и перспективной направленности, наибольшей связью с внешней средой, разнообразием принимаемых решений, напряженным темпом. Хотя управляющие высшего звена в одинаковых корпорациях могут именоваться по-разному (первый вице-президент, исполнительный директор, председатель

Схема 5. Основные функции деятельности руководителя высшего звена организации

Схема 6. Руководитель среднего звена в системе управления организацией

ют за выполнение производственных заданий, за непосредственное использование выделенных ресурсов, контролируют работу исполнителей и претворяют в жизнь планы, разработанные на более высоких уровнях управления. Этот уровень объединяет следующие должности: цеховой мастер, мастер участка, руководитель группы и заведующие подразделениями конторского типа. Работа их связана с решением преимущественно оперативных, тактических задач и характеризуется разнообразием выполняемых действий, частыми переходами от одной задачи к другой, постоянным общением с непосредственными производителями (работниками) (см. схему 7).

Руководитель низшего звена: проводит в жизнь политику высшего руководства организации, исполняет приказы, распоряжения высшего и среднего руководства; представляет интересы непосредственных работников перед вышестоящими руководителями, вносит предложения по улучшению деятельности возглавляемого коллектива, условий труда подчиненных (предложения могут касаться и деятельности организации в целом) управляет непосредственн работниками.