- •Южный федеральный университет

- •А.В. Лысенко, е.В. Моргуль, н.Н.Харченко

- •ФизиологиЯ человека: курс лекций

- •Учебное пособие

- •Ростов-на-Дону

- •Лекция №1 Общие закономерности физиологии и ее основные понятия

- •Предмет физиологии и ее значение для физической культуры и спорта

- •1.2. Методы физиологических исследований

- •1.3. Организм как открытая система

- •1.3.1. Свойства клетки

- •1.4. Нервная и гуморальная регуляция функций

- •1 .5. Гомеостаз

- •Лекция № 2 Характеристика основных типов тканей

- •2.1.Характеристика эпителиальной ткани

- •2.2 Мышечная ткань

- •2.2.1. Типы мышечной ткани

- •2.3. Нервная ткань

- •2.4. Соединительные ткани

- •2.4.8. Костная ткань

- •Лекция № 3 Физиология нервной ткани

- •3.1. Функции нейронов и их типы

- •3.2. Возбуждающие и тормозящие синапсы

- •3.3. Возникновение импульсного ответа нейрона

- •3.4. Проведение возбуждения

- •3.5. Проведение возбуждения через нервные центры

- •3.6. Суммация возбуждения

- •3.7. Трансформация и усвоение ритма, следовые процессы

- •3.8. Координация деятельности цнс

- •3.8.1. Пресинаптическое и постсинаптическое торможение

- •3.8.2. Иррадиация и доминанта

- •Лекция 4 Центральная нервная система

- •4.1. Составные части нервной системы

- •4.2. Спинной мозг

- •4. 3. Головной мозг

- •4.3.1. Большой мозг, структура и функции коры больших полушарий

- •4.3.2. Электроэнцефалограмма.

- •4.3.3. Базальные ядра

- •4.3.4. Функции промежуточного мозга (таламус, гипоталамус)

- •4.3.5. Средний мозг

- •4.3.6. Продолговатый мозг, мозжечок и варолиев мост

- •Лекция №5 Вегетативная нервная система, внд

- •5.1. Функциональная организация вегетативной нс

- •5.2. Симпатическая нервная система

- •5.3. Парасимпатическая нервная система

- •5.4. Понятие о внд

- •5.5.Условные и безусловные рефлексы

- •5.6. Образование условных рефлексов

- •5.7. Типы внд

- •Лекция №6 Сенсорные системы

- •6.1.Общий план организации и функции сенсорных систем

- •6.2 Классификация и механизмы возбуждения рецепторов

- •Свойства рецепторов

- •6.4. Кодирование информации

- •6.5.Фоторецепция и функциональные характеристики зрения

- •6.6.Слуховая сенсорная система

- •Вестибулярная сенсорная система

- •6.8 Двигательная сенсорная система

- •Кожная сенсорная система

- •6.10 Обонятельная и вкусовая сенсорные системы

- •7.2. Гормоны, их функции и свойства

- •Время действия.

- •Функции гипофиза и гипоталамуса

- •7.3.2. Гипофиз.

- •7.4. Щитовидная и паращитовидные железы

- •7.5. Тимус и эпифиз

- •7.6. Надпочечники

- •7.7. Поджелудочная железа

- •7.8. Половые железы

- •Лекция № 8 Физиология кровообращения

- •Сердце и его физиологические свойства

- •8.2. Кровоснабжение и иннервация сердца

- •8.3. Свойства сердечной мышцы.

- •8.4. Методы исследования работы сердца

- •8.5. Кровообращение.

- •8.6. Регуляция сердечно-сосудистой системы.

- •Лекция 9 Физиология крови

- •9.1. Состав крови, характеристика эритроцитов

- •9.2. Группы крови.

- •Реципиенты:

- •9.3. Характеристика лейкоцитов, иммунитет

- •9.4. Характеристика тромбоцитов, свертывание крови

- •Реакция плазмы крови, буферные системы крови

- •9.6. Функции крови.

- •9.7. Кровяное давление

- •Нормальная величина кровяного давления

- •9.8. Кроветворение

- •Лекция 10 Физиология пищеварения

- •10.1. Сущность процессов, происходящих в желудочно-кишечном тракте

- •10.2. Пищеварение в полости рта

- •10.3. Пищеварение в желудке

- •Пищеварение в 12-перстной кишке, роль поджелудочной железы и печени

- •10.5. Пищеварение в тонком кишечнике

- •10.6. Всасывание

- •10.7. Функции толстой кишки.

- •10.8. Непищеварительные функции печени

- •Лекция №11 Физиология питания

- •11.1. Некоторые показатели рационального питания

- •Античные и классические теории питания

- •11.3. Теория адекватного питания по а.М. Уголеву

- •11.4. Вегетарианство как одно из представлений о рациональном питании

- •11.5. Классификация пищевых веществ

- •11.6. Роль белков в организме

- •11.7. Роль углеводов в организме

- •11.8. Значение жиров в питании

- •11.9. Значение воды для организма

- •11.10. Роль минеральных компонентов в питании

- •11.11. Значение витаминов для организма

- •Лекция № 12 Обмен веществ и энергии

- •Общие определения

- •Обмен энергии

- •12.3. Обмен углеводов

- •12.4. Жировой обмен

- •12.5. Белковый обмен

- •12.6. Обмен воды и минеральных солей

- •12.7. Регуляция обмена веществ и энергии

- •Температура тела человека и изотермия

- •12.9. Механизмы теплообразования

- •12.10. Механизмы теплоотдачи

- •12.11. Регуляция теплообмена

- •Лекция № 13 Выделение. Физиология почки.

- •13.1. Почки: их структура и функции

- •13.2. Мочеобразование

- •13.3. Регуляция образования мочи

- •13.4. Мочевыведение и мочеиспускание

- •13.5. Потоотделение

- •Лекция № 14 Физиология дыхания

- •14.1. Характеристика внешнего дыхания

- •14.2. Перенос кислорода к тканям и со2 от них

- •14.3. Газообмен между тканями и кровью (внутреннее или тканевое дыхание)

- •14.4. Регуляция дыхания

- •14.5. Потребность организма в кислороде

- •Лекция № 15 Физиология двигательного аппарата.

- •15.1. Функциональная организация скелетных мышц

- •Механизм сокращения и расслабления мышечного волокна

- •15.3. Одиночное и тетаническое сокращение. Электромиограмма.

- •Морфофункциональные основы мышечной силы

- •15.5. Режимы работы мышцы

- •Лекция № 16 Физиология двигательной деятельности человека

- •16.1. Энергетика мышечного сокращения

- •16.2. Общая схема управления движениями

- •16.3. Три основных функциональных блока мозга

- •16.4. Роль нервной системы в регуляции позно-тонических реакций

- •Бледное ядро угнетает тонус мышц, а полосатое тело – снижает его угнетающее действие.

- •16.5. Рефлексы поддержания позы

- •16.6. Роль нс в регуляции движений

- •16.7. Изменения в системе крови при работе

- •16.8. Изменения деятельности дыхательной системы при работе

- •16.9. Изменение сердечно-сосудистой деятельности при работе

- •Лекция № 17 Утомление и работоспособность

- •17.1. Факторы, влияющие на работоспособность

- •17.2. Причины и разновидности утомления

- •Умственное и физическое утомление

- •17.3. Изменение работоспособности в течение дня.

- •Лекция № 18 Адаптация к физическим нагрузкам

- •18.1. Приспособительные изменения в здоровом организме

- •18.2. Адаптация в спорте

- •Литература

- •18.3. Цена адаптации

- •18.4. Срочная и долговременная адаптация

- •Литература

13.4. Мочевыведение и мочеиспускание

На начальном этапе заполнения мочевого пузыря натяжение его стенок не меняется, а когда объем мочи в нем достигает 250-300 мл, растяжение гладких мышечных волокон его стенок резко возрастает, растет и давление жидкости на рецепторы. Импульсы от рецепторов идут в крестцовый отдел спинного мозга, где находится рефлекторный центр мочеиспускания. Этот центр находится под контролем коры головного мозга, среднего мозга и гипоталамуса. Первые позывы у взрослых наступают при объеме 150 мл. Если объем мочевого пузыря превышает 300 мл, то наступает неконтролируемое непроизвольное мочеиспускание. У детей до 1 года контроль со стороны спинного мозга преобладает и наступает рефлекторный акт мочеиспускания непроизвольный.

13.5. Потоотделение

Функции потоотделения:

освобождение от конечных продуктов обмена

выведение воды и солей и поддержание постоянства осмотического давления

нормализация температуры тела вследствие теплоотдачи при испарении пота с поверхности кожи

Пот содержит 98-99% воды, минеральные соли натрия, калия, сульфаты и фосфаты, органические вещества (мочевина, мочевая кислота, креатинин, гиппуровая кислота). В сутки в состоянии покоя и комфорта выделяется 500-600 мл пота.

Различают 2 вида потоотделения:

Термическое – происходит на всей поверхности тела. Интенсивность и скорость такого потоотделения зависит от повышения температуры окружающей среды. При 60°С образуется 2,5 л пота в час.

Эмоциональное (холодное) потоотделение наблюдается на ладонях, подошвах, в подмышечных впадинах, лице, реже – на других частях тела. Возникает при психических реакциях (страх, радость, гнев), при умственном напряжении, т.е. при влиянии факторов, не связанных с терморегуляцией.

При физической работе сочетаются оба вида потоотделения, поэтому при спортивной деятельности интенсивность потоотделения зависит от мощности нагрузки и эмоционального фона. Центры, регулирующие образование пота, находятся в спинном мозге и гипоталамусе.

Лекция № 14 Физиология дыхания

14.1. Характеристика внешнего дыхания

Дыхание – совокупность физиологических процессов, обеспечивающих поступление кислорода в организм, использование его тканями для окислительно-восстановитедбных реакций и выведения углекислого газа.

Функция дыхания осуществляется следующими процессами:

внешнее (легочное) дыхание (обмен газов между легкими и атмосферой, легкими и кровью);

перенос кислорода к тканям и СО2 от них (осуществляется сердечно-сосудистой системой);

газообмен между тканями и кровью.

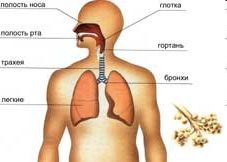

Внешнее дыхание у человека обеспечивается трахеей, бронхами, бронхиолами и альвеолами (Рис. 31), площадь которых около 100м2, а объем воздуха в них 2-3 л. В норме альвеолы не слипаются, так как на их внутренней поверхности находится жидкость, содержащая сурфактанты – вещества, снижающие поверхностное натяжение.

Рис. 31. Схема дыхательной системы (отдельной частью вынесен альвеолярный аппарат).

Газообмен между легкими и окружающей средой идет за счет вдоха и выдоха (при этом используется респираторная система, содержащая нос и рот):

Во время вдоха воздух через носовую или ротовую полости, далее через гортань, трахею и бронхиальное дерево доходит до альвеол, где вступает в тесный контакт с кровью в легочных капиллярах. При вдохе объем легких увеличивается на 250-300 мл, давление в них становится ниже атмосферного и воздух поступает в дыхательные пути. Этот процесс активный, обусловлен сокращением наружных межреберных мышц и опусканием диафрагмы. Стенки наружного носового хода устланы мерцательным эпителием, который задерживает поступающую с воздухом пыль. Внутри носового хода происходит нагревание воздуха и его увлажнение. Дыхание через нос предпочтительно, т.к. при дыхании через рот воздух сразу поступает в глотку и из нее в гортань, не очищаясь и не согреваясь. Дыхание через рот может быть более экономичным при физических нагрузках, поскольку снижается сопротивление воздушному потоку во время вдоха и незначительно улучшается снабжение кислородом.

При выдохе объем грудной полости уменьшается, воздух в легких сжимается, давление в них становится выше атмосферного и воздух выходит наружу. Выдох в покое осуществляется пассивно за счет тяжести грудной клетки и расслабления диафрагмы. Форсированный выдох идет активно за счет сокращения внутренних межреберных мышц и мышц плечевого пояса и брюшного пресса.

Важная роль при вдохе и выдохе принадлежит герметически замкнутой плевральной полости, образованной висцеральным (покрывает легкое) и париетальным (выстилает грудную клетку изнутри) листками плевры и защищенная небольшим количеством жидкости. Давление в плевральной полости ниже атмосферного и оно еще больше снижается при вдохе, способствуя поступлению воздуха в легкие. При попадании воздуха или жидкости в плевральную полость легкие спадаются за счет их эластической тяги и дыхание становится невозможным за счет тяжелых осложнений (пневмогидроторакс).

Общая емкость легких – количество воздуха в легких после максимального вдоха (у взрослого 4-6 л). Общая емкость состоит из 4 компонентов:

Дыхательный объем – количество воздуха проходящего через легкие при спокойном вдохе-выдохе – 300-500 мл.

Резервный объем вдоха (1,5 – 3л) – воздух, который можно вдохнуть после обычного вдоха.

Резервный объем выдоха – (1 – 1,5 л) – воздух, который еще можно выдохнуть после обычного выдоха.

Остаточный объем (1-1,2 л) – воздух, который остается в легких после максимального выдоха и выходит только при пневмотораксе.

Сумма дыхательного объема и резервных объемов вдоха и выдоха равна жизненной емкости легких (ЖЕЛ), которая составляет 3,5 – 5 л, а у спортсменов 6 л и более. ЖЕЛ зависит от возраста, массы, роста, пола, состояния физической тренированности человека и от других факторов.

В покое человек делает 10-18 дыхательных циклов в минуту. Один цикл состоит из вдоха, выдоха и дыхательной паузы. У женщин частота дыхания на 1-2 цикла больше. В ряде случаев, например, у больных детей, этот порядок нарушается, и дыхание осуществляется по схеме: вдох - пауза - выдох. Такое дыхание называется инверсивным.

Нормальная частота дыхания в минуту:

У новорожденного 40

В двадцать месяцев 30

От двух до пяти лет 24

У взрослых 10-20

Легочная вентиляция - объем воздуха, который проходит через легкие за одну минуту. Величина легочной вентиляции определяется умножением величины дыхательного объема на частоту дыхания, поэтому минутный объем дыхания (МОД) равен 6-8 л. МОД является количественным показателем вентиляции легких. Вентиляция легких обеспечивает обновление состава альвеолярного воздуха и ее интенсивность зависит от глубины и частоты дыхания. При физических нагрузках МОД достигает 150-200 л/мин. Из воздуха альвеол кислород переходит в кровь, а в него из крови поступает СО2, поэтому газовый состав альвеол в процессе вентиляции легких меняется.

Таким образом, к внешнему (легочному) дыханию имеют отношение процессы, обеспечивающие:

вентиляцию легких, то есть заполнение альвеол атмосферным продуктом;

интенсивность кровотока через легкие;

равномерность распределения потока воздуха и объема крови между всеми частями легкого;

диффузию газов через альвеолярно-капиллярную мембрану.

При этом переход углекислого газа (СО2) осуществляется быстрее, чем кислорода.

Перечисленные процессы регулируют количество СО2 и О2 в крови, выходящей из легких. При физической нагрузке кровь, поступающая в легкие, характеризуется очень высоким содержанием СО2 и низким - кислорода О2. Большое количество углекислого газа не может выводиться одномоментно, поэтому его концентрация в артериальной крови при нагрузке возрастает. Это стимулирует дыхательный центр головного мозга, что в свою очередь вызывает увеличение частоты и глубины дыхания. Следствием этих изменений является увеличение вентиляции легких (гипервентиляция), которая способствует удалению излишков СО2 и насыщению крови кислородом.

Газообмен между кровью и альвеолами происходит только путем диффузии (пассивный транспорт), движущей силой которой являются градиенты (разности) парциальных давлений кислорода и СО2 по обе стороны альвеолярно-капиллярной мембраны (аэрогематического барьера). Газы диффундируют только в растворенном состоянии, что обеспечивается наличием в воздухоносных путях водяных паров, слизи и сурфактантов.