- •Южный федеральный университет

- •А.В. Лысенко, е.В. Моргуль, н.Н.Харченко

- •ФизиологиЯ человека: курс лекций

- •Учебное пособие

- •Ростов-на-Дону

- •Лекция №1 Общие закономерности физиологии и ее основные понятия

- •Предмет физиологии и ее значение для физической культуры и спорта

- •1.2. Методы физиологических исследований

- •1.3. Организм как открытая система

- •1.3.1. Свойства клетки

- •1.4. Нервная и гуморальная регуляция функций

- •1 .5. Гомеостаз

- •Лекция № 2 Характеристика основных типов тканей

- •2.1.Характеристика эпителиальной ткани

- •2.2 Мышечная ткань

- •2.2.1. Типы мышечной ткани

- •2.3. Нервная ткань

- •2.4. Соединительные ткани

- •2.4.8. Костная ткань

- •Лекция № 3 Физиология нервной ткани

- •3.1. Функции нейронов и их типы

- •3.2. Возбуждающие и тормозящие синапсы

- •3.3. Возникновение импульсного ответа нейрона

- •3.4. Проведение возбуждения

- •3.5. Проведение возбуждения через нервные центры

- •3.6. Суммация возбуждения

- •3.7. Трансформация и усвоение ритма, следовые процессы

- •3.8. Координация деятельности цнс

- •3.8.1. Пресинаптическое и постсинаптическое торможение

- •3.8.2. Иррадиация и доминанта

- •Лекция 4 Центральная нервная система

- •4.1. Составные части нервной системы

- •4.2. Спинной мозг

- •4. 3. Головной мозг

- •4.3.1. Большой мозг, структура и функции коры больших полушарий

- •4.3.2. Электроэнцефалограмма.

- •4.3.3. Базальные ядра

- •4.3.4. Функции промежуточного мозга (таламус, гипоталамус)

- •4.3.5. Средний мозг

- •4.3.6. Продолговатый мозг, мозжечок и варолиев мост

- •Лекция №5 Вегетативная нервная система, внд

- •5.1. Функциональная организация вегетативной нс

- •5.2. Симпатическая нервная система

- •5.3. Парасимпатическая нервная система

- •5.4. Понятие о внд

- •5.5.Условные и безусловные рефлексы

- •5.6. Образование условных рефлексов

- •5.7. Типы внд

- •Лекция №6 Сенсорные системы

- •6.1.Общий план организации и функции сенсорных систем

- •6.2 Классификация и механизмы возбуждения рецепторов

- •Свойства рецепторов

- •6.4. Кодирование информации

- •6.5.Фоторецепция и функциональные характеристики зрения

- •6.6.Слуховая сенсорная система

- •Вестибулярная сенсорная система

- •6.8 Двигательная сенсорная система

- •Кожная сенсорная система

- •6.10 Обонятельная и вкусовая сенсорные системы

- •7.2. Гормоны, их функции и свойства

- •Время действия.

- •Функции гипофиза и гипоталамуса

- •7.3.2. Гипофиз.

- •7.4. Щитовидная и паращитовидные железы

- •7.5. Тимус и эпифиз

- •7.6. Надпочечники

- •7.7. Поджелудочная железа

- •7.8. Половые железы

- •Лекция № 8 Физиология кровообращения

- •Сердце и его физиологические свойства

- •8.2. Кровоснабжение и иннервация сердца

- •8.3. Свойства сердечной мышцы.

- •8.4. Методы исследования работы сердца

- •8.5. Кровообращение.

- •8.6. Регуляция сердечно-сосудистой системы.

- •Лекция 9 Физиология крови

- •9.1. Состав крови, характеристика эритроцитов

- •9.2. Группы крови.

- •Реципиенты:

- •9.3. Характеристика лейкоцитов, иммунитет

- •9.4. Характеристика тромбоцитов, свертывание крови

- •Реакция плазмы крови, буферные системы крови

- •9.6. Функции крови.

- •9.7. Кровяное давление

- •Нормальная величина кровяного давления

- •9.8. Кроветворение

- •Лекция 10 Физиология пищеварения

- •10.1. Сущность процессов, происходящих в желудочно-кишечном тракте

- •10.2. Пищеварение в полости рта

- •10.3. Пищеварение в желудке

- •Пищеварение в 12-перстной кишке, роль поджелудочной железы и печени

- •10.5. Пищеварение в тонком кишечнике

- •10.6. Всасывание

- •10.7. Функции толстой кишки.

- •10.8. Непищеварительные функции печени

- •Лекция №11 Физиология питания

- •11.1. Некоторые показатели рационального питания

- •Античные и классические теории питания

- •11.3. Теория адекватного питания по а.М. Уголеву

- •11.4. Вегетарианство как одно из представлений о рациональном питании

- •11.5. Классификация пищевых веществ

- •11.6. Роль белков в организме

- •11.7. Роль углеводов в организме

- •11.8. Значение жиров в питании

- •11.9. Значение воды для организма

- •11.10. Роль минеральных компонентов в питании

- •11.11. Значение витаминов для организма

- •Лекция № 12 Обмен веществ и энергии

- •Общие определения

- •Обмен энергии

- •12.3. Обмен углеводов

- •12.4. Жировой обмен

- •12.5. Белковый обмен

- •12.6. Обмен воды и минеральных солей

- •12.7. Регуляция обмена веществ и энергии

- •Температура тела человека и изотермия

- •12.9. Механизмы теплообразования

- •12.10. Механизмы теплоотдачи

- •12.11. Регуляция теплообмена

- •Лекция № 13 Выделение. Физиология почки.

- •13.1. Почки: их структура и функции

- •13.2. Мочеобразование

- •13.3. Регуляция образования мочи

- •13.4. Мочевыведение и мочеиспускание

- •13.5. Потоотделение

- •Лекция № 14 Физиология дыхания

- •14.1. Характеристика внешнего дыхания

- •14.2. Перенос кислорода к тканям и со2 от них

- •14.3. Газообмен между тканями и кровью (внутреннее или тканевое дыхание)

- •14.4. Регуляция дыхания

- •14.5. Потребность организма в кислороде

- •Лекция № 15 Физиология двигательного аппарата.

- •15.1. Функциональная организация скелетных мышц

- •Механизм сокращения и расслабления мышечного волокна

- •15.3. Одиночное и тетаническое сокращение. Электромиограмма.

- •Морфофункциональные основы мышечной силы

- •15.5. Режимы работы мышцы

- •Лекция № 16 Физиология двигательной деятельности человека

- •16.1. Энергетика мышечного сокращения

- •16.2. Общая схема управления движениями

- •16.3. Три основных функциональных блока мозга

- •16.4. Роль нервной системы в регуляции позно-тонических реакций

- •Бледное ядро угнетает тонус мышц, а полосатое тело – снижает его угнетающее действие.

- •16.5. Рефлексы поддержания позы

- •16.6. Роль нс в регуляции движений

- •16.7. Изменения в системе крови при работе

- •16.8. Изменения деятельности дыхательной системы при работе

- •16.9. Изменение сердечно-сосудистой деятельности при работе

- •Лекция № 17 Утомление и работоспособность

- •17.1. Факторы, влияющие на работоспособность

- •17.2. Причины и разновидности утомления

- •Умственное и физическое утомление

- •17.3. Изменение работоспособности в течение дня.

- •Лекция № 18 Адаптация к физическим нагрузкам

- •18.1. Приспособительные изменения в здоровом организме

- •18.2. Адаптация в спорте

- •Литература

- •18.3. Цена адаптации

- •18.4. Срочная и долговременная адаптация

- •Литература

7.8. Половые железы

Максимальная активность половых желез наблюдается в 20-40 лет, с 45 до 65 лет функции умеренно снижаются, что приводит к развитию 3 нормальных болезней старения:

гиперадаптоз – избыточная стрессовая реакция за счет повышения чувствительности гипоталамуса к гормонам защиты от неблагоприятных факторов, поэтому если в молодом возрасте какой-то фактор был вполне переносимым, то в пожилом на него возникает отрицательная реакция.

климакс – прекращение репродуктивной функции – у женщин наиболее выражен и наблюдается после 45-50 лет.

ожирение – повышается порог чувствительности пищевого центра гипоталамуса к насыщению и аппетит у людей пожилых не снижается, а иногда растет и при недостатке двигательной активности происходит накопление жира в организме.

Мужские половые гормоны – андрогены вырабатываются клетками семенников. Гормоны тестостерон и андростерон отвечают за развитие полового аппарата, рост половых органов, развитие вторичных половых признаков и сперматогенез. Тестостерон обладает сильным анаболическим действием, стимулирует выносливость, работоспособность и рост мышечной ткани.

Женские половые гормоны – эстрогены вырабатываются в яичниках, влияют на развитие половых органов, образование яйцеклеток, подготовку к оплодотворению, беременности и кормлению ребенка. Секреция эстрогенов и прогестерона (вырабатывается в желтом теле) контролируется гипоталамусом и гонадотропным гормоном гипофиза, что формирует периодичность овариально-менструального цикла (ОМЦ) длительностью в среднем 28 дней. ОМЦ состоит из 5 фаз:

менструальная (1-3 день) – кровотечение с отторжением неоплодотверенной яйцеклетки

постменструальная – (4-12 день) созревание очередного фолликула

овуляторная (13-14 день) – разрыв фолликула и выход яйцеклетки в маточные трубы

постовуляторная (15-25 день) – образование из лопнувшего фолликула желтого тела и продуцирование прогестерона, необходимого для внедрения оплодотворенной яйцеклетки в стенку матки и нормального протекания беременности

предменструальная (26-28 день)- разрушение желтого тела при отсутствии оплодотворения, ухудшение самочувствия и работоспособности.

Лекция № 8 Физиология кровообращения

Сердце и его физиологические свойства

В состав ССС входят сердце, кровеносные и лимфатические сосуды. Сердце выполняет функцию насоса, обеспечивая непрерывную циркуляцию крови по кровеносном сосудам.

Артерии - это кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца.

Венами называются сосуды, по которым кровь возвращается к сердцу.

Капилляры – соединяют между собой артерии и вены. Они формируют так называемое “капиллярное озеро”, в котором происходит двухсторонний обмен веществ и газов между кровью и межклеточной (интерстициальной) жидкостью.

Лимфатические сосуды собирают и доставляют в ток крови лимфу, которая образуется в результате фильтрации тканевой жидкости через тонкую стенку лимфокапилляров.

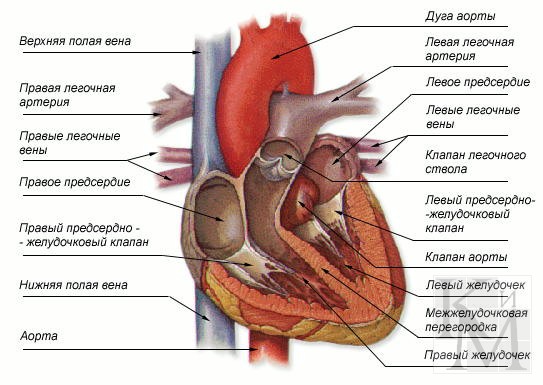

Сердце – полый мышечный орган конусовидной формы. Его основание обращено вверх, а верхушка вниз влево (Рис. 24). Оно находится в грудной полости, позади грудины, чуть слева от срединной плоскости в промежутке между легкими. В основании сердца находятся крупные кровеносные сосуды. Верхушка сердца образована левым желудочком, и определяется в пятом левом подреберье (между 5-м и 6-м ребрами) на расстоянии 9 см от срединной плоскости.

По величине этот орган приблизительно соответствует кисти, сжатой в кулак, а его вес у взрослого человека - 220-260 гр. За счет перегородки сердце разделяется на два отдела – правый и левый, которые в норме между собой не сообщаются. В свою очередь каждый отдел состоит из двух камер: верхней - предсердия, и нижней желудочка. Предсердия и желудочки сообщаются между собой через предсердно-желудочковые отверстия, которые снабжены справа – трехстворчатым, слева – митральным клапанами. Предсердно-желудочковые клапаны обеспечивают ток крови только в одном направлении – из предсердия в желудочек. Трехстворчатый клапан состоит из трех, а митральный, получивший свое название из-за сходства с митрой епископа – из двух створок или заслонок. Снаружи сердце окружено перикардом. Полости сердца изнутри выстланы эндокардом. Таким образом, в стенке сердца можно выделить три слоя:

- наружный, представленный перикардом;

- средний, миокард, образованный мышечной тканью;

- внутренний – эндокард.

Толщина мышечного слоя стенки сердца (миокарда) различная, при этом стенка левого желудочка (10 – 15 мм) значительно толще правого (5- 8 мм), поскольку сила сокращения его намного больше. Стенки предсердий тоньше (2-3 мм), чем желудочков. На внутренней поверхности желудочков находятся мышечные тяжи – сосочковые мышцы. От их верхушек начинаются тонкие струны – сухожильные хорды, которые другим концом прикрепляются к нижнему краю створок трехстворчатого и двухстворчатого клапанов. Натяжение сухожильных хорд в момент сокращения желудочка препятствует выворачиванию створок в сторону предсердий.

Рис.24. Схема строения сердца и расположение окружающих его сосудов

Сосуды. В правое предсердие впадают верхняя и нижняя полые вены. Из правого желудочка берет начало легочный ствол. По четырем легочным венам кровь из легких поступает сначала в левое предсердье, а затем в левый желудочек, из которого начинается аорта. Отверстия аорты и легочного ствола снабжены клапанами, которые состоят из трех полулунных заслонок и препятствуют обратному поступлению крови из этих сосудов в соответствующие желудочки.