- •Южный федеральный университет

- •А.В. Лысенко, е.В. Моргуль, н.Н.Харченко

- •ФизиологиЯ человека: курс лекций

- •Учебное пособие

- •Ростов-на-Дону

- •Лекция №1 Общие закономерности физиологии и ее основные понятия

- •Предмет физиологии и ее значение для физической культуры и спорта

- •1.2. Методы физиологических исследований

- •1.3. Организм как открытая система

- •1.3.1. Свойства клетки

- •1.4. Нервная и гуморальная регуляция функций

- •1 .5. Гомеостаз

- •Лекция № 2 Характеристика основных типов тканей

- •2.1.Характеристика эпителиальной ткани

- •2.2 Мышечная ткань

- •2.2.1. Типы мышечной ткани

- •2.3. Нервная ткань

- •2.4. Соединительные ткани

- •2.4.8. Костная ткань

- •Лекция № 3 Физиология нервной ткани

- •3.1. Функции нейронов и их типы

- •3.2. Возбуждающие и тормозящие синапсы

- •3.3. Возникновение импульсного ответа нейрона

- •3.4. Проведение возбуждения

- •3.5. Проведение возбуждения через нервные центры

- •3.6. Суммация возбуждения

- •3.7. Трансформация и усвоение ритма, следовые процессы

- •3.8. Координация деятельности цнс

- •3.8.1. Пресинаптическое и постсинаптическое торможение

- •3.8.2. Иррадиация и доминанта

- •Лекция 4 Центральная нервная система

- •4.1. Составные части нервной системы

- •4.2. Спинной мозг

- •4. 3. Головной мозг

- •4.3.1. Большой мозг, структура и функции коры больших полушарий

- •4.3.2. Электроэнцефалограмма.

- •4.3.3. Базальные ядра

- •4.3.4. Функции промежуточного мозга (таламус, гипоталамус)

- •4.3.5. Средний мозг

- •4.3.6. Продолговатый мозг, мозжечок и варолиев мост

- •Лекция №5 Вегетативная нервная система, внд

- •5.1. Функциональная организация вегетативной нс

- •5.2. Симпатическая нервная система

- •5.3. Парасимпатическая нервная система

- •5.4. Понятие о внд

- •5.5.Условные и безусловные рефлексы

- •5.6. Образование условных рефлексов

- •5.7. Типы внд

- •Лекция №6 Сенсорные системы

- •6.1.Общий план организации и функции сенсорных систем

- •6.2 Классификация и механизмы возбуждения рецепторов

- •Свойства рецепторов

- •6.4. Кодирование информации

- •6.5.Фоторецепция и функциональные характеристики зрения

- •6.6.Слуховая сенсорная система

- •Вестибулярная сенсорная система

- •6.8 Двигательная сенсорная система

- •Кожная сенсорная система

- •6.10 Обонятельная и вкусовая сенсорные системы

- •7.2. Гормоны, их функции и свойства

- •Время действия.

- •Функции гипофиза и гипоталамуса

- •7.3.2. Гипофиз.

- •7.4. Щитовидная и паращитовидные железы

- •7.5. Тимус и эпифиз

- •7.6. Надпочечники

- •7.7. Поджелудочная железа

- •7.8. Половые железы

- •Лекция № 8 Физиология кровообращения

- •Сердце и его физиологические свойства

- •8.2. Кровоснабжение и иннервация сердца

- •8.3. Свойства сердечной мышцы.

- •8.4. Методы исследования работы сердца

- •8.5. Кровообращение.

- •8.6. Регуляция сердечно-сосудистой системы.

- •Лекция 9 Физиология крови

- •9.1. Состав крови, характеристика эритроцитов

- •9.2. Группы крови.

- •Реципиенты:

- •9.3. Характеристика лейкоцитов, иммунитет

- •9.4. Характеристика тромбоцитов, свертывание крови

- •Реакция плазмы крови, буферные системы крови

- •9.6. Функции крови.

- •9.7. Кровяное давление

- •Нормальная величина кровяного давления

- •9.8. Кроветворение

- •Лекция 10 Физиология пищеварения

- •10.1. Сущность процессов, происходящих в желудочно-кишечном тракте

- •10.2. Пищеварение в полости рта

- •10.3. Пищеварение в желудке

- •Пищеварение в 12-перстной кишке, роль поджелудочной железы и печени

- •10.5. Пищеварение в тонком кишечнике

- •10.6. Всасывание

- •10.7. Функции толстой кишки.

- •10.8. Непищеварительные функции печени

- •Лекция №11 Физиология питания

- •11.1. Некоторые показатели рационального питания

- •Античные и классические теории питания

- •11.3. Теория адекватного питания по а.М. Уголеву

- •11.4. Вегетарианство как одно из представлений о рациональном питании

- •11.5. Классификация пищевых веществ

- •11.6. Роль белков в организме

- •11.7. Роль углеводов в организме

- •11.8. Значение жиров в питании

- •11.9. Значение воды для организма

- •11.10. Роль минеральных компонентов в питании

- •11.11. Значение витаминов для организма

- •Лекция № 12 Обмен веществ и энергии

- •Общие определения

- •Обмен энергии

- •12.3. Обмен углеводов

- •12.4. Жировой обмен

- •12.5. Белковый обмен

- •12.6. Обмен воды и минеральных солей

- •12.7. Регуляция обмена веществ и энергии

- •Температура тела человека и изотермия

- •12.9. Механизмы теплообразования

- •12.10. Механизмы теплоотдачи

- •12.11. Регуляция теплообмена

- •Лекция № 13 Выделение. Физиология почки.

- •13.1. Почки: их структура и функции

- •13.2. Мочеобразование

- •13.3. Регуляция образования мочи

- •13.4. Мочевыведение и мочеиспускание

- •13.5. Потоотделение

- •Лекция № 14 Физиология дыхания

- •14.1. Характеристика внешнего дыхания

- •14.2. Перенос кислорода к тканям и со2 от них

- •14.3. Газообмен между тканями и кровью (внутреннее или тканевое дыхание)

- •14.4. Регуляция дыхания

- •14.5. Потребность организма в кислороде

- •Лекция № 15 Физиология двигательного аппарата.

- •15.1. Функциональная организация скелетных мышц

- •Механизм сокращения и расслабления мышечного волокна

- •15.3. Одиночное и тетаническое сокращение. Электромиограмма.

- •Морфофункциональные основы мышечной силы

- •15.5. Режимы работы мышцы

- •Лекция № 16 Физиология двигательной деятельности человека

- •16.1. Энергетика мышечного сокращения

- •16.2. Общая схема управления движениями

- •16.3. Три основных функциональных блока мозга

- •16.4. Роль нервной системы в регуляции позно-тонических реакций

- •Бледное ядро угнетает тонус мышц, а полосатое тело – снижает его угнетающее действие.

- •16.5. Рефлексы поддержания позы

- •16.6. Роль нс в регуляции движений

- •16.7. Изменения в системе крови при работе

- •16.8. Изменения деятельности дыхательной системы при работе

- •16.9. Изменение сердечно-сосудистой деятельности при работе

- •Лекция № 17 Утомление и работоспособность

- •17.1. Факторы, влияющие на работоспособность

- •17.2. Причины и разновидности утомления

- •Умственное и физическое утомление

- •17.3. Изменение работоспособности в течение дня.

- •Лекция № 18 Адаптация к физическим нагрузкам

- •18.1. Приспособительные изменения в здоровом организме

- •18.2. Адаптация в спорте

- •Литература

- •18.3. Цена адаптации

- •18.4. Срочная и долговременная адаптация

- •Литература

6.5.Фоторецепция и функциональные характеристики зрения

Через зрительную сенсорную систему воспринимается и анализируются световые раздражения (80-90% информации о внешней среде) в видимой части спектра от 400 до 800 нм. Зрительная сенсорная система состоит из 3 отделов (Рис.20):

Периферический отдел – сложный вспомогательный орган (глаз), в котором находятся фоторецепторы и тела первых биполярных и вторых ганглиозных нейронов.

Проводниковый отдел - зрительный нерв (вторая пара черепно-мозговых нервов) представляет собой волокна вторых нейронов. Зрительный нерв передает информацию третьим нейронам, часть которых расположена в переднем двухолмии среднего мозга, а другая часть – в ядрах промежуточного мозга.

Корковый отдел – четвертые нейроны в затылочной области коры, где происходит возникновение ощущений (первичное проекционное поле анализатора), опознание и осмысление их (во вторичном поле). Дальнейшая обработка зрительной информации и взаимосвязь с информацией от других сенсорных систем происходит в ассоциативных третичных полях коры – нижнетеменных областях.

Глазное яблоко – камера, где есть 4 светопроводящие среды – роговица, влага передней камеры, хрусталик и студнеобразная жидкость стекловидное тело, функция которых – преломление световых лучей и фокусирование их в области расположения Рц на сетчатке. Камера имеет 3 оболочки:

Наружная склера – непрозрачная, впереди переходит в прозрачную роговицу.

Средняя сосудистая в передней части образует ресничное тело и радужную оболочку, обуславливающую цвет глаз. В середине радужной оболочки – отверстие зрачок, регулирует количество пропускаемых световых лучей.

Внутренняя сетчатая оболочка (ретина) содержит 2 вида фотоРц глаза (палочки и колбочки) и служит для преобразования световой энергии в нервное возбуждение. Лучи, идущие через центр роговицы и хрусталика перпендикулярно их поверхности не преломляются, все остальные преломляются и сходятся в одной точке – фокусе. В наружных сегментах фоторецепторов находятся молекулы зрительного пигмента (в палочках- родопсин, в колбочках его разновидности). Под действием света в пигменте происходят химические реакции, преобразующиеся в ПД. Палочки находятся на периферии сетчатки, колбочки в центре. Палочки более чувствительны к свету, являются органами сумеречного зрения, воспринимают черно-белое изображение. Колбочки – органы дневного и цветного зрения. Есть 3 вида колбочек – воспринимающие преимущественно красный, зеленый и сине-фиолетовый цвет. Разные комбинации их возбуждения дают всю гамму цветовых оттенков, а равномерное возбуждение всех типов колбочек – ощущение белого цвета. При нарушении функций колбочек наблюдается цветовая слепота - дальтонизм (страдают 8% мужчин и 0,5% женщин).

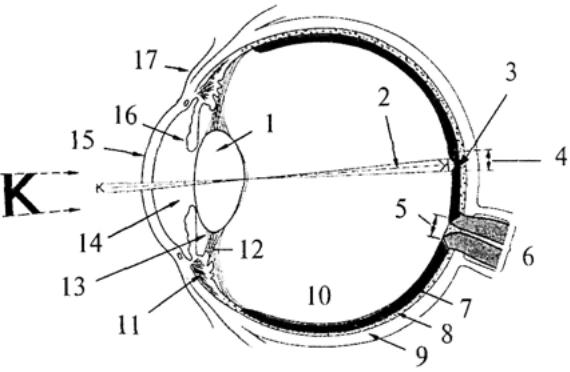

Рис.20. Схема горизонтального сечения правого глаза. Обозначения: 1 — хрусталик; 2 — зрительная ось; 3 — центральная ямка; 4 — желтое пятно; 5 — диск зрительного нерва; 6 — зрительный нерв; 7 — сетчатка; 8 — сосудистая оболочка; 9 — склера; 10 — стекловидное тело; 11 —ресничная мышца; 12 — волокна пояска; 13 — задняя камера; 14 — передняя камера; 15 — роговица; 16 —радужная оболочка; 17 — конъюнктива.

Характеристики органа зрения:

Острота – способность различать отдельные объекты – минимальный угол, при котором две точки воспринимаются как раздельные. В центре сетчатки острота выше, чем на периферии за счет более густого расположения колбочек. Острота зависит и от четкости изображения на сетчатке, т.е. от ширины зрачка и преломляющих свойств глаза (в воде острота в 200 раз меньше).

Поле зрения – часть пространства, видимая при неподвижном положении глаза. Для цветных изображений поле меньше, так как колбочки расположены в центре глаза.