- •Южный федеральный университет

- •А.В. Лысенко, е.В. Моргуль, н.Н.Харченко

- •ФизиологиЯ человека: курс лекций

- •Учебное пособие

- •Ростов-на-Дону

- •Лекция №1 Общие закономерности физиологии и ее основные понятия

- •Предмет физиологии и ее значение для физической культуры и спорта

- •1.2. Методы физиологических исследований

- •1.3. Организм как открытая система

- •1.3.1. Свойства клетки

- •1.4. Нервная и гуморальная регуляция функций

- •1 .5. Гомеостаз

- •Лекция № 2 Характеристика основных типов тканей

- •2.1.Характеристика эпителиальной ткани

- •2.2 Мышечная ткань

- •2.2.1. Типы мышечной ткани

- •2.3. Нервная ткань

- •2.4. Соединительные ткани

- •2.4.8. Костная ткань

- •Лекция № 3 Физиология нервной ткани

- •3.1. Функции нейронов и их типы

- •3.2. Возбуждающие и тормозящие синапсы

- •3.3. Возникновение импульсного ответа нейрона

- •3.4. Проведение возбуждения

- •3.5. Проведение возбуждения через нервные центры

- •3.6. Суммация возбуждения

- •3.7. Трансформация и усвоение ритма, следовые процессы

- •3.8. Координация деятельности цнс

- •3.8.1. Пресинаптическое и постсинаптическое торможение

- •3.8.2. Иррадиация и доминанта

- •Лекция 4 Центральная нервная система

- •4.1. Составные части нервной системы

- •4.2. Спинной мозг

- •4. 3. Головной мозг

- •4.3.1. Большой мозг, структура и функции коры больших полушарий

- •4.3.2. Электроэнцефалограмма.

- •4.3.3. Базальные ядра

- •4.3.4. Функции промежуточного мозга (таламус, гипоталамус)

- •4.3.5. Средний мозг

- •4.3.6. Продолговатый мозг, мозжечок и варолиев мост

- •Лекция №5 Вегетативная нервная система, внд

- •5.1. Функциональная организация вегетативной нс

- •5.2. Симпатическая нервная система

- •5.3. Парасимпатическая нервная система

- •5.4. Понятие о внд

- •5.5.Условные и безусловные рефлексы

- •5.6. Образование условных рефлексов

- •5.7. Типы внд

- •Лекция №6 Сенсорные системы

- •6.1.Общий план организации и функции сенсорных систем

- •6.2 Классификация и механизмы возбуждения рецепторов

- •Свойства рецепторов

- •6.4. Кодирование информации

- •6.5.Фоторецепция и функциональные характеристики зрения

- •6.6.Слуховая сенсорная система

- •Вестибулярная сенсорная система

- •6.8 Двигательная сенсорная система

- •Кожная сенсорная система

- •6.10 Обонятельная и вкусовая сенсорные системы

- •7.2. Гормоны, их функции и свойства

- •Время действия.

- •Функции гипофиза и гипоталамуса

- •7.3.2. Гипофиз.

- •7.4. Щитовидная и паращитовидные железы

- •7.5. Тимус и эпифиз

- •7.6. Надпочечники

- •7.7. Поджелудочная железа

- •7.8. Половые железы

- •Лекция № 8 Физиология кровообращения

- •Сердце и его физиологические свойства

- •8.2. Кровоснабжение и иннервация сердца

- •8.3. Свойства сердечной мышцы.

- •8.4. Методы исследования работы сердца

- •8.5. Кровообращение.

- •8.6. Регуляция сердечно-сосудистой системы.

- •Лекция 9 Физиология крови

- •9.1. Состав крови, характеристика эритроцитов

- •9.2. Группы крови.

- •Реципиенты:

- •9.3. Характеристика лейкоцитов, иммунитет

- •9.4. Характеристика тромбоцитов, свертывание крови

- •Реакция плазмы крови, буферные системы крови

- •9.6. Функции крови.

- •9.7. Кровяное давление

- •Нормальная величина кровяного давления

- •9.8. Кроветворение

- •Лекция 10 Физиология пищеварения

- •10.1. Сущность процессов, происходящих в желудочно-кишечном тракте

- •10.2. Пищеварение в полости рта

- •10.3. Пищеварение в желудке

- •Пищеварение в 12-перстной кишке, роль поджелудочной железы и печени

- •10.5. Пищеварение в тонком кишечнике

- •10.6. Всасывание

- •10.7. Функции толстой кишки.

- •10.8. Непищеварительные функции печени

- •Лекция №11 Физиология питания

- •11.1. Некоторые показатели рационального питания

- •Античные и классические теории питания

- •11.3. Теория адекватного питания по а.М. Уголеву

- •11.4. Вегетарианство как одно из представлений о рациональном питании

- •11.5. Классификация пищевых веществ

- •11.6. Роль белков в организме

- •11.7. Роль углеводов в организме

- •11.8. Значение жиров в питании

- •11.9. Значение воды для организма

- •11.10. Роль минеральных компонентов в питании

- •11.11. Значение витаминов для организма

- •Лекция № 12 Обмен веществ и энергии

- •Общие определения

- •Обмен энергии

- •12.3. Обмен углеводов

- •12.4. Жировой обмен

- •12.5. Белковый обмен

- •12.6. Обмен воды и минеральных солей

- •12.7. Регуляция обмена веществ и энергии

- •Температура тела человека и изотермия

- •12.9. Механизмы теплообразования

- •12.10. Механизмы теплоотдачи

- •12.11. Регуляция теплообмена

- •Лекция № 13 Выделение. Физиология почки.

- •13.1. Почки: их структура и функции

- •13.2. Мочеобразование

- •13.3. Регуляция образования мочи

- •13.4. Мочевыведение и мочеиспускание

- •13.5. Потоотделение

- •Лекция № 14 Физиология дыхания

- •14.1. Характеристика внешнего дыхания

- •14.2. Перенос кислорода к тканям и со2 от них

- •14.3. Газообмен между тканями и кровью (внутреннее или тканевое дыхание)

- •14.4. Регуляция дыхания

- •14.5. Потребность организма в кислороде

- •Лекция № 15 Физиология двигательного аппарата.

- •15.1. Функциональная организация скелетных мышц

- •Механизм сокращения и расслабления мышечного волокна

- •15.3. Одиночное и тетаническое сокращение. Электромиограмма.

- •Морфофункциональные основы мышечной силы

- •15.5. Режимы работы мышцы

- •Лекция № 16 Физиология двигательной деятельности человека

- •16.1. Энергетика мышечного сокращения

- •16.2. Общая схема управления движениями

- •16.3. Три основных функциональных блока мозга

- •16.4. Роль нервной системы в регуляции позно-тонических реакций

- •Бледное ядро угнетает тонус мышц, а полосатое тело – снижает его угнетающее действие.

- •16.5. Рефлексы поддержания позы

- •16.6. Роль нс в регуляции движений

- •16.7. Изменения в системе крови при работе

- •16.8. Изменения деятельности дыхательной системы при работе

- •16.9. Изменение сердечно-сосудистой деятельности при работе

- •Лекция № 17 Утомление и работоспособность

- •17.1. Факторы, влияющие на работоспособность

- •17.2. Причины и разновидности утомления

- •Умственное и физическое утомление

- •17.3. Изменение работоспособности в течение дня.

- •Лекция № 18 Адаптация к физическим нагрузкам

- •18.1. Приспособительные изменения в здоровом организме

- •18.2. Адаптация в спорте

- •Литература

- •18.3. Цена адаптации

- •18.4. Срочная и долговременная адаптация

- •Литература

3.3. Возникновение импульсного ответа нейрона

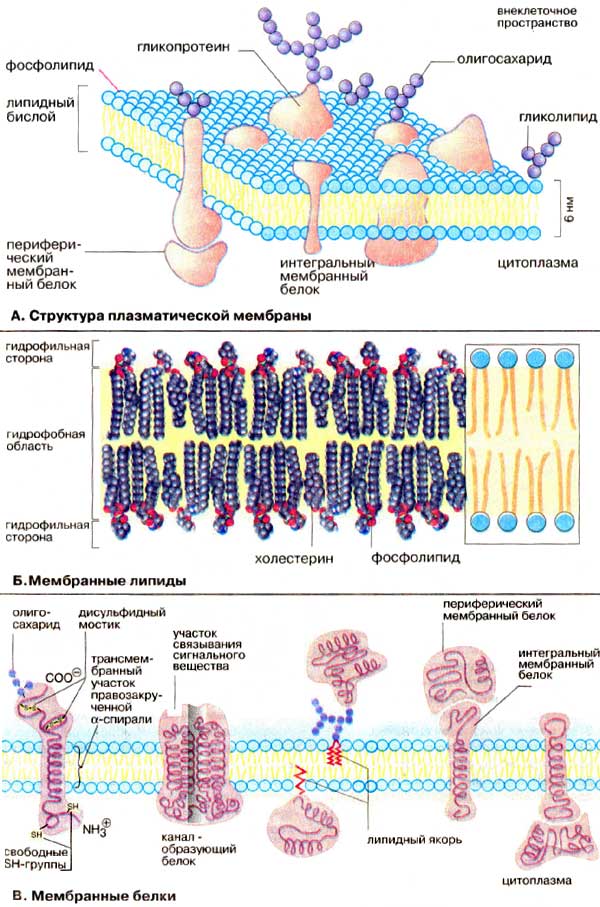

Мембрана клетки состоит из двойного слоя липидов, между которыми находятся молекулы белка (Рис.8). Часть белков находится на внутренней или наружной поверхности мембраны, а часть пронизывает ее насквозь (интегральные белки). В некоторых интегральных белках есть поры (ионные каналы), через которые проходят ионы, участвующие в образовании мембранных потенциалов.

В возникновении и поддержании мембранного потенциала покоя принимает участие два основных белка:

Белок, образующий Na+/К+ - насос, который за счет энергии АТФ активно перекачивает Na+ из клетки наружу, а К+ внутрь. В результате концентрация К+ становится внутри клетки выше, а снаружи оказывается больше Na+.

Белок, который служит каналом утечки К+, через который ионы К+ в силу диффузии стремятся выйти из клетки, где они в избытке.

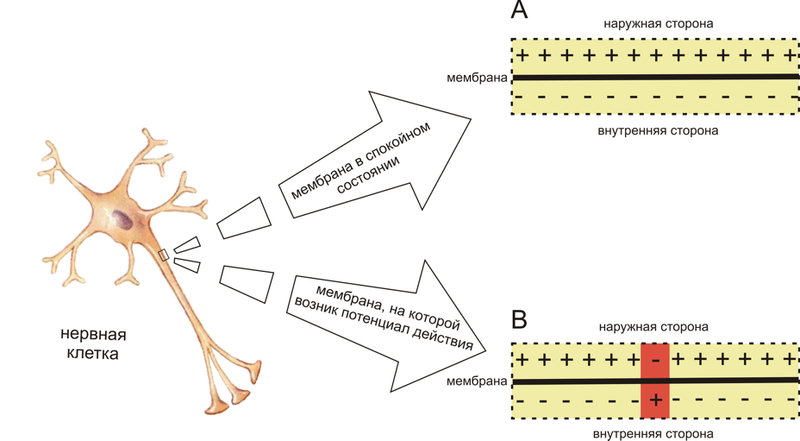

В результате работы двух вышеуказанных каналов мембрана снаружи оказывается заряжена положительно, а внутри отрицательно (Рис. 9). То есть мембрана в состоянии покоя поляризована и имеет разность потенциалов по обе стороны, которая называется потенциал покоя, равный примерно минус 70 мВ (для нейрона), а для мышечного волокна минус 90 мВ.

В основе возбуждения нервных и мышечных клеток лежит повышение проницаемости мембраны для ионов Na+ (открытие Na+ - каналов). Внешнее раздражение вызывает перемещение заряженных частиц внутри мембраны и снижение исходной разности потенциалов (деполяризация мембраны). Небольшая деполяризация приводит к локальным изменениям функционирования клетки (подпороговая реакция).

При увеличении раздражения изменение мембранного потенциала достигает порога возбудимости (критического уровня деполяризации – около 20 мВ). При этом величина потенциала покоя снижается до минус 50 мВ.

Рис.8. Структура биомембран.

Рис.9. Схема распределения зарядов по разные стороны мембраны возбудимой клетки в спокойном состоянии (A) и при возникновении потенциала действия (B).

В результате открывается большинство Na+ - каналов, после чего резко ионы Na+ входят внутрь клетки, изменяя мембранный потенциал, что регистрируется в виде потенциала действия (ПД). В месте возбуждения внутренняя сторона меняет заряд на положительный, а внешняя – на отрицательный (Рис.9).

Процесс открывания Na+ - каналов кратковременный (1-2 мс), после чего Na+ - каналы закрываются. К этому моменту достигает большой величины нараставшая при возбуждении проницаемость К+ - каналов. Выходящие из клетки ионы К+ вызывают быстрое снижение потенциала действия и происходит окончательное восстановление исходного заряда. Поэтому в ПД различают кратковременную высоковольтную часть – пик (спайк) и длительные малые колебания – следовые потенциалы.

В процессе восстановления после ПД Na+/К+ - насос обеспечивает «откачку» излишних ионов Na+ наружу и «накачивание» потерянных ионов К+ внутрь. То есть возвращение исходной асимметрии их концентрации по обе стороны мембраны. На работу этого механизма тратится около 70% всй необходимой клетке энергии.

Возникновение возбуждения (ПД) возможно при сохранении достаточного количества Na+ в окружающей клетку среде. Потери Na+ организмом (при длительной мышечной работе с потом) нарушают нормальную деятельность нервных и мышечных клеток, снижают работоспособность.

При недостатке кислорода (кислородный долг при мышечной работе) процесс возбуждения нарушается из-за инактивации вхождения Na+ в клетку и клетка становится невозбудимой. На процесс инактивации натриевого механизма влияет концентрация ионов Са2+ в крови. При повышении содержания Са2+ снижается клеточная возбудимость, а при его недостатке возбудимость повышается и появляются непроизвольные мышечные судороги.