- •Содержание

- •Глава 1 теоретические основы инновационных технологий в транспортной отрасли 7

- •Глава 2 анализ возможностей использования инновационных технологий в транспортном цехе ооо «спецстройпроект», г. Москва 37

- •Глава 1 теоретические основы инновационных технологий в транспортной отрасли

- •Сущность инновационных технологий. Их применение в транспортной отрасли

- •Современное состояние транспортной отрасли в России и за рубежом. Опыт применения инноваций

- •1.3 Применение энергосберегающих технологий в транспортной отрасли

- •Глава 2 анализ возможностей использования инновационных технологий в транспортном цехе ооо «спецстройпроект», г. Москва

- •2.1 Общая характеристика предприятия и транспортного цеха

- •2.2 Анализ использования инновационных технологий в транспортном цехе

Глава 1 теоретические основы инновационных технологий в транспортной отрасли

Сущность инновационных технологий. Их применение в транспортной отрасли

Исследование проблем инновационных технологий требует определения содержания понятия «инновационные технологии». В литературе насчитывается множество определений данного понятия: по признаку внутренней структуры, по масштабу, по параметрам жизненного циклу, по особенностям процесса внедрения и т. д.

Само слово «инновация» происходит от латинского «innovare» – восстановление, обновление []. Термин «инновация» впервые было исследовано австрийским экономистом Й. Шумпетером. Под инновацией он понимал «непостоянный процесс внедрения новых комбинаций в пяти следующих случаях: введение нового товара, внедрение нового метода производства продукции, открытие нового рынка, завоевание нового источника сырья или полуфабрикатов независимо от того, существовал ли он ранее, внедрение новой организационной структуры». По его мнению, нововведение используется преимущественно в области технологии производства или управления некоторой хозяйственной системой. Однако мы считаем, что с развитием экономики понятие «инновация» приобрело более широкий смысл и используется теперь не только в области технологии производства, но и в области управления кадрами, торговой политики, финансово-кредитной системы и т.д. [].

Инновация и технология тесно связаны между собой, поскольку именно через технологию инновация находит свое распространение и диффузию.

Само понятие «технология» означает: téchne – искусство, мастерство, умение, а logos – учение, понятие. Термин «технология» была начата в конце XVIII-начале XIX в. Иоганном Бекман. Он применил данный термин, назвав учебную дисциплину, которую изложил в германском университете в Гетинзи и опубликовав научную работу «Введение в технологию». В целом И. Бекман рассматривал понятие «технология» как «совокупность ремесленного искусства, навыков, орудий, производственных операций и т.д.» [].

В словарях понятие «технология» преимущественно трактуют как совокупность знаний, сведений о последовательности отдельных производственных операций в процессе производства чего-то [].

Классификация инноваций означает распределение инноваций на конкретные группы по определенным критериям. Построение классификационной схемы инноваций начинается с определения классификационных признаков. Классификационный признак представляет собой отличительное свойство данной группы инноваций, ее главную особенность.

Классификацию инноваций можно проводить по разным схемам, используя различные классификационные признаки. В экономической литературе представлены самые различные подходы к классификации инноваций, а также к выделению ее критериев. Инновации классифицируются по следующим признакам []:

значимость (базисные, улучшающие, псевдоинновации);

направленность (заменяющие, рационализирующие, расширяющие);

место реализации (отрасль возникновения, отрасль внедрения, отрасль потребления);

глубина изменения (регенерирование первоначальных способов, изменение количества, перегруппировка, адаптивные изменения; новый вариант, новое поколение, новый вид, новый род);

разработчик (разработанные силами предприятия, внешними силами);

масштаб распространения (для создания новой отрасли, применение во всех отраслях);

место в процессе производства (основные продуктовые и технологические, дополняющие продуктовые и технологические);

характер удовлетворяемых потребностей (новые потребности, существующие потребности);

степень новизны (на основе нового научного открытия, на основе нового способа применения к давно открытым явлениям);

время выхода на рынок (инновации-лидеры, инновации-последователи);

причина возникновения (реактивные, стратегические);

область применения (технические, технологические, организационно-управленческие, информационные, социальные и т.д.).

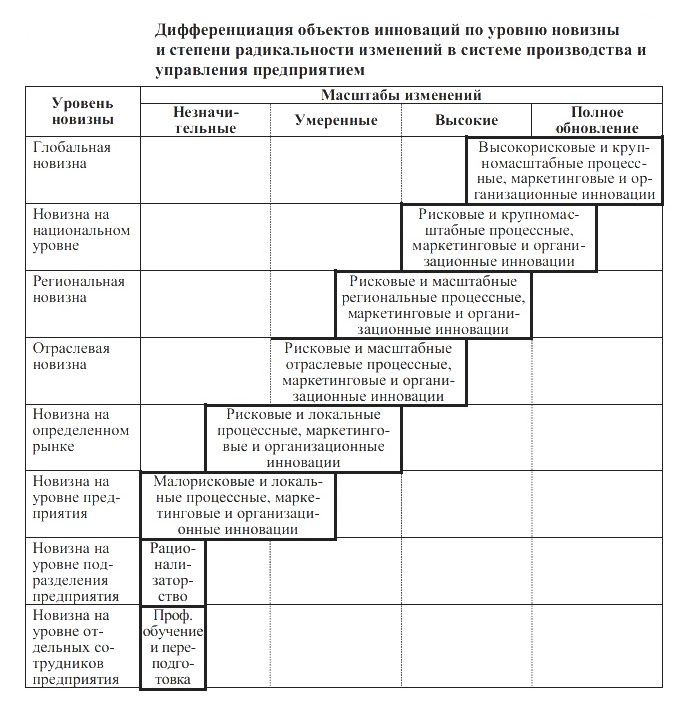

В общем виде инновации можно представить в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Дифференциация объектов инноваций по уровню новизны и степени радикальности изменений в системе производства и управления предприятием

Особое значение это имеет для транспортных систем, в том числе и железнодорожных, так как, в отличие от стационарных систем связи, специфика обмена информацией на транспорте состоит в невозможности препятствия физического проникновения злоумышленника в канал связи. Важной задачей является удаленное управление транспортными средствами с защитой информации от несанкционированного доступа к управлению, примеры такого управления – замки автомобильной сигнализации, отслеживание положения локомотива, связь диспетчера с машинистом, оформление и проверка проездных документов [].

При организации транспортного производства используется более двух десятков видов связи. Все шире внедряются беспроводные технологии, такие как GSM-R, TETRA, CDMA и др. При этом важно отметить, что именно беспроводные технологии наиболее уязвимы с точки зрения информационной безопасности. Перехват информации в беспроводных системах не требует физического контакта с линией связи, что существенно упрощает задачу несанкционированного доступа к информации [].

Например, в устройствах связи ОАО «РЖД» предполагается применение системы GSM-R как основной системы технологической радиосвязи на участках высокоскоростного и скоростного движения, а также на основных транспортных магистралях. В системах GSM, GSM-R в качестве алгоритмов шифрования используются шифры семейства A5 []. Стандарт шифрования A5/1, используемый в GSM-R, можно считать примером кодирующего аппарата с обратной связью и без памяти. Одним из таких кодирующих аппаратов является регистр сдвига с линейной связью (РСЛОС, Linear feedback shift register, LFSR). Он состоит из двух частей: собственно регистра сдвига и функции обратной связи. Регистр состоит из битов, его длина – количество этих бит. Новый крайний слева бит определяется функцией остальных битов. На выходе регистра оказывается один, обычно младший, значащий бит. Период регистра сдвига – длина выходной последовательности до начала ее повторения.

Результатом инновационной деятельности предприятий транспортного машиностроения являются инновации, которые классифицируются по следующим видам:

Процессные инновации включают в себя разработку и внедрение технологически новых или технологически значительно усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи продуктов. Процессные инновации могут быть основаны на использовании нового производственного оборудования, и/или программного обеспечения, новых технологий, существенных изменениях в производственном процессе или их совокупности.

Процессные инновации нацелены, как правило, на снижение издержек производства или деятельности по передаче продуктов, услуг на единицу продукции, повышение качества, эффективности производства или передачи уже существующих в организации продуктов, но могут предназначаться также и для производства и передачи технологически новых или усовершенствованных продуктов, услуг, которые не могут быть произведены или поставлены с использованием обычных производственных методов.

Процессные инновации включают []:

новые или значительно усовершенствованные методы производства товаров и услуг, которые связаны с существенными изменениями в производственном процессе, использованием нового производственного оборудования и/или программного обеспечения, новых технологий при производстве товаров или услуг;

новые или значительно усовершенствованные производственные методы материально-технического снабжения, поставки товаров и услуг, которые связаны с системами логистики, применяемыми на предприятии, и основаны на использовании нового производственного оборудования и/или программного обеспечения, новых технологий, существенных изменениях в производственном процессе для поиска ресурсов, распределения поставок внутри организации и доставки готовой продукции;

новые или значительно усовершенствованные производственные методы во вспомогательных видах деятельности – таких, как техническое обслуживание и ремонт, операции по закупкам, бухгалтерский учет и компьютерные услуги, которые основаны на использовании новых или значительно усовершенствованных технологий, производственного оборудования и/или программного обеспечения во вспомогательных видах деятельности, не связанных непосредственно с производством товаров, работ, услуг, но направленных на обеспечение производственного процесса.

Процессные инновации подразделяются на продуктовые и технологические.

Продуктовые инновации включают в себя разработку и внедрение в производство технологически новых и значительно технологически усовершенствованных продуктов. Продуктовые инновации могут быть основаны на принципиально новых технологиях, либо на использовании или сочетании существующих технологий, либо на использовании результатов исследований и разработок.

Технологические инновации представляют собой конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в практической деятельности.

Маркетинговые инновации включают реализацию новых или значительно улучшенных изменений дизайна и упаковки продуктов, использование новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и продвижения на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий. Организационные инновации представляют собой реализацию нового метода управления и принятия управленческих решений, организации рабочих мест или организации внешних связей, формирование новых структур и механизмов управления, внедрения новых стандартов предприятия. Объектами инновационной деятельности выступают изменения в одном или нескольких элементах системы производства и управления, осуществляемые планомерно и скоординировано в процессе реализации технологической стратегии и программы инновационного развития и представляющие собой либо один из видов инноваций, либо предпосылку (условие) осуществления инноваций. Исходя из этого объекты инновационной деятельности разделяются на основные и обеспечивающие. Основные объекты инновационной деятельности связаны с существенными изменениями в области производства и направлены на изменения производимых продуктов или услуг (вплоть до их замены или освоения новых, ранее не выпускавшихся), что проявляется в виде сокращения производственных издержек, повышения качества (включая улучшение эксплуатационных характеристик), совершенствования процессов реализации и обслуживания продукции [].

Основные объекты инновационной деятельности могут быть инновациями любого типа (процессными, маркетинговыми, организационными).

Обеспечивающие объекты инновационной деятельности не приводят к прямому и/или существенному изменению в области производства и/или управления, но их осуществление необходимо для реализации технологической стратегии и программы инновационного развития.

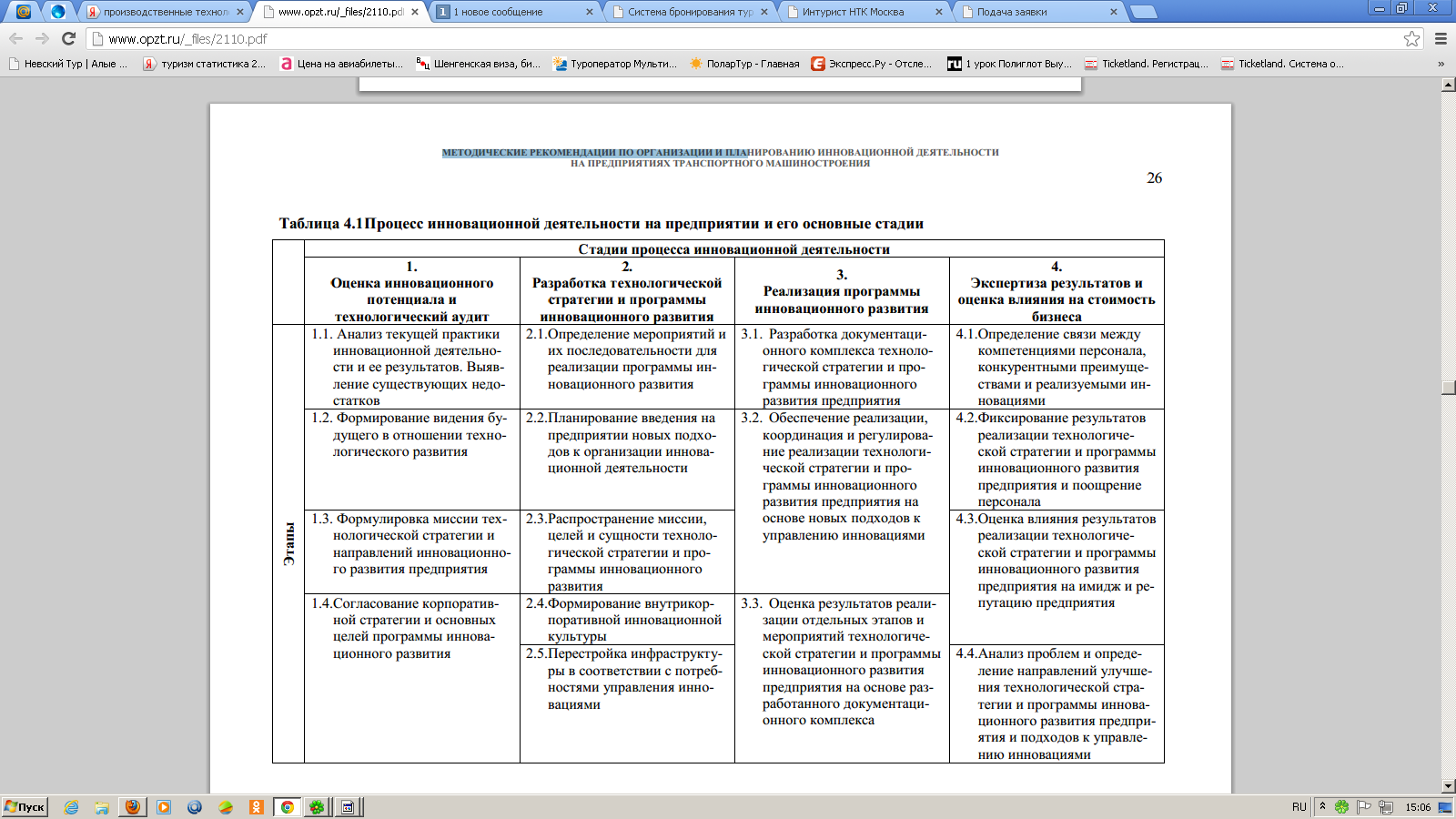

Процесс внедрения инноваций представлен в таблице 1.2

Таблица 1.1 – Процесс инновационной деятельности на предприятии и его основные стадии

Эффективность инновационного мероприятия может оцениваться как количественными, так и качественными характеристиками. Эффективность реализации инвестиционных проектов следует оценивать комплексно, выявлять технические преимущества новой конструкции (технологии и др.), а также определять эксплуатационно-качественные показатели. Таким образом, на стадии исходных условий необходимо определить количественные и качественные критерии инвестиционного проекта, перед выполнением расчетов всесторонне их оценить представителями Заказчика и Исполнителя, экспертами по проекту.

Если рассматривать инновационные проекты, прошедшие апробацию на транспорте, можно отметить следующее:

К техническим показателям на железнодорожном транспорте относятся мощность, скорость, сила тяги локомотива, КПД, пропускная и провозная способность направлений и отдельных элементов железнодорожных устройств, перерабатывающая способность станций, сортировочных горок, производственная мощность, производительность различных устройств, оборудования, механизмов, машин, сроки службы, допускаемые скорости и нагрузки, емкость, грузоподъемность и целый ряд других технических параметров.

К числу эксплуатационно-качественных характеристик относятся:

качественные измерители и нормы использования подвижного состава,

дальность перевозки и сроки доставки грузов, время проезда пассажиров,

сохранность и безопасность перевозок,

качество и ассортимент продукции для предприятий, выпускающих промышленную продукцию, и т.д.

В виду отсутствия перечня базовых технических показателей и показателей качества для инновационных расчетов в дорожной отрасли последние необходимо определить заранее (нормировать), либо использовать в каждом инновационном проекте исходя из индивидуальных требований и технического задания к расчету эффективности инновации.

Критерием эффективности проведения инновационных мероприятий является показатель максимальной доходности (прибыльности). Основным показателем доходности инновации является величина интегрального эффекта, рассчитываемого как превышение стоимостных результатов от осуществления инновации над затратами за весь расчетный период с учетом фактора времени.

При анализе инновационных мероприятий в зависимости от их целей и характера используют показатели общей или сравнительной эффективности. Различаются следующие показатели общей эффективности инновационного мероприятия:

показатели общественной (социально-экономической) эффективности, применяемые для народнохозяйственных и крупномасштабных проектов и учитывающие стоимостные затраты и результаты от осуществления инновации, как непосредственные, так и сопутствующие, а также, экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инновационного мероприятия;

показатели коммерческой (отраслевой или объектовой) эффективности, используемые для обоснования внедрения инноваций на транспорте (в дорожной отрасли) в целом или на конкретном хозяйствующем объекте (подрядной дорожно-строительной организации) и отражающие непосредственные финансовые последствия проведения инновационного мероприятия для всех его участников.

Показатели сравнительной эффективности инновации применяют при необходимости выбора из ряда альтернативных предложений наиболее оптимального варианта. Выбор наилучшего инновационного решения осуществляют путем сопоставления стоимостных результатов и затрат по вариантам, причем указанные показатели включают только изменяющиеся по вариантам части доходов и затрат. Показатели сравнительной эффективности дополняют оценку общей эффективности инноваций, т.к. вариант инновационного решения, установленный с помощью показателей сравнительной эффективности, должен обладать необходимой общей эффективностью.

Общественная эффективность на транспорте и в дорожной отрасли может рассчитывается на народнохозяйственном, региональном, отраслевом (областном) уровнях.

При расчетах показателей общественной эффективности на уровне народного хозяйства в целом в состав результатов проекта включаются конечные производственные результаты:

выручка от реализации произведенной продукции и услуг;

выручка от продажи имущества и интеллектуальной собственности, лицензий на право использования изобретения, «ноу-хау», программного обеспечения и т.п.), создаваемые в ходе осуществления проекта;

социальные и экологические результаты;

прямые финансовые результаты;

кредиты и займы иностранных государств, банков и фирм, поступлений от импортных пошлин и т.п.

Важно вести расчет эффективности инновации от лица участников – с учетом их инвестиционных возможностей и интересов в ожидаемых результатах. В этом смысле народно-хозяйственная эффективность интересует участников проекта, кроме государства, лишь отчасти. Но данная посылка не должна игнорировать интерес государства в результатах реализуемой инновации и снижать требование общественной эффективности проекта.

При расчетах показателей общественной эффективности на уровне отрасли (региона) в состав результатов инновационного проект включаются отраслевые (региональные) производственные результаты:

выручка от реализации продукции, произведенной участниками проекта предприятиями отрасли (региона);

социальные и экологические результаты, достигаемые на предприятиях отрасли (региона);

косвенные результаты, получаемые предприятиями и население региона.

В состав затрат на уровне отрасли (региона) включаются только затраты предприятий-участников проекта, относящихся к соответствующей отрасли (региону), также без повторного учета одних и тех же затрат и без учета затрат одних участников в составе результатов других участников.

При расчетах показателей общественной эффективности на уровне предприятия в состав результатов проекта включаются:

выручка от реализации произведенной продукции, за вычетом израсходованной на собственные нужды;

социальные и экологические факторы в части, относящейся к работникам предприятия и членам их семей.

Коммерческая эффективность инновации определяется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности. В качестве эффекта на t-ом шаге выступает поток реальных денег.

Коммерческая эффективность на транспорте и в дорожном хозяйстве должна рассчитывается на отраслевом, территориальном (дорожном) и объектовом уровнях с учетом анализа инвестиционной, операционной и финансовой деятельности.

При расчете коммерческой эффективности должны быть рассмотрены:

потоки реальных денег от инвестиционной деятельности, учитывающие затраты на возведение зданий и сооружений, плату за аренду земли, приобретение машин и механизмов, изменение оборотного капитала, ликвидацию основных фондов и т.п.;

потоки денежных средств от операционной (производственной) деятельности, включающие доходы от реализации продукции и оказания услуг, внереализационные доходы и расходы, текущие издержки, амортизацию зданий и оборудования, налоги и т.п.;

потоки денежных средств от финансовой деятельности, включающие поступления заемных денежных средств, расходы по погашению задолженности по кредитам, выплату дивидендов и т.д.

Транспортная логистика (ТЛ) определяется как сфера деятельности, охватывающая три области:

процесс планирования, организации и осуществления рациональной и недорогой доставки (перевозки) грузов (товаров) от мест их производства и до мест потребления;

контроль за всеми транспортными и другими операциями, возникающими в пути следования грузов с использованием современных средств телекоммуникации, информатики и других информационных технологий;

предоставление соответствующей информации грузовладельцам [].

Традиционно эффективность информационного обеспечения процессов в ТЛ связывалась с применением информационно-поисковых систем (ИПС). Однако практика эксплуатации таких систем показала их недостаточную эффективность. Это обусловлено тем, что функции ИПС ограничены, как следует из их названия, поиском информации, тогда как суть деятельности в рыночных условиях составляет выбор и принятие решений с учетом интересов всех участников доставки. Действительно, ИПС не информирует потребителя о предмете запроса в том смысле, что как-то изменяет его знания по этому предмету. Она информирует его лишь о наличии (или отсутствии) документов, имеющих отношение к его запросу, и о том, где эти документы можно найти [].

Автотранспортные предприятия, в особенности те, которые связаны с международными перевозками, одними из первых в новых экономических условиях почувствовали необходимость внедрения информационных технологий в управление производственными процессами. Конкуренция на рынке транспортных услуг в связи с возникновением множества мелких частных компаний и активным освоением восточного направления перевозок иностранцами в сочетании с жесткой налоговой политикой и удорожанием ресурсов поставили транспортные компании перед необходимостью мобилизовать все внутренние резервы. Стало очевидным то, что без широкого использования информационных технологий и персональных компьютеров эффективная деятельность транспортных компаний уже невозможна.

ТЛ немыслима без активного использования информационных технологий. Трудно себе представить формирование и организацию работы цепей доставки товаров без интенсивного оперативного обмена информацией между участниками транспортного процесса, без возможностей быстрого реагирования на потребности рынка транспортных услуг.

Сегодня практически невозможно обеспечить требуемое потребителями качество обслуживания и эффективность транспортных операций без применения информационных систем и программных комплексов для анализа, планирования и поддержки принятия коммерческих решений. Более того, именно благодаря развитию информационных систем и технологий, обеспечившему возможность автоматизации типовых операций в транспортных процессах, логистика стала доминирующей формой организации товародвижения на технологически высококонкурентном рынке транспортных услуг.

Все более важным становится обеспечение непрерывности управляемых процессов в узловых точках, где осуществляется прохождение грузов между сетями различных транспортных агентов и тем самым там, где осуществляется прохождение информации между различными сетями. Это касается, например, перевалочных пунктов (портов, железнодорожных станций, аэровокзалов и т.д.), а также организации бесперебойных смешанных перевозок (железнодорожный/речной) транспорт, железнодорожный/автомобильный транспорт).

Информационные технологии в логистике несут две полезные функции. Во-первых, с их помощью ускоряется процесс получения заказов, доставки грузов, управления автопарком. Чем быстрее все это происходит, тем меньше длительность цикла выполнения работ с точки зрения заказчика, меньше бумажной работы и ошибок, а значит, и затрат. Если фирма может быстро отвечать на запросы заказчиков, она уменьшает для себя неопределенность в отношении колебаний спроса и сроков выполнения заказов, и таким образом избавляется от необходимости лишних страхующих запасов. Во-вторых, информационные технологии плодотворно сказываются на планировании и оценке альтернатив. Для этого можно использовать системы поддержки принятия решений (СППР), способные повысить скорость, точность и полноту логистических решений [].

Кроме того, сегодня все чаще говорят об информационных технологиях и системах, интегрированных информационных и коммуникационных системах, подчеркивая тем самым приоритет информации над техникой и технологией обработки данных. Фокус все больше смещается от наращивания вычислительных мощностей к внедрению систем, обеспечивающих как контроль над процессами транспортировки, так и автоматизацию управления финансовыми, хозяйственными и трудовыми ресурсами предприятия. На фоне реформирования многих предприятий и реализации их планов по выходу на отечественный и западные финансовые рынки, ИТ становится центральным инструментом, обеспечивающим контроль за бизнес-процессами организации. И это особенно важно для повышения финансовой прозрачности и инвестиционной привлекательности организации.

Обеспечение качества и доступности необходимой информации для специалистов, возможность ее удобного представления и использования для решения различных производственных задач имеют сегодня главенствующий приоритет. Намечается создание новых информационно-коммуникационных служб, внешне напоминающих бывшие кустовые вычислительные центры, но с совершенно новой концепцией и на иной технико-экономической основе. Это так называемые логистические центры, призванные обслуживать транспортные процессы и обеспечивать перевозчиков необходимой для их работы информацией на коммерческой основе. С возникновением логистических центров и интегрированных транспортных систем концепция информационно-вычислительного обслуживания транспортно – логистической деятельности становится не только реальной, но и востребованной. Ключевым направлением в развитии логистических центров является интеграция информационных потоков и коммуникационное обеспечение транспортировки товаров.

Основная проблема, с которой сегодня сталкивается система управления транспортными, грузовыми, складскими и аналогичными потоками, заключается, прежде всего, в значительном увеличении количества людей участвующих в сборе, обработке и передачи данных, то есть занимающихся информационными технологиями. Огромное количество различных специалистов (менеджеров, аналитиков и др.) организуются лишь для того, чтобы принять решение. Но, так как у каждого в этой группе свои интересы, часто несовпадающие между собой, то возникают противоречия, выход из которых? На первый взгляд, можно было бы найти, выработав единый язык или документ для всей системы, но исторический опыт человечества показывает, что это не реально. А вот выработать единые правила, то есть организовать соответствующую информационную технологию для обмена данными между участниками управления транспортным потоком вполне приемлемо. Весь вопрос только в инструменте, который бы позволил работать разным специалистам одновременно, с учетом собственных интересов [].

Как и любая технология, информационная требует соответствия между способами, методами, методологией ее использования и объектом управления. Начиная с элементарных учетных систем и заканчивая сложными многофакторными системами статистической обработки, проблемы возникали практически только на уровне мощности технического оснащения (например, мощности процессора, объема памяти и т.д.). Сами алгоритмы работы с данными особо не изменились. И пока количество людей участвующих в управлении информационными технологиями не превышал определенного уровня, своевременность ответной реакции информационных систем удовлетворяла лиц, принимающих решение (ЛПР). Но, с появлением логистики, которая потребовала от таких систем соответствия изменения и измерения (то есть события, которые происходят, допустим, в транспортном потоке должны быть отслежены, проанализированы, оценены и одобрены ЛПР в приемлемое время). Оказалось, что соответствующих алгоритмов, отвечающих этим требованиям, практически нет. Ошибка, которую делают проектировщики таких систем, заключается в том, что они пытаются превратить «живую» динамичную систему в жестко фиксированную систему объектов и их отношений, часто не понимая, что один и тот же объект для различных управленцев (отправитель груза, таможенник, экспедитор, заказчик) транспортного потока будет иметь разные свойства и характеристики. А это значит, что информационная система, отражающая ситуации в транспортном потоке должна быть, прежде всего, динамичной и предоставлять данные и их обработку в соответствии с виденьем управленцев, отсюда, требования к информационным технологиям с точки зрения логистики должны быть следующими:

анализировать ситуацию и поведение взаимодействующих элементов системы в реальном масштабе времени;

в динамическом режиме обеспечивать мониторинг и диагностику управленческих процессов;

моделировать реальные действия и события;

прогнозировать и предупреждать критические ситуации [].

Использование компьютерной техники и современного программного обеспечения позволяет значительно улучшить скорость и качество управленческих решений. Современное состояние логистики и её развитие во многом сформировалось благодаря бурному развитию и внедрению во все сферы бизнеса информационно-компьютерных технологий. Реализация большинства логистических концепций была бы невозможна без использования быстродействующих компьютеров, локальных вычислительных сетей, телекоммуникационных систем и информационно-программного обеспечения [].

Разнообразные информационные потоки, циркулирующие внутри и между элементами логистической системы, логистической системой и внешней средой, образуют своеобразную логистическую информационную систему, которая может быть определена как интерактивная структура, состоящая из персонала, оборудования и процедур (технологий), объединенных связанной информацией, используемой логистическим менеджментом для планирования, регулирования, контроля и анализа функционирования логистической системы.

Если в информационной системе осуществляется автоматизированная обработка информации, то техническое обеспечение включает в себя компьютерную технику и средства связи между самими компьютерами.

Широкое проникновение логистики в сферу управления производством в существенной степени обязано компьютеризации управления материальными потоками. Программное обеспечение компьютеров позволяет на каждом рабочем месте решать сложные вопросы по обработке информации. Эта способность микропроцессорной техники дает возможность с системных позиций подходить к управлению материальными потоками, обеспечивая обработку и взаимный обмен большими объемами информации между различными участниками логистического процесса.

В настоящее время между партнерами широко распространяются технологии безбумажных обменов информацией. На транспорте вместо сопровождающих груз многочисленных документов (особенно в международном сообщении) по каналам связи (Интернет) синхронно с грузом передается информация, содержащая о каждой отправляемой единице все необходимые для нее характеристики товара и реквизиты. При такой системе на всех участках маршрута в любое время можно получить исчерпывающую информацию о грузе и на основе этого принимать управленческие решения. Логистическая система дает возможность грузоотправителю получать доступ к файлам, отражающим состояние транспортных услуг и загрузку транспорта [].

Возможен автоматический документальный обмен между производителями товаров и крупными магазинами, включающий обмен накладными и транспортными конторами при прямой отправки товаров от производителя к покупателю. С помощью технологии безбумажных обменов информацией покупатель может непосредственно оформить заказы на покупку.

Электронный обмен данными – процесс, который позволяет с помощью компьютеров наладить связь между компаниями, заключить сделку с помощью глобальных и локальных вычислительных сетей, которые непосредственно организуют взаимодействие между компьютерами различных компаний. Чтобы реализовать эти возможности, компании заключают стандартные протоколы обмена и заключают между собой договора.

Для обеспечения электронного обмена данными в ТЛ используются следующие информационные системы:

Система Gon-rand. Одной из задач информационной системы Gon-rand является сбор информации о наличии груза. Перевозчик дает заявку о свободных провозных возможностях и направлении перевозки. Информация заносится в базу данных. Информация о грузах поступает в систему непрерывно. Система позволяет группировать грузы по отправителям, получателям, количеству мест и выдает информацию об отправлении, наименовании грузополучателя, номере автомобиля, заказчике, коде департамента и сумме отправлений по департаментам.

Система Videotrans предназначена для информационного обслуживания предприятий транспорта, которые могут получать справки и вводить информацию о наличии в их распоряжении транспортных средств или товара для доставки.

Система СТС предоставляет для экспедиторов информацию о наличии грузов, типах автомобилей, маршрутах наиболее рационального движения, адреса транспортных фирм, имеющих в наличии свободный подвижной состав, и т.п. Для перевозчиков система предоставляет следующую информацию: возможность загрузки грузом, адрес отправителя, место и время загрузки, время прибытия с грузом, адрес получателя и т.п.

Система BRS функционирует аналогично системе СТС. Грузоотправитель контактирует не с перевозчиком, а с информационной системой. Фирма гарантирует оплату перевозчикам выполненной перевозки, если заказчик не произвел своевременно оплату, что повышает привлекательность обслуживания, расширяя тем самым охват рынка потребителей.

Система Espace Cat сообщает пользователю параметры перевозимых грузов и схемы их размещения в кузове транспортного средства, представляя эти данные в виде трехмерных графиков. Система вычисляет параметры оптимальной упаковки. Обладая модульной структурой, она достаточно легко приспосабливается к требованиям пользователей.

Создание интегрированных систем для поддержки принятия решений при управлении распределением товаров является актуальной проблемой. Такие интегрированные системы включают базы и банки данных, банки моделей, систему информационной поддержки и позволяют проводить экспертные и аналитические оценки при принятии решений.

Система ISCIS (Integrated Supply Chain Information System) является интегрированной информационной системой, обслуживающей логистический канал. Время доставки сообщений из любой точки земного шара в другую ограничивается только продолжительностью процесса переформатирования данных, временем ожидания начала обслуживания, а обработка сообщений производится в режиме реального времени, что существенно важно для поставщиков и потребителей, работающих по системе Kanban, «точно в срок» и др.

Система GPS (Global Searching Systems) – автоматизированная глобальная спутниковая система, предназначенная для определения широты и долготы местонахождения транспортного средства (судна, самолета, грузового автомобиля и т.п.). Система связана с искусственными спутниками Земли. Каждый спутник непрерывно передает в эфир сигналы времени и координаты своего местонахождения. Транспортное средство должно быть оснащено специальным приемным устройством, которое принимает сигналы с трех спутников одновременно, обрабатывает их и выводит координаты точки местонахождения на дисплей (погрешность результатов составляет не более 3-15 м) [].

В целом, инновации в наземном транспорте могут быть следующими:

введение платных дорог. Во всем мире данное нововведение помогает разгрузить основные транспортные узлы, уменьшить количество пробок в часы пик и дать водителю возможность выбрать, что для него важнее – скорость или отсутствие платы за передвижение. Конечно, у данной системы существуют и недочеты, но в целом свою функцию она успешно выполняет.

получение информации о состоянии и интенсивности дорожного движения в режиме реального времени. Для контроля над основными транспортными потоками предлагается применять систему встроенных микрочипов в шинах автомобилей, информация с которых будет поступать в специальные датчики, установленные на дорогах. Таким образом, предполагают эксперты, можно будет координировать движение, своевременно получая информацию об интенсивности движения в том или ином районе. Также предполагается со временем создать интеллектуальные дороги, которые смогут автоматически изменять направление движения в зависимости от загруженности отдельных участков. Поскольку сегодня автомобильные пробки для городов-миллионников являются очень актуальной проблемой, данная система требует быстрого внедрения.

интеллектуальный общественный транспорт. Под этим подразумевается разработка и внедрение системы двухстороннего информирования. Благодаря ей пассажиры смогут с помощью интернета узнавать количество свободных мест, время прибытия и скорость движения ближайшего автобуса, маршрутного такси, поезда метро или пригородной электрички. А транспортные компании смогут узнавать об увеличении числа пассажиров на той или иной остановке, что позволит своевременно направлять туда необходимые средства передвижения.