- •2. Лабораторные работы

- •2.1. Измерение скоростей и расходов воды с помощью поплавков

- •Измерение глубины потока воды в главном створе лотка

- •Измерение поверхностных скоростей потока воды в гидравлическом лотке

- •Вычисление фиктивного расхода воды

- •2.3. Определение плотности древесины на сплаве

- •Опытные данные для определения плотности древесины гидрометрическим способом

2. Лабораторные работы

2.1. Измерение скоростей и расходов воды с помощью поплавков

Цель работы. Освоить методику определения поверхностных скоростей течения потока и расхода воды лесосплавной реки с помощью поплавков.

Общие

сведения. При

движении воды в естественных руслах

лесосплавных рек наблюдается неравномерное

движение жидкости, при котором основные

гидравлические параметры переменны по

длине потока. При устройстве лесосплавных

сооружений выбирают участки реки с

признаками равномерного движения:

расход воды постоянен

![]() ;

русло реки призматическое; глубина воды

;

русло реки призматическое; глубина воды

![]() ;

следовательно, форма и площадь живого

сечения потока ,

R,

постоянны;

шероховатость смоченной поверхности

русла по длине не изменяется; местные

сопротивления в русле реки отсутствуют;

уклон дна русла реки i

> 0; пьезометрический,

гидравлический уклоны водного потока

и уклон дна реки равны

;

следовательно, форма и площадь живого

сечения потока ,

R,

постоянны;

шероховатость смоченной поверхности

русла по длине не изменяется; местные

сопротивления в русле реки отсутствуют;

уклон дна русла реки i

> 0; пьезометрический,

гидравлический уклоны водного потока

и уклон дна реки равны

![]() .

.

Тогда средняя скорость водного потока равна

![]() ,

(2.1)

,

(2.1)

где

С

– коэффициент Шези,

![]() ;

;

R – гидравлический радиус, м;

n – коэффициент шероховатости русла, устанавливаемый при отсутствии натурных измерений по таблицам курса гидравлики;

у

– показатель степени, принимаемый

равным

![]() при

при

![]() и

и

![]() при

при

![]() .

.

Расход воды при равномерном движении потока определяют

![]() , (2.2)

, (2.2)

где – площадь живого сечения потока, м2.

Используя полученные формулы (2.1), (2.2), можно определить среднюю скорость и расход воды для различных форм речного русла:

1)

естественного широкого неглубокого

русла при

![]() ,

,![]()

![]() ;

(2.3)

;

(2.3)

![]() ;

(2.4)

;

(2.4)

2)

широкого параболического русла при

![]() ,

,

![]()

![]() ;

(2.5)

;

(2.5)

![]() ;

(2.6)

;

(2.6)

3)

широкого прямоугольного русла при

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ;

(2.7)

;

(2.7)

![]() ,

(2.8)

,

(2.8)

где h – глубина потока воды в русле, м;

![]() –

средняя глубина потока, м.

–

средняя глубина потока, м.

Описание лабораторной установки приведено в разд. 1.5. Для проведения лабораторной работы используется русловая часть гидравлического лотка размерами 10,01,90,4 м (рис. 1.1), а также измерительные приборы и инструменты: секундомеры, рулетка, мерные линейки и рейки, планиметр, пенопластовые поплавки.

Порядок выполнения работы

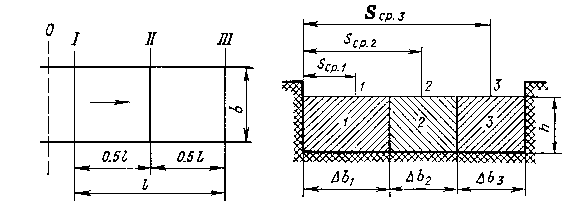

1. Наметить в русловой части лотка (рис. 1.1) нижнего бьефа плотины 4 гидрометрических створов: главный (II), вспомогательные – верхний (I), нижний (III) и пусковой (0) (рис. 2.1) так, чтобы l = 2 b, а расстояние между створами 0-I было равным 0,2 м. Измерить расстояние между створами и ширину поперечного профиля лотка в главном створе. Главный створ разбить на секторы (в нашем случае достаточно разбить створ на 3-5 секторов).

2.

Пустить воду в лоток и замерить уровень

воды Н

по водомерному стеклу головного

устройства (рис. 1.1). По тарировочному

графику (рис. 1.2) определить расход воды

в лотке

![]() .

.

Рис. 2.1. Схема гидрометрических створов в лотке

3. В главном створе лотка (II)замерить глубины воды в намеченных секторах (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Измерение глубины потока воды в главном створе лотка

Отношение

|

УЛБ |

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

УПБ |

Ширина

сектора

|

|

|

|

|

|

|

Глубина воды h, м |

|

|

|

|

|

|

Границы

элементарных секторов приведены на

схеме (рис. 2.1), и с учетом их положения

определяются величины

.

Проверка

![]() .

.

4. Пусковой створ (0) разметить на 10 равных частей. От пускового створа пустить поплавки в размеченных точках таким образом, чтобы через каждый сектор главного створа (рис. 2.1) прошло 2-3 поплавка. Секундомером замерить время прохождения t каждым поплавком расстояния l между вспомогательными створами (I и II) (табл. 2.2). Также измеряется расстояние от борта лотка до точек пересечения поплавком главного створа S. Из каждой точки пускового створа для контроля последовательно пускают по 3 поплавка.

Таблица 2.2