- •Вопрос 1. Морфофункциональная классификация эпителиев. Однослойные эпителии. Типы, строение, локализация, функции.

- •Запирающие.

- •Вопрос 2. Межклеточные контакты. Адгезионные и плотные контакты, ультраструктурная и молекулярная организация.

- •Запирающие.

- •Вопрос 3. Простые и проводящие контакты. Ультраструктурная и молекулярная организация.

- •Вопрос 4. Покровные эпителии. Однослойные эпителии. Принципы структурной организации и функции однослойных эпителиев. Локализация камбиальных клеток.

- •Вопрос 5. Многослойные эпителии. Классификация. Общие морфологические признаки. Строение эпителиев, локализация, функции.

- •Вопрос 6. Железы. Строение и функции. Принципы классификации экзокринных желез, источники развития. Типы секреции.

- •Вопрос 7. Кровь. Компоненты крови. Классификация форменных элементов крови. Гемограмма.

- •Вопрос 8. Эритроциты. Строение (форма, размеры). Плазмолемма и подмембранный цитоскелет эритроцитов. Ретикулоциты. Функции.

- •Вопрос 9. Лейкоциты. Классификация лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Особенности лейкоцитарной формулы у детей.

- •Агранулоциты

- •Вопрос 10. Лейкоцитарная формула. Гранулоциты (см и эм). Строение и функции.

- •Вопрос 11. Лейкоцитарная формула. Лимфоциты. Классификация по морфологическому и функциональному признаку (см и эм). Моноциты, строении, функции.

- •Вопрос 12. Лейкоциты. Агранулоциты. Строение и функции. Роль в системе мононуклеарных фагоцитов.

- •Вопрос 13. Тромбоциты. (см и эм). Строение гиаломера и грануломера. Функции.

- •Вопрос 14. Постэмбриональный гемопоэз. Классификация кроветворных клеток. Стволовые кроветворные клетки: строение, локализация, основные свойства.

- •Устойчивы к действию повреждающих факторов

- •Вопрос 15. Красный костный мозг. Строение. Эритроцитопоэз. Основные стадии развития и дифференцировки эритроцитов.

- •Вопрос 16. Гранулоцитопоэз. Стадии развития и дифференцировки гранулоцитов.

- •Вопрос 17. Красный костный мозг. Строение. Стадии развития тромбоцитов.

- •Вопрос 18. Моноцитопоэз. Основные стадии развития и дифференцировки моноцитов.

- •Вопрос 19. Т-лимфоциты: субпопуляции. Характеристика рецепторов. Антигеннезависимая и антигензависимая пролиферация и дифференцировка.

- •Вопрос 20. Механизм активации т-лимфоцитов в условиях иммунологической реакции клеточного типа. Этапы взаимодействия т-киллера с клеткой-мишенью.

- •Вопрос 21. В-лимфоциты (субпопуляции). Характеристика рецепторов, антигеннезависимая и антигензависимая пролиферация и дифференцировка.

- •Вопрос 22. Антигены. Растворимые и нерастворимые. Гуморальный иммунитет. Фазы иммунного ответа.

- •Вопрос 23. Классифкация иммунокомпетентных клеток. Клеточный иммунитет. Фазы иммунного ответа.

- •Вопрос 24. Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Клеточный состав, источники развития и обновления. Механизмы связи клеток с компонентами межклеточного вещества.

- •Вопрос 25. Дифферон фибробластов. Световая и электронная микроскопия типов клеток. Функции фибробластов.

- •Вопрос 26. Макрофаги (гистиоциты) и плазматические клетки (см и эм), участие в иммунных реакциях.

- •Вопрос 27. Биосинтез коллагена. Уровни структурной организации коллагеновых и эластических волокон. Типы коллагена, зоны локализации в организме.

- •Вопрос 28. Плотная волокнистая соединительная ткань, ее разновидности и функции. Строение сухожилия.

- •Вопрос 29. Хрящевая ткань. Классификация хрящевых тканей. Дифферон хрящевой ткани. Строение и функции надхрящницы. Зональность строения хряща (на примере гиалиновой хрящевой ткани).

- •Стволовая клетка.

- •Полустволовая клетка.

- •Вопрос 30. Гистогенез хрящевых тканей. Механизм интерстициального и аппозиционного роста.

- •Вопрос 31. Костные ткани. Классификация. Диффероны костной ткани. (см и эм). Характеристика матрикса. Механизм минерализации и резорбции.

- •Вопрос 32. Строение трубчатой кости. Надкостница. Собственное вещество кости. Гормональная регуляция.

- •Вопрос 33. Гистогенез костных тканей. Прямой и непрямой остеогенез. Строение эпифизарной хрящевой пластинки роста.

- •Вопрос 34. Мышечное волокно. Световая, поляризационная и электронная микроскопия. Миофибрилла. Саркомер, строение, формула саркомера.

- •Вопрос 35. Молекулярная организация актиновых и миозиновых миофиламентов. Саркотубулярная система. Механизм мышечного сокращения.

- •Вопрос 36. Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань. Структурно-функциональная характеристика кардиомиоцитов.

- •Вопрос 37. Общая характеристика гладкой мышечной ткани. Типы гладких миоцитов. Строение, локализация и функции.

- •Вопрос 38. Морфофункциональная характеристика гладкого миоцита (см и эм). Сократительный и опорный аппарат. Механизм мышечного сокращения.

- •Вопрос 39. Нервная ткань. Гистогенез. Производные нервной трубки (нейробласты, глиобласты), нервного гребня и нейральных плакод.

- •Вопрос 40. Морфофункциональные зоны нейрона. Органеллы общего и специального значения.

- •Вопрос 41. Морфофункциональная характеристика нейрона. Дендритный и аксонный транспорт. Роль плазмолеммы нейронов в рецепции, генерации и проведении нервного импульса.

- •Вопрос 42. Нейроглия. Морфофункциональная характеристика. Локализация. Строение. Функция.

- •Вопрос 43. Классификация нервных волокон. Безмиелиновые и миелиновые нервные волокна. Ультраструктурная организация миелинового нервного волокна.

- •Вопрос 44. Механизм и скорость проведения нервного импульса. Регенерация нервных волокон.

- •Вопрос 45. Нейронный состав простой рефлекторной дуги. Рецепторные нервные окончания.

- •Вопрос 46. Рецепторные нервные окончания. Классификация. Рецепторы скелетных мышц и сухожилий.

- •Вопрос 47. Межнейронные контакты (синапсы). Классификация. Ультраструктурная организация химических синапсов. Механизм передачи нервного импульса.

- •Вопрос 48. Двигательные нервные окончания. Классификация. Ультраструктурная организация нервно-мышечного синапса.

Вопрос 28. Плотная волокнистая соединительная ткань, ее разновидности и функции. Строение сухожилия.

Плотная волокнистая соединительная ткань (ПВСТ) характеризуются относительно большим количеством плотно расположенных волокон и незначительным количеством клеточных элементов и основного аморфного вещества между ними. Основная функция ПВСТ – обеспечение механической прочности. В зависимости от характера расположения волокнистых структур эта ткань подразделяется на плотную неоформленную и плотную оформленную соединительную ткань.

|

|

Неоформленная ПВСТ |

Оформленная ПВСТ |

|

Особенности |

много волокон, мало клеток, волокна имеют беспорядочное расположение |

много волокон, мало клеток, волокна имеют упорядоченное расположение - собраны в пучки |

|

Локализация |

сетчатый слой дермы, надкостница, надхрящница, капсулы паренхиматозных органов |

сухожилия, связки, капсулы, фасции, фиброзные мембраны |

|

Клетки |

клеток очень мало имеются, в основном, фибробласты, могут встретиться тучные клетки, макрофаги |

|

|

Волокна |

коллагеновые и эластические, волокон - много |

|

|

Основное вещество |

гликозаминогликаны и протеогликаны в небольшом количестве |

гликозаминогликаны и протеогликаны в очень большом количестве |

Сухожилие (tendo). Оно состоит из толстых, плотно лежащих параллельных пучков коллагеновых волокон. Между этими пучками располагаются фиброциты и небольшое количество фибробластов и основного аморфного вещества.

Каждый пучок коллагеновых волокон, отделенный от соседнего слоем фиброцитов, называется пучком первого порядка. Несколько пучков первого порядка, окруженных тонкими прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, составляют пучки второго порядка. Прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани, разделяющие пучки второго порядка, называются эндотенонием. Из пучков второго порядка слагаются пучки третьего порядка, разделенные более толстыми прослойками рыхлой соединительной ткани — перитенонием (сухожилие – tendo). Иногда пучком третьего порядка является само сухожилие. В крупных сухожилиях могут быть и пучки четвертого порядка.

В перитенонии и эндотенонии проходят кровеносные сосуды, питающие сухожилие, нервы и проприоцептивные нервные окончания, посылающие в центральную нервную систему сигналы о состояции натяжения ткани сухожилий.

Некоторые сухожилия (самые крупные и подвижные) в местах прикрепления к костям заключены во влагалища, построенные из двух волокнистых соединительнотканных оболочек, между которыми находится жидкость (смазка), богатая гиалуроновой кислотой.

Вопрос 29. Хрящевая ткань. Классификация хрящевых тканей. Дифферон хрящевой ткани. Строение и функции надхрящницы. Зональность строения хряща (на примере гиалиновой хрящевой ткани).

Хрящевые ткани входят в состав органов дыхательной системы, суставов, межпозвоночных дисков итд, состоят из клеток — хондроцитов и хондробластов и большого количества межклеточного гидрофильного вещества, отличающегося упругостью. От 50 до 70 % сухого вещества хрящевой ткани составляет коллаген, волокна которого преимущественно направлены против действия механических сил (то есть если на хрящ нагрузка идёт сверху, то и волокна в этом хряще изначально занимают вертикальное положение), что помогает аммортизации.

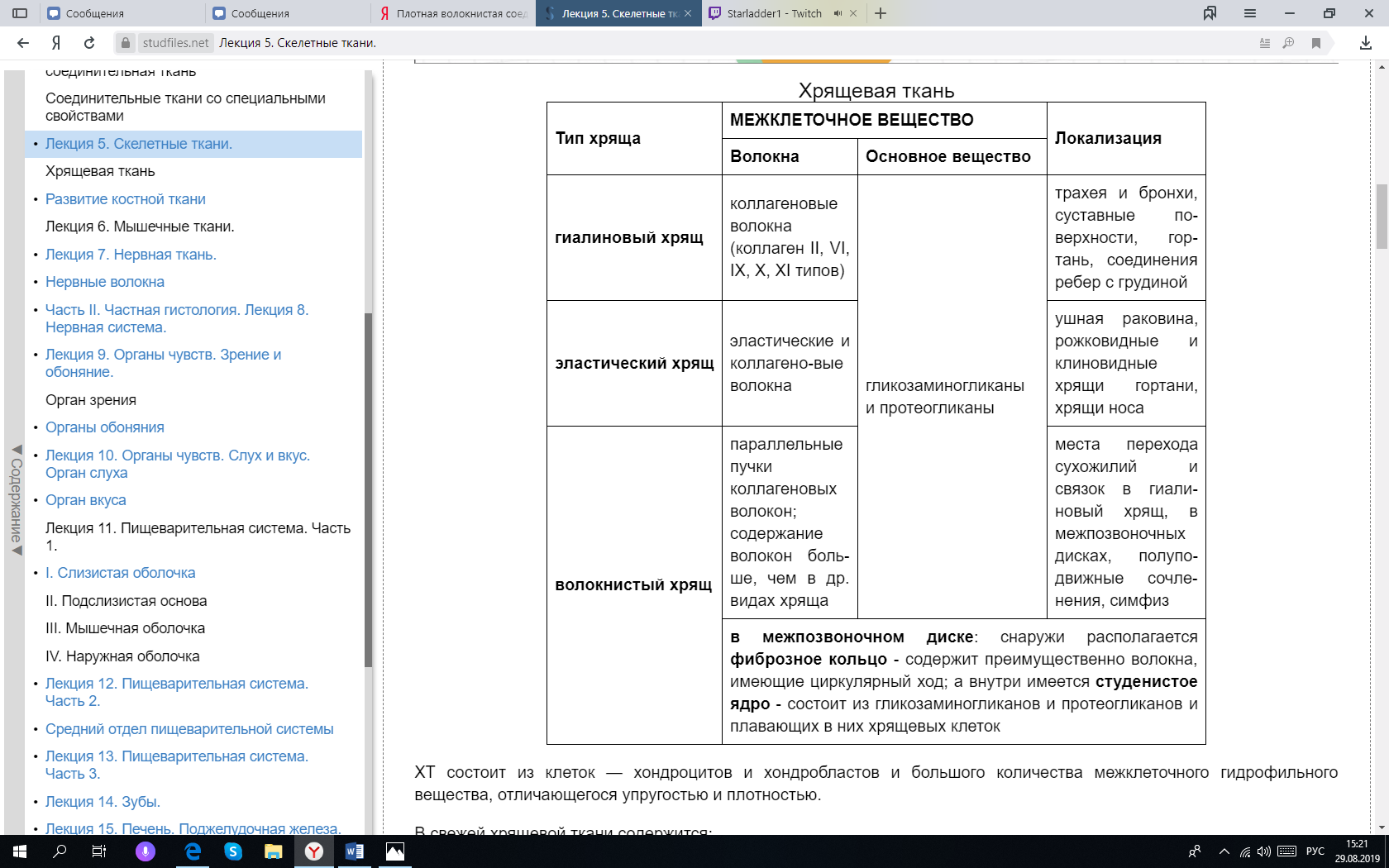

Различают три вида хрящевой ткани: гиалиновую, эластическую, волокнистую. Такое подразделение хрящевых тканей основано на структурно-функциональных особенностях строения их межклеточного вещества, степени содержания и соотношения коллагеновых и эластических волокон.

Клетки хрящевых тканей представлены хондробластическим дифференом: