- •Содержание

- •1.1. Электротехнические устройства постоянного тока

- •1.2. Элементы электрической цепи постоянного тока

- •1.3. Положительные направления токов и напряжений

- •1.4. Резистивные элементы

- •1.5. Источники электрической энергии постоянного тока

- •1.6. Источник эдс и источник тока

- •1.7. Первый и второй законы кирхгофа

- •1.8. Применение закона ома и законов кирхгофа для расчетов электрических цепей

- •1.9. Метод эквивалентного преобразования схем

- •1.10. Метод узловыу потенциалов

- •1.11. Метод контурных токов

1.5. Источники электрической энергии постоянного тока

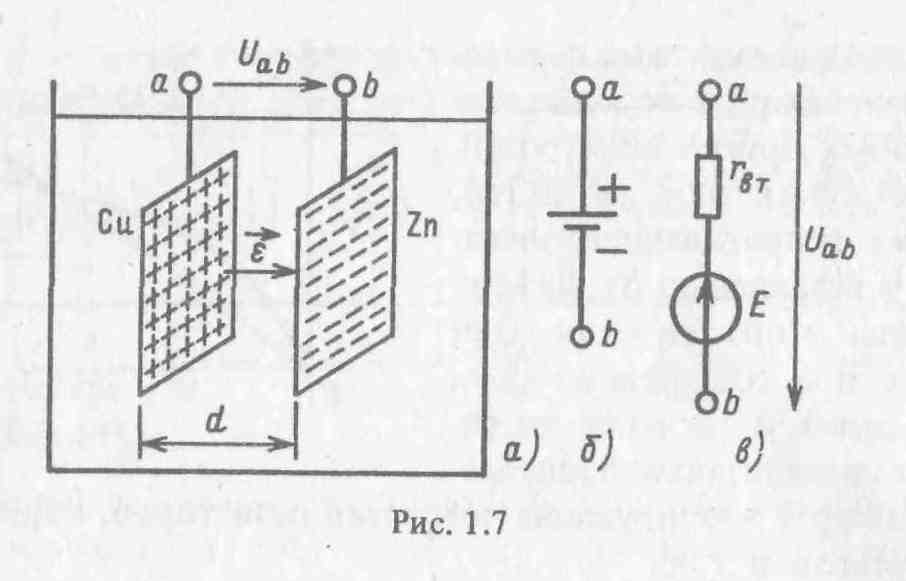

Рассмотрим источник энергии на примере гальванического элемента. Один из типов гальванических элементов (рис. 1.7, а) представляет собой две пластины – из меди Cu и из цинка Zn, помещенные в раствор серной кислоты H2SO4 2Н+ + SO4–.

Вследствие химических процессов

положительные ионы цинка Zn++

переходят в раствор серной кислоты,

оставляя на цинковой пластине избыток

отрицательных свободных зарядов.

Одновременно в растворе серной кислоты

тяжелые и малоподвижные положительные

ионы цинка Zn++ оттесняют легкие и

подвижные положительные ионы водорода

Н+ к медной пластине, на поверхности

которой происходит восстановление

нейтральных атомов водорода. При этом

медная пластина теряет свободные

отрицательные заряды, т.е. заряжается

положительно. Между разноименно

заряженными пластинами возникает

однородное электрическое поле с

напряженностью

,

которое препятствует направленному

движению ионов в растворе. При некотором

значении напряженности поля

![]() накопление зарядов на пластинах

прекращается. Напряжение или разность

потенциалов между пластинами, при

которой накопление зарядов прекращается,

служит количественной мерой сторонней

силы (в данном случае химической природы),

стремящейся к накоплению заряда.

накопление зарядов на пластинах

прекращается. Напряжение или разность

потенциалов между пластинами, при

которой накопление зарядов прекращается,

служит количественной мерой сторонней

силы (в данном случае химической природы),

стремящейся к накоплению заряда.

Рис. 1.7

Количественную меру сторонней силы

принято называть электродвижущей

силой (ЭДС) . Для гальванического элемента

ЭДС

![]() ,

где d – расстояние между пластинами;

,

где d – расстояние между пластинами;

![]() – напряжение, равное разности

потенциалов между выводами пластин в

режиме холостого хода, т. е. при отсутствии

тока в гальваническом элементе.

– напряжение, равное разности

потенциалов между выводами пластин в

режиме холостого хода, т. е. при отсутствии

тока в гальваническом элементе.

Если к выводам гальванического элемента подключить приемник, например резистор, то в замкнутой цепи возникнет ток. Направленное движение ионов в растворе кислоты сопровождается их взаимными столкновениями, что создает внутреннее сопротивление гальванического элемента постоянному току.

Таким образом, гальванический элемент, эскизное изображение которого дано на рис. 1.7, а, а изображение на принципиальных схемах – на рис. 1.7, б, можно представить схемой замещения (рис. 1.7, в), состоящей из последовательно включенных источника ЭДС Е и резистивного элемента с сопротивлением , равным его внутреннему сопротивлению. Стрелка ЭДС указывает направление движения положительных зарядов внутри источника под действием сторонних сил. Стрелка напряжения Uаb указывает направление движения положительных зарядов в приемнике, если его подключить к источнику энергии.

Схема замещения на рис. 1.7, в справедлива для любых других источников электрической энергии постоянного тока, которые отличаются от гальванического элемента физической природой ЭДС и внутреннего сопротивления.

1.6. Источник эдс и источник тока

Рассмотрим процессы в цепи, состоящей

из источника электрической энергии,

подключенного к резистору с сопротивлением

нагрузки

![]() .

.

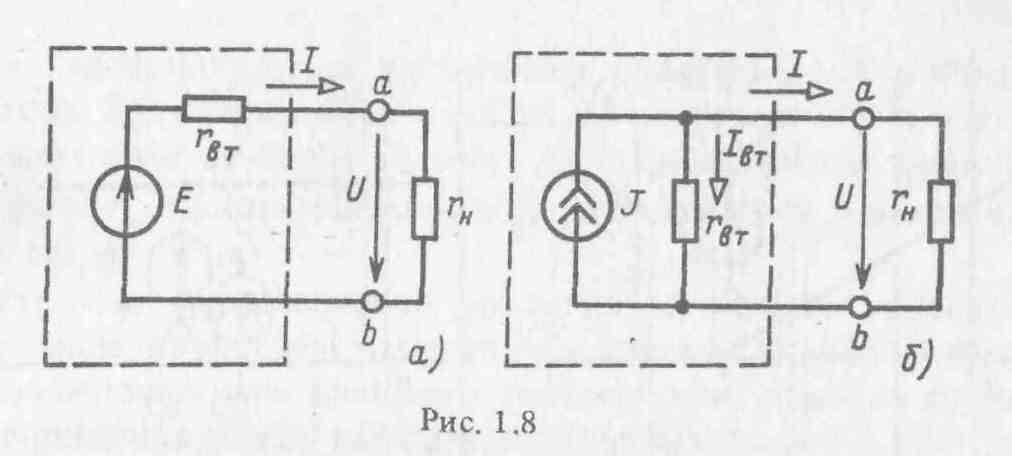

Представим источник электрической энергии схемой замещения на рис. 1.7, в, а всю цепь – схемой на рис. 1.8, а.

Рис. 1.8

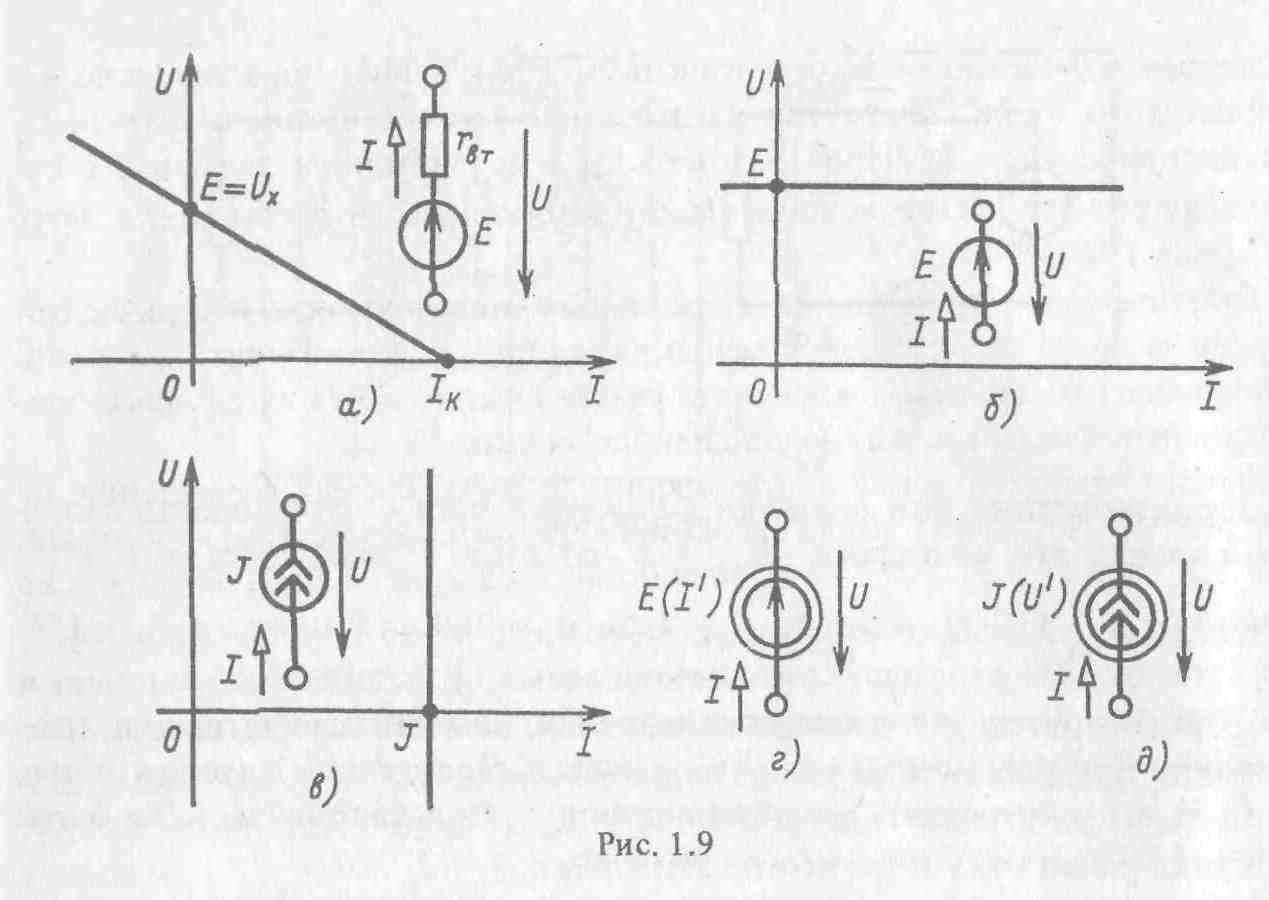

Свойства источника электрической энергии определяет вольт-амперная характеристика или внешняя характеристика – зависимость напряжения между его выводами Uаb =U от тока I источника, т. е. U ( I )

![]() (1.2)

(1.2)

которой соответствует прямая на рис.

1.9, а. Уменьшение напряжения источника

при увеличении тока объясняется

увеличением падения напряжения на

его внутреннем сопротивлении

.

При напряжении U=0 ток

источника равен току короткого замыкания:

![]() .

.

Участок внешней характеристики при отрицательных значениях тока соответствует зарядке аккумулятора.

Во многих случаях внутреннее сопротивление

источника электрической энергии

мало по сравнению с сопротивлением

и справедливо неравенство

![]() .

В этих случаях напряжение между выводами

источника электрической энергии

практически не зависит от тока, т. е.

UЕ=const.

.

В этих случаях напряжение между выводами

источника электрической энергии

практически не зависит от тока, т. е.

UЕ=const.

Источник электрической энергии с малым внутренним сопротивлением можно заменить идеализированной моделью, для которой =0. Такой идеализированный источник электрической энергии называется идеальным источником ЭДС с одним параметром Е=Ux =U. Напряжение между выводами идеального источника ЭДС не зависит от тока, а его внешняя характеристика определяется выражением

U=Е=const, (1.3)

которому соответствует прямая на рис. 1.9, б. Такой источник называется также источником напряжения. На этом же рисунке показано изображение идеального источника ЭДС на схемах.

В ряде специальных случаев, в частности

в цепях с полупроводниковыми приборами

и электронными лампами, внутреннее

сопротивление источника электрической

энергии может быть во много раз больше

сопротивления нагрузки

(внешней по отношению к источнику

части цепи). При выполнении условия

![]() в таких цепях ток источника электрической

энергии

в таких цепях ток источника электрической

энергии

![]() ,

,

Рис. 1.9

т. е. практически равен току короткого

замыкания источника. Источник

электрической энергии с большим

внутренним сопротивлением можно заменить

идеализированной моделью, у которой

![]() и

и

![]() и для которой справедливо равенство

и для которой справедливо равенство

![]() .

Такой идеализированный источник

электрической энергии называется

идеальным источником тока с одним

параметром

.

Такой идеализированный источник

электрической энергии называется

идеальным источником тока с одним

параметром

![]() .

Ток источника тока не зависит от

напряжения между его выводами, а его

внешняя характеристика определяется

выражением

.

Ток источника тока не зависит от

напряжения между его выводами, а его

внешняя характеристика определяется

выражением

![]() const,

(1.4)

const,

(1.4)

которому соответствует прямая на рис. 1.9, в. На этом же рисунке дано изображение источника тока на схемах. Участок внешней характеристики с отрицательным значением напряжения соответствует потреблению источником тока энергии из внешней относительно него цепи.

От схемы замещения источника энергии на рис. 1.8, а можно перейти к эквивалентной схеме замещения с источником тока. Для этого разделим все слагаемые выражения (1.2) на внутреннее сопротивление источника :

![]()

или

![]()

Последнее равенство можно истолковать

следующим образом: ток источника

тока J складывается из тока I

в резистивном элементе

(во внешнем участке цепи) и тока

![]() в резистивном элементе с сопротивлением

,

включенном между выводами а и b

источника энергии (рис. 1.8,6).

в резистивном элементе с сопротивлением

,

включенном между выводами а и b

источника энергии (рис. 1.8,6).

Отметим, что представление реальных источников электрической энергии в виде двух схем замещения является эквивалентным представлением относительно внешнего участка цепи: в обоих случаях одинаковы напряжения между выводами источника.

Однако энергетические соотношения в

двух схемах замещения не одинаковы. Не

равны между собой мощности, развиваемые

источником ЭДС (рис. 1.8, a) EI и

источником тока (рис. 1.8,6) UJ, а также

мощности потерь

![]() (см. о мощности ниже, в § 1.15).

(см. о мощности ниже, в § 1.15).

В теории цепей различают независимые

и зависимые источники ЭДС и тока. В

последнем случае источники имеют

отличительное изображение на схемах,

например

![]() (рис. 1.9, г),

(рис. 1.9, г),

![]() (рис. 1.9, д), где

(рис. 1.9, д), где

![]() и

и

![]() – ток и напряжение какой-либо из ветвей

цепи, а их параметры зависят от

значений других величин.

– ток и напряжение какой-либо из ветвей

цепи, а их параметры зависят от

значений других величин.