- •Глава 1. Наблюдение и измерение цифровых изображений 4

- •Глава 1. Наблюдение и измерение цифровых изображений

- •История фотограмметрии

- •Изображения и их основные характеристики

- •1.3. Получение растровых изображений и их преобразование

- •1.4 Преобразование цифровых изображений

- •1.5 Измерение цифровых изображений

- •1.6 Автоматизация спектроскопических измерений

1.3. Получение растровых изображений и их преобразование

Цифровые изображения получают двумя способами, один из которых предполагает сканирование аналоговых фотоснимков (аэронегативов), полученных в процессе аэрофотосъемки, а второй – использование цифровых съемочных систем (сенсоров) непосредственно в процессе съемки. В обоих случаях цифровое изображение формируется с помощью либо фотодиодов, либо приемников с зарядовой связью (ПЗС) в форме ПЗС-матрицы или ПЗС-линейки с примерно одинаковыми техническими возможностями. Применение ПЗС-матрицы предполагает формирование всего кадра изображения по схеме, аналогичной фотокамере, где в фокальной плоскости вместо фотопленки располагается ПЗС- матрица. Применение ПЗС-линейки предполагает сканирование местности или изображения параллельными маршрутами с шагом, равным размеру элемента геометрического разрешения.

Сканирование фотоснимков выполняется с помощью оптико-электронных приборов-сканеров, которые по принципу исполнения можно разделить на роликовые, планшетные и барабанные, а по точности и назначению – на офисные и фотограмметрические.

Роликовые сканеры имеют малый формат, неподвижную считывающую головку и низкую точность.

Планшетные сканеры – более точные, но низкоскоростные; столбцы и строки изображения задаются перемещениями источника света и считывающей головки. Барабанные сканеры не без оснований считаются наиболее точными; строки формируемого изображения задаются вращением барабана, а столбцы – перемещением считывающей головки.

Офисные сканеры характеризуются относительно низким геометрическим разрешением (от 10 мкм с использованием фотодиодов до 100 мкм на основе ПЗС-линеек), существенными геометрическими

ошибками положения элементов растра и используются для сканирования фотоснимков только в исключительных случаях.

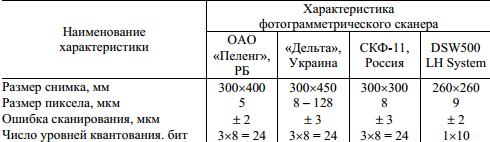

Фотограмметрические сканеры характеризуются высоким геометрическим разрешением (менее 10 мкм) и высокой геометрической точностью, которая определяется величиной ошибки сканирования и повторяемостью (изменением ошибки в десяти сканированиях). Технические характеристики некоторых наиболее распространенных фотограмметрических сканеров приведены в таблице 2; наличие 24-х уровней квантования обеспечивает получение цветного изображения (3 канала по 8 бит).

Таблица 2

Некоторые фотограмметрические сканеры (например, «Дельта», и др.) предусматривают возможность сканирования аэронегативов с неразрезанного аэрофильма, как это практикуется в фотограмметрическом производстве.

Затраты времени на сканирование характеризуются следующими данными для сканера «Дельта»: черно-белый снимок формата 23×23 см с геометрическим разрешением 8 мкм сканируется за 12 минут, а с геометрическим разрешением 30 мкм – за 4 минуты. Для получения цветного растрового изображения того же формата и с той же геометрической точностью требуется 30 и 9 минут соответственно.

Важнейшим элементом формирования цифрового изображения является эталонирование сканера, особенно в случае, если он не является фотограмметрическим. Сущность эталонирования заключается в сканировании контрольной сетки с нанесенными на нее горизонтальными и вертикальными штрихами, расстояния между которыми известны с точностью 1–2 мкм. На полученном изображении измеряют «пиксельные» координаты Хр, Ур крестов контрольной сетки в системе ОрХрУр (рис. 3), преобразуют их в линейную меру с учетом заданного геометрического разрешения и сравнивают полученные значения с точными координатами, отсчитанными по контрольной сетке. По найденным разностям координат соответствующих точек строят поле искажений, характеризующее все виды геометрических искажений, вносимых сканером в той или иной точке поля сканирования.

В последующем, изображения, полученные с помощью этого сканера, могут быть исправлены в соответствии с параметрами поля искажений. Имеющиеся публикации свидетельствуют, что таким образом искажения фотограмметрического сканера можно уменьшить до 1 мкм.

Цифровые съемочные системы (сенсоры) появились только на рубеже веков. К этому времени было достигнуто сопоставимое с фотоснимками геометрическое разрешение (5 – 6 мкм), появились средства хранения громадных объемов информации (порядка 1 Гб на каждый снимок), создана аппаратура стабилизации съемочной камеры в полете и высокоточного определения координат центров фотографирования.

В настоящее время успешно эксплуатируются несколько цифровых камер, в частности: ADS40 (фирм LH-System, Швейцария), DMC2001 (фирма Z/I Imaging (США, Германия), HRSC (центр космических исследований Германии DLR) и другие, обеспечивающие возможность получения изображений как в видимой части спектра, так и в инфракрасном диапазоне. Имеются данные о Российских цифровых съемочных комплексах ЦТК-140 и ЦТК-70. Некоторые характеристики этих камер приведены в таблице 3.

Таблица 3

Объем съемок, выполняемых с помощью цифровых съемочных систем, пока не велик и на 2002 год составлял не более 6% от общего их объема, и по оценкам специалистов, достигнет 12% в 2004 году.

С точки зрения фотограмметрической обработки цифровых изображений, получаемых с помощью цифровых съемочных систем на ПЗС-линейках, чрезвычайно важны два обстоятельства:

1. Изображения формируются в результате сканирования местности в направлении, перпендикулярном направлению полета. Поэтому результатом съемки являются не кадровые снимки, а полосы изображений, так что стереоскопические наблюдения и измерения возможны только по полосе перекрытия со смежным маршрутом.

2. Геометрия сканерных снимков не соответствует центральной проекции, поскольку каждая их строка формируется из собственного центра. Фотограмметрической обработке таких изображений предшествует преобразование их в форму, соответствующую законам построения изображений при центральном проектировании.

Невозможность создания стереопар, и отсутствие продольных перекрытий сканерных снимков существенно снижают точность их фотограмметрической обработки, поэтому современные съемочные системы предусматривают одновременное применение нескольких ПЗС-линеек, каждая из которых формирует изображение по определенному направлению.

Так, цифровая система ASD40 имеет в фокальной плоскости три ПЗС-линейки, одна из которых обеспечивает съемку полосы по направлению «вперед», вторая – полосы в направлении «вниз», а третья – полосы «назад». Совместная обработка трех полос изображений позволяет получить продольные перекрытия и выполнить стереоскопические наблюдения.

Цифровая съемочная система HRSC (High Resolution Stereo Camera) с помощью девяти линеек ПЗС в фокальной плоскости объектива выполняет съемку одновременно девяти перекрывающихся полос, пять из которых используется для стереообработки, а остальные четыре обеспечивают получение изображения в том или ином оптическом диапазоне.