- •Оперативное управление производством

- •5.1. Место оперативного управления в производственной деятельности организации

- •5.2. Методические положения по разработке оперативно-календарных планов

- •5.2.1. Особенности разработки оперативно-календарных планов

- •5.2.2. Определение очередности запуска партий деталей в обработку

- •5.2.3. Определение календарных сроков запуска-выпуска партии деталей

- •5.2.4. Составление сменно-суточных заданий

- •5.3. Организация работы по выполнению производственных программ и заданий

- •5.4. Координация работ по выполнению производственных программ и мотивация труда работников

- •5.5. Контроль хода производства

- •5.5.1. Роль функций учета, контроля, анализа и регулирования в процессе управления производством

- •5.5.2. Задачи и содержание оперативного учета производства

- •5.5.3. Выбор показателей для оценки функционирования процесса производства

- •5.5.4. Характеристика и содержание этапов контроля

- •5.5.5. Анализ производственной деятельности

- •5. 6. Регулирование хода производства

- •Построение диспетчерского аппарата организации

5.5.5. Анализ производственной деятельности

В соответствии с задачами анализа производственной деятельности выделяются следующие этапы его проведения.

Первый этап. Определение причин и виновников отклонений хода производства от запланированного уровня, выявление производственных резервов. В ходе выполнения производственной программы в каждом цехе возникают отклонения, вызванные воздействием на ход производства случайных возмущений. Все возмущающие воздействия можно разбить на две группы: внешние, не зависящие от деятельности объекта управления (корректировка планового задания, отключение электроэнергии, задержка поставок материалов внешним поставщиком и др.), и внутренние, зависящие от деятельности объекта управления (простои оборудования, отсутствие рабочего, нарушение норм расходования ресурсов и др.).

При обнаружении отклонений в работе объекта управления (в процессе контроля производства) необходимо выяснить, следствием каких возмущающих воздействий они являются и каковы причины возмущений, т. е. конкретные обстоятельства, которые в каждом конкретном случае приводят к отклонениям от плановых показателей. В каждом случае обязательно необходимо установить первопричину отклонения, нельзя ограничиваться обобщенной характеристикой причины. Например, информация о том, что «простои оборудования на участке возникли по организационным причинам», недостаточна для принятия конкретных решений. В каждом случае должен быть определен виновник отклонения, ответственный за потери, возникающие в результате нарушения хода производства, для предъявления обоснованных претензий. Первопричиной простоев оборудования может быть несвоевременная поставка материалов на участок, например, по вине мастера.

Первопричины отклонений хода производства от запланированного уровня должны фиксироваться с целью их обобщения и установления степени их воздействия на ход производства. При определении возможных причин изменения того или иного показателя можно воспользоваться предварительно построенной моделью причинно-следственных связей.

В процессе анализа производства, наряду с определением причин отклонений от утвержденной производственной программы, важное значение имеет выявление неиспользованных производственных резервов. Выделяются три группы резервов в соответствии с тремя элементами производственного процесса, относящимися к производственным ресурсам: улучшение использования средств труда (оборудования, инструмента и.т. д.), предметов труда (материалов, полуфабрикатов и т. п.) и трудовых ресурсов. Показателем рационализации, повышения эффективности использования ресурсов производства является уменьшение их доли, приходящейся на 1 руб. готовой продукции, т. е. снижение ресурсоемкости продукции.

Второй этап. Установление причинно-следственных связей, возникающих в ходе процесса производства, определение факторов, влияющих на показатели производственной деятельности, и измерение силы их влияния. Здесь под фактором понимается постоянно действующее и существенно влияющее на ход производства возмущающее воздействие (или причина изменения показателя).

Для обеспечения учета причин, оказывающих влияние на значения тех или иных показателей функционирования производства, и выявления факторов, с помощью которых можно воздействовать на ход производства в целях достижения запланированного уровня, необходимо построить модель причинно-следственных связей, возникающих между параметрами, характеризующими процесс производства. Модель должна включать все основные показатели, используемые для оценки производственной деятельности цеха, возможные причины их отклонений от запланированного уровня и взаимосвязи между ними. Фрагменты моделей, отражающих причинно-следственные связи в обрабатывающем цехе, представлены на рис. 5.3-5.5. Информация, накопленная в результате анализа причинно-следственных связей и статистической обработки данных, характеризующих основные причины срывов в процессе производства, должна оперативно поступать руководителям функциональных служб и производственных подразделений, ответственным за подобные срывы. Результаты контроля и анализа хода производства используются при проведении комплексного экономического анализа деятельности предприятия.

Рис. 5.3. Фрагмент обобщенной схемы причинно-следственных связей

Рис. 5.4. Схема, отражающая влияние основных причин

на отклонение от нормативного уровня показателя

«Затраты на основные материалы»

Рис. 5.5. Схема, отражающая влияние основных причин

на отклонение от нормативного уровня показателя

«Фонд заработной платы основных рабочих»

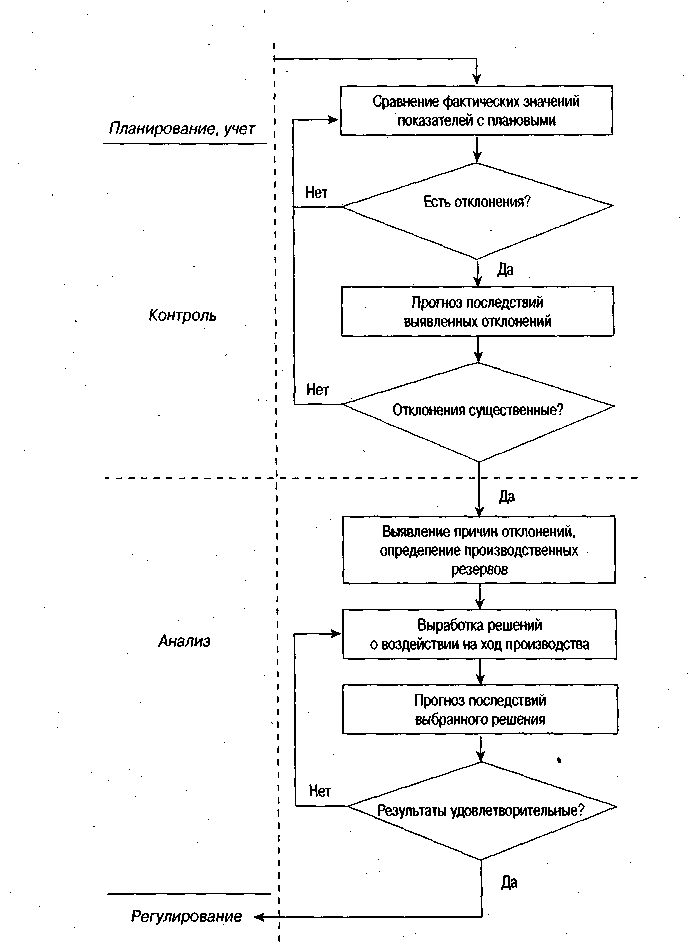

Третий этап. Подготовка аналитической информации, необходимой для принятия решений по регулированию хода производства. Менеджер, принимающий решения в сфере управления производством, должен располагать исчерпывающей информацией, всесторонне характеризующей состояние объекта управления, а также инструментом оценки последствий принимаемых им решений с точки зрения их влияния на показатели производственной деятельности. Каждое решение относительно введения в производство дополнительных ресурсов или их перераспределения должно быть проанализировано с позиций эффективности производства. Такая оценка базируется на использовании методов оперативного прогнозирования хода производства в пределах планового периода. Принципиальная схема процесса выработки решения и анализа его возможных последствий представлена на рис. 5.6.

При выработке решения о воздействии на процесс производства лицо, принимающее решение (ЛПР), пользуется аналитической

Рис. 5.6. Принципиальная схема процесса выработки решений и анализа хода производства

информацией о причинах, приведших к отклонениям контролируемых показателей, наличии производственных резервов и ресурсов, а также факторах, управляя которыми можно ликвидировать отклонения от запланированного хода производства. Последствия возможного варианта решения об изменении параметров производственного процесса проверяются прогнозированием производственной ситуации при условиях, заданных ЛПР. Прогнозируемые показатели производственной деятельности оцениваются, и в случае неудовлетворительных результатов ЛПР проверяет другой вариант решения. В итоге из возможных вариантов выбирается решение, наиболее удовлетворяющее требованиям эффективности производства.

Следует подчеркнуть, что в процессе контроля и анализа путем соответствующей обработки учетных данных создается информационная база, необходимая для поиска путей приспособления производства к изменениям внешней среды (изменениям требований рынка к ассортименту, объему и качеству продукции, издержкам на ее производство), предварительной оценки результатов маневрирования производственными ресурсами, выявления и вовлечения неиспользованных резервов, определения возможностей рационального использования имеющихся ресурсов (производственных площадей, оборудования, персонала), изучения факторов, отрицательно или положительно влияющих на деятельность производственных подразделений, принятия оригинальных, нестандартных решений по управлению производством.

Описанные выше этапы практически охватывают весь комплекс работ по контролю и анализу хода производства, которые должны выполняться в реальном масштабе времени, с использованием экономико-математических методов на базе применения современных информационных технологий.