- •Цифровая обработка данных ср Лекция 1

- •Причины возникновения и особенности цифровой обработки данных сейсморазведки мов огт

- •Основные факторы, влияющие на динамические особенности отраженных волн

- •Математическая модель среды

- •Математическая модель сейсмической трассы

- •Лекция 2 Математическая модель сейсмограммы для однократно отраженных волн

- •Блок-схема математической модели трассы, как канала связи

- •Порядок расчета синтетических трасс или моделирование волновых полей

- •Лекция 3 Динамический диапазон сейсмических колебаний и задачи цифровой автоматической регулировки амплитуд (цара)

- •Восстановление амплитуд и учет неидентичности условий возбуждения и приема

- •Методы изучения скоростей в вчр и порядок расчета СтП в мов огт

- •Понятие компонент ошибок статических поправок

- •Лекция 4

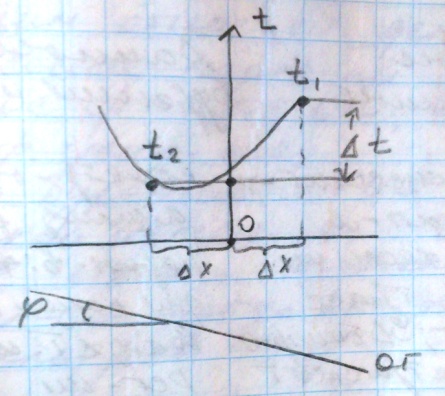

- •Особенности уравнений годографов ошибок СтП, сформированных по опв, опп, огт и общего удаления

- •Этапы коррекции статических поправок

- •Кинематические поправки (nmo)

- •Скорости в сейсморазведке

- •Лекция 5

- •Вертикальный энергоанализ

- •Горизонтальный энергоанализ

- •Коррекция кинематики сканированием скоростей

- •Лекция 6 Миграция. Понятие сейсмического сноса и назначение миграции

- •Назначение процедуры дмо (Dip….MoveOut)

- •Лекция 7

- •Процедуры фильтрации

- •С огласованная фильтрация

- •Временная и амплитудная разрешенность сейсмических записей

- •Лекция 8 Обратная фильтрация (деконволюция)

- •Уравнение Колмогорова-Винера при расчете обратных фильтров

- •Виды обратных фильтров

- •Пространственно-временная фильтрация (fk-фильтрация)

- •Консультация

- •27. Последовательность этапов цо (граф обработки). Задачи препроцессинга и других этапов обработки

- •28. Динамические особенности (атрибуты) сейсмических записей. Понятие пак или сейсмической инверсии.

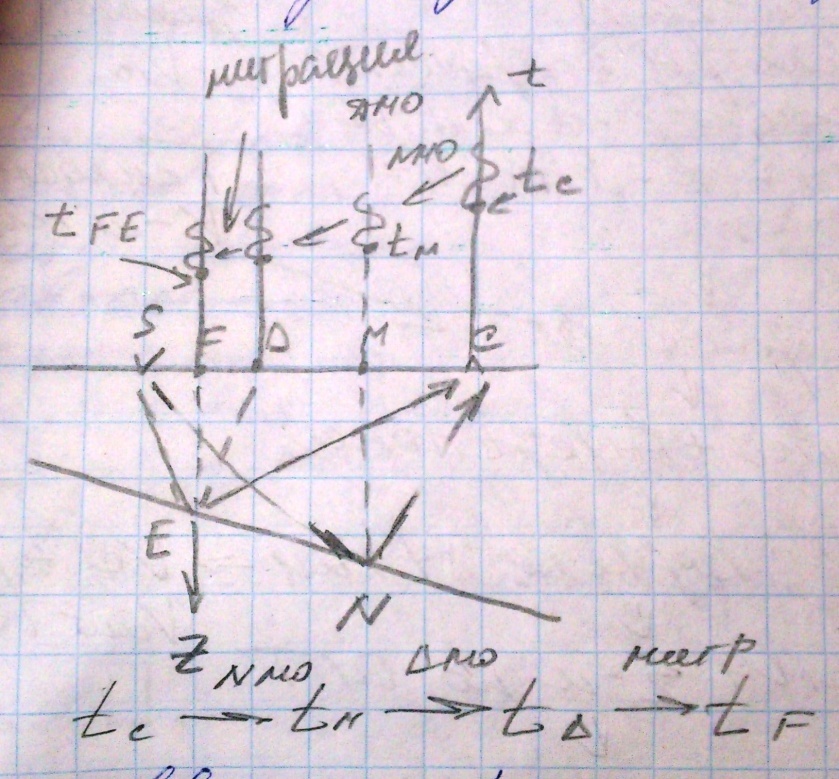

Назначение процедуры дмо (Dip….MoveOut)

D MO

– условная кинематическая поправка за

угол наклона ОГ.

MO

– условная кинематическая поправка за

угол наклона ОГ.

DMO позволяет учесть угол наклона отражающей границы. Формируются годографы ОПВ.

![]()

![]()

Где ![]() – DMO.

– DMO.

Вводится перед вводом Δtкин, а затем производиться миграция.

Если вводим Δtкин, используем tc, то это время относим к точке М. DMO относят к точке D.

Лекция 7

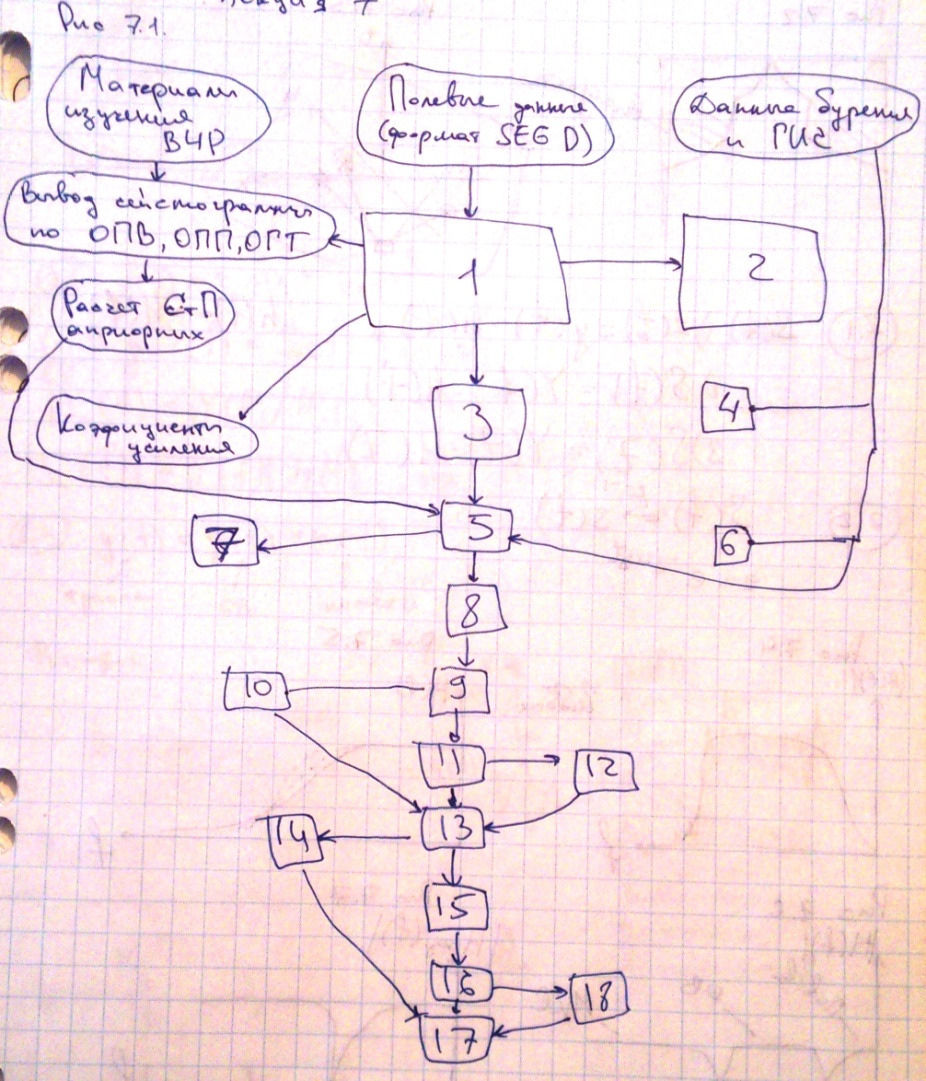

Р ис

7.1. После получения входных данных идет

процедура препроцессинга (блок 1), которая

предполагает ввод всех материалов в

память ЭВМ и преобразование полевых

форматов в машинные, демультиплексацию

(преобразование данных амплитуд в

трассы). Кроме того, вносятся координаты

в заголовки трасс, проводиться

редактирование. При редактировании

обнуляются бракованные трассы, меняется

полярность трасс и т.д. Существую

программы, которые осуществляют

редактирование в автоматическом режиме.

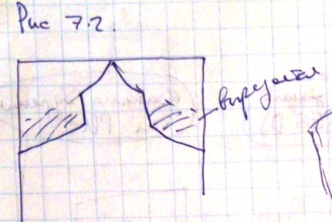

Также осуществляется мьютинг – исключение

наиболее искаженных участков сейсмограммы,

т.е. мы задаем какой-то закон скорости

и обрезаем искаженные участки сейсмограммы.

Кроме того, при больших удалениях и

малых временах t0

у нас растягиваются импульсы отраженных

волн. Поэтому часто мьютинг делают по

более сложному закону, рис 7.2. Также во

время препроцессинга можно делать

сортировку трасс по различным принципам,

вывести и посмотреть материалы. При

этом можно определить параметры полезных

волн и волн-помех, такие как кажущиеся

скорости, видимые частоты или периоды

колебаний. Это нужно для того, чтобы

потом правильно сформировать фильтры,

которые подчеркнут полезные волны и

подавят помехи.

ис

7.1. После получения входных данных идет

процедура препроцессинга (блок 1), которая

предполагает ввод всех материалов в

память ЭВМ и преобразование полевых

форматов в машинные, демультиплексацию

(преобразование данных амплитуд в

трассы). Кроме того, вносятся координаты

в заголовки трасс, проводиться

редактирование. При редактировании

обнуляются бракованные трассы, меняется

полярность трасс и т.д. Существую

программы, которые осуществляют

редактирование в автоматическом режиме.

Также осуществляется мьютинг – исключение

наиболее искаженных участков сейсмограммы,

т.е. мы задаем какой-то закон скорости

и обрезаем искаженные участки сейсмограммы.

Кроме того, при больших удалениях и

малых временах t0

у нас растягиваются импульсы отраженных

волн. Поэтому часто мьютинг делают по

более сложному закону, рис 7.2. Также во

время препроцессинга можно делать

сортировку трасс по различным принципам,

вывести и посмотреть материалы. При

этом можно определить параметры полезных

волн и волн-помех, такие как кажущиеся

скорости, видимые частоты или периоды

колебаний. Это нужно для того, чтобы

потом правильно сформировать фильтры,

которые подчеркнут полезные волны и

подавят помехи.

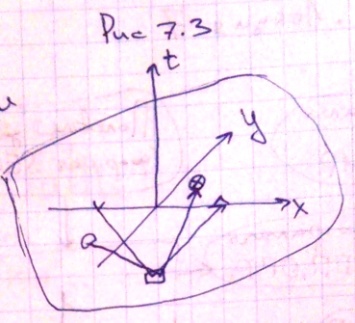

Е сли

обрабатываем работы 3D,

то суммирование колебаний проводиться

не по продольному годографу в пределах

сейсмограммы, а суммирование проводиться

по пространственному годографу, а

пространственный годограф формируется

из сейсмических трасс, общие глубинные

точки которых располагаются в пределах

маленького небольшого участка, который

называется «бином». Обычно размеры бина

составляют где-то 25*25 м или 50*50 м и перед

обработкой поверхность или площадь,

которую мы обрабатываем при работах

3D,

разбивается на такие участки и этот

процесс называется «бинирование». Рис

7.3. Если трасса попадает в пределы бина,

то мы берем ее и формируем пространственный

годограф, т.е. трассы располагаются не

в одной плоскости, а в разных, т.е. линия

ПВ-ПП может располагаться в разных

азимутах. Полученную суммарную трассу

мы относим к центру бина.

сли

обрабатываем работы 3D,

то суммирование колебаний проводиться

не по продольному годографу в пределах

сейсмограммы, а суммирование проводиться

по пространственному годографу, а

пространственный годограф формируется

из сейсмических трасс, общие глубинные

точки которых располагаются в пределах

маленького небольшого участка, который

называется «бином». Обычно размеры бина

составляют где-то 25*25 м или 50*50 м и перед

обработкой поверхность или площадь,

которую мы обрабатываем при работах

3D,

разбивается на такие участки и этот

процесс называется «бинирование». Рис

7.3. Если трасса попадает в пределы бина,

то мы берем ее и формируем пространственный

годограф, т.е. трассы располагаются не

в одной плоскости, а в разных, т.е. линия

ПВ-ПП может располагаться в разных

азимутах. Полученную суммарную трассу

мы относим к центру бина.

Блок 2 – спектральных анализ, выбор параметров: t, V и др. Для помех и полезных волн, ΔT их регистрации.

Можно вывести сейсмограммы и по ним рассчитать статические поправки, а также по интенсивности записи определять наиболее подходящие коэффициенты усиления. После этого все трассы формируются по принципу ОГТ. Блок 3 – ввод данных, полосовая фильтрация, регулировка амплитуд (сферическое расхождение). Фильтры по трассам: декон, FK-фильтры и др., для подавления волн-помех.

Блок 6 – тонкослойV-и плотностная (АК+ГГКп).

Блок 4 – выбор начального закона V(t0) для ввода кинематических поправок. После чего окончательно формируются статические поправки. С использованием этого закона скоростей и статических поправок строим суммарный временной разрез ОГТ (блок 5).Таким образом каждая сейсмограмма ОГТ по соседним точкам дает суммарную трассу, подборка этих суммарных трасс и дает нам временной разрез, который часто называется начальным или априорным. После этого идет применение различных фильтров, блок 8. Затем идет процедура коррекции статических поправок в процессе которой мы определяем окончательные СтП (блок 10). Затем идет 11 – DMO и коррекция кинематических поправок, в результате чего мы получаем блок 12 – закон изменения скоростей VОГТ(t0, x, y) и Vинт(t0, x, y). Причем блоки 9 и 11 часто проводятся в несколько этапов и иногда попеременно.

После этого проводиться суммирование по ОГТ, блок 13 и таким образом получаем суммарный временной разрез, блок 14, который и будет являться основным документом при интерпретации. Если это 3D работы, то мы получаем не разрез, а куб суммарных трасс. После получения суммарного разреза производиться дальнейшая обработка по суммарному разрезу или кубу данных, для этого прежде всего делают фильтрацию различного вида, блок 15 – фильтрация по разрезу (кубу), нуль-фазовыя, деконволюция, переменная по вермени, когерентная, иногда делают вторичную регулировку амплитуд, причем эти фильтры уже делают не по отдельным трассам, а по сейсмограммам или по всему разрезу. После этого проводиться миграция блок 16 – миграция после суммирования, окончательный суммарный разрез. Выдается разрез после миграции блок 17. По конечному суммарному разрезу и разрезу после миграции делается блок 18 – кинематическая интерпретация (привязка, корреляция, расчет глубин, построение карт). Таким образом, в простейшем случае на выходе графа обработки мы имеем как минимум конечный суммарный разрез и суммарный мигрированный разрез, ну или кубы информациии, которые и являются основными документами для дальнейшей кинематической интерпретации.

После этого может следовать этап динамической обработки и интерпретации, в процессе которой мы получаем динамические параметры или динамические атрибуты волновых полей, которые обычно используются для литолого-стратиграфического и петрографического анализа в межскважинном пространстве.На конечном этапе обычно уточняются значения интервальных скоростей, на основании чего формируется с учетом скважинных данных и результатов моделирования волновых полей. После этого проводят миграцию до суммирования, которая заключается в расчете путей сейсмических лучей с учетом преломления этих лучей на границах с разными скоростями. После этого заново формируются сейсмограммы и по годографам с учетом преломления, производиться суммирование колебаний с уточнением VОГТ. И в данном случае, полученная VОГТ называется скоростью миграции и с учетом этих скоростей и проводиться миграция до суммирования, которая лучше учитывает характер поведения отражающих границ и уменьшает искажения динамических особенностей отраженных волн, которые наблюдаются на суммарных временных разрезах. В этом случае формируются третий разрез или куб информации, т.е. разрез с миграцией до суммирования.

Таким образом, в этом случае миграция проводиться по годографам на полевых сейсмограммах, а не по суммарному годографу.