- •Глава 2. Методика эксперимента.

- •Объекты исследования.

- •Экспериментальная установка и вакуумные условия.

- •Исследование полевых эмиссионных характеристик тока

- •Обработка результатов измерений тока эмиссии.

- •Определение свойств образцов методами электронного зондирования.

- •Вторично-электронные изображения образцов.

- •Видеорежим Амплитудный режим

- •Измерения контактной разности потенциалов.

- •Электронная оже-спектроскопия.

- •Спектроскопия энергетических потерь.

- •Измерение энергетических спектров полевой эмиссии.

Видеорежим Амплитудный режим

Рис. 2.7 Наблюдаемые изображения одного из образцов (NC-40) во вторичных электронах.

Результаты измерений (полученные изображения) можно представлять в амплитудном или в видеорежимах. Амплитудный режим дает полученные изображения в виде распределения амплитуды сигнала по рабочей поверхности. Видеорежим предполагает составление цветовой карты. На ней каждому из 16 цветов соответствует выбранный диапазон значений КВВЭ. Из-за дискретности набора цветов вид изображения в значительной мере определяется диапазоном изменения КВВЭ, что обусловлено возможностью появления видимых неоднородностей. Причины этого различные, например шумы измерительного тракта, когда измеряемые величины КВВЭ близки к границе перехода цвета.

На рис. 2.7 приведены в качестве примера полученные изображения поверхности одного из образцов.

Проведение рассмотренных измерений при различных энергиях первичных электронов позволяет, когда требуется, получить зависимости КВВЭ от энергии на произвольно выбранных участках поверхности образца.

Кроме того подобные изображения снимались до и после выполнения эмиссионных измерений, что вызвано необходимостью оценки возможного воздействия отбора эмиссионного тока на состояние поверхности исследуемого образца.

Измерения контактной разности потенциалов.

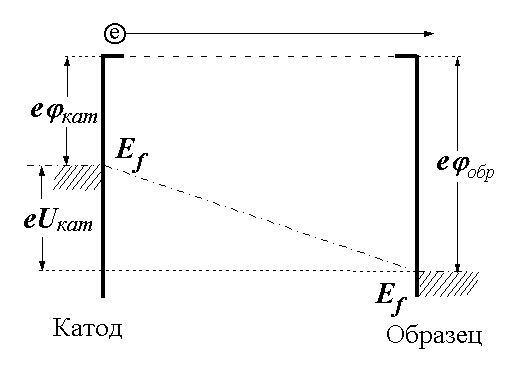

Как указывалось выше, для оценки работы выхода использовался электронно-лучевой метод Андерсона, идея которого поясняется на потенциальной диаграмме рис. 2.8а.

а) б)

Рис. 2.8. Потенциальная диаграмма, поясняющая метод Андерсона (а) и блок-схема реализации метода (б)

При изменении разности потенциалов между образцом и катодом электронной пушки Uкат в момент, когда eUкат=eобр-eкат, ток в цепи образца Iобр, достигает насыщения, что обуславливается участием в нем всех испущенных катодом электронов. Для оценки различия в работе выхода изучаемых образцов в идентичных условиях снимаются кривые задержки Iобр=f(Uкат) для разных мишеней, по положению которых и оценивается разница. При проведении эксперимента электронная пушка включается в режиме с послезамедлением: на анод пушки подводится постоянное ускоряющее напряжение UA=100-150 В, энергия электронов оценивается по разности потенциалов Uкат между катодом пушки и образцом (рис. 2.8б). Такой способ включения обеспечивает постоянство тока, положения и фокусировки луча при изменении энергии. Диаметр электронного пучка в плоскости образца при малых энергиях составляет 1,5-2мм. С целью уменьшения влияния возможной зарядки поверхности слабо проводящих образцов при облучении, измерения проводились с малыми уровнями токов (не более десятков наноампер).

При оценке абсолютных значений работы выхода в работе использовали реперный графитовый образец, прогреваемый в вакууме до 1000С пред каждым измерением. Работа выхода такого образца по различным источникам 11 лежит в пределах 4,4-4,8 эВ. При анализе полученных данных брали величину 4,4эВ, полученную для графита при комнатной температуре методом КРП 11.

Для примера на рис. 2.9 представлены результаты измерений для одного из исследованных образцов с работой выхода 4,7эВ.

Рис. 2.9. Пример экспериментальных кривых задержки тока пушки на мишень