- •Глава 1. Механизмы и уравнения переноса субстанций

- •1.1. Механизмы переноса

- •1.1.1. Молекулярный механизм

- •1.1.2. Конвективный механизм

- •1.1.3. Турбулентный механизм

- •1.2. Условия макроскопического проявления и направление

- •1.3. Уравнения переноса

- •1.3.1. Перенос массы Конвективный механизм. Поток массы в лабораторной системе отсчета за счет конвективного механизма для любой точки системы может быть связан с конвективной скоростью:

- •Зачастую удобнее использовать поток вещества, а не массы:

- •1.3.2. Перенос энергии

- •1.3.3. Перенос импульса

- •Турбулентный перенос. Перенос импульса за счет турбулентного механизма может рассматриваться по аналогии с молекулярным:

- •Глава 2. Законы сохранения

- •2.1. Закон сохранения массы

- •2.1.1. Интегральная форма закона сохранения массы

- •2.1.2. Локальная форма закона сохранения массы

- •2.2. Закон сохранения энергии

- •2.2.1. Интегральная форма закона сохранения энергии

- •2.2.2. Локальная форма закона сохранения энергии

- •2.3. Закон сохранения импульса

- •2.3.1. Интегральная форма закона сохранения импульса

- •2.3.2. Локальная форма закона сохранения импульса

- •2.4. Исчерпывающее описание процессов переноса

- •2.4.1. Условия однозначности

- •2.4.2. Поля скорости, давления, температуры и концентраций,

- •2.4.3. Аналогия процессов переноса

- •Глава 3. Моделирование

- •3.1. Математическое моделирование

- •3.2. Физическое моделирование

- •3.2.1. Теория подобия

- •3.2.2. Основные этапы физического моделирования

- •3.3. Проблема масштабного перехода при проектировании промышленных аппаратов

- •3.4. Сопряженное физическое и математическое моделирование

- •3.5. Моделирование гидродинамической структуры потоков в аппаратах

- •3.5.1. Структура потоков и ее характеристики

- •3.5.2. Математическое моделирование структуры потоков

- •3.5.3. Физическое моделирование структуры потоков

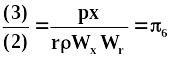

- •Получение критериев подобия. Для получения критериев подобия воспользуемся алгоритмом, изложенным в разд. 3.2.1. Поделим все члены уравнения (3.34) на первый и отбросим символы дифференцирования:

- •Проведение эксперимента и его обработка. Изучение структуры потока будет заключаться в измерении полей скоростей на модели. Обеспечив подобие с оригиналом, результаты могут быть представлены в виде

- •3.5.4. Сопряженное физическое и математическое моделирование структуры потоков

- •Глава 4. Межфазный перенос субстанций

- •4.1. Уравнения массо-, тепло- и импульсоотдачи

- •4.1.1. Локальная форма уравнений

- •4.1.2. Интегральная форма уравнений

- •4.1.3. Влияние структуры потока в аппарате на движущую силу процесса

- •4.2. Нахождение коэффициентов массо-, тепло- и импульсоотдачи, подобие соответствующих процессов

- •4.3. Аналогия процессов массо-, тепло- и импульсоотдачи

- •4.4 Уравнения массо-, тепло- и импульсопередачи

- •4.4.1. Локальная форма уравнений

- •4.4.2. Интегральная форма уравнений

3.5.3. Физическое моделирование структуры потоков

Рассмотрим основные этапы физического моделирования структуры потоков на примере горизонтального цилиндрического проточного аппарата (рис. 3.2) в стационарных условиях.

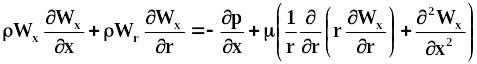

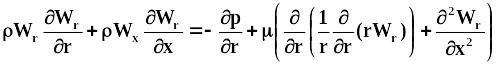

Сокращение исчерпывающего описания для объекта-оригинала. Зачастую условия проведения процесса в конкретном аппарате позволяют исключить некоторые члены и даже уравнения исчерпывающего описания. Так как моделируемый объект представляет цилиндрический аппарат, то удобнее его описывать в цилиндрических координатах х, r, . При горизонтальном расположении аппарата и вынужденном движении среды влиянием сил тяжести можно пренебречь. Это позволяет сделать еще одно допущение - осесимметричность движения, т.е. исключить зависимость от угла . Если к тому же рассматривать стационарный случай ламинарного течения при , = const, то с учетом принятых допущений уравнения Навье - Стокса примут вид (см. приложение П.2.2):

, (3.34)

, (3.34)

. (3.35)

. (3.35)

Система уравнений дополняется уравнением неразрывности :

. (3.36)

. (3.36)

Таким

образом, частичное упрощение исчерпывающего

описания позволило трехмерную задачу

трансформировать в двухмерную (одним

уравнением и одной переменной стало

меньше, так как

),

сократилось и число членов в уравнениях

Wx/t

= Wr/t

= 0, gr

= gx

= 0. Система

уравнений (3.34)-(3.36) должна быть дополнена

условиями однозначности. Форма и размер

аппарата задаются диаметрами d0,

d и длиной

L; физические

свойства среды - плотностью

и динамическим коэффициентом молекулярной

вязкости ,

начальные условия отсутствуют, поскольку

рассматривается стационарный случай.

Граничные условия задаются значениями

),

сократилось и число членов в уравнениях

Wx/t

= Wr/t

= 0, gr

= gx

= 0. Система

уравнений (3.34)-(3.36) должна быть дополнена

условиями однозначности. Форма и размер

аппарата задаются диаметрами d0,

d и длиной

L; физические

свойства среды - плотностью

и динамическим коэффициентом молекулярной

вязкости ,

начальные условия отсутствуют, поскольку

рассматривается стационарный случай.

Граничные условия задаются значениями

и р0

на границах аппарата.

и р0

на границах аппарата.

Задача заключается в решении системы трех дифференциальных уравнений с тремя неизвестными Wx(х,r), Wr(х,r), р(х,r) с целью нахождения полей скоростей и давления:

(3.37)

(3.37)

Однако, несмотря на все сделанные упрощения, такая система уравнений аналитического решения не имеет, и поэтому используется метод физического моделирования.

Получение критериев подобия. Для получения критериев подобия воспользуемся алгоритмом, изложенным в разд. 3.2.1. Поделим все члены уравнения (3.34) на первый и отбросим символы дифференцирования:

,

,

,

,

,

,

.

.

Поделим все члены уравнения (3.35) на второй:

,

,

,

,

,

,

.

.

Поделим первый член уравнения (3.36) на второй:

.

.

Таким образом, получено 9 критериев подобия. Однако не все из них являются независимыми. Для определения минимального количества критериев воспользуемся -теоремой Бэкингема (разд. 3.2.1). Число величин, между которыми необходимо установить зависимость, N=7 (х, r, , , Wx, Wr, p). Количество величин, обладающих независимыми размерностями, n=3. Допустим это L, W, . Через них можно выразить размерность оставшихся [p] = [] [W]2; [] = [] [W] [L]. Количество величин, обладающих неодинаковой размерностью, Nn=5(L, W, , p). Тогда минимальное количество критериев подобия Nk= N - n = 7 - 3 = 4, из них Ns могут быть симплексами подобия Ns = N – Nn = 7 – 5 = 2.

Общее решение может быть представлено набором различных критериев, учитывая, что комбинация критериев также является критерием подобия. Воспользуемся наиболее употребительными критериями Эйлера (Еu) и Рейнольдса (Rе), а также симплексом подобия S:

, (3.38)

, (3.38)

,

(3.39)

,

(3.39)

,

(3.40)

,

(3.40)

.

(3.41)

.

(3.41)

Нетрудно показать, что все критерии - могут быть получены комбинацией Еu, Reх, Rer, S. В соответствии со второй теоремой подобия общее решение системы дифференциальных уравнений (3.34) - (3.36) может быть представлено в виде зависимости между этими критериями:

или

или

(3.42)

(3.42)

Нами рассмотрен случай ламинарного движения среды. При турбулентном движении в правой части уравнений (3.34) и (3.35) необходимо учесть турбулентный перенос импульса в соответствии с (2.55) с помощью коэффициента турбулентной вязкости т. Поскольку т определяется свойствами среды и полем скорости, то, отбрасывая знаки дифференцирования при получении критериев подобия для гладких (нешероховатых) стенок, его можно представить

.

.

Так как новых переменных при этом не вводится, то не меняются и критерии подобия (3.38)-(3.41), изменяется лишь конкретный вид зависимости в (3.42), который должен определяться опытным путем. Для шероховатых стенок при значительных числах Reх появляется зависимость т от относительной шероховатости:

,

,

, (3.43)

, (3.43)

где e - средняя высота выступов; n - коэффициент, зависящий от режима движения и характера шероховатости. Нетрудно показать, что введение (3.43) в уравнения (3.38) - (3.41) приведет к появлению дополнительного симплекса подобия e. Однако для упрощения рассуждений мы этот случай рассматривать не будем.

Критерии (3.38)-(3.41) являются локальными, так как составлены из локальных величин, изменяющихся от точки к точке. На практике обычно используют осредненные критерии, состоящие из осредненных величин. Процедуры осреднения могут быть различными, в данном случае удобнее всего усреднять по поперечному сечению аппарата, используя среднюю расходную скорость , тогда

, (3.44)

, (3.44)

,

,

, (3.45)

, (3.45)

,

(3.46)

,

(3.46)

. (3.47)

. (3.47)

Поскольку

аппарат за исключением границ имеет

постоянное сечение Sап,

средняя расходная скорость для любого

внутреннего сечения

будет постоянной величиной, направленной

вдоль оси X

( ).

В силу осесимметричности течения средняя

радиальная составляющая скорости в

любом поперечном сечении равна нулю

).

В силу осесимметричности течения средняя

радиальная составляющая скорости в

любом поперечном сечении равна нулю

=0,

=0,

=0.

Давление будет изменяться от сечения

к сечению вдоль оси Х,

но так как интерес обычно представляет

перепад давлений на входе в аппарат и

выходе из него, осредненный критерий

Эйлера записывается относительно р.

=0.

Давление будет изменяться от сечения

к сечению вдоль оси Х,

но так как интерес обычно представляет

перепад давлений на входе в аппарат и

выходе из него, осредненный критерий

Эйлера записывается относительно р.

На

границах аппарата поперечное сечение

имеет иное значение, определяющееся

диаметром входного и выходного штуцеров

d0.

Соответственно иными будут значения

осредненных по данному сечению скорости

и критерия подобия

,

.

Их можно связать c

.

Их можно связать c

,

,

с использованием дополнительного

симплекса подобия:

с использованием дополнительного

симплекса подобия:

.

.

В соответствии с третьей теоремой подобия явления подобны, если для оригинала и модели равны определяющие критерии подобия и подобны условия однозначности. Но если значения локальных критериев модели и объекта равны в сходственных точках, то при одинаковой процедуре осреднения будут равны и осредненные критерии. Для соблюдения подобия необходимо равенство осредненных определяющих критериев.

Получив

значения определяющих критериев подобия

для объекта - оригинала, например

,

,

,

,

(тогда

(тогда

следует рассматривать в качестве

определяемого критерия и его значение

будет жестко связано с

,

,

),

а также возможную область их варьирования

в целях оптимизации объекта, следует

приступить к выбору модели.

следует рассматривать в качестве

определяемого критерия и его значение

будет жестко связано с

,

,

),

а также возможную область их варьирования

в целях оптимизации объекта, следует

приступить к выбору модели.

Выбор оптимальной физической модели. Для подобия модели оригиналу необходимо соблюдение подобия условий однозначности, включающих в себя для рассматриваемого примера геометрическое подобие, подобие физических величин и граничных условий (разд. 3.2.1), т.е. модель должна иметь те же пропорции, что и оригинал L/d=idem, d0/d=idem. Кроме того, необходимо подобие поля скоростей во входящих потоках. Равенство скоростей нулю на границе с твердой стенкой будет обеспечиваться автоматически. Размеры модели, выбор

модельных сред и их расходы могут определяться из критерия Rе. Допустим, что оригинал имеет или ориентировочно будет иметь следующие характеристики: d00=0,1м, d0=2 м, L0=5 м, W0=0,1м/с, =2103 кг/м3, =410-3 Пас. Если мы хотим использовать в качестве модельной среды воду (м=103 кг/ м3, м=10-3 Пас), то для соблюдения подобия в модели, уменьшенной в 10 раз по сравнению с оригиналом, средняя расходная скорость должна быть (Rе0=Rем):

;

;

м/с .

м/с .

Уменьшение размеров модели приводит к возрастанию скорости и потерь давления (р), что обусловливает необходимость оптимизации модели путем минимизации суммарных затрат (капитальных и эксплуатационных). Если это возможно, то необходимо предусмотреть диапазон изменений критерия Rе0, а также d00, d0, L0 с целью оптимизации объекта-оригинала. Это потребует проведения экспериментальных исследований в соответствующем диапазоне Rем, Lм/d0м, Lм/dм , для чего следует предусмотреть возможности модельной установки (мощность и производительность насосов, потребности электроэнергии, изготовление моделей различных размеров и т.д.).