- •Конспект лекций по модулям:

- •Лекция 1

- •1 Введение в инноватику

- •1.1 Понятие инновации. Классификация инноваций

- •1.2 Функционал инновации. Понятие инновационного процесса

- •1.3 Жизненный цикл инновации

- •1.4 Общегосударственная инновационная политика рф

- •Лекция 2

- •2 Инновационное развитие организации

- •2.1 Ресурсный потенциал

- •2.2 Понятие и основные элементы культуры предприятий

- •2.3 Стратегия инновационного развития организации

- •Лекция 3

- •3 Реформирование традиционной организационной структуры

- •3.1 Необходимость эффективной организации инновационного процесса

- •3.2 Предпосылки успеха инновационного развития предприятия

- •Лекция 4

- •4 Структуры управления в проектных организациях

- •4.1 Понятия, принципы и подходы к построению структуры управления

- •4.1.1 Организационная структура и структура управления организацией

- •4.1.2 Определение понятий структуры управления

- •4.1.3 Характеристики структуры управления

- •4.1.4 Типовые подходы к построению структур управления

- •4.2 Выбор структуры управления

- •4.3 Виды структур управления

- •4.3.1 Иерархический тип структур управления

- •4.3.1.1 Линейная организационная структура

- •4.3.1.2 Линейно-штабная организационная структура

- •4.3.2 Органический тип структур управления

- •4.3.2.1 Бригадная (кросс-функциональная) структура управления

- •4.3.2.2 Проектная структура управления

- •4.3.2.3 Матричная (программно-целевая) структура управления

- •4.4 Принципы построения структур управления

- •Лекция 5

- •5 Проведение организационных изменений в инновационных компаниях

- •5.1 Управление переменами в организации

- •5.2 Объяснение необходимости изменений и преодоления психологических барьеров

- •5.2.1 Сопротивление изменениям

- •5.2.2 Психологические основы теории изменений (теория Курта Левина)

- •5.2.3 Принципы и правила проведения изменений

- •Лекция 6

- •6 Стратегия введения инноваций

- •6.1 Выявление сильных и слабых сторон и потенциальных шансов и рисков инновации на основе swot-анализа

- •6.2 Общая схема разработки нового продукта

- •Лекция 7

- •7 Технологии поиска новых идей

- •7.1 Основные источники новых идей

- •7.2 Исследование потребителей

- •7.3 Технологии бенчмаркинга

- •7.4 Творческие методы генерации идей новых товаров

- •7.5 Способы трансформации идей в инновации

- •7.6 Технологии создания новаций: производство продукции, производство упаковки, «скрещивание свойств», селекция идей

- •7.7 Управление ценой инновационной продукции

- •7.7.1 Формирование цены инновационной продукции

- •Лекция 8

- •8.1. Структура проекта и методологии структурного анализа

- •II. Sadt-методология d. Ross.

- •8.2 Автоматизированные системы управления проектами

- •8.3 Технология структурного анализа и проектирования sadt

- •Idefo-диаграммы

- •Idefo-блоки

- •8.4 Программный комплекс project expert

- •8.5 Программный комплекс Microsoft Project

- •Лекция 9

- •9.1 Разработка классификации инновационных процессов малого и среднего инновационного предприятия

- •9.2 Инжиниринг инноваций. Бизнес-процесс инноваций. Бенчмаркинг. Брэнд-стратегии

- •Лекция 10

- •10.2 Объекты инновационной структуры университета

- •10.3 Выполнения программы «Развитие инновационно-технологического центра Тульского государственного университета»

- •Лекция 11

- •1. Мотивация персонала

- •2. Построение системы мотивации

- •3. Факторы мотивации

- •4. Этапы развития системы мотивации

- •5. Мотивация изобретательской и рационализаторской деятельности

- •6. Мотивация в развитии технологического творчества

- •7. Управление ценообразованием в инновационном проекте при формировании системы мотивации инновационной деятельности

- •Библиографический список

Лекция 5

5 Проведение организационных изменений в инновационных компаниях

5.1 Управление переменами в организации

5.2 Объяснение необходимости изменений и преодоления психологических барьеров

5.2.1 Сопротивление изменениям

5.2.2 Психологические основы теории изменений (теория Курта Левина)

5.2.3 Принципы и правила проведения изменений

5 Проведение организационных изменений в инновационных компаниях

5.1 Управление переменами в организации

Для достижения целей внедрения TQM требуется целостное и профессиональное управление переменами (УП), объединяющее аспекты так называемых твердых факторов (системы информационных технологий (ИТ), рабочая сила, организационные структуры, логистика и т. п.) с аспектами мягких факторов (персональные ценности, кооперация, доверие, стиль лидерства и т. п.). Следовательно, управляя переменами, надо принимать во внимание не только экономические, организационные или технологические аспекты, но и ментально-культурные факторы. Тогда проявляются ценности, убеждения и образ мыслей работающих, а также модель менталитета компании. Осознав, какие мягкие факторы препятствуют переменам или способствуют им, компания сможет затем выбрать подходящие воздействия и своевременно их реализовать.

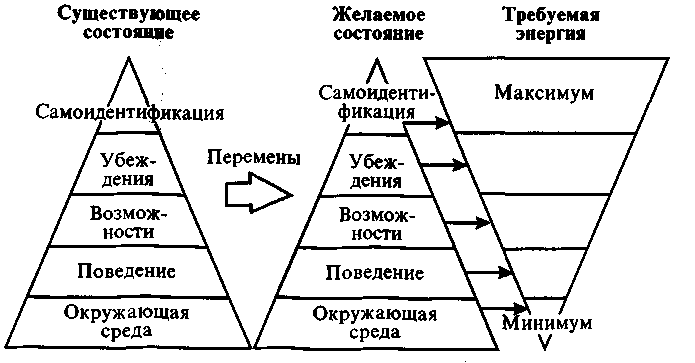

Для анализа мягких факторов и разработки высокоэффективных методов управления переменами можно применить модель обучения Г. Бейтсона. Она устанавливает систему, в которой перемены или познание идут на пяти уровнях.

Уровень 1. Самоидентификация (Кто я?): Какова миссия бизнес-процессов? Ощущают ли работающие свою принадлежность к отрасли, отделу, процессу? Какова степень зрелости бизнес-процессов? Каким традициям привержены работающие?

Уровень 2. Убеждения (Что я думаю?): Что думают работающие о компании, ее отделах, процессах, клиентах, об управлении, доверии, ошибках, обучении/переменах, информационных технологиях (ИТ), начальниках?

Уровень 3. Возможности (Что я умею делать?): Какова основная подготовка работающих? Способны ли они обучаться, готовы ли к переменам? На что похожи изобретения начальства? Насколько подготовлены команды? Как хорошо сотрудники представляют себе картину в целом?

Уровень 4. Поведение (Что я делаю?): Как работающие реагируют на конфликты и ошибки? Как распространяется информация? Какова роль команд? Как осуществляются обратная связь и признание? Какие стратегии используются для решения проблем? Насколько хорошо удовлетворяются и поддерживаются согласованные цели?

Уровень 5. Окружающая среда (К чему приводят данные условия?): Каков имидж потребителей и других отделов? Какой опыт имеют внешние потребители во взаимоотношениях с вашими сотрудниками: стресс, разочарование, признательность, уважение? Насколько успешен бизнес (качество, время, затраты)? Каковы структуры (команды, иерархия и т.д.) и системы (ИТ, вознаграждения, роста карьеры и т.д.)?

Согласно приведенной структуризации должно соблюдаться правило: перемены на более высоких уровнях (наивысший – уровень 1) всегда приводят к изменениям на более низких уровнях, а обратное не обязательно верно. Традиционные проекты обновления опираются на уровни 5 и 4 и лишь изредка привлекаются некоторые факторы из уровня 3. При таком подходе упускается тот факт, что факторы на нижних уровнях – только симптомы причин в верхних уровнях. В этом случае ослабляются лишь симптомы, а причины остаются. Следовательно, управление переменами (УП) надо применять не только к уровням 5 и 4, но и к верхним 1-3. К сожалению, энергия, знания и опыт, требуемые для запуска перемен на уровнях самоидентификации и убеждений, значительно выше, чем на уровнях поведения и окружающей среды (рисунок 5.1). Бизнес-школы и традиционные программы обучения на рабочем месте дают знания о том, как понимать и изменять убеждения и ментальные модели людей. Чтобы научиться этому, можно воспользоваться опытом различных школ терапии, психологии и исполнительских искусств.

Рисунок 5.1 ‑ Энергия, требуемая для процессов перемен

Фазы процесса перемен. В моделировании типичного процесса перемен для проектов обновления можно выделить характерные фазы (рисунок 5.2). В первой фазе полагается точно сформулировать цель перемен. Чтобы направить всю энергию работающих на осуществление этих перемен, важно разработать для них привлекательное и желаемое видение состояния, которого надо достичь. Сильные и стабильные соблазны (attractors), привлекающие людей к переменам, – это не финансовые выгоды, новые инструменты или новая схема процесса, а скорее мягкие факторы, такие как культура доверия, возможность самоорганизации или более высокая ответственность. Только рассматривая индивидуальные ценности тех, кто вовлечен в процесс перемен, можно найти подходящие соблазны.

|

• Формулирование желаемых целей проекта • Предвидение – представление будущего сценария |

• Анализ твердых и мягких факторов • Культурная динамика • Потенциал перемен в участвующих группах • Анализ внутренних целей «потребитель-поставщик» |

|

• Барьеры в областях твердых и мягких факторов • Потребность в переменах и обучении • Разработка превентивных вмешательств • Моделирование перемен |

|

• Разработка сценария перемен • Планирование вмешательств • Определение времени и план мероприятий • Определение системы измерения и обратной связи • Разработка программы внутренней связи (сообщения, отправитель, расписание) • Внедрение стимулов (премии, официальная форма признания и т.п.) |

|

• Выполнение мероприятий для перемен и вмешательств • Мероприятия по формированию команд • Обучение, инструктаж, наблюдение • Измерения и контроль процесса перемен |

|

• Как компания достигает инновационного мышления? • Как компания может распространять знания о переменах? • Как компания может вести обновление в цикле непрерывного совершенствования? |

Рисунок 5.2 ‑ Фазы управления переменами

Во второй фазе надо анализировать не только технологическую и организационную ситуацию (инструменты, многофункциональность, использование ИТ, мощность и т. д.), но и ментально-культурные условия компании. Для этого приходится иметь дело, наряду с другими, со следующими факторами: доверие, самостоятельность, инициатива и готовность к действию, кооперация и культура общения (коммуникации), отождествление себя с компанией (отделом), процессом; способ разрешения ошибок и конфликтов, культура обучения и перемен, обратная связь с начальством, стиль лидерства, господствующие системы убеждений, основные особенности (например, компания как «игровое поле», «клан» или «хорошо смазанная машина»).

С помощью такого диагноза получается точная картина, показывающая, будут ли люди (группы) противиться запланированным переменам или, напротив, приветствовать их и какого сопротивления или движения к переменам можно ожидать. Станут очевидными потребность в переменах на разных организационных уровнях и их потенциал.

После этого можно разработать и смоделировать превентивные вмешательства, которые помогут преодолеть барьеры и сопротивление процессу перемен. Вместе с изменениями твердых факторов они включаются в сценарий перемен. Для этого, точно так же, как в любом плане проекта, определяются вехи для целей твердых и мягких факторов. Одновременно в компании устанавливаются внутренние системы связи и поддерживаются конкретные «пособники», или «толкачи», перемен.

Далее разрабатываются системы материального и нематериального поощрения. Основанные на четких критериях достижения желаемых перемен, они благоприятствуют успеху. С другой стороны, должна быть полная ясность относительно того, каких наказаний заслуживают «саботажники». Наконец, следует разработать механизмы, гарантирующие, что уроки из процесса перемен накапливаются (в виде поучительного примера), изучаются и далее используются как входная информация для принимающих решения (совет директоров, администрация, руководители проектов) или для других организационных единиц. С этого момента может начаться действительное внедрение перемен. В течение этой фазы команда перемен постоянно инструктируется и проверяется. С самого начала люди, проталкивающие перемены, овладевают необходимыми полномочиями. Они потребуются для борьбы с конфликтами или убийственными выражениями вроде «Мы все это уже проходили!» или «В любом случае ничего хорошего не будет». Толкачи перемен побуждают других сотрудников брать на себя ответственность за действия, обусловленные первоначальными целями перемен. Высокая степень делегирования ответственности работающим в ситуации, чреватой кооперативными конфликтами, гарантирует, что большинство сотрудников поверит в необходимость перемен.

Команда перемен, чтобы следить за переменами, проводит регулярные совещания по ходу внедрения проекта. Используя панель управления, подобную набору мер близости к поставленным целям (метрик) для твердых и мягких факторов, лидер проекта может обнаружить отклонения и улучшения. Как только появляются отклонения, немедленно разрабатываются, доводятся до сведения заинтересованных лиц и принимаются к исполнению планы неотложных вмешательств. Напротив, усовершенствования поощряются и отмечаются, чтобы подчеркнуть важность вовлечения персонала.

Пример сценария перемен:

• отбор и обучение внутренних помощников (советчиков);

• обучение методам координации, лидерству, решению проблем и УП;

• семинары с представителями разных уровней управления и разных подразделений для определения мероприятий (что? где? когда? с каким результатом?), которые должны привести к реализации задуманного нового бизнес-процесса. Для каждого набора мероприятий следует определить требуемые расходы, порядок проведения, возможные возражения и сопротивление, временные рамки и производственные возможности (ресурс);

• имитационное моделирование мероприятий в проекте;

• управление проектом для контроля запланированных мероприятий при учете мягких и твердых факторов;

• семинары, посвященные формированию команд для межфункциональных рабочих групп и отделов в целях улучшения культуры сотрудничества;

• внутренняя программа связей на всех уровнях иерархии, включая многотиражку, многолюдные собрания и платформы мультимедиа (системы компьютеризированного обучения, использующие одновременно различные средства коммуникации, такие как аудио, видео, мультипликация и т. п.);

• визуализация происходящих в данное время мероприятий проекта и их результатов на специальных информационных панелях;

• введение новой системы вознаграждений (поощрений);

• наблюдение и инструктаж отдельных сотрудников и групп.

Эти элементы комбинируются таким образом, чтобы каждое мероприятие для перемен твердых факторов было подкреплено изменениями на уровне поведения, потенциальных возможностей или даже убеждений. Первичная цель этого сценария состоит том, чтобы через непосредственное сотрудничество на семинарах по планированию мероприятий укрепить их приверженность к конкретным мероприятиям и значительно поднять шансы проектов перемен на успех. В то же самое время, благодаря внутренним помощникам, все заново освоенные инструменты становятся доступными всем работающим. Тогда команда проекта пробует как можно быстрее переложить ответственность за проект перемен на плечи всех работающих. Кроме того, нужно иметь в распоряжении достаточное число квалифицированных людей, полезных для последующей поддержки проекта (конфликты в рабочих бригадах или между подразделениями, внедрение специальных инструментов и т. д.).

В одном из более продвинутых производственных подразделений команда выполняет пилотный проект для проверки эффективности отдельных элементов перемен и их сценария. Поддержка внутренней связи в этом пилотном проекте на всех уровнях управления помогает усилить необратимость и значимость проекта. Сотрудники, настроенные вначале скептически, чувствуют, что после многих лет ожидания начались позитивные перемены и, наконец, дело стало двигаться. В результате становится возможным направить энергию этих людей на достижение относительно быстрых успехов, что, в свою очередь, дает сигнал другим подразделениям.

Только после выполнения и оценки этого пилотного проекта завершается планирование реализации (создание сценария перемен, включая планирование мероприятий) для всех других подразделений. Затем фазы запланированных мероприятий внедряют в других отделах. Для каждого отдельного проекта внешний консультант ведет общее планирование и контроль, а также наблюдение за переменами, что обеспечивает обмен опытом между подразделениями.

В результате:

‑ значительно углубляется осознание частью рабочих своего места в цепи «потребитель-поставщик»;

‑ традиционные иерархические структуры с характерной для них тенденцией к ответственности по вертикали заменяются на новые, ориентированные на команду;

‑ значительно растет способность принимать решения на всех уровнях;

‑ возникает новое понимание обязательств в ориентации на цель;

‑ изменяется взгляд на проблемы и ошибки как на шансы для совершенствования, а не как на причины для наказания;

‑ возникают новые способы и средства поддержания обратной связи (предоставляемой уважительно и постоянно просимой).