- •Введение

- •Определение физических свойств газа, нефти , воды и многофазных систем (нефть-вода-газ) при различных термодинамических условиях

- •1.1. Определение физических свойств нефтяного газа по его компонентному составу

- •1.1.1. Методика расчета свойств газа по его компонентному составу

- •1.1.2. Пример расчета свойств газа по его компонентному составу Задача 1

- •1.1.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •1.2. Уравнения состояния и их использование для расчета физических свойств газов

- •1.2.1. Определение физических свойств газа на основе уравнения состояния

- •1.2.2. Пример расчета свойств газа с использованием уравнения состояния Задача 2

- •1.2.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •1.3. Расчет физических свойств пластовых нефтей при однократном разгазировании

- •1.3.2. Пример решения типовой задачи Задача 3

- •1.3.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •1.4. Расчет физических свойств нефти в пластовых условиях

- •1.4.1. Методика определения физических свойств нефти при пластовых условиях

- •1.4.2. Пример расчета свойств нефти при пластовых условиях Задача 4

- •1.4.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •1.5. Расчет физических свойств пластовых вод

- •1.5.1. Методика расчета физических свойств пластовых вод

- •1.5.2. Пример расчета свойств пластовой воды Задача 5

- •1.5.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •1.6. Расчет физических свойств водонефтяных смесей

- •1.6.1. Методика расчета основных физических свойств водонефтяных смесей

- •1.6.1.1. Капельная структура

- •1.6.1.2. Эмульсионная структура.

- •1.6.2. Пример расчета свойств водонефтяной смеси в скважине Задача 6

- •1.6.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •2. Расчет оборудования при фонтанной эксплуатации скважин

- •2.1. Расчет нкт при фонтанно-компрессорной эксплуатации скважин

- •2.2. Пример расчета глубины спуска нкт при фонтанной эксплуатации скважин Задача 7

- •Решение

- •2.3. Пример расчета глубины спуска ступенчатой нкт при фонтанной эксплуатации скважин Задача 8

- •Решение

- •2.4. Насосно-компрессорные трубы с защитными покрытиями

- •2.5. Пример расчета глубины спуска остеклованных нкт при фонтанной эксплуатации скважин Задача 9

- •Решение

- •2.6. Определение диаметра штуцера фонтанной арматуры

- •2.8.1. Условия фонтанирования скважин. Минимальное забойное давление фонтанирования

- •2.8.2. Пример расчета минимального забойного давления фонтанирования Задача 11

- •Решение

- •2.8.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •3. Гидродинамический расчет движения газожидкостной смеси в колонне поъемных труб нефтяных скважин

- •3.1. Последовательность гидродинамического расчета движения гжс в скважине

- •3.2. Метод Поэтмана - Карпентера

- •3.3. Пример расчета движения гжс по методу Поэтмана - Карпентера Задача 12

- •Решение

- •3.4. Метод а. П. Крылова и г. С. Лутошкина

- •3.5. Пример расчета движения гжс по методу а.П. Крылова и г.С. Лутошкина Задача 13

- •Решение

- •4. Технологические расчеты при штанговой глубиннонасосной эксплуатации скважин

- •4.1. Выбор оборудования шгну и определение параметров работы насоса

- •4.2. Пример расчета шгну и выбора режима его эксплуатации Задача 14

- •Решение.

- •4.3. Определение нагрузок на головку балансира станка-качалки

- •4.4. Пример расчета нагрузок на головку балансира станка-качалки Задача 15

- •Решение

- •4.5. Определение длины хода плунжера штангового насоса

- •4.5.1. Длина хода плунжера с учетом действия статических сил

- •4.5.2. Определение длины хода плунжера с учетом статических и динамических сил

- •4.5.3. Пример расчета длины хода плунжера по статической теории Задача 16

- •Решение

- •4.5.4. Пример расчета длины хода плунжера по статической и динамической теориям Задача 17

- •Решение

- •4.6. Расчет производительности и определение коэффициента подачи шгну

- •4.6.1. Формула производительности по элементарной теории [27|

- •4.6.2. Производительность по элементарной теории а. Н. Адонина [1]

- •4.6.3. Формула производительности а. С. Вирновского

- •4.6.4. Учет гидродинамического трения по формуле а. С. Вирновского

- •4.6.5. Учет потерь на сопротивление жидкости в нагнетательном клапане и на трение плунжера о стенки цилиндра

- •4.6.6. Производительность шгну в случае двухступенчатой колонны штанг

- •4.6.7. Пример расчета производительности и коэффициента подачи шгну Задача 18

- •Решение

- •4.7. Расчет прочности колонны штанг

- •4.7.1. Пример выбора и расчета на прочность одноступенчатой колонны штанг Задача 19

- •Решение

- •4.7.2. Пример выбора и расчета на прочность двухступенчатой колонны штанг Задача 20

- •4.7.3. Пример выбора технологического режима эксплуатации двухступенчатой колонны штанг Задача 21

- •Решение

- •4.7.4. Пример выбора и расчета на прочность двухступенчатой колонны штанг Задача 22

- •Решение

- •4.8. Расчет нкт по аварийной нагрузке при эксплуатации шгну

- •4.9. Пример расчета аварийной нагрузки на колонну гладких нкт Задача 23

- •Решение

- •4.10. Расчет нкт на циклические нагрузки

- •5. Технологические расчеты при эксплуатации скважин электроцентробежными насосами (эцн)

- •5.1. Установки погружных электроцентробежных насосов

- •5.1.1. Погружные электроцентробежные насосы

- •5.1.2. Погружные электродвигатели

- •5.1.3. Кабельная линия

- •5.1.4. Выбор насосно-компрессорных труб

- •5.1.5. Определение необходимого напора эцн

- •5.1.6. Выбор центробежного насоса

- •5.1.7. Выбор электродвигателя

- •5.1.8. Пример подбора эцн в скважину Задача 24

- •Решение

- •5.2. Определение глубины погружения насоса под динамический уровень

- •5.2.1. Расчет оптимального, допускаемого и предельного давлений на приеме эцн

- •5.2.2. Пример оценки оптимального, допускаемого и предельного давлений на приеме эцн Задача 25

- •Решение

- •5.2.3. Работа газа по подъему жидкости

- •5.2.4. Пример расчета погружения насоса под динамический уровень Задача 26

- •Решение

- •5.3. Выбор кабеля, трансформатора и определение эксплуатационных параметров уэцн

- •5.3.1. Выбор кабеля

- •5.3.2. Выбор трансформатора

- •5.3.3. Определение габаритного диаметра уэцн и скорости движения охлаждающей жидкости

- •5.3.4. Определение удельного расхода электроэнергии установкой эцн

- •5.3.5. Пример расчета габаритов уэцн, скорости охлаждающей жидкости и удельного расхода электроэнергии Задача 27

- •Решение

- •Литература

- •Введение

Решение

Определяем площадь внутреннего канала НКТ по формуле (5.1) при Vср = 1,3 м/с:

![]() .

.

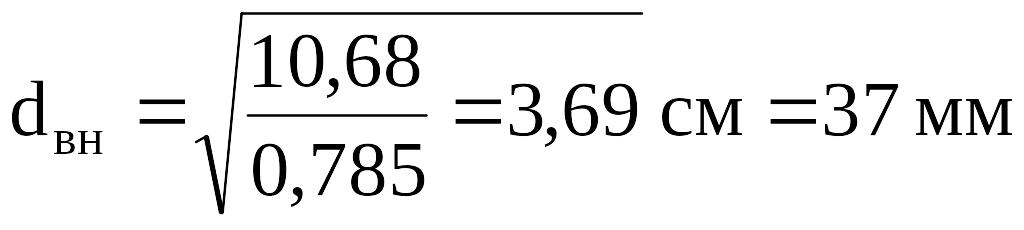

Внутренний диаметр по формуле (5.2)

.

.

Ближайший больший dвн имеют НКТ диаметром 48 мм (dвн = 40 мм).

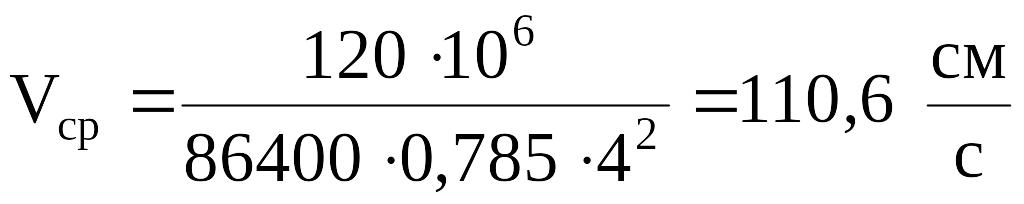

Скорректируем выбранное значение Vср = 130 см/с:

.

.

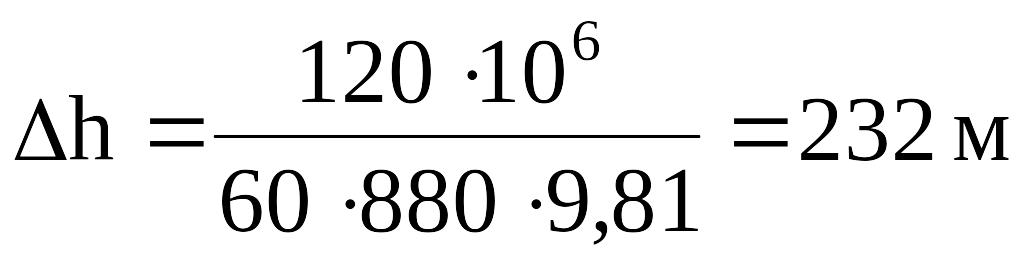

При выборе НКТ по графику [27, рис. 63] при дебите 120 м3/сут и КПД = 0,96 также получим НКТ диаметром 48 мм. Депрессия по формуле (5.4) будет равна

.

.

Число Рейнольдса по формуле (5.7)

![]() .

.

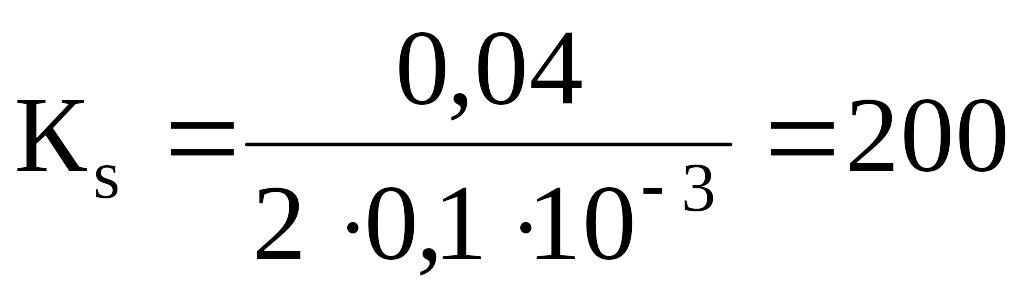

Относительная гладкость труб по формуле (5.8)

.

.

По графику [27, рис. 64], находим λ = 0,03.

Определим λ по формуле (5.10) для сравнений.

![]() .

.

Глубина спуска насоса по формуле (5.6)

![]() .

.

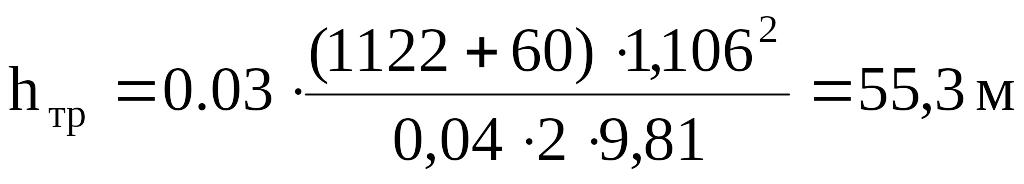

Потери на трение в трубах по формуле (5.5)

.

.

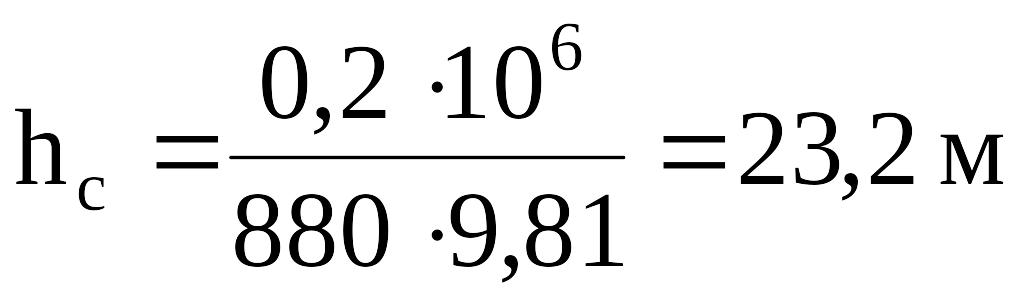

Потери напора в сепараторе по формуле (5.11)

.

.

Величина необходимого напора (формула (5.3))

![]() .

.

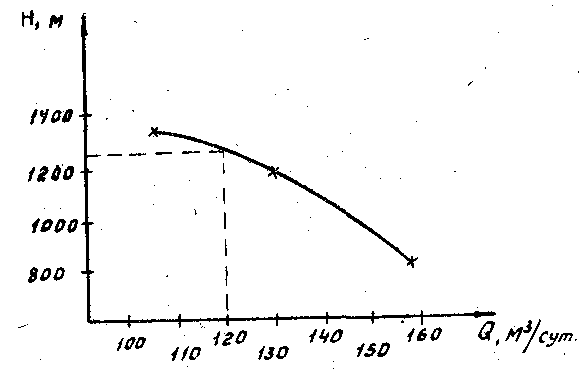

Для получения дебита Q = 120 м3/сут и напора Нс =1176 м по табл. 5.1 выбираем ЭЦН5-130-1200 с числом ступеней 282, учитывая, что эксплуатационная колонна у нас диаметром 140 мм (гр. 5).

По данным табл. 5.1 построим.участок рабочей области характеристики Q - Н (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Рабочая область характеристики ЭЦН

Из полученной рабочей области характеристики найдем, что при дебите 120 м3/сут напор ЭЦН на воде составит 1250 м.

По соотношению (5.12) найдем напор насоса на реальной жидкости, если по условию ρж = 880 кг/м3;

![]() .

.

Так как вязкость жидкости не превышает 3 сантипуаз, то пересчет по вязкости жидкости не требуется.

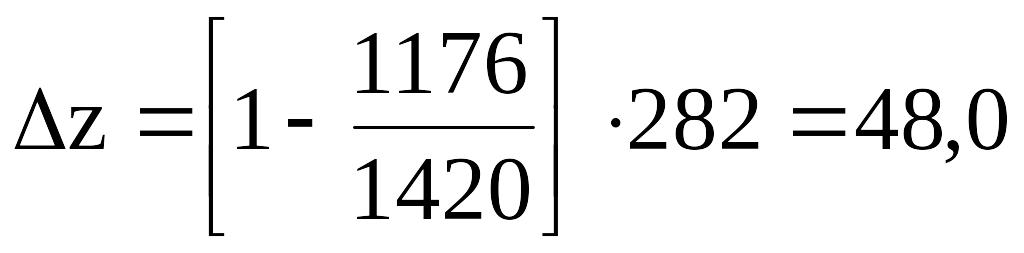

Для совмещения характеристик насоса и скважины определим по формуле (5.12а) число ступеней, которое нужно снять с насоса:

.

.

Следовательно, насос должен иметь 234 ступени, вместо снятых устанавливаются проставки. Напор одной ступени составит 5,03 м.

При установке штуцера на выкиде из скважины мы совмещаем напоры ЭЦН и скважины, но уменьшаем подачу ЭЦН, одновременно уменьшая его КПД.

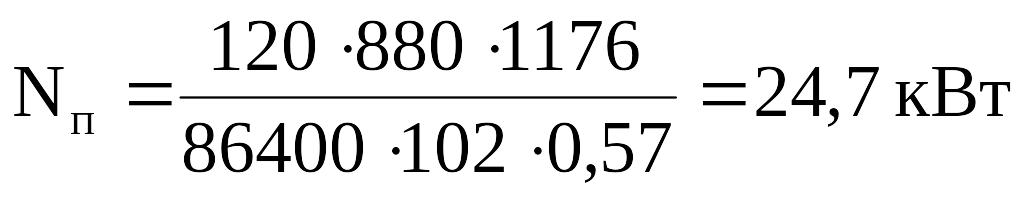

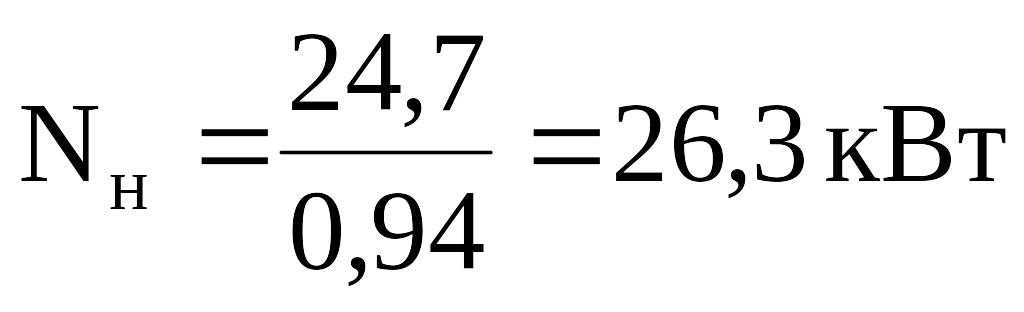

Полезная мощность электродвигателя (формула (5.13))

,

,

где 0,57 - КПД насоса (табл. 5.1). Необходимая мощность двигателя

.

.

Ближайший больший типоразмер выбираем по табл. 5.3. Это ПЭД 28 - 103 с КПД 0,73, напряжение 850 В, сила тока 34,7 A, cosα = 0,75, температура окружающей среды до 70°С.

Этому двигателю соответствует гидрозащита П92, ПК92, П92Д [17].

По табл. 5.4 можно также выбрать ПЭД32-103, который будет иметь больший запас мощности.

5.2. Определение глубины погружения насоса под динамический уровень

Наиболее затруднительным является определение глубины погружения насоса h под динамический уровень при наличии значительного газового фактора.

Этому вопросу посвящены труды многих исследователей. Нашей задачей является получение упрощенной методики расчета этой величины. Глубина погружения насоса h под динамический уровень входит составной частью в формулу (5.6), а часть потерь напора на трение определяют по формуле (5.5).

Недостаточное погружение насоса под динамический уровень, где уже появляется в значительных количествах свободный газ, приводит к снижению подачи насосом жидкости или к срыву подачи при блокировке ЭЦН газовым пузырем.

Наоборот, чрезмерное погружение насоса под динамический уровень приводит к росту давления и температуры, снижающих эксплуатационные характеристики кабеля и электродвигателя, к интенсивному поступлению песка в насос при небольшом расстоянии от забоя и неоправданному увеличению длины НКТ и кабеля. В технических характеристиках ЭЦН свободное газосодержание β на приеме не превышает 0,25.

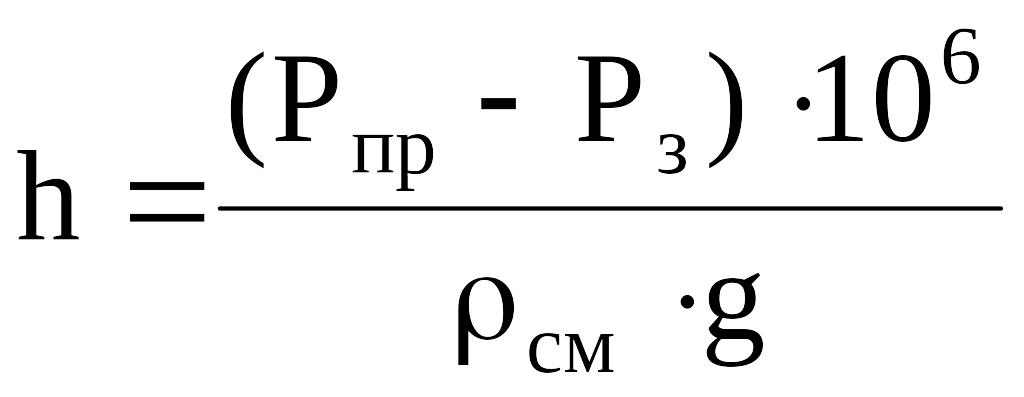

Глубина погружения под динамический уровень, м,

,

(5.15)

,

(5.15)

Здесь Рпр - давление на приеме насоса, МПа; Рз - давление в затрубном пространстве, МПа; g - ускорение свободного падения; ρсм - плотность водогазонефтяной смеси, кг/м3,

![]() ,

(5.16)

,

(5.16)

где ρн, ρв, ρг - плотность нефти, воды и газа соответственно; n - обводненность; β - газосодержание на приеме.

Обычно давление на приеме Рпр определяют по специальной методике или по графикам [28], где учитывается истинное газосодержание α и обводненность n продукции скважины. Предполагая, что на глубине спуска насоса отсутствует скольжение газовой фазы относительно жидкостной, можно приравнять α к β. График изменения Рпр от газосодержания и обводненности представлен на рис. V.11.5 [28].

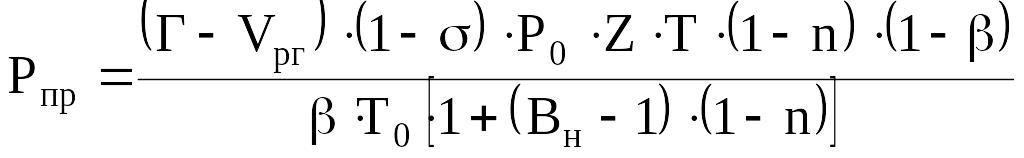

Другую, более точную, на наш взгляд, аналитическую зависимость Рпр можно получить из работы [16], где можно учесть не только обводненность и газосодержание, но и температуру на забое, объемный коэффициент нефти, сжимаемость и коэффициент сепарации газа:

,

(5.17)

,

(5.17)

где Г - газовый фактор; Vpг - объем растворенного газа; n - обводненность продукции скважины; σ - коэффициент сепарации газа; То, Т - температура на устье и на приеме насоса в скважине соответственно; Ро = 0,1033 МПа - давление на устье; Z - коэффициент сжимаемости таза; Вн - объемный коэффициент нефти, соответствующий давлению на приеме насоса.

Для нахождения коэффициента сжимаемости газа Z воспользуемся графиками [19, рис. 10, 13], предварительно определив псевдокритическое давление и температуру.

Объемный коэффициент нефти определяется из работы [23] по формуле

![]() .

(5.18)

.

(5.18)

Здесь βн = 6,5·10-1 1/МПа - коэффициент сжимаемости нефти; αн - температурный коэффициент, при 0,86 < ρн < 0,96 αн = 10-3 ·(2,513 - 1,975); λн - безразмерный параметр, равный отношению удельного приращения объема нефти при растворении в ней газа к газосодержанию [22],

![]() ,

(5.19)

,

(5.19)

где ρн20 - относительная плотность нефти при 20°С и атмосферном давлении к плотности воды при 4°С; ρг20 - относительная плотность газа; Г - газовый фактор м3/м3; tпл, Рпл - пластовые температура в °С и давление в МПа соответственно.

Для упрощения нахождения Вн, минуя вычисления λн, можно воспользоваться номограммой [19, рис. 2], учитывая, что точность определения Вн при этом значительно снижается.