- •Введение

- •Определение физических свойств газа, нефти , воды и многофазных систем (нефть-вода-газ) при различных термодинамических условиях

- •1.1. Определение физических свойств нефтяного газа по его компонентному составу

- •1.1.1. Методика расчета свойств газа по его компонентному составу

- •1.1.2. Пример расчета свойств газа по его компонентному составу Задача 1

- •1.1.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •1.2. Уравнения состояния и их использование для расчета физических свойств газов

- •1.2.1. Определение физических свойств газа на основе уравнения состояния

- •1.2.2. Пример расчета свойств газа с использованием уравнения состояния Задача 2

- •1.2.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •1.3. Расчет физических свойств пластовых нефтей при однократном разгазировании

- •1.3.2. Пример решения типовой задачи Задача 3

- •1.3.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •1.4. Расчет физических свойств нефти в пластовых условиях

- •1.4.1. Методика определения физических свойств нефти при пластовых условиях

- •1.4.2. Пример расчета свойств нефти при пластовых условиях Задача 4

- •1.4.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •1.5. Расчет физических свойств пластовых вод

- •1.5.1. Методика расчета физических свойств пластовых вод

- •1.5.2. Пример расчета свойств пластовой воды Задача 5

- •1.5.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •1.6. Расчет физических свойств водонефтяных смесей

- •1.6.1. Методика расчета основных физических свойств водонефтяных смесей

- •1.6.1.1. Капельная структура

- •1.6.1.2. Эмульсионная структура.

- •1.6.2. Пример расчета свойств водонефтяной смеси в скважине Задача 6

- •1.6.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •2. Расчет оборудования при фонтанной эксплуатации скважин

- •2.1. Расчет нкт при фонтанно-компрессорной эксплуатации скважин

- •2.2. Пример расчета глубины спуска нкт при фонтанной эксплуатации скважин Задача 7

- •Решение

- •2.3. Пример расчета глубины спуска ступенчатой нкт при фонтанной эксплуатации скважин Задача 8

- •Решение

- •2.4. Насосно-компрессорные трубы с защитными покрытиями

- •2.5. Пример расчета глубины спуска остеклованных нкт при фонтанной эксплуатации скважин Задача 9

- •Решение

- •2.6. Определение диаметра штуцера фонтанной арматуры

- •2.8.1. Условия фонтанирования скважин. Минимальное забойное давление фонтанирования

- •2.8.2. Пример расчета минимального забойного давления фонтанирования Задача 11

- •Решение

- •2.8.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •3. Гидродинамический расчет движения газожидкостной смеси в колонне поъемных труб нефтяных скважин

- •3.1. Последовательность гидродинамического расчета движения гжс в скважине

- •3.2. Метод Поэтмана - Карпентера

- •3.3. Пример расчета движения гжс по методу Поэтмана - Карпентера Задача 12

- •Решение

- •3.4. Метод а. П. Крылова и г. С. Лутошкина

- •3.5. Пример расчета движения гжс по методу а.П. Крылова и г.С. Лутошкина Задача 13

- •Решение

- •4. Технологические расчеты при штанговой глубиннонасосной эксплуатации скважин

- •4.1. Выбор оборудования шгну и определение параметров работы насоса

- •4.2. Пример расчета шгну и выбора режима его эксплуатации Задача 14

- •Решение.

- •4.3. Определение нагрузок на головку балансира станка-качалки

- •4.4. Пример расчета нагрузок на головку балансира станка-качалки Задача 15

- •Решение

- •4.5. Определение длины хода плунжера штангового насоса

- •4.5.1. Длина хода плунжера с учетом действия статических сил

- •4.5.2. Определение длины хода плунжера с учетом статических и динамических сил

- •4.5.3. Пример расчета длины хода плунжера по статической теории Задача 16

- •Решение

- •4.5.4. Пример расчета длины хода плунжера по статической и динамической теориям Задача 17

- •Решение

- •4.6. Расчет производительности и определение коэффициента подачи шгну

- •4.6.1. Формула производительности по элементарной теории [27|

- •4.6.2. Производительность по элементарной теории а. Н. Адонина [1]

- •4.6.3. Формула производительности а. С. Вирновского

- •4.6.4. Учет гидродинамического трения по формуле а. С. Вирновского

- •4.6.5. Учет потерь на сопротивление жидкости в нагнетательном клапане и на трение плунжера о стенки цилиндра

- •4.6.6. Производительность шгну в случае двухступенчатой колонны штанг

- •4.6.7. Пример расчета производительности и коэффициента подачи шгну Задача 18

- •Решение

- •4.7. Расчет прочности колонны штанг

- •4.7.1. Пример выбора и расчета на прочность одноступенчатой колонны штанг Задача 19

- •Решение

- •4.7.2. Пример выбора и расчета на прочность двухступенчатой колонны штанг Задача 20

- •4.7.3. Пример выбора технологического режима эксплуатации двухступенчатой колонны штанг Задача 21

- •Решение

- •4.7.4. Пример выбора и расчета на прочность двухступенчатой колонны штанг Задача 22

- •Решение

- •4.8. Расчет нкт по аварийной нагрузке при эксплуатации шгну

- •4.9. Пример расчета аварийной нагрузки на колонну гладких нкт Задача 23

- •Решение

- •4.10. Расчет нкт на циклические нагрузки

- •5. Технологические расчеты при эксплуатации скважин электроцентробежными насосами (эцн)

- •5.1. Установки погружных электроцентробежных насосов

- •5.1.1. Погружные электроцентробежные насосы

- •5.1.2. Погружные электродвигатели

- •5.1.3. Кабельная линия

- •5.1.4. Выбор насосно-компрессорных труб

- •5.1.5. Определение необходимого напора эцн

- •5.1.6. Выбор центробежного насоса

- •5.1.7. Выбор электродвигателя

- •5.1.8. Пример подбора эцн в скважину Задача 24

- •Решение

- •5.2. Определение глубины погружения насоса под динамический уровень

- •5.2.1. Расчет оптимального, допускаемого и предельного давлений на приеме эцн

- •5.2.2. Пример оценки оптимального, допускаемого и предельного давлений на приеме эцн Задача 25

- •Решение

- •5.2.3. Работа газа по подъему жидкости

- •5.2.4. Пример расчета погружения насоса под динамический уровень Задача 26

- •Решение

- •5.3. Выбор кабеля, трансформатора и определение эксплуатационных параметров уэцн

- •5.3.1. Выбор кабеля

- •5.3.2. Выбор трансформатора

- •5.3.3. Определение габаритного диаметра уэцн и скорости движения охлаждающей жидкости

- •5.3.4. Определение удельного расхода электроэнергии установкой эцн

- •5.3.5. Пример расчета габаритов уэцн, скорости охлаждающей жидкости и удельного расхода электроэнергии Задача 27

- •Решение

- •Литература

- •Введение

4.6.7. Пример расчета производительности и коэффициента подачи шгну Задача 18

Определить производительность и коэффициент подачи ШГНУ по различным формулам и сравнить их.

Дано: глубина скважины Н = 1500 м;

глубина спуска насоса L = 1400 м;

диаметр насоса Dпл = 38 мм;

диаметр штанг dшт = 19 мм; dтр = 60 мм;

плотность нефти ρн = 850 кг/м3;

длина хода точки подвеса штанг SA = 2,1 м;

число качаний n = 10 мин-1;

забойное давление Рзаб = 30 кгс/см2;

содержание воды nв = 0,25.

Решение

Плотность жидкости

![]() .

.

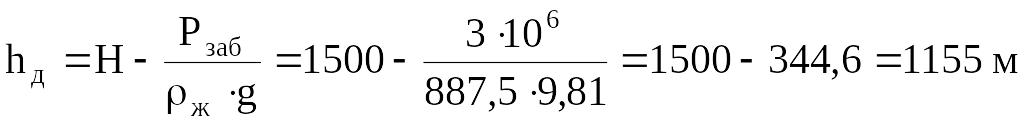

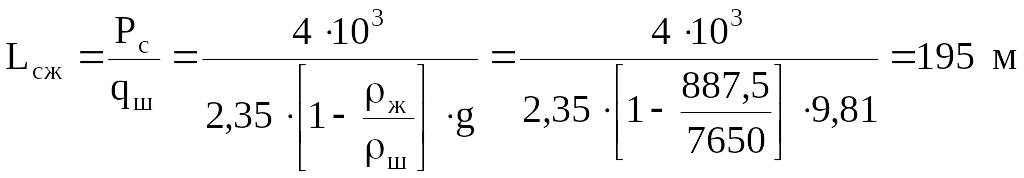

Расстояние до динамического уровня

.

.

Вес столба жидкости над плунжером, полагая, что Рбуф = 0,

![]() .

.

Определим производительность по теории А. М. Юрчука (формула (4.37)).

Предварительно определим:

;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

.

.

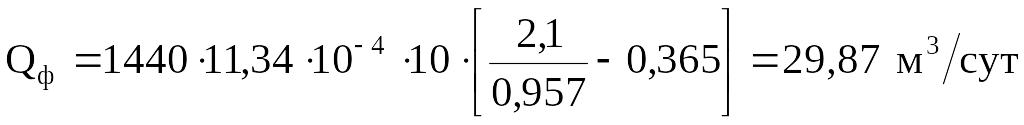

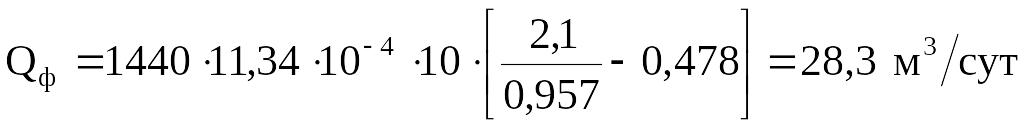

Производительность по формуле (4.39) А. Н. Адонина

![]() .

.

Режим откачки статический, Dпл < 43, m = 1,

.

.

Производительность по формуле (4.40) А. С. Вирновcкого

;

;

.

.

4. Определим производительность по формуле (4.41) при условии, что h = 0,6 с-1:

![]() ;

;

![]() ;

;

.

.

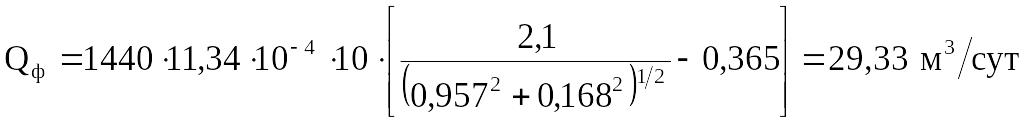

5. Определим производительность с учетом формулы (4.42), полагая, что сила сопротивления движению плунжера Рc = 4 кН.

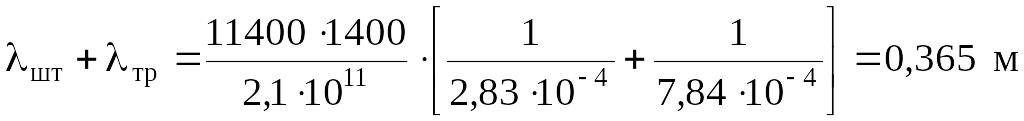

По формуле (4.29) определим λсж штанг:

.

.

Изгиб штанг под действием Рс по формуле (4.32)

,

,

где

![]() ;

;

;

;

![]() .

.

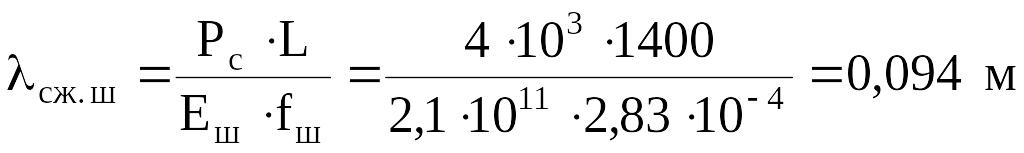

По формуле (4.42) найдем λ:

![]() .

.

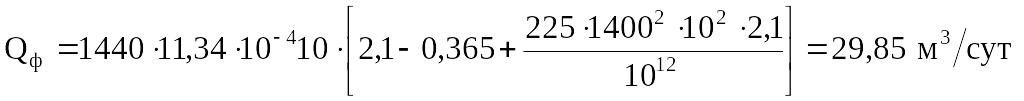

Найдем производительность по формуле (4.40):

.

.

Таким образом, производительность по первым трем формулам не отличается. Существенные отличия наблюдаем при наличии силы сопротивления (формула (4.42)) и с учетом гидродинамического сопротивления при высоких константах трения h > 0,6 с-1.

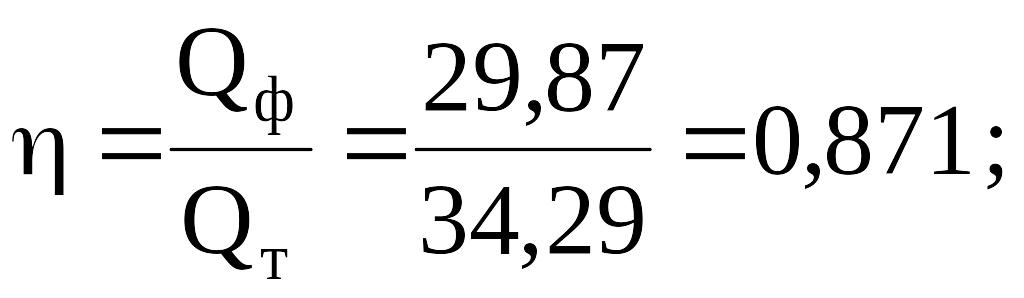

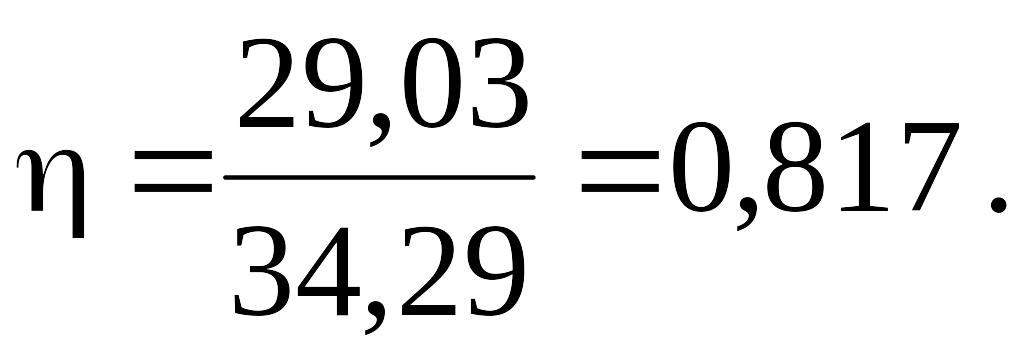

6. Определим коэффициент подачи:

![]()

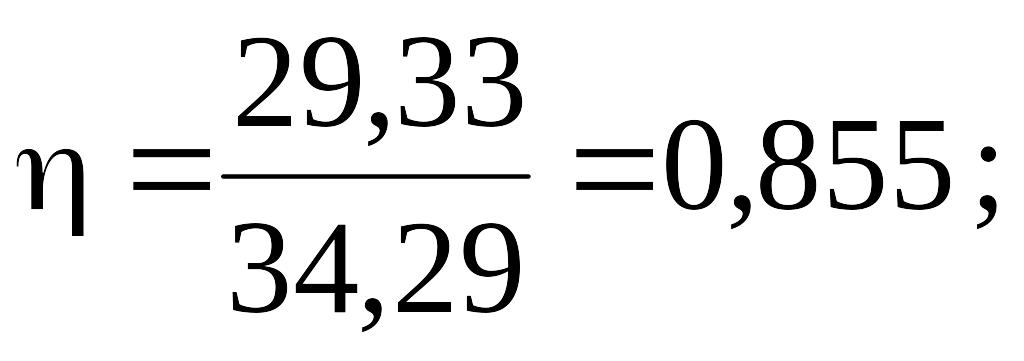

Коэффициент подачи по формуле (4.44)

c учетом вязкости жидкости

с учетом силы сопротивления

4.7. Расчет прочности колонны штанг

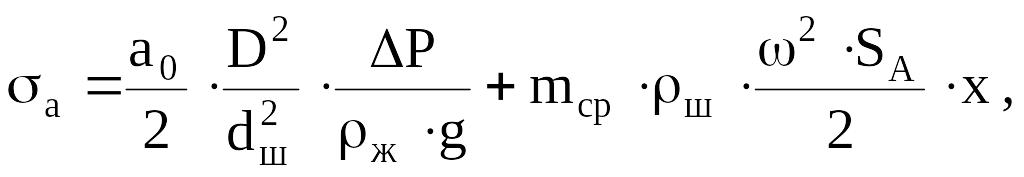

Для определения напряжений, возникающих в штангах, необходимо найти наибольшие нагрузки за цикл хода вверх и вниз. При динамическом или переходном режиме работы эти нагрузки определяются по формулам (4.18) и (4.19). Затем находят наибольшее напряжение цикла (σmax), амплитуду напряжений цикла (σа) и приведенное напряжение σпр = (σтахσа)0,5 .

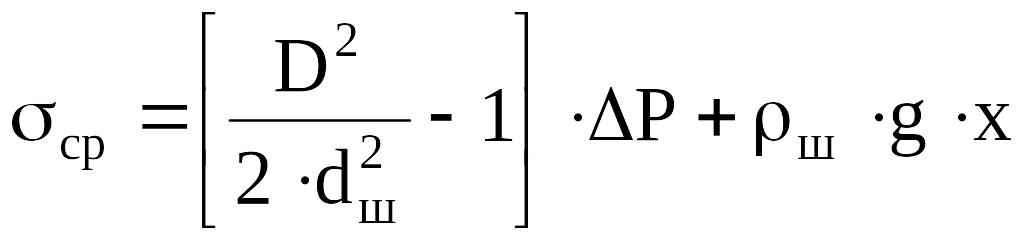

При статическом режиме работы установки применяют упрощенные формулы [24]. При их выводе радиальными и окружными напряжениями в штангах, пренебрегают:

(4.46)

(4.46)

где а0 - опытный коэффициент, имеющий размерность удельного веса и учитывающий плотность жидкости, силы трения и другие факторы, не поддающиеся аналитическому расчету. Его принимают равным 11500 Н/м3; х - расстояние от рассчитываемого сечения штанг до плунжера; D - диаметр плунжера; dш - диаметр штанг; ΔР - перепад давления над плунжером; ρж - плотность жидкости; ω = π·n / 30 - угловая скорость вращения кривошипа; mср - средний кинематический показатель совершенства СК,

![]() .

.

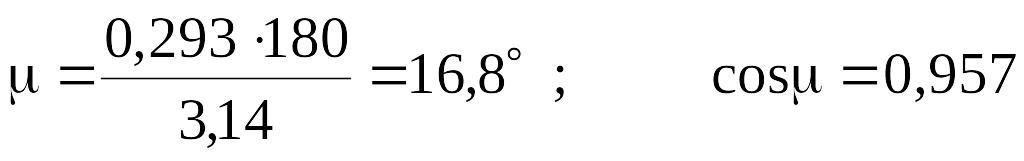

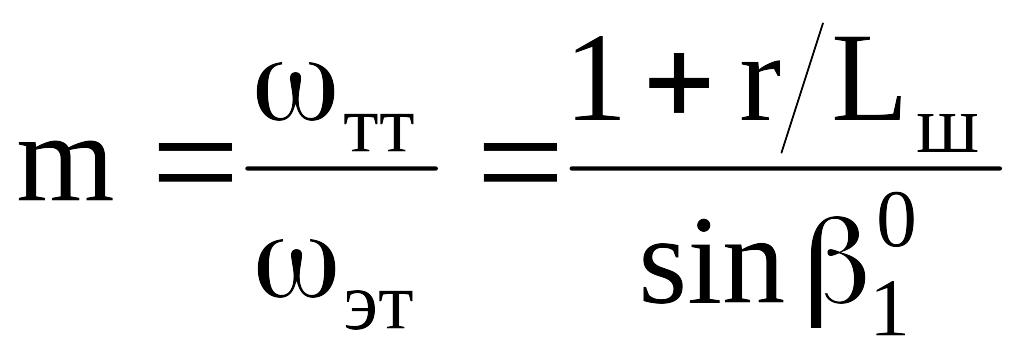

Кинематический показатель при ходе вверх (mхв) или вниз (mхн) равен отношению максимального ускорения точки подвеса штанг к его значению при гармоничном движений этой точки, т. е. по элементарной теории

,

,

где β10 - уголь между балансиром и шатуном при крайнем верхнем положении заднего плеча балансира; r - радиус кривошипа; Lш - длина шатуна.

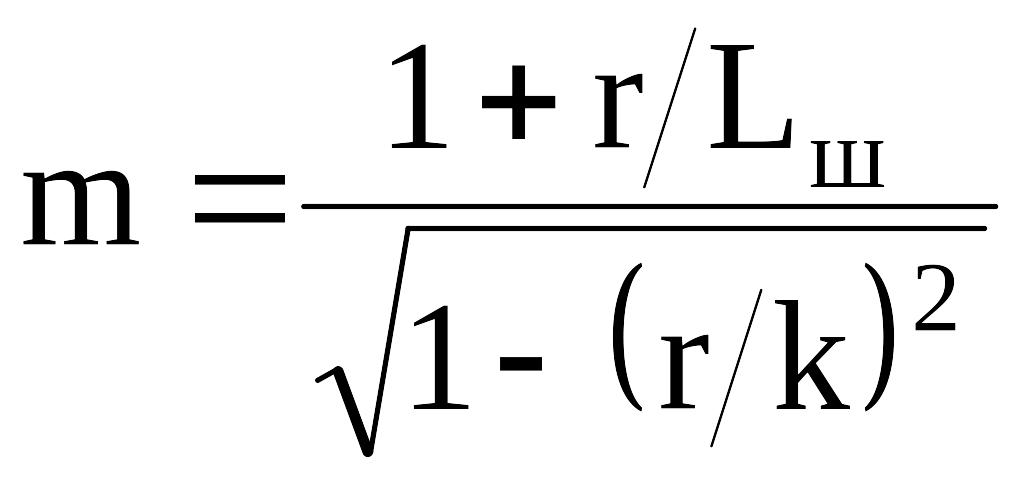

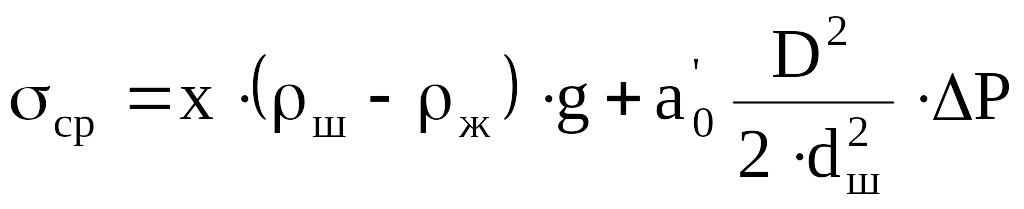

По формуле А. С. Аливердизаде

,

(4.47)

,

(4.47)

где k - заднее плечо балансира. Среднее напряжение в штангах

,

(4.48)

,

(4.48)

где ρш - плотность материала штанг.

Зависимость для среднего напряжения цикла, окружное и радиальное напряжения в штангах, динамические силы, обусловленные движением жидкости, были уточнены [24]. Последние учитывают коэффициентом а'0, равным 1.15. В результате зависимость принимает следующий вид:

для одноступенчатой колонны

;

(4.49)

;

(4.49)

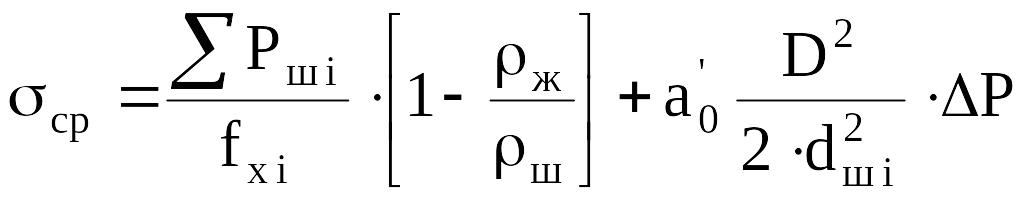

для ступенчатой колонны штанг можно получить

;

(4.50)

;

(4.50)

,

(4.51)

,

(4.51)

где ΣРшi - вес i-той секции колонны штанг с учетом ниже расположенных секций, fxi - площадь поперечного сечения i-той секции штанг.

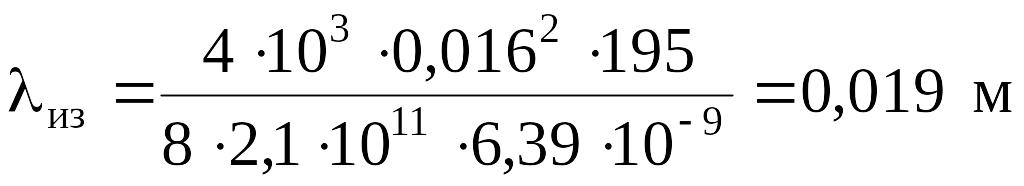

При применении ступенчатой колонны штанг длины ступеней подбирают так, чтобы наибольшие значения σпр для верхних секций ступеней были одинаковы, т. е.

![]() .

.