- •Введение

- •Определение физических свойств газа, нефти , воды и многофазных систем (нефть-вода-газ) при различных термодинамических условиях

- •1.1. Определение физических свойств нефтяного газа по его компонентному составу

- •1.1.1. Методика расчета свойств газа по его компонентному составу

- •1.1.2. Пример расчета свойств газа по его компонентному составу Задача 1

- •1.1.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •1.2. Уравнения состояния и их использование для расчета физических свойств газов

- •1.2.1. Определение физических свойств газа на основе уравнения состояния

- •1.2.2. Пример расчета свойств газа с использованием уравнения состояния Задача 2

- •1.2.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •1.3. Расчет физических свойств пластовых нефтей при однократном разгазировании

- •1.3.2. Пример решения типовой задачи Задача 3

- •1.3.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •1.4. Расчет физических свойств нефти в пластовых условиях

- •1.4.1. Методика определения физических свойств нефти при пластовых условиях

- •1.4.2. Пример расчета свойств нефти при пластовых условиях Задача 4

- •1.4.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •1.5. Расчет физических свойств пластовых вод

- •1.5.1. Методика расчета физических свойств пластовых вод

- •1.5.2. Пример расчета свойств пластовой воды Задача 5

- •1.5.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •1.6. Расчет физических свойств водонефтяных смесей

- •1.6.1. Методика расчета основных физических свойств водонефтяных смесей

- •1.6.1.1. Капельная структура

- •1.6.1.2. Эмульсионная структура.

- •1.6.2. Пример расчета свойств водонефтяной смеси в скважине Задача 6

- •1.6.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •2. Расчет оборудования при фонтанной эксплуатации скважин

- •2.1. Расчет нкт при фонтанно-компрессорной эксплуатации скважин

- •2.2. Пример расчета глубины спуска нкт при фонтанной эксплуатации скважин Задача 7

- •Решение

- •2.3. Пример расчета глубины спуска ступенчатой нкт при фонтанной эксплуатации скважин Задача 8

- •Решение

- •2.4. Насосно-компрессорные трубы с защитными покрытиями

- •2.5. Пример расчета глубины спуска остеклованных нкт при фонтанной эксплуатации скважин Задача 9

- •Решение

- •2.6. Определение диаметра штуцера фонтанной арматуры

- •2.8.1. Условия фонтанирования скважин. Минимальное забойное давление фонтанирования

- •2.8.2. Пример расчета минимального забойного давления фонтанирования Задача 11

- •Решение

- •2.8.3. Контрольные вопросы по практическому занятию

- •3. Гидродинамический расчет движения газожидкостной смеси в колонне поъемных труб нефтяных скважин

- •3.1. Последовательность гидродинамического расчета движения гжс в скважине

- •3.2. Метод Поэтмана - Карпентера

- •3.3. Пример расчета движения гжс по методу Поэтмана - Карпентера Задача 12

- •Решение

- •3.4. Метод а. П. Крылова и г. С. Лутошкина

- •3.5. Пример расчета движения гжс по методу а.П. Крылова и г.С. Лутошкина Задача 13

- •Решение

- •4. Технологические расчеты при штанговой глубиннонасосной эксплуатации скважин

- •4.1. Выбор оборудования шгну и определение параметров работы насоса

- •4.2. Пример расчета шгну и выбора режима его эксплуатации Задача 14

- •Решение.

- •4.3. Определение нагрузок на головку балансира станка-качалки

- •4.4. Пример расчета нагрузок на головку балансира станка-качалки Задача 15

- •Решение

- •4.5. Определение длины хода плунжера штангового насоса

- •4.5.1. Длина хода плунжера с учетом действия статических сил

- •4.5.2. Определение длины хода плунжера с учетом статических и динамических сил

- •4.5.3. Пример расчета длины хода плунжера по статической теории Задача 16

- •Решение

- •4.5.4. Пример расчета длины хода плунжера по статической и динамической теориям Задача 17

- •Решение

- •4.6. Расчет производительности и определение коэффициента подачи шгну

- •4.6.1. Формула производительности по элементарной теории [27|

- •4.6.2. Производительность по элементарной теории а. Н. Адонина [1]

- •4.6.3. Формула производительности а. С. Вирновского

- •4.6.4. Учет гидродинамического трения по формуле а. С. Вирновского

- •4.6.5. Учет потерь на сопротивление жидкости в нагнетательном клапане и на трение плунжера о стенки цилиндра

- •4.6.6. Производительность шгну в случае двухступенчатой колонны штанг

- •4.6.7. Пример расчета производительности и коэффициента подачи шгну Задача 18

- •Решение

- •4.7. Расчет прочности колонны штанг

- •4.7.1. Пример выбора и расчета на прочность одноступенчатой колонны штанг Задача 19

- •Решение

- •4.7.2. Пример выбора и расчета на прочность двухступенчатой колонны штанг Задача 20

- •4.7.3. Пример выбора технологического режима эксплуатации двухступенчатой колонны штанг Задача 21

- •Решение

- •4.7.4. Пример выбора и расчета на прочность двухступенчатой колонны штанг Задача 22

- •Решение

- •4.8. Расчет нкт по аварийной нагрузке при эксплуатации шгну

- •4.9. Пример расчета аварийной нагрузки на колонну гладких нкт Задача 23

- •Решение

- •4.10. Расчет нкт на циклические нагрузки

- •5. Технологические расчеты при эксплуатации скважин электроцентробежными насосами (эцн)

- •5.1. Установки погружных электроцентробежных насосов

- •5.1.1. Погружные электроцентробежные насосы

- •5.1.2. Погружные электродвигатели

- •5.1.3. Кабельная линия

- •5.1.4. Выбор насосно-компрессорных труб

- •5.1.5. Определение необходимого напора эцн

- •5.1.6. Выбор центробежного насоса

- •5.1.7. Выбор электродвигателя

- •5.1.8. Пример подбора эцн в скважину Задача 24

- •Решение

- •5.2. Определение глубины погружения насоса под динамический уровень

- •5.2.1. Расчет оптимального, допускаемого и предельного давлений на приеме эцн

- •5.2.2. Пример оценки оптимального, допускаемого и предельного давлений на приеме эцн Задача 25

- •Решение

- •5.2.3. Работа газа по подъему жидкости

- •5.2.4. Пример расчета погружения насоса под динамический уровень Задача 26

- •Решение

- •5.3. Выбор кабеля, трансформатора и определение эксплуатационных параметров уэцн

- •5.3.1. Выбор кабеля

- •5.3.2. Выбор трансформатора

- •5.3.3. Определение габаритного диаметра уэцн и скорости движения охлаждающей жидкости

- •5.3.4. Определение удельного расхода электроэнергии установкой эцн

- •5.3.5. Пример расчета габаритов уэцн, скорости охлаждающей жидкости и удельного расхода электроэнергии Задача 27

- •Решение

- •Литература

- •Введение

4.3. Определение нагрузок на головку балансира станка-качалки

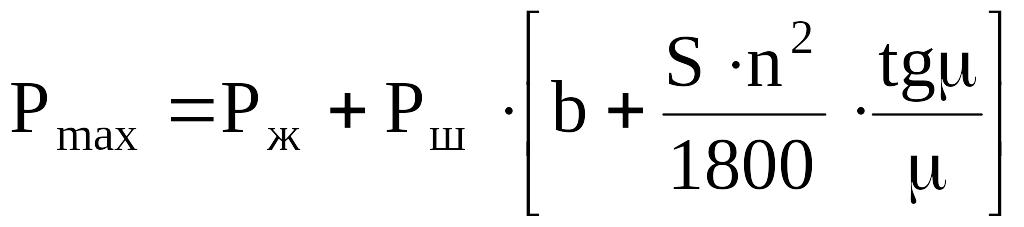

Определение нагрузок производится по различным теориям, которые, в основном, делятся на две группы: статические и динамические. Согласно исследованиям А. Н. Адонина [1] граница между статическим и динамическим режимами откачки находится в интервале (переходная зона) параметра Коши:

![]() ,

,

где а - скорость звука в штангах.

Для одноразмерной колонны а = 4600 м/с, для двухступенчатой а = 4900 м/с; для трехступенчатой а = 5300 м/с. В настоящее время применяют в основном режимы при μ = 0,5 При μ > 0,7 многие формулы просто неприемлемы из-за больших резонансных усилий.

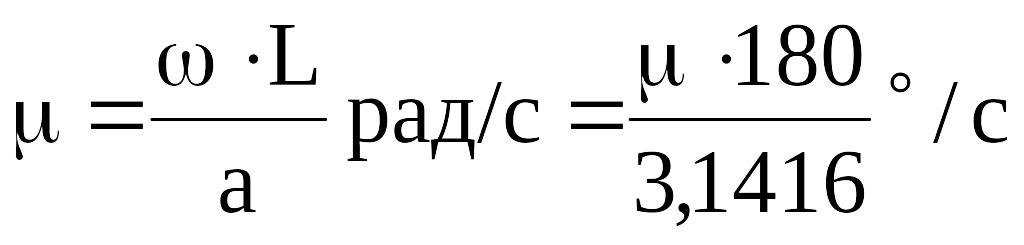

4.2.1. Максимальная нагрузка по статической теории (формула Муравьева И. М.)

![]() ,

(4.13)

,

(4.13)

где Рж - вес столба жидкости над плунжером, высотой, равной hд, с учетом буферного давления Рб,

![]() ;

(4.14)

;

(4.14)

b - коэффициент облегчения штанг в жидкости,

;

(4.15)

;

(4.15)

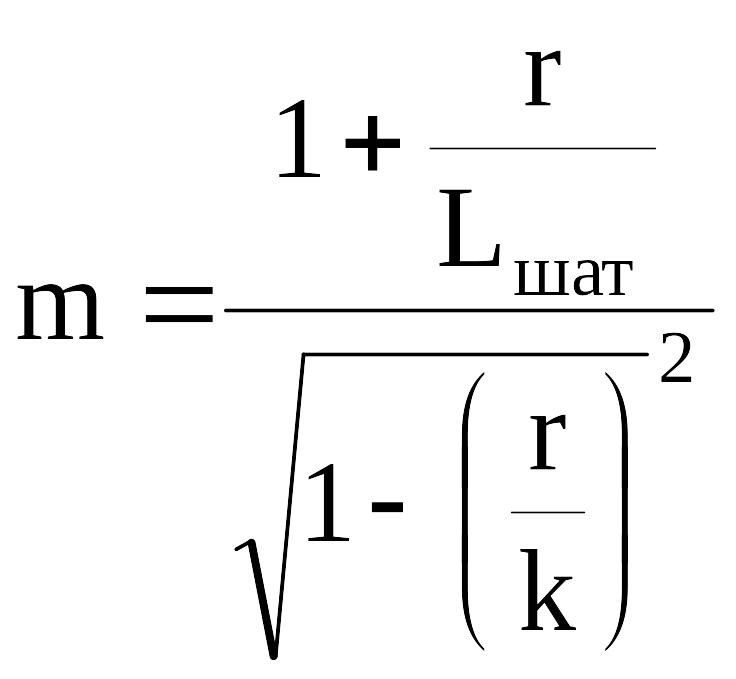

m - фактор динамичности,

![]() ,

(4.16)

,

(4.16)

где SA - длина хода точки подвеса штанг; n - число качаний в минуту.

Вес штанг в воздухе

![]() .

.

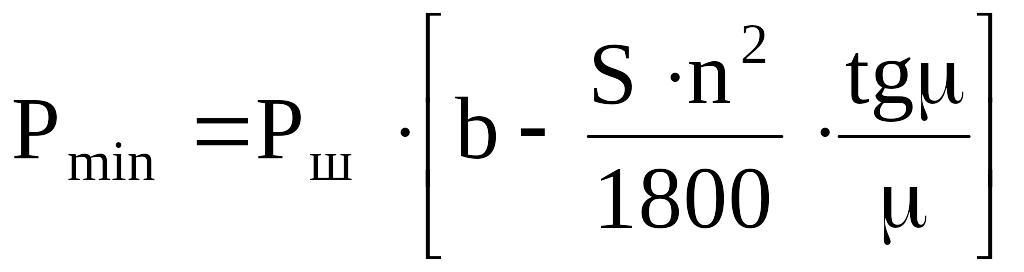

Минимальная нагрузка будет, очевидно, при начале хода штанг вниз, когда вес жидкости не действует на штанги, а динамический фактор вычитается:

![]() ,

(4.17)

,

(4.17)

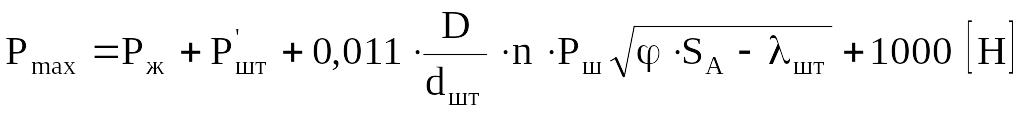

4.2.2. Определение нагрузок по формулам А. С. Вирновского. Согласно исследованиям А. Н. Адонина [1] они дают наилучшее совпадение с опытными результатами замеров нагрузки:

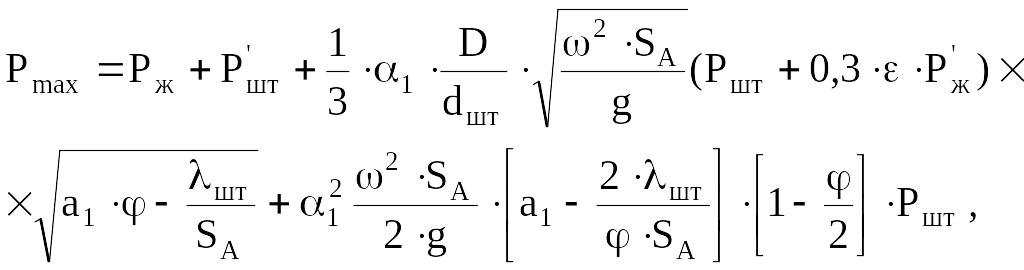

(4.18)

(4.18)

где Рж - вес столба жидкости высотой hд с учетом буферного давления с площадью, равной Fпл; Р'ж = (Fпл - fшт) ·ρж·g·L - вес столба жидкости в кольцевом пространстве; Fпл, fшт - площадь поперечного сечения плунжера и штанг соответственно; L - глубина спуска насоса; Ршт - вес колонны штанг в воздухе; Р'шт - вес колонны штанг в жидкости.

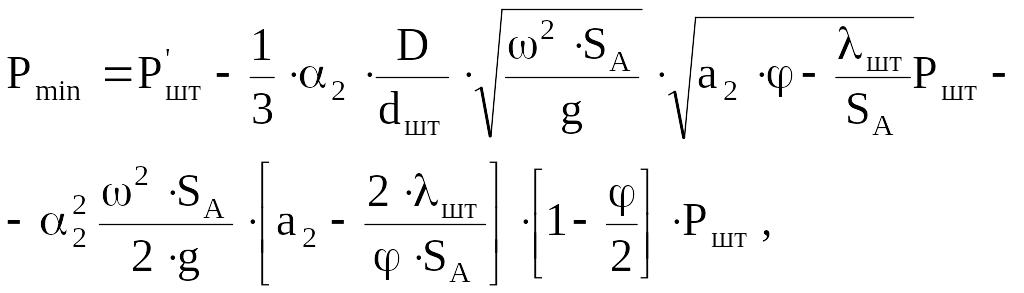

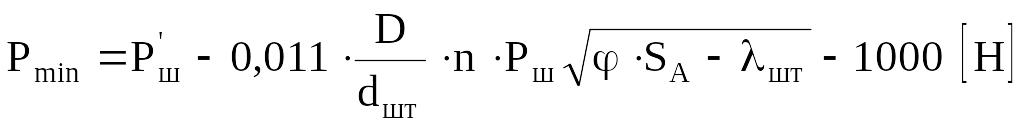

4.2.3. Формула для минимальной нагрузки получается из предыдущей (4.18), если положить Р'ж = 0, Рж = 0, а кинематические коэффициенты α1 и а1 заменить на аналогичные α2 и а2 при ходе штанг вниз и переменить у двух последних членов знаки на противоположные:

(4.19)

(4.19)

Здесь SА - длина хода точки подвеса штанг; Ршт - вес колонны штанг в воздухе; Р'шт - вес колонны штанг в жидкости; α1, α2, а1, а2 - кинематические коэффициенты А. С. Вирнов-ского [1,23],

,

,

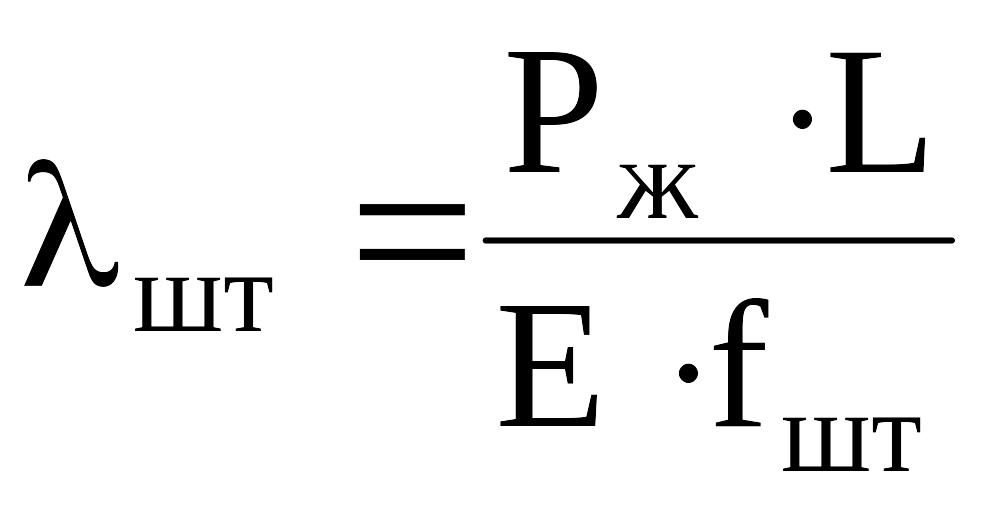

где Vmax - действительная максимальная скорость точки подвеса штанг; 1 - при ходе вверх; 2 - при ходе вниз; D, dшт - диаметры насоса и штанг; ω - угловая скорость в 1/с, ω = π·n / 30; λшт - удлинение штанг от веса столба жидкости,

;

(4.19')

;

(4.19')

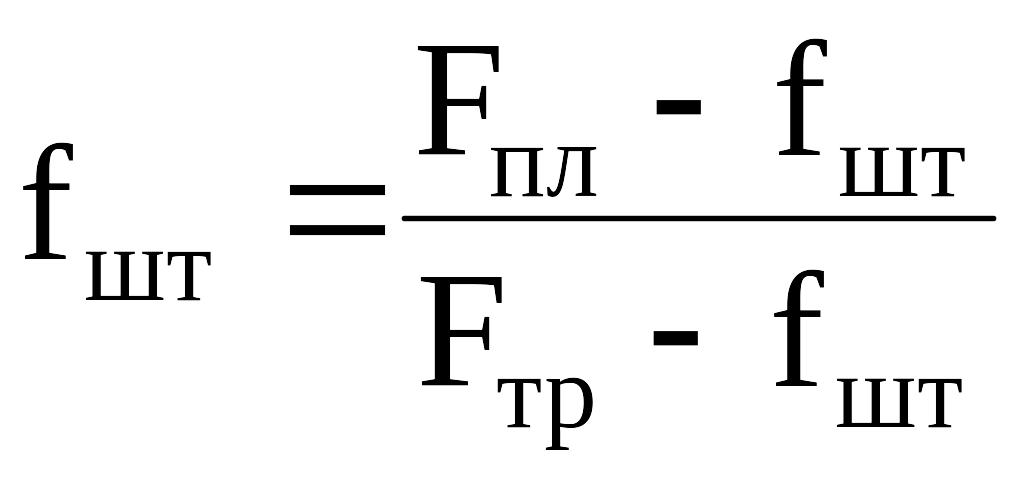

-

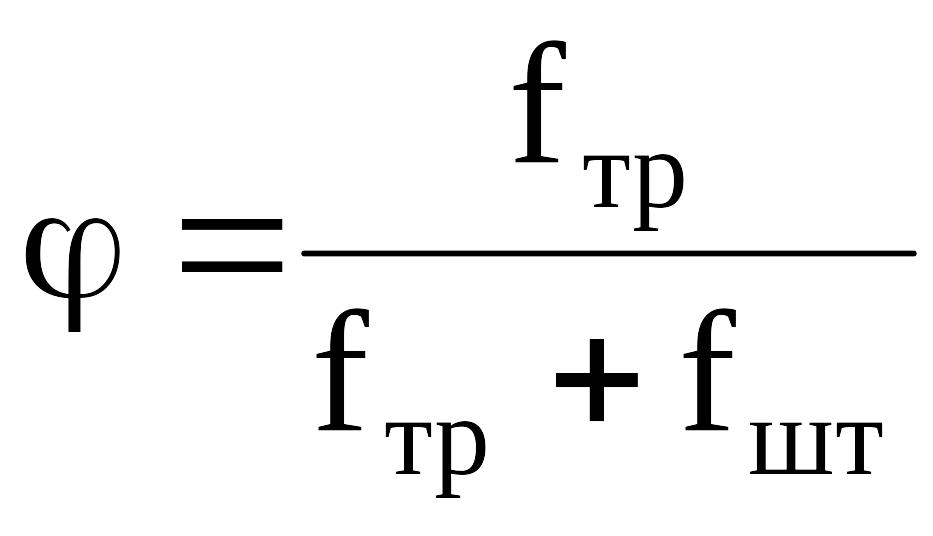

коэффициент изменения сечения потока

жидкости при переходе от насоса в трубы;

Fтр

- площадь внутреннего канала труб; fтр

- площадь сечения труб по металлу;

-

коэффициент изменения сечения потока

жидкости при переходе от насоса в трубы;

Fтр

- площадь внутреннего канала труб; fтр

- площадь сечения труб по металлу;

-

коэффициент отношения площадей.

-

коэффициент отношения площадей.

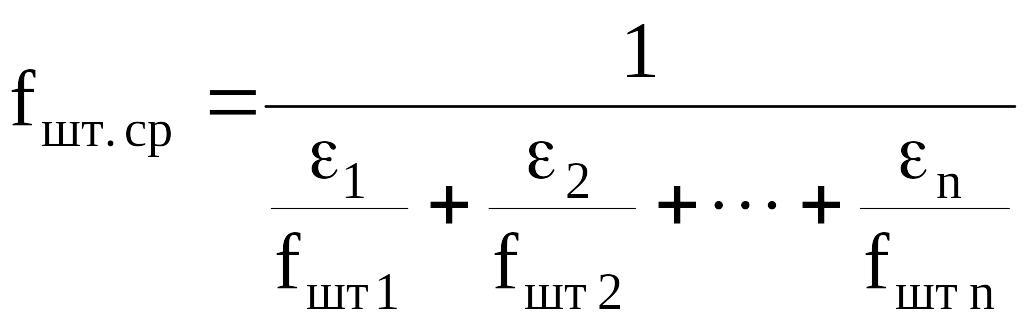

Если расчет ведется для ступенчатой колонны, то вместо fшт нужно брать

,

(4.20)

,

(4.20)

где ε1, ε2, …, εn - доли ступенчатой колонны штанг, Σεi = 1.

Упрощенные А. Н. Адониным формулы А. С. Вирновского можно использовать для широкого диапазона SА < 5м; n =24 мин-1, D < 93 мм:

;

;

.

(4.21)

.

(4.21)

4.2.4. Максимальная нагрузка на основе динамической теории по формуле И. А. Чарного

,

(4.22)

,

(4.22)

где tgμ/μ - коэффициент, учитывающий вибрацию штанг:

;

;

.

.

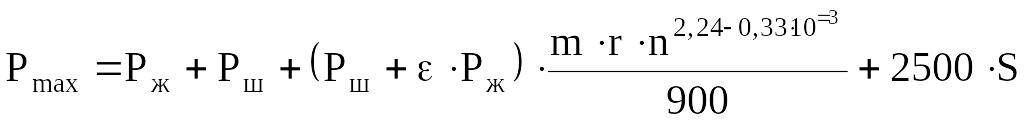

4.2.5. Максимальная нагрузка на основе динамической теории по эмпирической формуле А. Н. Адонина

,

(4.23)

,

(4.23)

где m - кинематический коэффициент,

.

(4.24)

.

(4.24)

Здесь Lшат - длина шатуна; k - длина заднего плеча балансира.