- •1. Теоретические основы понятий «информация» и «знания»

- •1.1 Что такое информация?

- •1.2 Для чего нужна информация предприятию?

- •1.3 Понятие знаний

- •1.4 От информации к знаниям

- •2. Управление знаниями

- •2.4 Методы получения знаний

- •2.5 Для чего нужно управлять знаниями?

- •2.7 Управление знаниями на примере торговой печатной компании ооо «Фортуна»

2.4 Методы получения знаний

Принято выделять следующие методы получения знаний:

1) наблюдение;

2) лекция;

3) анкетирование;

4) интервью;

5) свободный диалог;

6) «круглый стол»;

7) «мозговой штурм».

Думаем, с первыми пятью методами все понятно. Остановимся подробнее на последних двух. Термин «круглый стол» заимствован из журналистики и предполагает обсуждение какой-либо проблемы, в котором принимают равноправное участие несколько человек. Обычно вначале участники высказываются в определенном порядке, а затем переходят к свободной дискуссии. Число участников круглого стола обычно колеблется от трех до семи. Метод «мозговой штурм» (brainstorming) был впервые использован в 1939 г. в США Алексом Осборном как способ получения новых идей в условиях запрещения критики. Известно, что боязнь критики мешает созидательному мышлению, поэтому основная идея «мозгового штурма» — это отделение процесса генерации идей от анализа и оценки высказанных предложений. Как правило, «мозговой штурм» длится недолго — около 40 минут. Количество участников — не более десяти. Им предлагается высказывать любые идеи (шутливые, фантастические, ошибочные) на заданную тему. Критика запрещена. Оценивает результаты обычно группа экспертов, не участвовавших в «мозговом штурме». Хотя, по статистике, всего лишь 10–15% идей оказываются разумными, среди них бывают очень полезные и, безусловно, оригинальные.

2.5 Для чего нужно управлять знаниями?

За последнее десятилетие в деятельности бизнес - сообщества произошли колоссальные изменения. Во многом они были обусловлены появлением новых технологий, которые открыли мировые рынки для самых разных компаний и генерировали огромное количество данных, требующих сортировки, переработки в информацию или сохранения и использования в качестве знаний.

В прошлом для компаний были характерны иерархическая структура, четкие границы между службами, четкая система подчинения и наличие задокументированных процедур и правил, а служащие могли работать на одном и том же месте много лет. Знаниями не управляли, но найти сотрудника, способного оказать поддержку в любой форме, было гораздо легче. Однако теперь, когда появился такой феномен, как «портфельные» карьеры, когда люди все реже долго работают в одной компании и рано уходят на пенсию, утратить ценные, годами накапливавшиеся знания стало легче, а найти того, к кому можно обратиться за помощью, - труднее.

Из-за сокращения штатов и бюджетных ограничений менеджеры работают сегодня с более малочисленным, чем раньше, персоналом и поэтому должны строго следить за тем, чтобы каждый вносил свой вклад в общее дело.

В прошлом, если служащие компании были разбросаны географически, то ее отделения нередко работали совершенно самостоятельно, и знания, полученные в одном региональном отделении, могли так никогда и не стать достоянием других филиалов. Однако в настоящее время многие компании поняли, что смогут выжить, только если будут иметь отделения, но всему миру и эти отделения наладят между собой обмен информацией и знаниями.

Если раньше товары и услуги были продуктами, главным образом, физического труда, то теперь многие из них стали наукоемкими, и поэтому ценность знаний признается уже повсеместно. При слияниях и поглощениях компании нередко объединяют свои процессы и данные и определяют, кого из наиболее ценных сотрудников им необходимо удержать. К сожалению, они далеко не всегда располагают при этом надежными данными, необходимыми для принятия подобных решений.

2.6 Основные проблемы управления знаниями (информацией)

Носителями знаний организации являются ее сотрудники, но «извлечь» эти знания - дело непростое. Это обусловлено как объективными, так и субъективными причинами. Среди них есть те, с которыми можно бороться, и те, которые непреодолимы. Рассмотрим некоторые из причин.

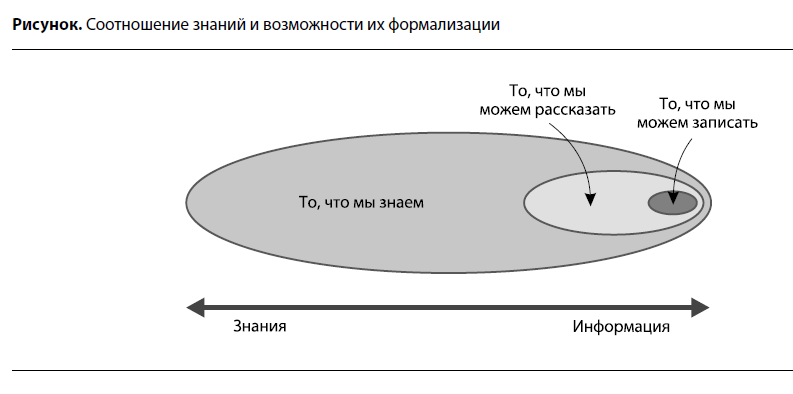

1. Неумение сотрудников формализовать собственные знания. Данную проблему очень наглядно иллюстрирует (рис. 5)

По различным оценкам, кодификации (переводу в текстовую форму для последующего использования) доступно лишь от 20% до 1% знаний организации. Это та маленькая часть знаний, которую мы можем записать. На условной шкале «знания — информация» доступные для записи знания лежат ближе к полюсу информации». Увы, это связано с человеческой природой, и в данном случае мы вряд ли сможем что-то изменить. Как пессимистично заметил Люк Найсмит, «вы не сможете управлять знаниями до тех пор, пока не поймете, что знаниями управлять нельзя». Однако мы можем попытаться записать важнейшую для нас часть информации. Кстати, по закону Парето, это именно те 20% знаний, которые при оптимальном раскладе мы можем зафиксировать. Для этого надо правильно задавать вопросы. Если просто попросить сотрудника записать самое важное из того, чем он занимается на работе, мы вряд ли получим нужный результат.

Успешный сотрудник применяет свои знания в рабочих ситуациях без всякого усилия и приказов руководства — именно в этот момент можно попытаться сохранить столь необходимую информацию. Для этого служат, например, системы центров поддержки пользователей (help desk), в которых принято сохранять информацию о методах разрешения проблем и выполнения заявок пользователей. Такая база знаний, обработанных определенным образом и сохраненных в подходящей форме, является неоценимым подспорьем для соответствующей службы.

2. Политика организации, препятствующая обмену знаниями. К сожалению, многие руководители (скорей всего, несознательно) создают барьеры для свободного распространения знаний внутри компании. Многие ли стратегии содержат пункт, касающийся повышения уровня доверия в организации? Делиться знаниями - естественная потребность человека. Надо просто не подавлять ее, а всячески поощрять. Многие наши организации губит жесткая иерархическая функциональная система, когда подразделения в борьбе за «место под солнцем» конкурируют друг с другом и сотрудники разных отделов общаются только через начальников. Большинство считает, что «инициатива наказуема» и лучше принять неправильное решение, чем затевать служебную волокиту. В условиях всеобщей подозрительности и недоверия сотрудник предполагает, что его положение в компании тем устойчивее, чем более уникальными знаниями он обладает. Отсюда упорное нежелание делиться ими с другими, что противоречит человеческой природе. Страх утратить свою незаменимость, вызывающий лишь стрессы и неврастению у сотрудников, является еще одним барьером для распространения информации в компании.

3. Неумение работать с информацией. В данном случае имеется в виду неумение хранить и извлекать информацию. Даже если удалось научить сотрудников формализовывать информацию и создать все условия для свободного распространения знаний внутри организации, возникает проблема их хранения. Чаще всего даже формализованная информация представляет собой «груду» файлов, размещенных на различных компьютерах, в лучшем случае собранных на файл-сервере. Объемы - устрашающие, найти что-либо очень трудно. Такое хранилище информации напоминает скорее мусорное ведро, нежели библиотечные полки. Вдобавок к этому часть информации, увы, подвержена старению, но попытки избавиться от того, что утратило актуальность (записать на магнитную ленту и убрать в сейф), предпринимаются крайне редко.