- •1. Использование осадочных реакций в клинической лаборатории.

- •7 . Холестерин, содержание в крови, источники, биологическая роль.

- •8. Липопротеины плазмы крови. Состав, строение, биологическая роль. Атерогенные и антиатерогенные липопротеины.

- •9. Липотропные вещества, представители, биологическая роль.

- •10. Формы кислотности желудочного сока. Методы оценки кислотообразующей функции желудка.

- •11. Роль hCl в переваривании белков.

- •14. Характеристика ферментов панкреатического сока.

- •15. Характеристика ферментов кишечного сока

- •16. Индикан, механизм образования, содержание в крови, пути выведения,

- •17. Суточная потребность в белках, жирах, углеводах и воде.

- •19. Содержание креатинина в крови и моче, диагностическое значение.

- •21. Аспартатаминотрансфераза, строение, биологическая роль.

- •22. Аланинаминотрансфераза, строение, биологическая роль. Содержание в крови, диагностическое значение.

- •23. Лактатдегидрогеназа. Строение. Диагностическое значение определения изоферментного спектра.

- •24. Аммиак, источники, содержание в крови и моче. Гипераммониемия, её

- •25. Мочевая кислота. Способы выведения из организма. Нормативные

- •26. Возрастные показатели содержания общего билирубина

- •28. Принцип метода определения билирубина в плазме крови (Метод

- •29. Изменения соотношений форм билирубина и других желчных пигментов

- •30. Уробилин, его происхождение. Диагностическое значение определения в

- •31. Общее содержание белков плазмы крови в различные возрастные

- •32. Белковые фракции плазмы крови. Количественная оценка. Изменения

- •33. Белки острой фазы, диагностическое значение

- •34. Гемоглобин, содержание в крови. Причины изменения

- •35. Фетальный гемоглобин и принцип определения его концентрации в

- •36. Карбоксигемоглобин, содержание в крови. Механизм образования.

- •37. Метгемоглобин, содержание в крови. Механизм образования.

- •38. Гликированный гемоглобин, содержание в крови. Механизм

- •39. Остаточный азот, нормативные показатели. Соотношение

- •40. Формы азотемий и их причины. Возрастные особенности.

- •41. Показатели кислотно-основного состояния, нормативные величины. Методы оценки, диагностическое значение

- •42. Понятие о компонентах, определяющих осмоляльность крови. Нормативные величины, диагностическое значение

- •43. Содержание натрия в плазме и эритроцитах. Биологическая роль.

- •44. Содержанке калия в плазме и эритроцитах. Биологическая роль.

- •45. Содержание кальция в крови. Биологическая роль.

- •46. Содержание фосфатов в крови. Биологическая роль.

- •47. Содержание железа в крови. Источники. Биологическая роль.

- •48.Энзимный профиль тканей и органов.

- •49. Методы определения активности ферментов. Единицы активности.

- •50. Определения активности амилазы в крови. Нормативные величины,

- •51. Диагностическое значение определения креатинфосфокиназы и ее

- •52. Содержания органических веществ в моче и их происхождение

- •53. Глюкозурия, причины и методы открытия глюкозы в моче

- •54. Протеинурия. Причины и методы открытия белка в моче

- •55. Ацетонурия, причины и методы открытия кетоновых тел в моче

- •56. Гематурия, причины и методы открытия крови в моче

- •57. Сравнительный состав коровьего и женского молока по содержанию

- •58.Сравнительный состав коровьего и женского молока по содержанию

19. Содержание креатинина в крови и моче, диагностическое значение.

Определение клиренса креатинина.

Синтезируется в печени, почках, поджелудочной железе и транспортируется в мышечную ткань. В мышцах и в ткани головного мозга он превращается в креатинфосфат, относящийся к фосфогенам – соединениям, являющимся запасными носителями энергии. Гидролиз фосфата ведет к образованию креатинина. Креатинин образуется также при неферментативной дегидратации креатина (2% от общего количества креатинина). Нормальные величины (мкмоль/л): новорожденные – 27-88, 1год – 18-35, подростки – 44-88, мужчины 44-100, женщины 44-88. Концентрация креатинина в крови является довольно постоянной величиной, не зависящей от питания и других факторов. Поэтому для диагностики используется клиренс эндогенного креатинина для оценки клубочковой фильтрации почек. Повышение концентрации в крови при: нарушении функции почек (острая и хроническая недостаточность), мочекаменной болезни.

Креатинин попадает в мочу путем клубочковой фильтрации. Суточное выделение креатинина индивидуально и постоянно, отражает мышечную массу. Содержание в моче (ммоль/л): 0,08 – новорожденные, 0,4 – 1 мес, 0,7 – 1 год, 2,7 – 5 лет, 6,0 – 10 лет, 7,1-17,7 – взрослые. При тяжелом нарушении функции почек содержание креатинина достигает 800-900 мкмоль/л.

Клиренс – очищение. Креатинин не реабсорбируется в почках, по его уровню можно судить о скорости клубочковой фильтрации. Отклонение говорит о нарушении функции деятельности почки. Понижение содержания креатинина говорит о почечной недостаточности.

2 0.

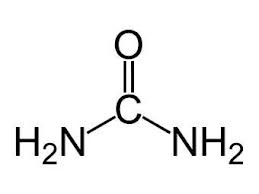

Мочевина.

Содержание

в крови: новорожденные – 1,4-4,3 ммоль/л,

до 14 лет 1,8-6,4 ммоль/л, взрослые

3,5-8,3ммоль/л, старше 60 лет 2,9-7,5 ммоль/л.

Мочевина синтезируется в печени из

аммиака и диоксида углерода. Аммиак

образуется при дезаминировании а/к,

аминов, при распаде пуриновых и

пиримидиновых оснований. Диоксид

углерода обр-ся в результате реакций

прямого и окислительного декарбоксилирования.

Мочевина - главный

конечный продукт азотистого обмена.

На долю мочевины приходится 80-90%

азотсодержащих шлаков, выводимых с

мочой. В среднем за сутки из организма

взрослого человека выводится около 30

г мочевины (от 12 до 36 г), а в пересчете

на азот 6-18 г. Мочевина попадает в

первичную мочу из плазмы крови в

результате клубочковой фильтрации и

в дальнейшем в процессе формирования

конечной мочи не подвергается активной

реабсорбции и не секретируется в мочу

клетками почечных канальцев. В то же

время, при прохождении первичной мочи

по различным участкам нефрона,

значительная часть мочевины возвращается

в кровь путем пассивной реабсорбции.

Процесс выделения мочевины является

саморегулируемым и зависит от содержания

мочевины в плазме крови и величины

клубочковой фильтрации. Выделение

мочевины с мочой возрастает

при

употреблении

пищи с высоким содержанием

белков, при всех

заболеваниях, сопровождающихся усиленным

распадом белков тканей

(лихорадочные

состояния, кахексия, гипертиреоз,

сахарный диабет и др.), а

также при приеме

некоторых лекарственных средств (ряд

гормонов). Уменьшение

количества

мочевины,

выделяемого с

мочой, характерно для заболеваний

и токсических поражений печени,

сопровождающихся печеночной

недостаточностью, заболеваний почек

с нарушением их фильтрационной

способности, а

также для применения

инсулина и ряда других причин.

0.

Мочевина.

Содержание

в крови: новорожденные – 1,4-4,3 ммоль/л,

до 14 лет 1,8-6,4 ммоль/л, взрослые

3,5-8,3ммоль/л, старше 60 лет 2,9-7,5 ммоль/л.

Мочевина синтезируется в печени из

аммиака и диоксида углерода. Аммиак

образуется при дезаминировании а/к,

аминов, при распаде пуриновых и

пиримидиновых оснований. Диоксид

углерода обр-ся в результате реакций

прямого и окислительного декарбоксилирования.

Мочевина - главный

конечный продукт азотистого обмена.

На долю мочевины приходится 80-90%

азотсодержащих шлаков, выводимых с

мочой. В среднем за сутки из организма

взрослого человека выводится около 30

г мочевины (от 12 до 36 г), а в пересчете

на азот 6-18 г. Мочевина попадает в

первичную мочу из плазмы крови в

результате клубочковой фильтрации и

в дальнейшем в процессе формирования

конечной мочи не подвергается активной

реабсорбции и не секретируется в мочу

клетками почечных канальцев. В то же

время, при прохождении первичной мочи

по различным участкам нефрона,

значительная часть мочевины возвращается

в кровь путем пассивной реабсорбции.

Процесс выделения мочевины является

саморегулируемым и зависит от содержания

мочевины в плазме крови и величины

клубочковой фильтрации. Выделение

мочевины с мочой возрастает

при

употреблении

пищи с высоким содержанием

белков, при всех

заболеваниях, сопровождающихся усиленным

распадом белков тканей

(лихорадочные

состояния, кахексия, гипертиреоз,

сахарный диабет и др.), а

также при приеме

некоторых лекарственных средств (ряд

гормонов). Уменьшение

количества

мочевины,

выделяемого с

мочой, характерно для заболеваний

и токсических поражений печени,

сопровождающихся печеночной

недостаточностью, заболеваний почек

с нарушением их фильтрационной

способности, а

также для применения

инсулина и ряда других причин.