- •Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

- •Аннотация

- •1.2 Формат команд ту-тс

- •1.3 Выбор синхрокомбинации

- •I0(X) функция Бесселя нулевого порядка.

- •3.2 Помехоустойчивость при импульсной помехе

- •4 Расчет линии передачи

- •5.4 Аппаратура ип

- •5.4.1.2 Передатчик оа ип

- •5.4.2 Управляющий автомат ип (уа ип)

- •5.5 Аппаратура дп

- •5.5.1.2 Передатчик оа дп

- •5.5.2 Управляющий автомат дп (уа дп)

- •5.6 Внешний вид панели дп

- •Библиографический список

I0(X) функция Бесселя нулевого порядка.

Введем следующие обозначения.

Относительный порог:

![]() . (3.10)

. (3.10)

Относительная

величина вхо дного

сигнала:

дного

сигнала:

![]() . (3.11)

. (3.11)

Относительная величина помехи:

![]() . (3.12)

. (3.12)

Отношение сигнал/шум:

![]() . (3.13)

. (3.13)

Теперь для шумового сигнала имеем:

![]() , (3.14)

, (3.14)

где

Оптимальный порог, при котором значение F0 будет наименьшим:

![]() . (3.15)

. (3.15)

или

![]() . (3.16)

. (3.16)

При этом вероятность ошибочного приема будет зависеть только от h.

Если h ≥ 3, то распределение Райса становится близким к нормальному, в этом случае вероятность сбоя единицы:

![]() .

(3.17)

.

(3.17)

Воспользовавшись

интегра лом

вероятности:

лом

вероятности:

![]() . (3.18)

. (3.18)

Получаем, что:

. (3.19)

. (3.19)

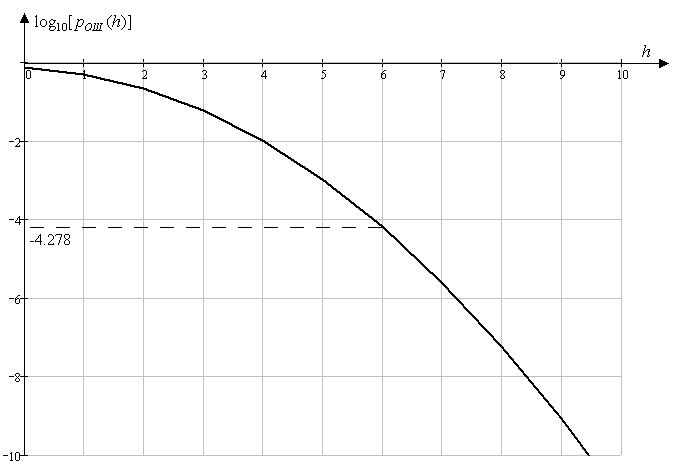

Зависимость помехоустойчивости от отношения сигнал/шум, рассчитанная по формуле (3.17), представлена на рисунке 3.1:

Рисунок 3.1 – Зависимость помехоустойчивости от отношения сигнал/шум

По графику зависимости Рош(h) (см. рисунок 3.1) найдем отношение сигнал/шум, соответствующее вероятности сбоя бита p0 = 5.2710-5 (log10(p0) = -4.278):

h = 6; h2 = 36дБ

3.2 Помехоустойчивость при импульсной помехе

Импульсная помеха – кратковременное редкое воздействие.

Кратковременное означает, что спектр ее намного шире, чем длительность сигнала. Полоса пропускания приемника уже, чем спектр помехи.

Редкое означает, что приемник успевает отработать ее. Скорость передачи полезного сигнала намного больше. Помеха накладывается на полезный сигнал.

Интенсивность импульсной помехи определяется числом импульсов в секунду f. Согласно ТЗ среднее число импульсов помехи в секунду составляет:

f = 2,5 имп/с. (3.18)

Интенсивность импульсной помехи, приходящейся на полезный сигнал, который характеризуется длительностью τ0 (в нашем случае τ0 = 5мс) определяется как:

![]() . (3.19)

. (3.19)

Импульсная помеха подчиняется закону Пуассона. Вероятность ошибочного приема при этом равна:

![]() . (3.20)

. (3.20)

Для борьбы с импульсной помехой используется метод ШОУ, который подразумевает под собой ограничение сигнала на уровне номинального путем использования ограничителей на уровне номинального сигнала.

4 Расчет линии передачи

Линия передачи – последовательное соединение усилительных участков.

Усилительный участок – отрезок кабеля с усилителем на конце.

Спроектировать

линию передачи означает разбить ее на

усилительные участки равной длины так,

чтобы отношение сигнал/шум на ее выходе

было не меньше требуемого. Одновременно

вычисляется длина участка кабеля,

затухание кабеля аi

и усилителя Ai.

Затухание усилителя выбирается так,

чтобы результирующее затухание участка

б ыло

равно нулю.

ыло

равно нулю.

В качестве линии передачи выберем городской телефонный кабель с воздушно-бумажной изоляцией и с жилами диаметром 0,5мм.

Согласно ТЗ разрешенный для использования диапазон частот составляет 0.3-3.4кГц. В качестве несущей частоты выберем частоту, расположенную примерно посередине вышеприведенного диапазона частот. В качестве несущей частоты возьмем FНЕС = 2кГц.

Параметры выбранного кабеля на несущей частоте представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Параметры городского телефонного кабеля на частоте FНЕС = 2кГц

Параметр кабеля |

Значение параметра |

Волновое сопротивление, Ом |

550 |

Коэффициент затухания, дБ/км |

2,11 |

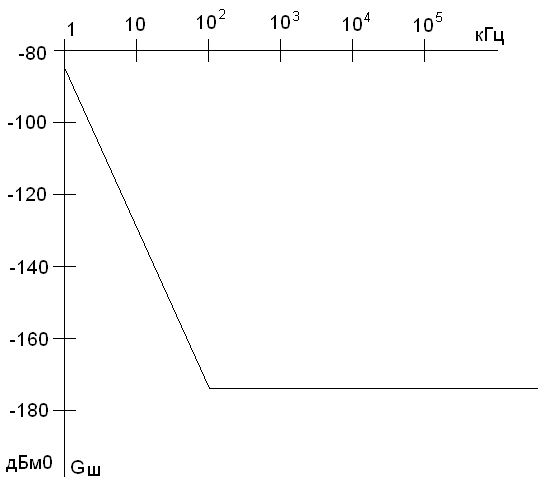

Зависимость уровня шума в кабельной магистрали в полосе 1 Гц от частоты представлена на рисунке 4.1:

Рисунок 4.1 – Уровень шума в кабельной магистрали в полосе 1 Гц

Как

видно из рисунка 4.1 абсол ютное

значение спектральной плотности шума

на несущей частоте FНЕС

= 2кГц

составляет примерно:

ютное

значение спектральной плотности шума

на несущей частоте FНЕС

= 2кГц

составляет примерно:

GШ АБ = -90дБ. (4.1)

Абсолютный уровень GАБ спектральной плотности связан с ее реальным значением G следующим соотношением:

![]() . (4.2)

. (4.2)

С учетом соотношений (4.1) и (4.2) находим значение спектральной плотности шума на несущей частоте FНЕС = 2кГц, выраженное в Вт/Гц:

![]() . (4.3)

. (4.3)

Определим величину мощности шума:

РШ = GШ ∙ΔF, (4.4)

где ΔF = 400Гц - полоса пропускания.

Таким образом:

РШ = 10-12 Вт/Гц ∙400Гц = 4∙10-10 Вт. (4.5)

Определим мощность сигнала, действующего на входе приемника:

РВХ = РШ·h2 = 4∙10-10·62 = 1,44∙10-8 Вт. (4.6)

Заметим, что мощность сигнала на выходе передатчика РВЫХ и мощность на входе приемника РВХ связаны между собой следующим соотношением:

![]() , (4.7)

, (4.7)

где g – коэффициент затухания;

LУЧ – длина участка линии связи.

Согласно ТЗ максимальная мощность сигнала на выходе передатчика равна:

РВЫХ = 1,024Вт. (4.8)

С

учетом (4.7) и (4.8) находим длину уча стка

линии связи для обеспечения заданной

мощности сигнала на входе приемника:

стка

линии связи для обеспечения заданной

мощности сигнала на входе приемника:

![]() .

(4.9)

.

(4.9)

Определим количество число усилительных участков NУЧ как:

![]() . (4.10)

. (4.10)

5 СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМЫ СИСТЕМЫ ТУ-ТС

5.1 Общая структура системы ТУ-ТС

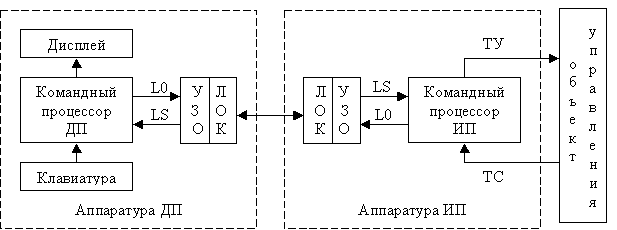

Общая структура проектируемой системы ТУ-ТС включает в себя аппаратуру диспетчерского пункта (ДП), линию связи между аппаратурой диспетчерского пункта и аппаратурой исполнительных пунктов и саму аппаратуру исполнительных пунктов (ИП).

Каждая из выше перечисленных составных частей системы ТУ-ТС состоит в свою очередь из отдельных функциональных блоков.

Аппаратура

диспетчерского пункта должна включать

в себя следующие функциональные блоки:

клавиатуру, необходимую оператору для набора команд, отсылаемых далее определенным исполнительным пунктам;

командный процессор, который осуществляет всю цифровую обработку информации. На диспетчерском пункте он организует взаимодействие с оператором;

дисплей, предназначенный для отображения отсылаемой команды. Данная проверка необходима для того, чтобы оператор убедился в том, что он не совершил ошибку при наборе команды. Также дисплей предназначен для отображения команд телесигнализации, поступающих на диспетчерский пункт с объекта управления;

устройство защиты от ошибок (УЗО), которое встраивается в микропроцессор и в простых системах осуществляет кодирование и декодирование информации;

линейное окончание (ЛОК), которое обеспечивает физическое согласование с линией связи, модуляцию и демодуляцию сигналов.

Аппаратура исполнительного пункта должна включать в себя следующие функциональные блоки:

устройство защиты от ошибок (УЗО), которое встраивается в микропроцессор и в простых системах осуществляет кодирование и декодирование информации;

линейное окончание (ЛОК), которое обеспечивает физическое согласование с линией связи, модуляцию и демодуляцию сигналов;

командный процессор, который осуществляет всю цифровую обработку информации. На исполнительном пункте он обеспечивает взаимодействие непосредственно с объектом управления;

С учетом всего вышесказанного структура системы ТУ-ТС принимает вид, представленный на рисунке 5.1.

Рисунок

5.1 – Структура системы ТУ-ТС

Рисунок

5.1 – Структура системы ТУ-ТС

На рисунке 5.1:

LS – вход из линии связи;

L0 – выход в линию связи.

Цифровые автоматы диспетчерского пункта (ДП) и исполнительного пункта (ИП) можно рассматривать как два взаимодействующих автомата: операционный автомат (ОА) и управляющий автомат (УА).

5.2 Алгоритм работы системы ТУ-ТС

Аппаратура диспетчерского пункта должна:

обеспечить возможность диспетчеру осуществить набор номера команды ТУ, которая будет послана в линию связи;

закодировать команду ТУ, номер которой был набран в предыдущем пункте;

обеспечить возможность диспетчеру осуществить набор номера ИП, которому будет отправлена ранее набранная команда ТУ;

добавить к результату пункта 2) результат пункта 3);

добавить в результат пункта 4) бит проверки на четность;

записать полученный результат в регистр, из которого команда далее отсылается в линию связи;

добавить к результату пункта 5) синхрокомбинацию вида 1111;

послать команду в линию связи;

подготовиться к приему ответной и

нформации

(команды телесигнализации). Если через

промежуток времени tожид

команда телесигнализации не поступила,

то повторно послать эту же команду

телеуправления в линию связи. Если и

во второй раз команда телесигнализации

не поступит на диспетчерский пункт, то

вывести на дисплей сообщение “Ошибка

передачи. Нарушена линия связи”. Затем

перейти к пункту 15). Если команда

телесигнализации поступила на

диспетчерский пункт, то перейти к пункту

10);

нформации

(команды телесигнализации). Если через

промежуток времени tожид

команда телесигнализации не поступила,

то повторно послать эту же команду

телеуправления в линию связи. Если и

во второй раз команда телесигнализации

не поступит на диспетчерский пункт, то

вывести на дисплей сообщение “Ошибка

передачи. Нарушена линия связи”. Затем

перейти к пункту 15). Если команда

телесигнализации поступила на

диспетчерский пункт, то перейти к пункту

10);выявить синхрокомбинацию команды телесигнализации;

осуществить прием кода команды телесигнализации из линии связи;

выявить и запомнить ошибки при приеме команды телесигнализации;

если ошибок нет, то записать ее в регистр. При наличии ошибок сохранить старую команду телесигнализации;

декодировать команду телесигнализации и результат вывести на дисплей диспетчерского пункта;

сброс аппаратуры диспетчерского пункта в исходное состояние.

Аппаратура исполнительного пункта должна:

выявить синхрокомбинацию передаваемой команды телеуправления;

осуществить прием кода команды телеуправления из линии связи;

выявить и запомнить ошибки при приеме команды телеуправления;

если ошибок нет, то запомнить принятую команду телеуправления, декодировать ее и в декодированном виде отправить на исполнительный пункт. При наличии ошибок продолжать выполнять предыдущую команду телеуправления;

сформировать, проанализировав состояние объекта управления, команду телесигнализации;

закодировать сформированную команду телесигнализации кодом с проверкой на четность. Записать результат в регистр, а затем передать ее в линию связи;

добавить к результату пункта 8) синхрокомбинацию вида 1111;

подготовиться к выполнению следующего цикла работы;

5.3 Выявитель синхрокомбинаций

Выявитель

синхрокомбинаций (ВСК) – цифровой автомат, предназначенный

для выделения синхрокомбинаций из

принимаемых команд телеуправления или

телесигнализации.

– цифровой автомат, предназначенный

для выделения синхрокомбинаций из

принимаемых команд телеуправления или

телесигнализации.

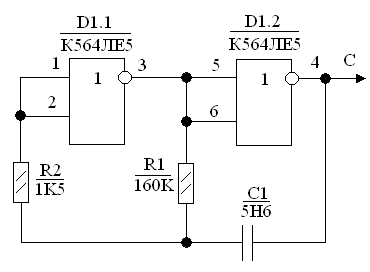

Он содержит в себе генератор периодической импульсной последовательности. Схема такого генератора периодической импульсной последовательности представлена на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 – Схема генератора периодической импульсной последовательности

Схема имеет два динамических состояния. В первом из них, когда на выходе D1.1 состояние лог. "1" (выход D1.2 лог. "0"), конденсатор С1 заряжается. В процессе заряда напряжение на входе инвертора D1.1 возрастает, и при достижении значения Uпор=0,5Uпит происходит скачкообразный переход во второе динамическое состояние, в котором на выходах D1.1 лог. "0", D1.2 - "1". В этом состоянии происходит перезаряд емкости (разряд) током обратного направления. При достижении напряжения на С1 Unop происходит возврат схемы в первое динамическое состояние. Резистор R2 является ограничительным, и его сопротивление не должно быть меньше 1 кОм, а чтобы он не влиял на расчетную частоту, номинал резистора R1 выбирается значительно больше R2 (R2<0,01R1). Ограничительный резистор (R2) иногда устанавливают последовательно с конденсатором.

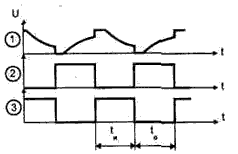

При использовании неполярного конденсатора С1 длительность импульсов (tи) и пауза (tо) будут почти одинаковыми:

tи=to=0,7R1C1. (5.1)

Полный период:

T=1,4R1C1. (5.2)

Резистор

R1 и конденсатор С1 могут находиться в

диапаз оне

20 к0м...10 МОм; 300 пф...100 мкФ.

оне

20 к0м...10 МОм; 300 пф...100 мкФ.

Временные диаграммы представлены на рисунке 5.3

Рисунок 5.3 – Временные диаграммы работы схемы, представленной на рисунке 5.2

Длительность следования импульсов синхронизации сделаем в 8 раз меньше периода следования посылок. То есть получаем:

![]() .

(5.3)

.

(5.3)

Выберем номинал резистора R2 из ряда номиналов Е24 равным:

R2 = 1,5кОм. (5.4)

Выберем номинал резистора R1 из ряда номиналов Е24 равным:

R1 = 160кОм. (5.5)

Определим мощность, рассеиваемую на сопротивлениях R1 и R2 соответственно.

![]() . (5.6)

. (5.6)

![]() . (5.7)

. (5.7)

Тогда с учетом соотношения (5.2) и значения (5.3) находим величину емкости конденсатора С1:

![]() . (5.8)

. (5.8)

Номинал емкости С1 выберем из ряда номиналов Е12 равным:

С1 = 5,6нФ. (5.9)

Выявитель

синхрокомбинации имеет вход LS

из линии связи и вход RES, необходимый

для возвращения его в нулевое состояние

после того, как ИП закончил свою работу.

ВСК до лжен

вырабатывать выходной сигнал RDY при

обнаружении нужной синхрокомбинации.

лжен

вырабатывать выходной сигнал RDY при

обнаружении нужной синхрокомбинации.

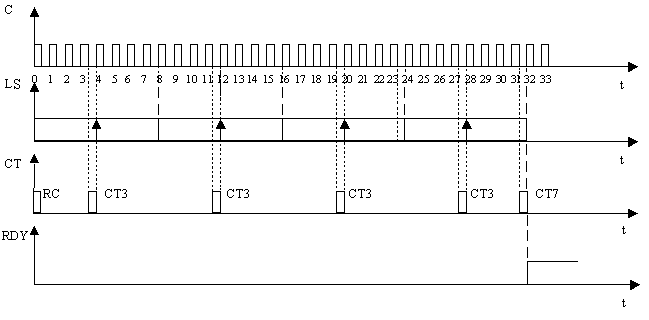

Временные диаграммы работы выявителя синхрокомбинаций представлены на рисунке 5.4.

Рисунок 5.4 – Временные диаграммы ВСК

Принцип работы ВСК заключается в следующем.

Он

должен начать работу при появлении

сигнала в линии связи и проверить наличие в сигнале синхрокомбинации вида 1111 в

определенные моменты времени. Этими

моментами времени являются 4-й, 12-й, 20-й

и 28-й импульсы генератора периодической

импульсной последовательности. И при

успешном обнаружении заданной

синхрокомбинации ВСК должен при 32-ом

импульсе генератора периодической

импульсной последовательности выдать

сигнал RDY=1.

в сигнале синхрокомбинации вида 1111 в

определенные моменты времени. Этими

моментами времени являются 4-й, 12-й, 20-й

и 28-й импульсы генератора периодической

импульсной последовательности. И при

успешном обнаружении заданной

синхрокомбинации ВСК должен при 32-ом

импульсе генератора периодической

импульсной последовательности выдать

сигнал RDY=1.

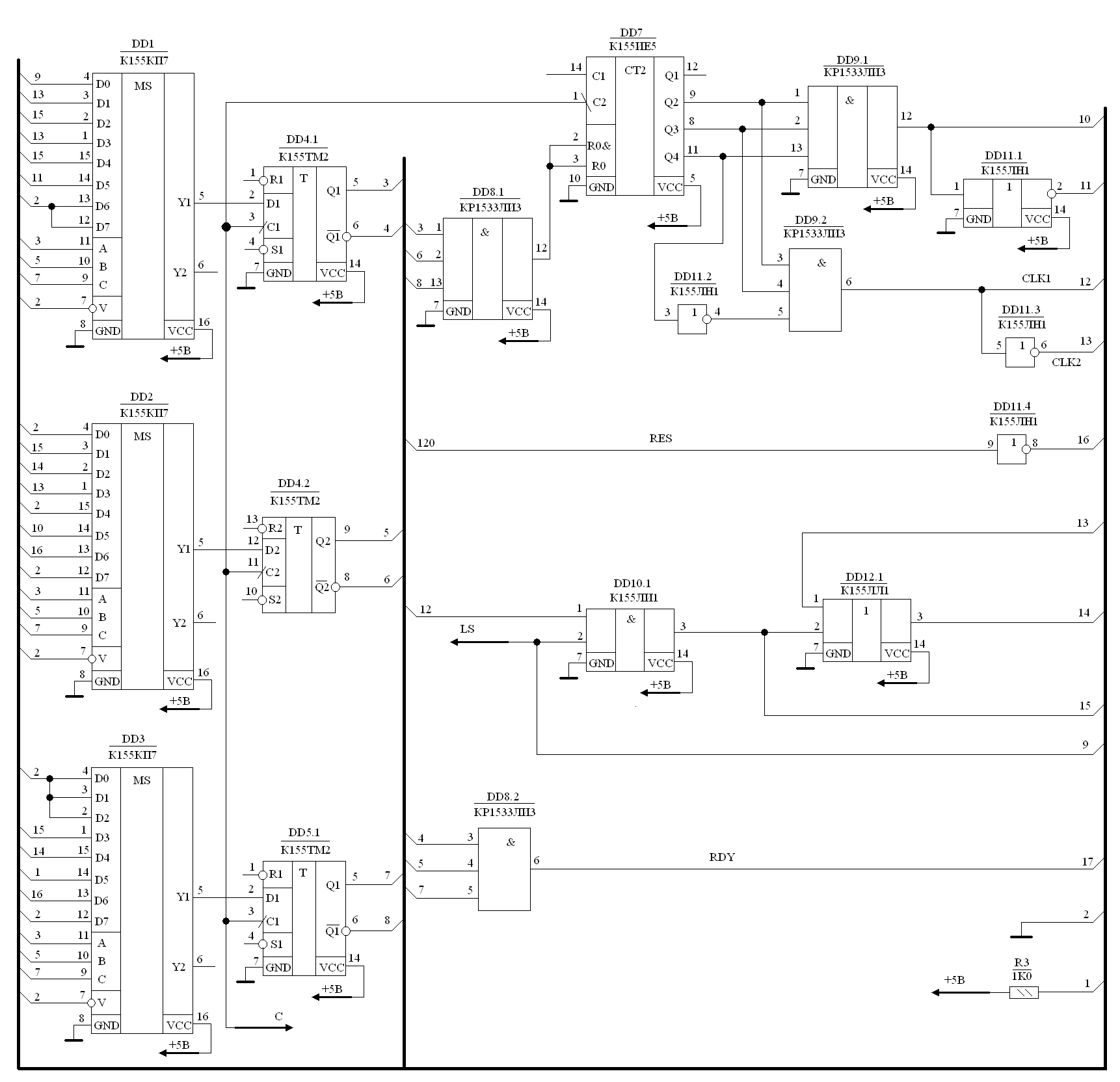

Принципиальная схема ВСК представлена на рисунке 5.5.

Рисунок 5.5 – Принципиальная схема ВСК

Расшифруем

смысл входных и выход ных

сигналов, приведенных на рисунке 5.5.

ных

сигналов, приведенных на рисунке 5.5.

С – синхронизация счетчика ВСК и триггеров (сигнал с выхода генератора периодической импульсной последовательности ГПИП);

LS – сигнал из линии связи;

СТi – импульс i+1 синхросерии С;

RDY – сигнал успешного приема синхрокомбинации;

RES – сброс выявителя синхрокомбинации;

CLK1, CLK2 – синхросерии для ОА и УА.

Работа ВСК заключается в выявлении наличия в линии связи необходимой синхрокомбинации. В данном случае это 1111. Если данная синхрокомбинация будет успешно выявлена, то на выходе RDY появится сигнал, сообщающий об успешном принятии синхрокомбинации.

Первоначально автомат ВСК находится в нулевом состоянии 000. При появлении сигнала в линии связи автомат переходит в состояние 001. При этом вырабатывается сигнал RC сброса счетчика DD7 на выходе конъюнктора DD8.1.

Автомат ВСК срабатывает по переднему фронту импульса, а счетчик импульсов DD7 срабатывает по заднему фронту импульса. Этим устраняется неоднозначность в работе.

В состоянии 001 автомат ВСК находится до прихода синхроимпульса СТ3, который выделяется конъюнктором DD9.2 на выходе счетчика DD7. Поскольку синхроимпульс СТ3 формируется по спаду третьего импульса ГПИП, то рабочим для ВСК будет уже фронт четвертого импульса ГПИП. В этот момент времени автомат анализирует сигнал из линии связи. Если он равен единице, то автомат ВСК переходит в состояние 010, а если сигнал из линии связи равен нулю, то автомат ВСК возвращается в исходное нулевое состояние 000.

По спаду 8-го импульса ГПИП счетчик DD7 обнуляется. И начиная с заднего фронта 9-го импульса ГПИП, счетчик DD7 начинает счет импульсов заново.

В состоянии 010 автомат ВСК находится до прихода очередного синхроимпульса СТ3, который формируется по спаду 11-го импульса ГПИП. Рабочим для ВСК будет уже 12-ый импульс ГПИП. В этот момент времени автомат снова анализирует сигнал из линии связи. Если сигнал из линии связи равен единице, то автомат переходит в состояние 011, а если сигнал из линии связи равен нулю, то автомат возвращается в исходное нулевое состояние 000.

По спаду 16-го импульса ГПИП счетчик DD7 обнуляется. И начиная с заднего фронта 17-го импульса ГПИП, счетчик DD7 начинает счет импульсов заново.

В

состоянии 011 автомат ВСК находится до

прихода очередного синхроимпульса СТ3,

который формируется по спаду  19-го

импульса ГПИП. Рабочим для ВСК будет

уже 20-ый импульс ГПИП. В этот момент

времени автомат снова анализирует

сигнал из линии связи. Если сигнал из

линии связи равен единице, то автомат

переходит в состояние 100, а если сигнал

из линии связи равен нулю, то автомат

возвращается в исходное нулевое состояние

000.

19-го

импульса ГПИП. Рабочим для ВСК будет

уже 20-ый импульс ГПИП. В этот момент

времени автомат снова анализирует

сигнал из линии связи. Если сигнал из

линии связи равен единице, то автомат

переходит в состояние 100, а если сигнал

из линии связи равен нулю, то автомат

возвращается в исходное нулевое состояние

000.

По спаду 24-го импульса ГПИП счетчик DD7 обнуляется. И начиная с заднего фронта 25-го импульса ГПИП, счетчик DD7 начинает счет импульсов заново.

В состоянии 100 автомат ВСК находится до прихода очередного синхроимпульса СТ3, который формируется по спаду 27-го импульса ГПИП. Рабочим для ВСК будет уже 28-ой импульс ГПИП. В этот момент времени автомат снова анализирует сигнал из линии связи. Если сигнал из линии связи равен единице, то автомат переходит в состояние 101, а если сигнал из линии связи равен нулю, то автомат возвращается в исходное нулевое состояние 000.

В состоянии 101 автомат находится до прихода синхроимпульса СТ7. Поскольку данный синхроимпульс СТ7 формируется по спаду 31-го импульса ГПИП, то рабочим для ВСК будет уже фронт 32-го импульса. В этот момент времени автомат переходит в состояние 110. При этом вырабатывается сигнал RDY – сигнал успешного приема синхрокомбинации.

Автомат ВСК находится в состоянии 110 до тех пор, пока идет обработка информации. Сигнал сброса ВСК RES формируется управляющим автоматом исполнительного или диспетчерского пункта по окончании своей работы. По приходу этого импульса автомат ВСК сбрасывается, переходя в исходное нулевое состояние 000.

Изобразим

блок-схему, отображающую принци п

работы ВСК:

п

работы ВСК:

Рисунок 5.6 – Блок-схема, отображающая принцип работы ВСК