- •Введение

- •1.3 Технологии локального уровня

- •1.3.1 Быстрый Ethernet (Fast Ethernet, 100 Мбит/с)

- •2.1.2 Маршрутизатор Cisco 1941

- •2.1.3 Медиаконвертер snr-cvt-1000 sfp

- •2.1.8 Абонентский терминал ont gpon snr-ont-16

- •2.1.9 Модем g.Shdsl d-Link-1510g

- •2.1.10 Маршрутизатор d-Link dsl-2500u

- •2.1.11 NanoStation m5

- •2.1.12 Коммутатор d-Link des-1210-52

- •2.1.13 Беспроводной маршрутизатор d-Link dsr-1000n

- •2.2.4 Адаптер dhp-306av

- •2.3.2 Медиаконвертор snr-cvt-100a-v2

- •2.3.3 Коммутатор Allied Telesyn at-9924t

- •2.3.4 Fso Artolink модель m1-ge

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС)

Кафедра «Системы передачи информации»

ПРОЕКТ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ УЧАСТКА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Курсовой проект по дисциплине «Системы и сети передачи информации»

|

Студент группы 29 Ж Ф.А. Голубкин 22.04.2013 Руководитель – ст. преподаватель кафедры СПИ Д. И. Бизин

|

![]()

Омск-2013

УДК 621.372

Реферат

Курсовой проект содержит 47 страниц, 1 иллюстрацию, 16 таблиц, 37 использованных источников, 4 приложения.

Сеть передачи данных, магистральная схема, городская сеть, локальная сеть, удаленный абонент, мультиплексор, маршрутизатор, коммутатор, сплиттер, модем, радиомост, точка доступа, оптическое волокно, витая пара, оптический модуль, топология.

Пояснительная записка содержит задание на курсовой проект, карту железных дорог выбранного участка, основные теоретические сведения об используемых технологиях передачи данных магистрального и локального уровней. Произведен выбор оконечного абонентского оборудования, магистрального оборудования, выбор технологий, используемых на станциях для основных зданий и удаленных абонентов.

Задание на курсовой проект по дисциплине "Системы и сети передачи информации"

Согласно заданию участок сети передачи данных:

Старый оскол – Елецк – Липецк – Грязи.

Топологии станционных сетей выбраны в соответствии с шифром. Выход в магистральную сеть осуществляется через узел А станционной сети.

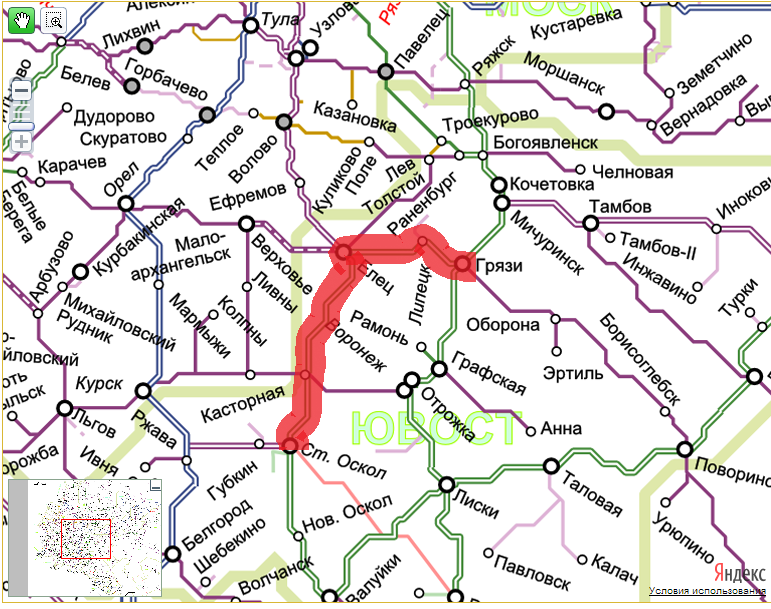

Проектируемый участок железной дороги изображен на рисунке 1.

Рисунок 1- Проектируемый участок железной дороги

Информация о топологии, расстоянии между зданиями, количестве абонентов этажность и наличие удаленных абонентов, к каким зданиям они подключаются, необходимая скорость передачи данных до удаленного абонента и расстояние до удаленного абонента приведены ниже.

Старый оскол

Здание |

Этажность |

Количество пользователей |

Скорость |

Расстояние |

А |

1 |

6 |

1 |

6 |

Б |

3 |

33 |

|

|

В |

1 |

9 |

|

|

Г |

1 |

8 |

|

|

Д |

2 |

13 |

10 |

2 |

Елецк

Здание |

Этажность |

Количество пользователей |

Скорость |

Расстояние |

А |

3 |

40 |

10 |

0,1 |

Б |

1 |

3 |

2 |

|

В |

1 |

11 |

|

2 |

Г |

2 |

19 |

|

|

Д |

1 |

9 |

|

|

Липецк

Здание |

Этажность |

Количество пользователей |

Скорость |

Расстояние |

А |

2 |

18 |

0,3 / 1 |

4,0 / 5,0 |

Б |

1 |

7 |

|

|

В |

3 |

28 |

4 |

8 |

Г |

1 |

4 |

|

|

Д |

2 |

16 |

|

|

Грязи

Зданеи |

Этажность |

Количество пользователей |

Скорость |

Расстояние |

А |

1 |

6 |

1,5 |

4 |

Б |

1 |

10 |

|

|

В |

3 |

21 |

|

|

Г |

2 |

14 |

15 |

4 |

Д |

1 |

7 |

|

|

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………...... |

6 |

1 Описание используемых технологий передачи данных.................................................. |

7 |

1.1 Технологии магистрального уровня………………………………………………....... |

7 |

1.2 Технологии городского уровня………………………………………………………. |

8 |

1.2.1 Gigabit Ethernet………………………………………………………………………... |

8 |

1.2.2 GPON…………………………………………………………………………………... |

10 |

1.2.3 FSO…………………………………………………………………………………….. |

11 |

1.2.4 AirMax…………………………………………………………………………………. |

12 |

1.3 Технологии локального уровня………………………………………………………... |

13 |

1.3.1 Быстрый Ethernet……………………………………………………………………… |

13 |

1.3.2 Стандарт IEEE 802.11………………………………………………………………… |

14 |

1.3.3 HomePlug AV…………………………………………………………………………. |

16 |

1.4 Технологии подключения удаленных абонентов…………………………………….. |

16 |

1.4.1 SHDSL…………………………………………………………………………………. |

16 |

2 Описание используемого оборудования………………………………………………… |

18 |

2.1 Оборудование станции Старый оскол………………………………………………… |

18 |

2.1.1 Metropolis ADM Universal Shelf - мультисервисная платформа SDH уровня STM-16/STM-64…………………………………………………………………………….. |

18 |

2.1.2 Маршрутизатор Cisco 1941……………………….………………………………….. |

18 |

2.1.3 Медиаконветер SNR-CVT-1000 sfp………………..………………………………… |

20 |

2.1.4 Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310нм………………………………. |

21 |

2.1.5 Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1550нм………………………………. |

21 |

2.1.6 Коммутатор D-Link DGS-1100-16……………………...……………………………. |

21 |

2.1.7 Стационарный терминал OLT SNR-OLT-4x-8GS…….……………………………. |

22 |

2.1.8 Абонентский терминал GPON SNR-ONT-16…………………………………..…... |

24 |

2.1.9 Модем G.SHDSL D-Link-1510G……………………………………………………... |

24 |

2.1.10 Маршрутизатор D-Link DSL-2500U………..……………………………………… |

25 |

2.1.11 NanoStation M5……………...……………………………………………………….. |

26 |

2.1.12 Коммутатор D-Link DES-1210-52…………………………………………………... |

28 |

2.1.13 Беспроводной маршрутизатор D-Link DSR-1000N.………………………………. |

29 |

2.2 Оборудование станции Елец…………………………………………………………... |

30 |

2.2.1 Коммутатор D-Link DES 1228/ME/B1A..…………………………………………… |

31 |

2.2.2 D-Link-1210-10/ME………..………………………………………………………….. |

32 |

2.2.3 D-Link DES-1005P…………………………..………………………………………... |

34 |

2.2.4 Адаптер DHP-306AV………………….……………………………………………... |

35 |

2.3 Оборудование станции Липецк……………………………………………………….. |

36 |

2.3.1 Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750-24PS-S……………………………………… |

36 |

2.3.2 Медиаконвертор SNR-CVT-100A-V2……………..………………………………… |

37 |

2.3.3 Коммутатор Allied Telesyn AT-9924T...……………………………………………... |

37 |

2.3.4 FSO Artolink модель M1-GE ……………...…………………………………………. |

38 |

2.4 Оборудование станции Грязи….………………………………………………………. |

39 |

2.4.1 Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм …………………………… |

40 |

2.4.2 Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм……………………………. |

40 |

3 Особенности схем связи станций………………………………………………………... |

41 |

Заключение………………………………………………………………...………..…..…... |

42 |

Библиографический список………………………………………………………………... |

43 |

Приложение А………………………………………………………………………………. |

44 |

Приложение Б……………………………………………………………………………….. |

45 |

Приложение В………………………………………………………………………………. |

46 |

Приложение Г……………………………………………………………………………….. |

47 |

Введение

Сегодняшние реалии жизни требуют от человека быть в курсе всех последних событий, новостей мира, а также незамедлительно реагировать на любые изменения, происходящие в мире. Человек нуждается в постоянном обмене данными. Благодаря этому, сейчас активно развиваются линии связи.

Целью работы является ознакомление с построением объединенных сетей. Для достижение этой цели необходимо изучить технологии передачи данных магистральных, городских и локальных сетей, удаленного доступа.

1 Описание используемых технологий передачи данных

В курсовой работе были изучены различные технологии. А именно: SDH, GPON, FSO, AirMax, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, HomePlug AV, IEEE 802.11n,SHDSL.

1.1 Технологии магистрального уровня

На магистральном уровне использовалась технология SDH. SDH (Synchronous Digital Hierarchy) – синхронная цифровая иерархия – технология передачи высокоскоростных данных на большие расстояния с использованием в качестве физической среды проводных, оптических и радиолиний связи. Она основана на синхронизации по времени передающего и принимающего устройства. Данная технология пришла на смену PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy). Причина заключается в том, что потоки более высокого уровня в PDH получаются путем последовательного мультиплексирования. Соответственно, для выделения потока необходимо развертывать весь поток, т.е. проводить операцию демультиплексирования. При этом придется устанавливать дорогостоящее оборудование в каждом пункте, где необходима такая процедура, что значительно увеличивает стоимость строительства и эксплуатации высокоскоростных линий PDH. Технология SDH решает эту проблему. Скорости для SDH уже не ограничиваются 500 Мбит/сек, как это было в PDH.

Стандартизация интерфейсов определяет возможность соединения различного оборудования от разных производителей. Система SDH обеспечивает универсальные стандарты для сетевых узловых интерфейсов, включая стандарты на уровне цифровых скоростей, структуру фрейма, метод мультиплексирования, линейные интерфейсы, мониторинг и управление. Поэтому SDH оборудование от разных производителей может легко соединяться и устанавливаться в одной линии, что наилучшим образом демонстрирует системную совместимость.

Система SDH обеспечивает стандартные уровни информационных структур, то есть набор стандартных скоростей. Базовый уровень скорости — STM-1 155,52 Mбит/с. Цифровые скорости более высоких уровней определяются умножением скорости потока STM-1, соответственно, на 4, 16, 64 и т. д.: 622 Мбит/с (STM-4), 2,5 Гбит/с (STM-16), 10 Гбит/с (STM-64) и 40 Гбит/с (STM-256).

Вся информация в системе SDH передается в контейнерах. Контейнер представляет собой структурированные данные, передаваемые в системе. Если система PDH генерирует трафик, который нужно передать по системе SDH, то данные SDH сначала структурируются в контейнеры, а затем к контейнеру добавляется заголовок и указатели, в результате образуется синхронный транспортный модуль STM-1. По сети контейнеры STM-1 передаются в системе SDH разных уровней (STM-n), но во всех случаях раз сформированный STM-1 может только складываться с другим транспортным модулем, т.е. имеет место мультиплексирование транспортных модулей.

Еще одно важное понятие, непосредственно связанное с общим пониманием технологии SDH - это понятие виртуального контейнера VC.В результате добавления к контейнеру трактового(маршрутного) заголовка получается виртуальный контейнер. Виртуальные контейнеры находятся в идеологической и технологической связи с контейнерами, так что контейнеру C-12 соответствует виртуальный контейнер VC-12 (передача потока E1), C-3 - VC-3 (передача потока E3), C-4 - контейнер VC-4 (передача потока STM-1).

Поскольку низкоскоростные сигналы PDH мультиплексируются в структуру фрейма высокоскоростных сигналов SDH посредством метода побайтового мультиплексирования, их расположение во фрейме высокоскоростного сигнала фиксировано и определено. Поэтому низкоскоростной сигнал SDH, например 155 Мбит/с (STM-1) может быть напрямую добавлен или выделен из высокоскоростного сигнала, например 2.5 Гбит/с (STM-16). Это упрощает процесс мультиплексирования и демультиплексирования сигнала и делает SDH иерархию особенно подходящей для высокоскоростных волоконно-оптических систем передачи, обладающих большой производительностью.

Поскольку принят метод синхронного мультиплексирования и гибкого отображения структуры, низкоскоростные сигналы PDH (например, 2Мбит/с) также могут быть мультиплексированы в сигнал SDH (STM-N). Их расположение во фрейме STM-N также предсказуемо. Поэтому низкоскоростной трибутарный сигнал (вплоть до сигнала DS-0, то есть одного тайм-слота PDH, 64 kbps) может быть напрямую добавлен или извлечен из сигнала STM-N. Это не одно и то же с вышеописанным процессом добавления/выделения низкоскоростного сигнала SDH в/из высокоскоростного сигнала SDH. Это относится к прямому добавлению/выделению низкоскоростного трибутарного сигнала такого как 2Мбит/с, 34Мбит/с и 140Мбит/с в/из сигнала SDH. Это устраняет необходимость использования большого количества оборудования мультиплексирования/демультиплексирования (взаимосвязанного), повышает надежность и уменьшает вероятность ухудшения качества сигнала, снижает стоимость, потребление мощности и сложность оборудования. Добавление/выделение услуг в дальнейшем упрощается.

Этот метод мультиплексирования помогает выполнять функцию цифровой кросс-коммутации (DXC) и обеспечивает сеть мощной функцией самовосстановления. Абонентов можно динамически соединять в соответствии с потребностями и выполнять отслеживание трафика в реальном времени.

Для функций оперирования, администрирования и техобслуживания (ОАМ) в структуре фрейма сигнала SDH организованы многочисленные биты. Это намного облегчает функцию сетевого мониторинга, то есть автоматическое техобслуживание. Несколько избыточных битов должны быть добавлены во время линейного кодирования для мониторинга рабочих характеристик линии, поскольку совсем мало байтов организовано в сигнале PDH. Например, в структуре фрейма сигнала PCM30/32 только биты в TS0 и TS16 используются для функций OAM.

Многочисленные заголовки в сигналах SDH составляют 1/20 от общего количества байтов во фрейме. Это намного облегчает функцию ОАМ и уменьшает стоимость системы техобслуживания, что очень важно, так как она составляет значительную часть от общей стоимости оборудования.

SDH имеет высокую совместимость. Это означает, что сеть передачи SDH и существующая сеть PDH могут работать совместно, пока идет установление сети передачи SDH. Сеть SDH может быть использована для передачи услуг PDH, а также сигналов других иерархий, таких как ATM, Ethernet и FDDI.

Базовый транспортный модуль (STM-1) может размещать и три типа сигналов PDH, и сигналы ATM, FDDI, DQDB. Это обуславливает двустороннюю совместимость и гарантирует бесперебойный переход от сети PDH к сети SDH и от SDH к АТМ. Для размещения сигналов этих иерархий SDH мультиплексирует низкоскоростные сигналы различных иерархий в структуру фрейма STM-1 сигнала на границе сети (стартовая точка — точка ввода) и затем демультиплексирует их на границе сети (конечная точка — точка вывода). Таким образом цифровые сигналы различных иерархий могут быть переданы по сети передачи SDH.

Схема реализации магистрального уровня приведена в приложении А.

1.2 Технологии городского уровня

На городском уровне использовались технологии Gigabit Ethernet, GPON, FSO и AirMax.

Gigabit Ethernet

Ethernet - пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей.

Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде – на канальном уровне модели OSI. Ethernet в основном описывается стандартами IEEE группы 802.3. Ethernet стал самой распространённой технологией ЛВС в середине 90-х годов прошлого века, вытеснив такие устаревшие технологии, как Arcnet, FDDI и Token ring.

В стандарте первых версий (Ethernet v1.0 и Ethernet v2.0) указано, что в качестве передающей среды используется коаксиальный кабель, в дальнейшем появилась возможность использовать витую пару и оптический кабель.

Преимущества использования витой пары по сравнению с коаксиальным кабелем:

а) возможность работы в дуплексном режиме;

б) низкая стоимость кабеля «витой пары»;

в) более высокая надёжность сетей при неисправности в кабеле;

г) минимально допустимый радиус изгиба меньше;

д) большая помехозащищенность из-за использования дифференциального сигнала;

е) возможность питания по кабелю маломощных узлов, например IP-телефонов (стандарт Power over Ethernet, PoE);

ж) отсутствие гальванической связи (прохождения тока) между узлами сети. При использовании коаксиального кабеля в российских условиях, где, как правило, отсутствует заземление компьютеров, применение коаксиального кабеля часто сопровождалось пробоем сетевых карт, и иногда даже полным «выгоранием» системного блока.

Причиной перехода на оптический кабель была необходимость увеличить длину сегмента без повторителей.

Метод управления доступом (для сети на коаксиальном кабеле) – множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), скорость передачи данных 10 Мбит/с, размер пакета от 72 до 1526 байт, описаны методы кодирования данных. Режим работы полудуплексный, то есть узел не может одновременно передавать и принимать информацию. Количество узлов в одном разделяемом сегменте сети ограничено предельным значением в 1024 рабочих станции (спецификации физического уровня могут устанавливать более жёсткие ограничения, например, к сегменту тонкого коаксиала может подключаться не более 30 рабочих станций, а к сегменту толстого коаксиала – не более 100). Однако сеть, построенная на одном разделяемом сегменте, становится неэффективной задолго до достижения предельного значения количества узлов, в основном по причине полудуплексного режима работы.

В 1995 году принят стандарт IEEE 802.3u Fast Ethernet со скоростью 100 Мбит/с и появилась возможность работы в режиме полный дуплекс. В 1997 году был принят стандарт IEEE 802.3z Gigabit Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с для передачи по оптическому волокну и ещё через два года для передачи по витой паре.

Большинство Ethernet-карт и других устройств имеет поддержку нескольких скоростей передачи данных, используя автоопределение (autonegotiation) скорости и дуплексности, для достижения наилучшего соединения между двумя устройствами. Если автоопределение не срабатывает, скорость подстраивается под партнёра, и включается режим полудуплексной передачи. Например, наличие в устройстве порта Ethernet 10/100 говорит о том, что через него можно работать по технологиям 10BASE-T и 100BASE-TX, а порт Ethernet 10/100/1000 – поддерживает стандарты 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T.

Гигабитный Ethernet (Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с):

а) 1000BASE-T, IEEE 802.3ab - стандарт, использующий витую пару категорий 5e. В передаче данных участвуют 4 пары. Скорость передачи данных – 250 Мбит/с по одной паре. Используется метод кодирования PAM5, частота основной гармоники 62,5 МГц. Расстояние до 100 метров;

б) 1000BASE-TX был создан Ассоциацией Телекоммуникационной Промышленности (англ. Telecommunications Industry Association, TIA) и опубликован в марте 2001 года как «Спецификация физического уровня дуплексного Ethernet 1000 Мб/с (1000BASE-TX) симметричных кабельных систем категории 6 (ANSI/TIA/EIA-854-2001)». Стандарт, использует раздельную приёмо-передачу (по одной паре в каждом направлении), что существенно упрощает конструкцию приёмопередающих устройств. Ещё одним существенным отличием 1000BASE-TX является отсутствие схемы цифровой компенсации наводок и возвратных помех, в результате чего сложность, уровень энергопотребления и цена процессоров становится ниже, чем у процессоров стандарта 1000BASE-T. Но, как следствие, для стабильной работы по такой технологии требуется кабельная система высокого качества, поэтому 1000BASE-TX может использовать только кабель 6 категории. На основе данного стандарта практически не было создано продуктов, хотя 1000BASE-TX использует более простой протокол, чем стандарт 1000BASE-T, и поэтому может использовать более простую электронику;

в) 1000BASE-X – общий термин для обозначения стандартов со сменными приёмопередатчиками GBIC или SFP;

г) 1000BASE-SX, IEEE 802.3z - стандарт, использующий многомодовое волокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя до 550 метров;

д) 1000BASE-LX, IEEE 802.3z - стандарт, использующий одномодовое волокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя до 5 километров;

е) 1000BASE-CX – стандарт для коротких расстояний (до 25 метров), использующий твинаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (каждый из двух волноводов). Заменён стандартом 1000BASE-T и сейчас не используется;

ж) 1000BASE-LH (Long Haul)- стандарт, использующий одномодовое волокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя до 100 километров.

з) 1000BASE-BX — стандарт, использующий одножильное волокно. Используется одномодовое волокно, наряду со специальным мультиплексором, который разбивает сигнал на передающие и принимающие волны.

и) 1000BASE-ZX – cтандарт разработанный Cisco. Используется одномодовое волокно 1.550нм. Дальность прохождения сигнала без повторителя до ~70 километров;

к) 1000BASE-BX. Достаточно свежий стандарт IEEE 802.3ah. Используется одновременная двусторонняя передача данных по одному одномодовому волокну на расстояния до 10 километров. Одновременность передачи данных в обе стороны достигается разнесением длин волн передачи и приёма.

GPON

PON (пассивные оптические сети) - это семейство быстро развивающихся, наиболее перспективных технологий широкополосного мультисервисного доступа по оптическому волокну. Суть технологии PON вытекает из ее названия и состоит в том, что ее распределительная сеть строится без использования активных компонентов: разветвление оптического сигнала в одноволоконной оптической линии связи осуществляется с помощью пассивных разветвителей оптической мощности – сплиттеров.

Структурно любая пассивная оптическая сеть состоит из трех главных элементов – станционного терминала OLT, пассивных оптических сплиттеров и абонентского терминала ONT. Терминал OLT обеспечивает взаимодействие сети PON с внешними сетями, сплиттеры осуществляют разветвление оптического сигнала на участке тракта PON, а ONT имеет необходимые интерфейсы взаимодействия с абонентской стороны.

На основе архитектуры PON возможны решения с использованием логической топологии «точка-многоточка» (point-to-multipoint). К одному порту центрального узла можно подключить целый волоконно-оптический сегмент древовидной архитектуры, охватывающий десятки абонентов. При этом пассивные оптические разветвители (сплиттеры) устанавливаются в промежуточных узлах дерева и не требуют питания и обслуживания.

Основная идея архитектуры PON – использование всего одного приемопередающего модуля в OLT для передачи информации множеству абонентских устройств ONT (ONT – ITU-T, ONU – IEEE) и приема информации от них.

GPON базируется на стандарте ITU-T G.704.1 GFP данная спецификация существенно расширяет возможности технологии по сравнению с предыдущими BPON и EPON, как за счет скоростных возможностей канала, которые становятся мультигигабинтыми, что существенно увеличивает полосу пропускания и обеспечивает необходимый запас мощностей на ближайшее время, та к и за счет расширения функциональных возможностей системы и оптимизации эффективности передачи разнообразных мультисервисных приложений. Скорость предусматриваемая протоколом определяется значениями в 622 Мбит/c или 1,25 и 2,5 Гбит/с.

Так же увеличивается максимальная нагружаемость единичного волокна точками приема и достигает значения 128 абонентов на волокно. Появляется возможность варьирования скорости передачи прямого и обратного потока в дереве PON. Недостатком развития этого стандарта является пока более существенная цена на оборудование по сравнению с EPON, но этот недостаток скорее определяется недостаточной массовостью производства, что несомненно со временем будет устранено, делая технологию еще более привлекательной.

FSO

FSO — Free Space Optics (WO — Wireless Optics, АОЛС — Атмосферная Оптическая Линия Связи) - вид оптической связи, использующий электромагнитные волны оптического диапазона (свет), передаваемые через атмосферу. В английском языке термин также включает в себя передачу через вакуум.

В основе беспроводных оптических систем лежат технологии организации высокоскоростных каналов связи посредством инфракрасного излучения, делают возможной передачу данных (текстовые, звуковые, графические данные) между объектами через атмосферное пространство, предоставляя оптическое соединение без использования стекловолокна. Лазерная связь двух объектов осуществляется только посредством соединения типа «точка–точка». Технология основывается на передаче данных модулированным излучением в инфракрасной части спектра через атмосферу. Передатчиком служит мощный полупроводниковый лазерный диод. Информация поступает в приемопередающий модуль, в котором кодируется различными помехоустойчивыми кодами, модулируются оптическим лазерным излучателем и фокусируется оптической системой передатчика в узкий коллимированный лазерный луч и передается в атмосферу. На принимающей стороне оптическая система фокусирует оптический сигнал на высокочувствительный фотодиод(или лавинный фотодиод), который преобразует оптический пучок в электрический сигнал. При этом, чем выше частота (до 1,5ГГц), тем больше объём передаваемой информации. Далее, сигнал демодулируется и преобразуется в сигналы выходного интерфейса. Длина волны в большинстве реализованных систем варьируется в пределах 700–950 нм или 1550 нм, в зависимости от применяемого лазерного диода. Ключевой принцип АОЛС основан на компромиссе: чем большую продолжительность простоев вследствие неблагоприятных погодных условий (туманов) допускает заказчик, тем протяженнее будет канал связи.

Беспроводная оптика рассматривается в качестве решения:

а)когда прокладка кабеля невозможна (промзоны, горная местность, железная дорога) или стоимость этой прокладки превышает 200 тысяч руб.;

б)когда необходимо срочно организовать канал связи (процесс согласований для прокладки кабеля 3-6 мес., а для организации радио- канала необходимо получать разрешение в Связьнадзоре);

в)когда требуется закрытый канал связи, не восприимчивый к радиопомехам и не создающий их (аэропорты, близость военных РЛС, линий электропередач).

Преимущества FSO (АОЛС). В первую очередь одна из причин скачка в развитии технологии FSO и её внедрению на массовый рынок это то, что оборудование FSO работает в диапазоне ~400 ТГц, а значит, не требует лицензирования и процедуры выделении частот (согласно Женевской конвенции, лицензированию подлежат частоты до 400 ГГц, а частоты FSO на 3 три порядка выше). Для использования подобных систем достаточно гигиенического сертификата, а в случае использования в сетях общего пользования - ещё и сертификата в системе «Электросвязь». Кроме того, беспроводные оптические системы не создают взаимных помех и не чувствительны к электромагнитному шуму (вследствие малой расходимости светового луча). Они не оказывают влияния на работоспособность радиооборудования, и потому для их установки не требуется никаких согласований. Множество каналов беспроводной связи можно устанавливать в непосредственной близости друг от друга(до 1-5 метров). За счет этого в густонаселенных районах можно достигать большой плотности покрытия без проблем с помехами от одновременной работы нескольких систем

Недостатки FSO (АОЛС). Ранее специалисты выделяли две основные проблемы - малое время наработки на отказ (показатель MTBF) излучающего элемента (лазерного диода или светодиода) и сильная зависимость расстояния передачи сигнала от погодных условий. С первой проблемой производителям лазерных диодов на сегодняшний день удалось справиться - многие из них, мощностью до 100 мВт уже способны обеспечить MTBF, равное 150 тыс. часов (практически 15 лет работы). В FSO-системах также нашли применение схемы APC (Adaptive Power Control), которые управляют мощностью излучения в зависимости от атмосферных условий (например, в ясную погоду мощность излучения минимальная). Такие схемы позволяют продлить срок жизни лазерных устройств и повысить их надежность. Вторая проблема снижения доступности канала связи при уменьшении метеорологической дальности видимости (МДВ) до 100-200 м остается актуальной. Основной «виновник» перебоев в связи АОЛС это туман. При МДВ менее 100 метров затухание в тумане достигает 170 дБ/км для 780 нм (ближний инфракрасный спектр) и 320 дБ/км для 555 нм (зелёный спектр). Самая современная АОЛС имеет энергетический запас около 60дБ. В дождливую погоду FSO-системы работают лучше, чем радиорелейные линии связи (РЛС), использующие радиодиапазон 18-64 ГГц. «Сильный ливень (уровень осадков 75 мм/час) не мешает лазерной системе передавать данные на расстояния до 1.5 км и со скоростью до 1Гбит/с, в то время как в каналах связи на основе РЛС скорость передачи может упасть до нескольких мегабит в секунду. Но РЛС оказываются на высоте при густых туманах, способных иногда полностью прерывать работу беспроводных оптических систем.

AirMax

AirMax.Новая беспроводная широкополосная технология AirMax, разработанная компанией Ubiquiti Networks, позволяет обеспечить скорость TCP/IP свыше 150 Мб/с вне помещений. С помощью этой технологии можно создать сеть, обладающую высокой пропускной способностью, высоким качеством передачи голоса и малой задержкой. Решение использует протокол TDMA с аппаратным ускорением. «Умное» составление расписаний и использование координатора очередей с внутренним детектированием пакетов VoIP позволяет избежать проблем с быстродействием.

Сеть, созданная с помощью технологии AirMax, может быть масштабирована до сотен клиентов на каждую базовую станцию. Для этого используется технология MIMO, новое поколение беспроводных точек доступа NanoStation и базовых станций Rocket. Дополнительный модуль Bullet может быть соединен с наружной антенной, реализуя канал TCP/IP со скоростью более 100 Мб/с.