- •Раздел 3. Сопротивление материалов

- •3.1. Растяжение сжатие

- •3. Для определения опасного участка стержня и величин площадей каждого участка, запишем условие прочности при растяжении-сжатии (2)

- •3.2. Кручение

- •6. Более рациональным, с точки зрения использования материала, будет такое сечение, у которого наименьшая площадь. В нашем случае отношение величин площадей выглядит следующим образом:

- •3.3 Изгиб

- •3.4 Сложное сопротивление

3.3 Изгиб

Задача 3.1 Для балки с консольным защемлением, работающей на изгиб, требуется:

определить величины поперечной силы

и изгибающего момента

и изгибающего момента

на всех участках балки; построить эпюры

соответствующих внутренних силовых

факторов;

на всех участках балки; построить эпюры

соответствующих внутренних силовых

факторов;подобрать размеры поперечного сечения стальной балки для случаев: двутавровой; прямоугольного поперечного сечения; круглого поперечного сечения; кольцевого поперечного сечения; выбрать рациональное сечение, в зависимости от соотношения расходов материала на единицу длины балки;

выполнить чертежи всех вариантов поперечного сечения балки;

вычислить нормальные и касательные напряжения в характерных точках двутаврового сечения балки, построить эпюры соответствующих напряжений;

проверить балку двутаврового сечения по 3-й теории прочности.

Дано:

допускаемые напряжения для стали: нормальное напряжение

;

касательное напряжение

;

касательное напряжение

;

;внешние усилия

;

;

;

;

;

;длины участков

;

;

;

;

;

;отношение большей стороны

к меньшей

к меньшей

прямоугольного сечения взять равным

прямоугольного сечения взять равным

;

;в кольцевом сечении, соотношение внутреннего диаметра к наружному взять равным

.

.

Рис. 3.1. Схема нагружения балки

Решение. 1. Для определения внутренних силовых факторов Q и M выполним сечения (рис. 3.) на участках балки начиная со свободного её конца в сторону жёсткого защемления.

Рассмотрим первый участок I-I (рис. 3.2). Его длина изменяется в пределе .

Рис. 3.2. Первый отсечённый участок

Поперечная сила определится по формуле:

![]() .

.

Изгибающий момент будет равен:

![]() .

.

Уравнение включает

в себя переменную первой степени (![]() ).

Следовательно,

изгибающий момент будет переменным на

первом участке. Определим его величину

на границах участка:

).

Следовательно,

изгибающий момент будет переменным на

первом участке. Определим его величину

на границах участка:

при

![]()

![]()

при

![]()

![]() .

.

Рассмотрим второй участок II-II (рис. 3.2). Его длина изменяется в пределе .

Рис. 3.3. Второй отсечённый участок

Поперечная сила определится по формуле:

![]() .

.

Уравнение является уравнением первой степени. Определим поперечную силу на границах второго участка:

при

![]()

![]() ;

;

при

![]()

![]() .

.

Изгибающий момент на втором участке определится по уравнению:

![]() .

.

Уравнение является уравнением второй степени, графиком которой является парабола. Следовательно, определим величину изгибающего момента на данном участке в трёх точках (в середине участка и на его границах), получим:

при

![]()

при

![]()

при

![]() .

.

Рассмотрим третий участок III-III (рис. 3.4). Его длина изменяется в пределе .

Поперечная сила определится по формуле:

![]() .

.

Уравнение является уравнением первой степени. Определим поперечную силу на границах третьего участка:

при

![]()

![]() ;

;

при

![]()

![]() .

.

Рис. 3.4. Третий отсечённый участок

Изгибающий момент на третьем участке определится по уравнению:

![]() .

.

Определим величину изгибающего момента в трёх точках (в середине участка и на его границах), получим:

при ;

при

![]()

при

По найденным величинам поперечной силы и изгибающего момента на участках балки, строим соответствующие эпюры (рис. 3.5) в выбранном масштабе.

Рис. 3.4. Схема нагружения балки с эпюрами

2. Для определения размеров поперечного сечения балки различных профилей, воспользуемся условием прочности при изгибе, которое выглядит следующим образом:

, (3.1)

, (3.1)

где

![]() момент

сопротивления сечения;

момент

сопротивления сечения;

![]() максимальное

расчётное нормальное напряжение;

максимальное

расчётное нормальное напряжение;

![]() максимальный

изгибающий момент.

максимальный

изгибающий момент.

В нашем примере максимальный изгибающий момент действует на третьем участке при .

Используя условие

прочности (3.1), определим величину момента

сопротивления сечения

![]()

.

.

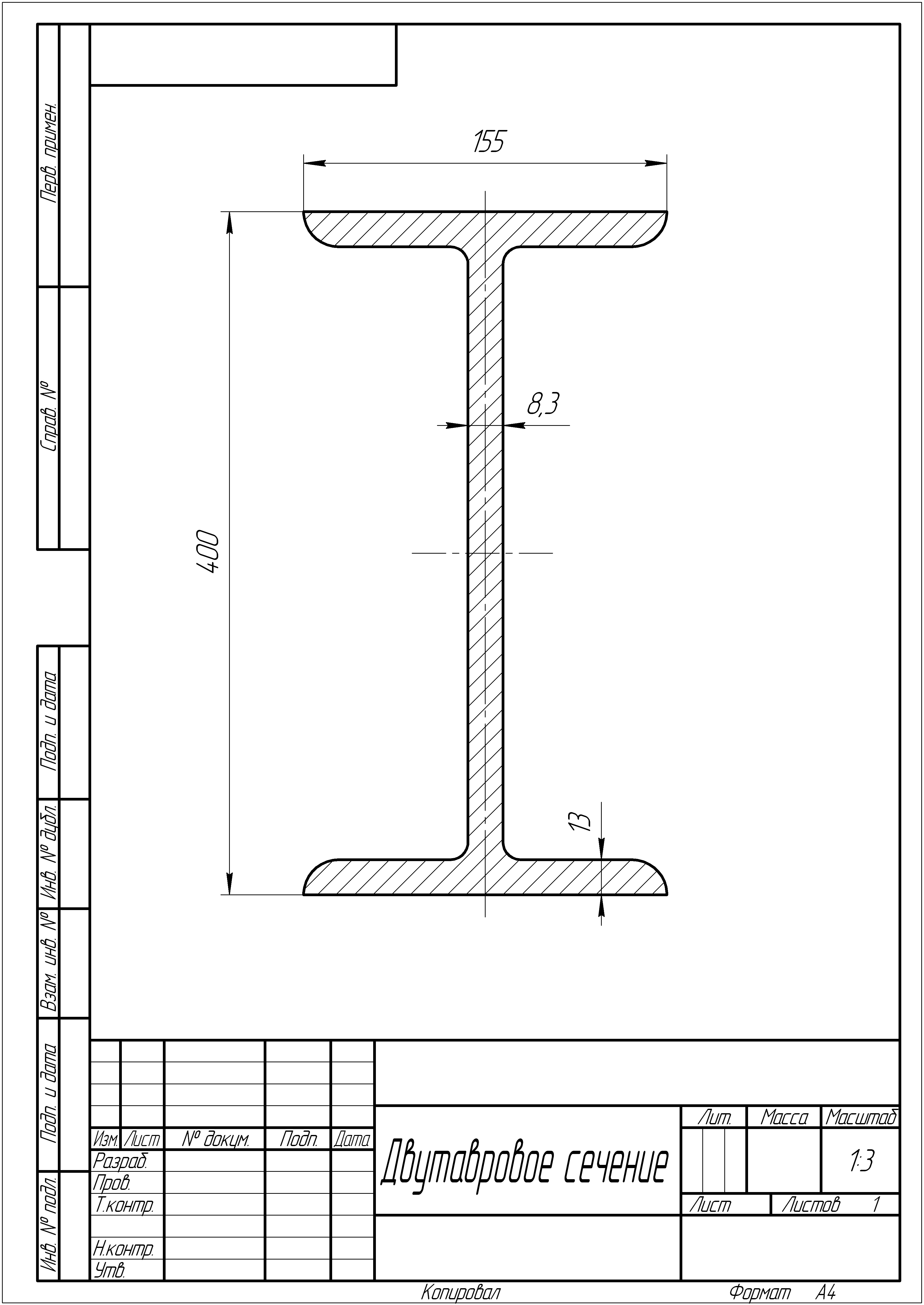

Двутавровое сечение

балки подбираем из таблиц сортамента

прокатной стали (ГОСТ 8239-89). Полученной

величине

соответствует ближайшее значение

![]() ,

которое в свою очередь, соответствует

двутавру №40, с площадью поперечного

сечения

,

которое в свою очередь, соответствует

двутавру №40, с площадью поперечного

сечения

![]() .

.

Так как момент сопротивления принятого двутавра меньше чем расчетный, то необходимо определить перенапряжение, которое не должно превышать 5%.

Расчетное максимальное напряжение для выбранного двутавра будет равно:

.

.

Перенапряжение в данном случае составляет:

![]() .

.

Так как перенапряжение не превышает допускаемую величину, выбранное сечение двутавра принимаем для дальнейших расчётов.

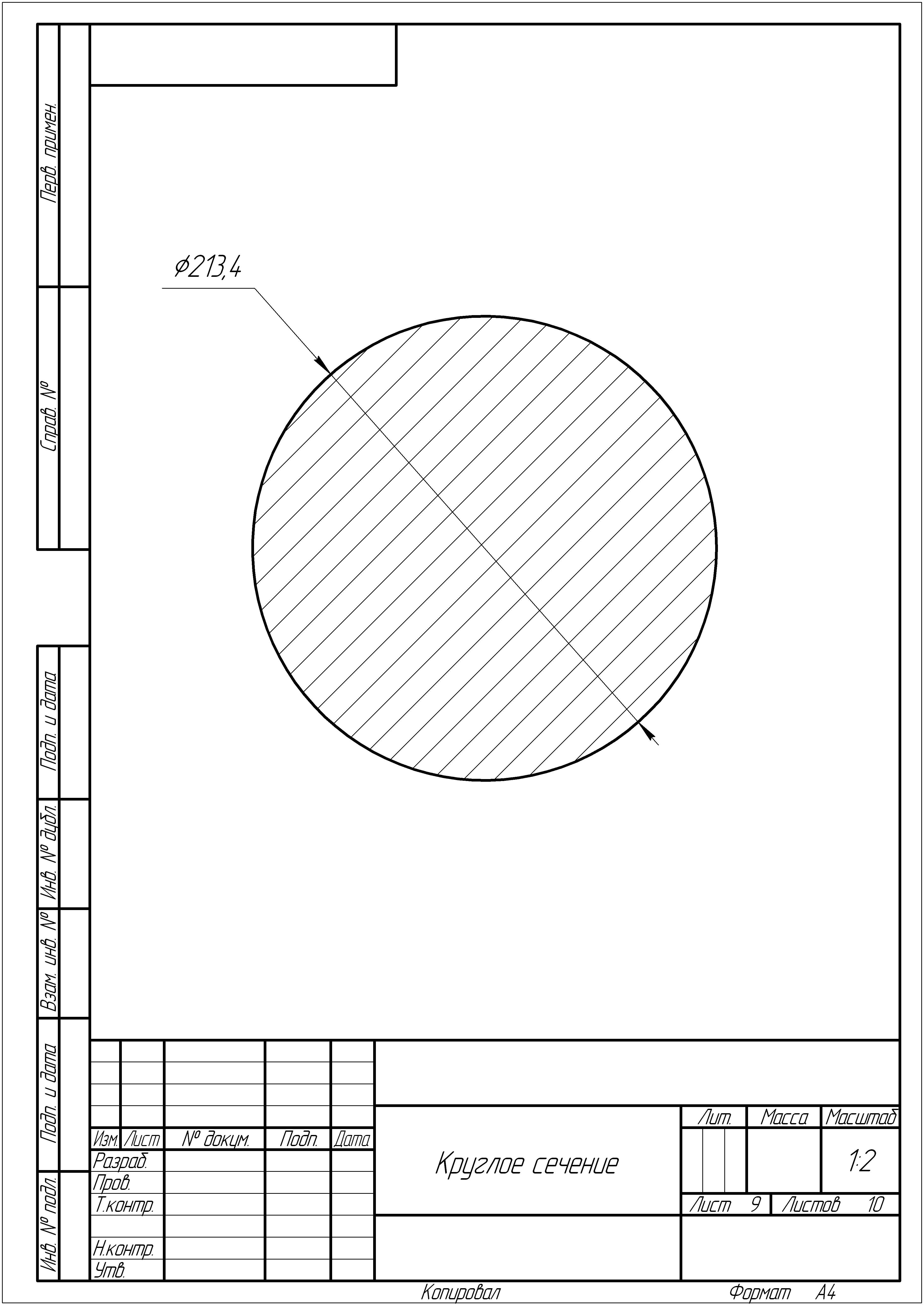

Для круглого поперечного сечения момент сопротивления определяется по зависимости:

![]() (3.2)

(3.2)

Выразим из (3.2) диаметр сечения, получим:

.

.

Соответственно, площадь сечения будет равна:

![]() .

.

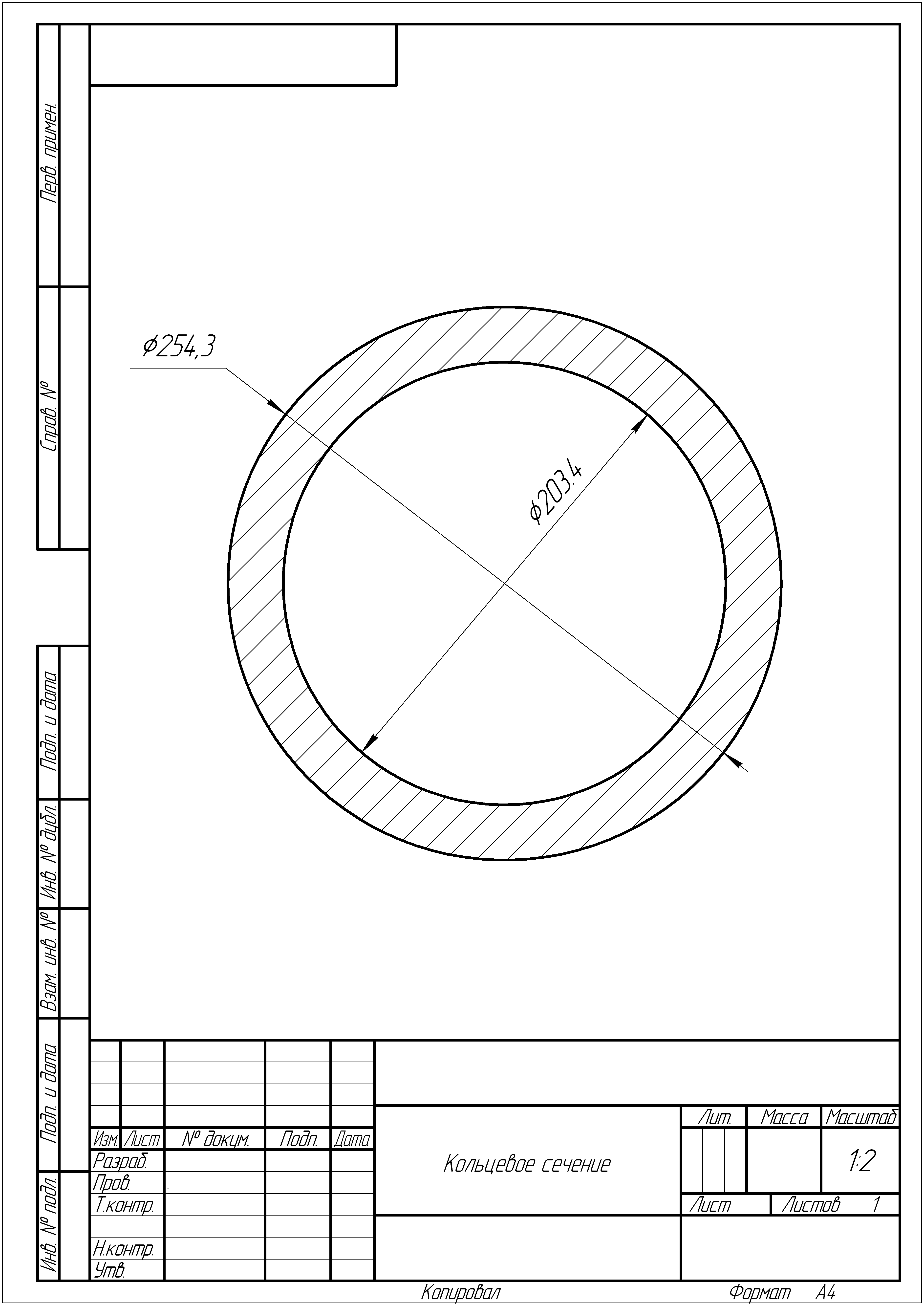

Для кольцевого сечения момент сопротивления сечения определяется по формуле:

![]() .

.

Тогда, наружный диаметр сечения определится по формуле:

.

.

Внутренний диаметр кольцевого сечения будет равен:

![]() .

.

Зная величины наружного и внутреннего диаметров, определим площадь сечения:

![]()

Момент сопротивления прямоугольного сечения определяется по формуле:

. (3.3)

. (3.3)

Зная величину соотношения сторон сечения ( ) выразим из формулы (3.3) ширину прямоугольника :

.

.

Высота прямоугольника равна:

![]() .

.

Зная геометрические параметры прямоугольного сечения, определим его площадь:

![]() .

.

Наиболее рациональным сечением в зависимости от соотношения расходов материала на единицу длины балки будет являться сечение с минимальной площадью. Сравнивая значения площадей рассматриваемых сечений получаем, что наиболее рациональным является двутавровое ( ). Данное утверждение наглядно доказывается соотношением площадей. Приняв площадь двутавра за единицу площади, получаем следующие соотношения:

![]()

Наиболее нерациональным является круглое поперечное сечение.

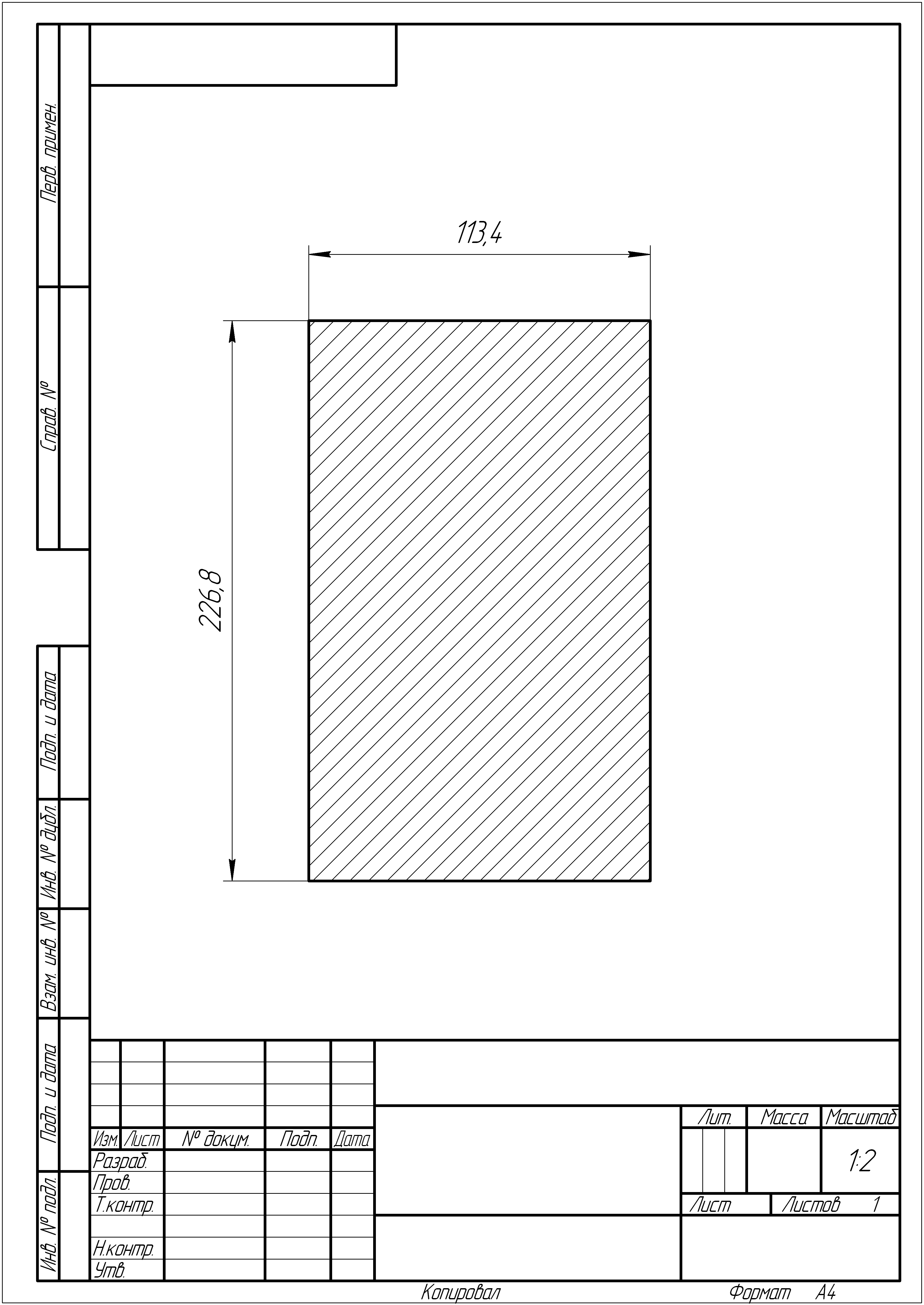

3. По найденным геометрическим параметрам выполняем чертежи рассматриваемых сечений (рис. 3.5 а, б, в, г).

4. При прямом поперечном изгибе нормальные напряжения в произвольной точке поперечного сечения определяются по формуле:

,

,

где

![]() изгибающий

момент в рассматриваемом сечении;

y

расстояние

от

нейтральной оси до точки, в которой

определяется напряжение; Ix

осевой момент инерции сечения относительно

нейтральной оси.

изгибающий

момент в рассматриваемом сечении;

y

расстояние

от

нейтральной оси до точки, в которой

определяется напряжение; Ix

осевой момент инерции сечения относительно

нейтральной оси.

Запишем геометрические характеристики выбранного нами двутавра №40:

высота двутавра

![]() ;

ширина полки

;

ширина полки

![]() ;

толщина стенки

;

толщина стенки

![]() ;

средняя толщина полки

;

средняя толщина полки

![]() ;

площадь поперечного сечения

;

площадь поперечного сечения ![]() ;

момент инерции

;

момент инерции

![]() ;

моменты сопротивления

;

моменты сопротивления

![]() ,

,

![]() ;

статический момент полусечения

;

статический момент полусечения ![]() ;

радиус инерции

;

радиус инерции

![]() .

.

Рис. 3.5 а. Чертёж двутаврового сечения

Рис. 3.5 б. Чертёж круглого поперечного сечения

Рис. 3.5 а. Чертёж кольцевого сечения

Рис. 3.5 а. Чертёж прямоугольного сечения

Расчёт нормальных

и касательных напряжений будем проводить

для сечений балки в которых имеется

максимальные значения изгибающего

момента и поперечной силы. В нашем случае

![]() ;

;

![]() .

.

Обозначим характерные точки по высоте двутаврового сечения, для которых будем определять величины напряжений (рис. 3.6).

В точке 1 (![]() )

нормальное напряжение будет равно:

)

нормальное напряжение будет равно:

.

.

Так как изгибающий момент в опасном сечении отрицательный, то точки 1 и 2 лежат в растянутой зоне, следовательно, напряжение в данных точках положительно.

Для точки 2 расстояние

![]() равно:

равно:

![]() .

.

Определим величину напряжения в точке 2:

.

.

Точка 3 лежит на

нейтральной оси, поэтому расстояние

![]() ,

следовательно, нормальное напряжение

тоже равно нулю (

,

следовательно, нормальное напряжение

тоже равно нулю (![]() ).

).

Точки 4 и 5 лежат в сжатой зоне сечения, поэтому напряжения в данных точках будет отрицательное, а их величины будут теми же самыми, что и в точках 2 и 1:

для точки 4

![]()

![]() ;

;

для точки 5

![]()

![]() .

.

Касательные напряжения при изгибе определяются по формуле:

,

,

где

![]()

поперечная сила в рассматриваемом

сечении;

поперечная сила в рассматриваемом

сечении;

![]()

статический момент отсеченной части

относительно нейтральной оси;

статический момент отсеченной части

относительно нейтральной оси;

![]() момент

инерции всего сечения относительно

нейтральной оси; b – ширина

поперечного сечения на уровне

рассматриваемой точки.

момент

инерции всего сечения относительно

нейтральной оси; b – ширина

поперечного сечения на уровне

рассматриваемой точки.

В свою очередь, статический момент отсеченной части площади сечения относительно нейтральной оси определяется по формуле:

![]() ,

,

где

![]() площадь

отсеченной часть сечения;

площадь

отсеченной часть сечения;

![]()

координата центра тяжести отсеченной

площади.

координата центра тяжести отсеченной

площади.

Величина касательных напряжений в двутавровом сечении изменяется скачкообразно, так как ширина волокна переменна. А резкое изменение ширины сечения вызывает местное распределение напряжений.

Знак касательных напряжений совпадают со знаком поперечной силы.

В точках 1 и 5

статический момент

равен нулю, так как нет площади отсечённой

части. Следовательно, и напряжения в

данных точках будут равняться нулю, т.

е.

![]() .

.

В точках 2 и 4 отсечённые площади сечения одинаковы. Статический момент для них будет равен:

.

.

Зная величину определим значения касательных напряжений:

при

;

;

при

![]()

.

.

В точке 3 значение

статического момента берётся из

справочника

,

а ширина поперечного

сечения равна

![]() .

Тогда касательное напряжение в этой

точке будет равно:

.

Тогда касательное напряжение в этой

точке будет равно:

.

.

По найденным величинам нормальных и касательных напряжений строим эпюры и (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Эпюры напряжений.

Анализируя эпюры

видно, что максимальное касательное

напряжение имеет место на нейтральной

линии (![]() ),

максимальное нормальное напряжение на

границах двутаврового сечения (

),

максимальное нормальное напряжение на

границах двутаврового сечения (![]() ),

т. е. в точках 1 и 5.

),

т. е. в точках 1 и 5.

5. Условие прочности при изгибе по касательным напряжениям имеет вид:

![]() . (3.4)

. (3.4)

Для стальных балок по 3-й теории прочности допускаемое касательное напряжение принимаем равным:

![]() .

.

В нашем случае, для балки двутаврового сечения будем иметь:

![]()

Следовательно, условие прочности выполняется.

Задание 3.1 Для балки с консольным защемлением, работающей на изгиб, требуется:

определить величины поперечной силы и изгибающего момента на всех участках балки; построить эпюры соответствующих внутренних силовых факторов;

подобрать размеры поперечного сечения стальной балки для случаев: двутавровой; прямоугольного поперечного сечения; круглого поперечного сечения; кольцевого поперечного сечения; выбрать рациональное сечение, в зависимости от соотношения расходов материала на единицу длины балки;

выполнить чертежи всех вариантов поперечного сечения балки;

вычислить нормальные и касательные напряжения в характерных точках двутаврового сечения балки, построить эпюры соответствующих напряжений;

проверить балку двутаврового сечения по 3-й теории прочности.

Схемы нагружения консольной балки взять на рис. 3.7, исходные данные к схемам взять в таблице 3.1.

Задача 3.2 Для двухопорной балки с консолью, работающей на изгиб, требуется:

определить величины опорных реакций; выполнить проверку правильности определения данных реакций;

определить величины поперечной силы и изгибающего момента на всех участках балки; построить эпюры соответствующих внутренних силовых факторов;

подобрать размеры поперечного сечения стальной балки для случаев: двутавровой; прямоугольного поперечного сечения; круглого поперечного сечения; кольцевого поперечного сечения; выбрать рациональное сечение, в зависимости от соотношения расходов материала на единицу длины балки;

вычислить нормальные и касательные напряжения в характерных точках двутаврового сечения балки, построить эпюры соответствующих напряжений;

проверить балку двутаврового сечения по 3-й теории прочности.

Дано:

допускаемые напряжения для стали: нормальное напряжение ; касательное напряжение ;

внешние усилия ;

;

;

;

;длины участков

;

;

;

;

;

;отношение большей стороны к меньшей прямоугольного сечения взять равным

;

;в кольцевом сечении, соотношение внутреннего диаметра к наружному взять равным

.

.

Рис. 3.8. Схема нагружения двухопорной балки с консолью

Решение 1.

Заменим действие опор на балку реактивными

силами. Действие левой шарнирно-неподвижной

опоры реакцией

,

а правой шарнирно-подвижной опоры реакцией

![]() (рис. 3.12). Для определения опорных

реакций воспользуемся уравнениями

равновесия

(рис. 3.12). Для определения опорных

реакций воспользуемся уравнениями

равновесия

.

.

Распишем уравнение

равновесия

для определения реакции в левой опоре:

для определения реакции в левой опоре:

![]() .

.

Выразим величину из данного уравнения:

Знак минус у полученной величины реакции означает, что она направлена в противоположную сторону.

Распишем уравнение

равновесия

для определения реакции в правой опоре:

для определения реакции в правой опоре:

![]() .

.

Выразим величину из данного уравнения:

.

.

Знак минус у полученной величины реакции означает, что она направлена в противоположную сторону.

Перенаправим и в действительные стороны (рис. 3.12)

Выполним проверку

правильности определения реактивных

сил

по уравнению равновесия

,

получим:

,

получим:

![]()

Проверка выполняется, значит опорные реакции найдены верно.

2. Для определения величин поперечной силы и изгибающего момента выполним сечения (рис. 3.12) на участках балки. При этом, первое сечение обязательно должно быть на консольном участке со свободного её конца в сторону опоры.

Рассмотрим первое

сечение I-I

(рис. 3.9). Его длина изменяется

в

пределе

![]() .

.

Рис. 3.9. Первый отсечённый участок

Поперечная сила определится по формуле:

![]() .

.

Изгибающий момент будет равен:

![]() .

.

Уравнение является уравнением первой степени, так как включает в себя переменную в первой степени. Определим величину момента на границах участка:

при

![]()

при

![]()

![]() .

.

Рассмотрим второе сечение II-II (рис. 3.10). Его длина изменяется в пределе .

Рис. 3.10. Второй отсечённый участок

Поперечная сила определится по формуле:

![]() .

.

Изгибающий момент на втором участке определится по уравнению:

![]() .

.

Уравнение является уравнением первой степени, поэтому изгибающий момент на втором участке будет изменяться линейно. Определим его величину на границах участка:

при

![]()

при

![]() .

.

Рассмотрим третий

участок III-III

(рис. 3.11). Его длина изменяется в

пределе

![]() .

.

Поперечная сила определится по формуле:

![]() .

.

Изгибающий момент на третьем участке определится по следующему уравнению:

![]() .

.

Рис. 3.11. Третий отсечённый участок

Уравнение является уравнением первой степени, поэтому изгибающий момент на третьем участке будет изменяться линейно. Определим его величину на границах данного участка:

при

![]() ;

;

при

![]()

По найденным величинам поперечной силы и изгибающего момента на участках балки, строим соответствующие эпюры (рис. 3.12) в выбранном масштабе.

Рис. 3.12. Схема нагружения пространственной балки с эпюрами

3. Для определения размеров поперечного сечения балки различных профилей, преобразуем условием прочности при изгибе (3.1) и выразим момент сопротивления сечения

По найденной

величине

подберём двутавровое сечение балки

(ГОСТ 8239-89). Ближайшее значение

![]() соответствует двутавру №20, с площадью

поперечного сечения

соответствует двутавру №20, с площадью

поперечного сечения

![]() .

.

Выразим из формулы (3.2) диаметр круглого поперечного сечения, получим:

Соответственно, площадь сечения будет равна:

![]() .

.

Наружный диаметр кольцевого сечения определится по формуле:

.

.

Внутренний диаметр кольцевого сечения будет равен:

![]() .

.

Зная величины наружного и внутреннего диаметров, определим площадь сечения:

![]()

Зная величину соотношения сторон сечения ( ) выразим из формулы (3.3) ширину прямоугольника :

.

.

Высота прямоугольника равна:

![]() .

.

Зная геометрические параметры прямоугольного сечения, определим его площадь:

![]() .

.

Наиболее рациональным сечением в зависимости от соотношения расходов материала на единицу длины балки будет являться сечение с минимальной площадью. Сравнивая значения площадей рассматриваемых сечений, получаем, что наиболее рациональным является двутавровое ( ). Данное утверждение наглядно доказывается соотношением площадей. Приняв площадь двутавра за единицу площади, получаем следующие соотношения:

![]() .

.

Наиболее нерациональным является круглое поперечное сечение.

4. Запишем геометрические характеристики выбранного нами двутавра №20:

высота двутавра

![]() ;

ширина полки

;

ширина полки

![]() ;

толщина стенки

;

толщина стенки

![]() ;

средняя толщина полки

;

средняя толщина полки

![]() ;

площадь поперечного сечения

;

площадь поперечного сечения ![]() ;

момент инерции

;

момент инерции

![]() ;

моменты сопротивления

;

моменты сопротивления

![]() ,

,

![]() ;

статический момент полусечения

;

статический момент полусечения ![]() ;

радиус инерции

;

радиус инерции

![]() .

.

Расчёт нормальных

и касательных напряжений будем проводить

для сечений балки, в которых имеется

максимальные значения изгибающего

момента и поперечной силы. В нашем случае

![]() ;

;

![]() .

.

Обозначим характерные точки по высоте двутаврового сечения, для которых будем определять величины напряжений (рис. 3.13).

В точке 1 (![]() )

нормальное напряжение будет равно:

)

нормальное напряжение будет равно:

.

.

Так как изгибающий момент в опасном сечении имеет положительный знак, то точки 1 и 2 лежат в сжатой зоне, следовательно, напряжение в данных точках отрицательно.

Для точки 2 расстояние равно:

![]() .

.

Определим величину напряжения в точке 2:

.

.

Точка 3 лежит на нейтральной оси, поэтому расстояние , следовательно, нормальное напряжение тоже равно нулю ( ).

Точки 4 и 5 лежат в растянутой зоне сечения, поэтому напряжения в данных точках будет положительное, а их величины будут теми же самыми, что и в точках 2 и 1:

для точки 4

![]() ;

;

для точки 5

![]() .

.

Величина касательных напряжений в двутавровом сечении изменяется скачкообразно, так как ширина волокна переменна. А резкое изменение ширины сечения вызывает местное распределение напряжений.

Знак касательных напряжений совпадают со знаком поперечной силы.

В точках 1 и 5 статический момент равен нулю, так как нет площади отсечённой части. Следовательно, и напряжения в данных точках будут равняться нулю, т. е. .

Для точек 2 и 4 отсечённые ими площади сечения одинаковы. Статический момент для них будет равен:

.

.

Зная величину определим значения касательных напряжений:

при

![]() ;

;

при

![]()

.

.

В точке 3 значение

статического момента берётся из

справочника

,

а ширина поперечного

сечения принимается

![]() .

Тогда

касательное напряжение в этой точке

будет равно:

.

Тогда

касательное напряжение в этой точке

будет равно:

.

.

По найденным величинам нормальных и касательных напряжений строим эпюры и (рис. 3.6).

Рис. 3.13. Эпюры напряжений.

Анализируя эпюры

видно, что максимальное касательное

напряжение имеет место на нейтральной

линии (![]() ),

максимальное нормальное напряжение на

границах двутаврового сечения (

),

максимальное нормальное напряжение на

границах двутаврового сечения (![]() ),

т. е. в точках 1 и 5.

),

т. е. в точках 1 и 5.

5. Проверим балку двутаврового сечения по условию прочности при изгибе по касательным напряжениям (3.4).

Для стальных балок по 3-й теории прочности допускаемое касательное напряжение будет равно:

![]() .

.

В нашем случае, для балки двутаврового сечения будем иметь:

![]()

Следовательно, условие прочности выполняется.

Задание 3.2 Для двухопорной балки с консолью, работающей на изгиб, требуется:

определить величины опорных реакций; выполнить проверку правильности определения данных реакций;

определить величины поперечной силы и изгибающего момента на всех участках балки; построить эпюры соответствующих внутренних силовых факторов;

подобрать размеры поперечного сечения стальной балки для случаев: двутавровой; прямоугольного поперечного сечения; круглого поперечного сечения; кольцевого поперечного сечения; выбрать рациональное сечение, в зависимости от соотношения расходов материала на единицу длины балки;

выполнить чертежи всех вариантов поперечного сечения балки;

вычислить нормальные и касательные напряжения в характерных точках двутаврового сечения балки, построить эпюры соответствующих напряжений;

проверить балку двутаврового сечения по 3-й теории прочности.

Допускаемые напряжения для стали взять равными: нормальное напряжение ; касательное напряжение .

Схемы нагружения двухопорной балки представлены на рис. 3.14, исходные данные к схемам указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1

-

Номер варианта

1

30

50

20

40

20

1,1

0,5

2

2

0,6

2

45

35

25

55

15

1,4

2

1,5

3

0,8

3

50

25

40

20

10

1

0,8

1,7

4

0,9

4

25

54

55

15

15

2

1,3

1,6

5

0,7

5

30

40

60

20

30

1,4

0,6

0,5

3

0,75

6

35

42

45

20

10

0,6

1,3

1,5

2

0,65

7

25

20

50

15

25

0,8

2

1,2

4

0,85

8

35

15

45

10

20

1

1,5

2

3

0,7

9

80

100

40

150

200

2

1,5

1

5

0,8

10

55

35

45

60

75

1,3

0,7

1,5

5

0,9

11

30

20

25

35

40

2

1,8

0,8

4

0,6

12

15

30

45

25

16

0,8

1,4

1,5

3

0,85

13

44

34

24

12

12

1,8

1,2

2

2

0,85

14

58

26

48

88

96

1,4

0,5

1

4

0,75

15

22

28

45

6

15

1,3

0,4

0,8

3

0,8

16

30

40

55

85

90

1,2

2,2

0,9

5

0,65

17

40

75

50

30

40

0,6

1

2

3

0,75

18

50

20

60

100

15

1,5

0,7

1,4

4

0,85

19

60

45

15

60

55

2

1

0,5

2

0,65

20

35

50

15

30

25

1,5

0,5

0,5

2

0,9

Рис. 3.14

Рис. 3.15

Рис. 3.16