- •Введение

- •1. Методологическое введение в психологию образования

- •1.1. Категориальные основы комплекса наук о человеке и психология образования в системе психологических наук Общее введение.

- •Натурализм и новый психологизм.

- •1.2. Взаимосвязь развития практики, техники и науки. Системный и комплексный подходы.

- •Принцип деятельности.

- •Принцип онтологизма.

- •Комплексный подход.

- •Пространство комплексного человекознания

- •Исследование

- •Проектирование.

- •Практика

- •1.3. Межпрофессиональная коммуникация в комплексе наук о человеке.

- •1. Смысл введения трехкатегориальных онтологий в основу комплекса наук о человеке.

- •Взаимосвязь развития практики, техники и науки. Системный и комплексный подходы. Картезианское пространство.

- •Межпрофессиональная коммуникация в комплексе наук о человеке.

- •2. Фундаментальные законы образования человека

- •2.1. Основной закон образования человека. Наука педагогики

- •Основной закон образования человека

- •2.2. Развитие личности и законы воспитания.

- •2.3. Развитие сознания и законы формирования сознания (духовестия)

- •2.4. Развитие деятельности и формирование способностей. Законы социального обучения.

- •Современный социо- и психоанализ

- •3. Развитие систем образования

- •3.1. Система педагогического сотрудничества

- •3.2. Периодизация развития и закон соответствия ступеней образования эпохам развития.

- •3.2. Организация сферы образования.

- •Критерии оценки деятельности школы

- •3.3.Техники социального развития: политика в управлении образованием.

- •Контрольные вопросы

- •3.4. Социальное проектирование. Организационные игры в проектировании систем образования.

- •Подготовка и утверждение документов, определяющих временный статус Центра дополнительного образования.

- •Формирование штатной структуры кадров Центра и создание системы управленческого обеспечения (организационного, финансового, материального, научного, информационного).

- •Планирование и координация работ группы антропологических исследований, группы образовательных программ и группы педагогического проектирования (группы педагогических инноваций).

- •Формирование ансамбля учебных авторских курсов, соответствующих лицензионным и аттестационным требованиям к квалификации, которую получат студенты в результате изучения этих курсов.

- •Разработка учебного плана по основным формам обучения, используемым в мировой практике высшего образования.

- •Создание системы самостоятельной работы студентов над рефератами, курсовыми (в нашем случае семестровыми) и итоговыми дипломными работами, которые носят учебно-исследовательский характер.

- •Создание системы практикумов по передачи опыта инновационных разработок, за счет привлечения к профессорской работе ведущих специалистов из различных сфер.

- •Включение деятельности студентов в проектные разработки по программам, в базовых организациях и на экспериментальных площадках в рамках учебного плана.

- •Создание системы оформления инновационных разработок студентов в виде курсовых и дипломных проектов.

- •Примерный перечень учебных дисциплин

- •Организационные игры

- •Приложения Программа учебной дисциплины «психология образования»

- •Психология образования

- •Организационно-методические указания

- •1.1. Адрес, цели и задачи курса

- •1.2. Место дисциплины в профессиональной подготовке

- •2. Распределение

- •3. Тематическое содержание курса

- •Раздел 1. Методологическое введение в психологию

- •Тема 1. Категориальные основы комплекса наук о человеке и психология образования в системе психологических наук.

- •Тема 2. Взаимосвязь развития практики, техники и науки. Системный и комплексный подходы.

- •Тема 3. Межпрофессиональная коммуникация в комплексе наук о человеке.

- •Тема 4. “Содержательно-генетическая логика” формирования организационных форм со-бытия.

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 2. Фундаментальные законы образования человека

- •Тема 5. Основной закон образования человека.

- •Тема 6. Развитие личности и законы воспитания.

- •Тема 7. Развитие сознания и законы формирования сознания (духовестия)

- •Тема 8. Развитие деятельности и формирование способностей. Законы социального обучения.

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 3. Развитие систем образования

- •Тема 9. Периодизация развития и закон соответствия ступеней образования эпохам развития.

- •Тема 10. Организация сферы образования.

- •Тема 11.Техники социального развития: политика в управлении образованием.

- •Контрольные вопросы

- •4. План и сценарий проведения курсовых занятий по интенсивной форме

- •Список учебной литературы

- •Список ключевых понятий (семиотека)

3.2. Организация сферы образования.

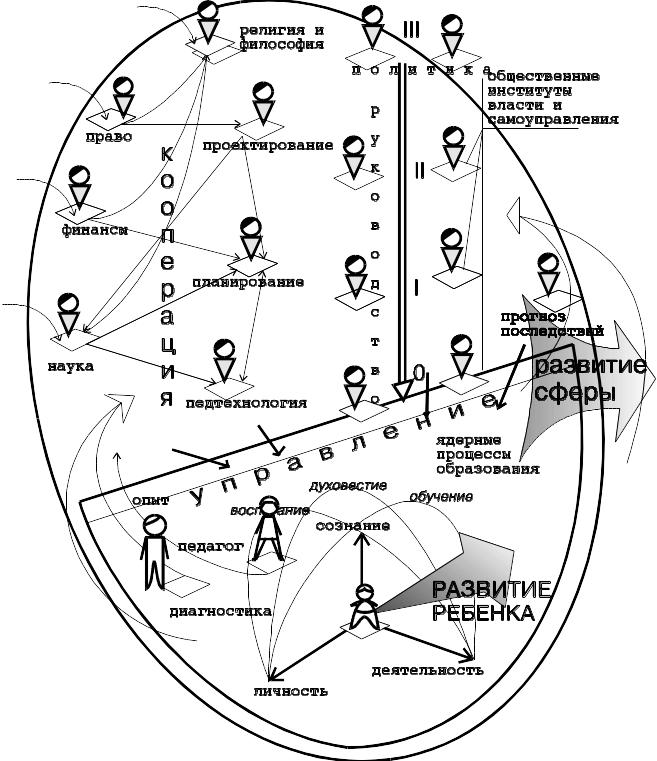

Системы образования в развитых обществах организованы в общественную профессиональную сферу образования, функционирующую и развивающуюся в рамках целостности социума и во взаимодействии с другими сферами. На схеме воспроизводства деятельности и трансляции культуры представлено такое взаимодействие.

Социум представляет собой совокупность взаимодействий и взаимоотношений достаточно автономных по законам развития и функционирования 15-ти общественных профессиональных сфер деятельности: политики, религии, философии, искусства, науки, образования, проетирования, физкультуры, здравоохранения, технологии, материального проихводства, коммерции, финансов, армии, права.

Как мы уже отмечали, каждая сфера имеет свой ядерный процесс – это вид деятельности в управляемой системе. Для науки - это исследования; для медицины (здравоохранения) - это профилактика и терапия; для философии - построение метафизики, т.е. философствование как таковое; для армии - это защита границ, осуществление охраны государственности; для политики - политическая борьба за власть и возможности реализации своей программы построения государственной системы управления общественным развитием. Для образования - это собственно образование человека в единстве трех процессов: воспитания, обучения и духовестия (А.А.Тюков, 1992).

Эта

схема формулирует все основное содержание

третьего закона образования. Перед

чтением этой схемы мы хотим обратить

особое внимание полноценности культурной

сообразности структуры и состава, как

управляемой системы деятельности, так

и управляющей - в особенности. Дело в

том, что если дидактика не будет

соответствовать требованию третьего

закона - закона сферной

организации систем

образования, то неизбежна потеря

целостности сферы. Это означает, что

деятельность субъектов образования

станет подчиняться законам “социальной

механики”. Педагоги автоматически

превратятся (что сейчас происходит

почти повсеместно) в обывателей,

п

Каждая сфера строится как отношение управляющей системы деятельности («организационной надстройки») к управляемой системе («ядру») или как "социотехническая система деятельности”. Например, в сфере образования работают представители медицины, науки, философии, проектирования, права и других сфер. Таким образом, строится сложная кооперация представителей различных сфер. Эта кооперация направлена на управленческое обеспечение развития той конкретной сферы, где работают кооперанты. Если такая кооперация построена, то это означает, что сфера сформировалась. Если этих связей нет, то сфера еще не сформировалась. Так, например, когда мы говорим о том, что сфера финансов еще не сформировалась в России, мы имеем в виду то, что в управлении ядерным процессом денежного обращения и обеспечения финансирования нет необходимой организации представителей всех других сфер общественного целого.

Таким образом, жизнь человечества и человека не существует вне общественных связей, направленных на развитие сфер. Это развитие осуществляется через культурное оформление всех социальных новшеств, возникающих в тех или иных сферах, хранения уже оформленных образцов культуры, защиты их и, наконец, передачи всего богатства человеческой культуры новым поколениям людей. Человек не живет вне общества. Он, так или иначе, включен в функционирование и развитие сфер. С самого рождения человек попадает в сферу образования и в ней организованно осваивает все богатство человеческой культуры. Достигнув зрелости и определившись профессионально, человек попадает в ту или иную сферу на конкретное место: или в системе ядерных процессов, или в качестве представителя одной сферы в системе управленческого обеспечения функционирования другой (А.А.Тюков, 1990).

С этой точки зрения сфера образования в процессах воспроизводства жизни человечества в его настоящих формах общественного взаимодействия имеет совершенно особую функцию. Так как, именно, нормальная организация управления развитием сферы образования, организация, обеспечивающая каждому человеку полноценное образование в течение всей его жизни, оказывается главным условием устойчивой передачи богатства человеческой культуры новым поколениям живущих на земле людей. В конечном счете, трансляция культуры детерминирует сохранение жизни человечества на земле.

По данному нами определению управления все позиции в управляющей системе деятельности являются обеспечивающими осуществление основных процессов в управляемой системе. В нашем случае управление должно обеспечивать педагогическую деятельность воспитателей, учителей, духовестов, которые, в свою очередь, должны обеспечивать людям полноценное образование, а процессы образования должны становится формой развития человека, как этого требует основной закон.

Даже самое общее понимание закона сферной организации обусловливает требование организационной целостности управляющих систем в сферах деятельности. Только объединенные в рамках единого государственного органа управления представители всех других сфер смогут обеспечить полноценное развитие всей системы непрерывного образования, а значит и развития человека. Более того, следование этому закону требует радикальной перестройки всей структуры системы управления в сфере образования, выделяя в качестве ведущего ориентира формирование в стране подлинно университетского образования как системообразующего фактора развития всей сферы в целом. Дело в том, что только действительное высшее образование, а не его имитация, может позволить создать арсенал человеческих качеств педагога. Педагогическая квалификация выпускников университетов, ее повышение до уровня требований законов образования человека - вот главный фактор начала выхода из мирового кризиса образования.

Рис.:

Трехступенчатая система высшегообразования

Вместе с тем, для того чтобы педагогическую деятельность осуществляли действительно образованные люди (развитые - по основному закону) необходимо:

во-первых, полная структура кооперации представителей управленческого обеспечения в управляющей образованием системе. При наличии нормальных информационных связей и связей кооперации границами системы, где действует требование полноты структуры, становится регион (округ учебный, или школьный округ);

во-вторых, высокая, не ниже “магистра”, квалификация всех специалистов, ответственных за управленческое обеспечение процессов образования. Нет ничего более губительного для сферы образования, чем предрассудки и невежество, царящее в органах управления образованием.

Из всего сказанного следует огромное значение восстановления всей системы повышения квалификации педагогов как системы дополнительного высшего профессионального образования, тотально охватывающей всех хоть мало-мальски ответственных работников сферы образования. В работе повышения квалификации педагогов следует учитывать действие еще одного закона образования человека.

Ежечасно в мире происходит великий акт воспроизводства человеческого существования и деятельности, и осуществляется этот акт в процессах образования. Но каждый раз эти процессы происходят в конкретных условиях, с участием конкретных людей, причем, не только непосредственных субъектов педагогической деятельности, но и большого числа людей, обеспечивающих эту деятельность. Образование - важнейшее общественное дело и если оно происходит не систематически и полноценно (как это сейчас имеет место у нас) или происходит с ошибками, то процессы воспроизводства жизни человечества начинают разрушаться и последствия этих разрушений могут оказаться катастрофическими.

С точки зрения выполнения функций трансляции культуры и воспроизводства жизнедеятельности человечества сфера образования является основной и ведущей. Именно в этой сфере происходит восстановление и актуализация в формах живой человеческой способности исторического опыта, который в культуре "покоится в формах предметного инобытия". Для того чтобы сфера образования могла выполнять свои функции полноценно, в ней должны работать в качестве субъектов педагогической деятельности (и, конечно, андрагогической) люди, сами находящиеся на высших ступенях своего развития и образования. При этом мы имеем в виду не строку в анкете, и не удостоверение об окончании вуза или докторантуры в виде диплома. Мы, прежде всего, говорим о качестве и уровне образования. Мы еще и еще раз подчеркиваем эту мысль: качество и уровень образования есть показатели развития человека!

Требование высшего общего и профессионального образования для лиц, осуществляющих педагогическую деятельность, является необходимым, так как только профессионалы с высшим образованием могут полноценно передавать богатства человеческой культуры новым поколениям. Причем не имеет значения на какой ступени образования эта деятельность осуществляется - в детских яслях, где осуществляется забота о раннем развитии ребенка, или в университете, где формируется высшее профессиональное мастерство.

На основании результатов проведенных нами исследований закономерностей педагогического сотрудничества в подсистеме учитель - ученик, можно сформулировать закон обратной зависимости между требуемым уровнем педагогической квалификации "учителя" и возрастом "ученика". Согласно этому закону для педагогов, работающих с младшими возрастами, требуется большая профессиональная педагогическая квалификация. Это может показаться парадоксальным, но если высказываться категорически, то для воспитания младенцев нужны доктора наук, а для обучения директоров предприятий достаточно эрудированного ассистента без степени.

Суть этого закона может быть выражена иначе как совершенствование способности к самообразованию человека по мере взросления. С другой стороны, повышается сопротивляемость человека к педагогическому вмешательству с повышением уровня его собственной образованности. Требования к соблюдению этого закона заставляют совершенно иначе, чем это было традиционно, относится к содержанию профессионального педагогического образования. Согласно этому закону даже бакалавр не может иметь право самостоятельной педагогической деятельности, не говоря уже о выпускнике педагогического училища в качестве самостоятельного воспитателя детского сада, а на сегодняшний день именно такая ситуация является стандартной и массовой.

Если мы хотим, чтобы система непрерывного педагогического образования соответствовала этому закону, мы должны перестроить всю систему аттестации и квалификационной оценки педагогических кадров. В этой системе наиболее важным в настоящее время становится оценка квалификации не отдельного педагога, а всего педагогического коллектива в целом и не только для одной школы, а для всего региона - как минимум, для района (в рамках школьного округа).