- •Издательство Иркутского государственного технического университета

- •Часть 1. Общие сведения о месторождениях полезных ископаемых

- •Часть 2. Генетические типы месторождений полезных ископаемых

- •Введение

- •Часть 1. Общие сведения о месторождениях полезных ископаемых

- •1. История освоения минеральных богатств России

- •2. Понятия о площадях распространения полезных ископаемых

- •Примерные запасы и содержания металлов некоторых полезных ископаемых

- •3. Формы рудных тел полезных ископаемых

- •4. Вещественный состав руд, их текстуры и структуры

- •Главнейшие рудные минералы

- •Основные типы текстур руд

- •5. Процессы образования месторождений полезных ископаемых и их классификация

- •Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых

- •Часть 2. Генетические типы месторождений полезных ископаемых

- •Э н д о г е н н ые месторождения

- •1.Общие сведения об эндогенном рудообразовании

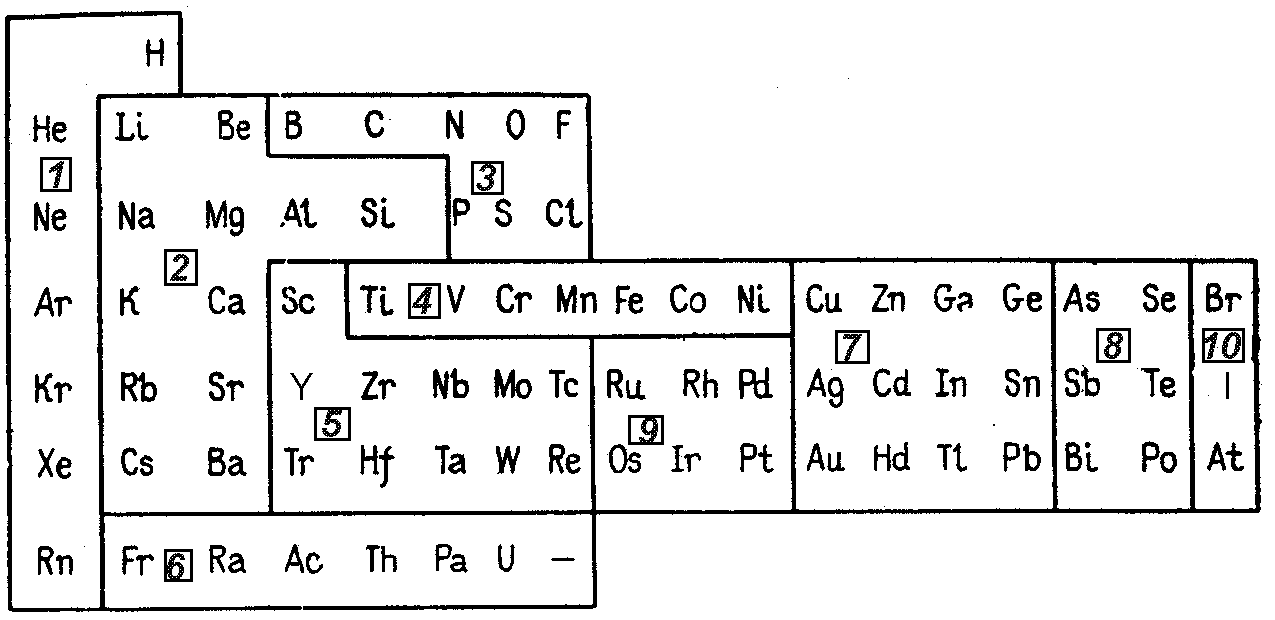

- •Геохимическая таблица элементов. По а.Н. Заварицкому

- •Ассоциации полезных ископаемых с горными породами

- •Последовательность образования минералов Ново-Широкинского месторождения

- •2. Магматические месторождения

- •3. Пегматитовые месторождения

- •4. Карбонатитовые месторождения

- •5. Альбититовые и грейзеновые месторождения

- •Перегруппировка металлов в г/т (по г. Щерба)

- •6. Скарновые (контактово-метасоматические) месторождения

- •7. Гидротермальные месторождения

- •8. Месторождения сложного генезиса

- •9. Общие сведения об экзогенном рудообразовании

- •Главные факторы и условия образования экзогенных месторождений

- •10. Месторождения выветривания

- •11. Осадочные месторождения

- •Механические осадочные месторождения – россыпи

- •Хемогенные осадочные месторождения

- •Метаморфогенные месторождения

- •12. Общие сведения о метаморфогенном рудообразовании

- •Связь месторождений с фациями метаморфизма

- •13. Метаморфизованные месторождения

- •14. Метаморфические месторождения

Геохимическая таблица элементов. По а.Н. Заварицкому

Таким образом, каждая группа эндогенных месторождений, также как и экзогенных, отличается своей ассоциацией полезных компонентов, но, как правило, при господстве одного или нескольких из них.

Определенные ассоциации элементов связаны с определенными по составу магматическими, а также другими породами (табл. 7).

Таблица 7

Ассоциации полезных ископаемых с горными породами

Характерные комплексы и группы пород |

Состав пород и форма их проявления |

Характерные ассоциации металлов и неметаллических полезных ископаемых |

Типичные рудные ассоциации и месторождения |

Ультраосновные интрузивные породы нормального ряда |

Дуниты, перидотиты, пироксениты Серпентины Кимберлиты |

Cr, Pt, Ir, Os

То же и асбест |

Хромитовые, платиновые, асбест, алмазы |

Ультраосновные породы щелочного ряда |

|

Nb, Ta, TR, Fe, флогопит |

Карбо Карбонатитовые |

Основные интрузивные породы |

Габбро, габбро-нориты, нориты, диабазы |

Ti, Fe, Ni, Cu, Pt, Pd (Co, Se) |

Титаномагнетитовые, ильменитовые, сульфидные медно-никелевые |

Гранитоидные породы средней кислотности, преимущественно калинатровые и натровые |

Диориты, кварцевые диориты, гранодиориты, монцониты, кварцевые монцониты, плагиограниты, слагающие массивы и малые интрузивы |

Fe (Co, B)

Pb, Zn, Cu, Au, Ag

Mo, W

Au, As

Sn, Pb, Zn |

Магнетитовые в скарнах Свинцово-цинковые (полиметаллические) Молибденит-шеелитовые Золото-арсенопиритовые Сульфидно-касситеритовые |

Экструзивные, субвулканические и эффузивные породы зеленокаменных толщ |

Эффузивы и субвулканические интрузивы среднего и кислого состава натрового ряда |

S, Se

Cu, FeS2

Pb, Zn, Cu, Ag, Au, Cd Ba |

Серноколчеданные

Медноколчеданные

Полиметаллические

Баритовые |

Граниты кислые, преимущественно калиевые |

Граниты биотитовые, аляскитовые, гранофировые |

Sn, W, Mo, (Bi), Be |

Кварц-касситеритовые, кварц-вольфрамитовые и кварц-молибденитовые |

Щелочные интрузивные породы |

Нефелиновые, лейцитовые, щелочные сиениты |

Ti, Nb, TR, Th, Zr, Hf |

Лопаритовые, апатитовые |

Кора выветривания гипербазитов |

Латериты |

Ni (Co)

Fe, Mn Al |

Силикатно-никелевые

Бурые железняки Бокситы |

Кора выветривания щелочных пород |

|

Nb, Zr, Al |

Пирохлоровые, цирконовые |

Континентальные осадочные формации (речные, озерные, болотные, отчасти морские) |

Песчаники, пески

Песчаники, аргиллиты, конгломераты Глинисто-углистые сланцы, песчаники, аргиллиты, угли, лигниты |

Ti, Zr, Th, Ce

U, V, Cu (Se, Re)

U, Ge |

Рутиловые, ильменитовые, титаномагнетитовые, монацитовые Ураново-ванадиевые и урановые |

Соленосные формации |

Глинисто-карбонатные породы, доломиты, гипс, соленосные отложения |

Соли калийные, натриевые, магниевые и др. |

Соли |

Древние конгломератовые и аркозовые формации |

Кварцевые конгломераты |

Au, U, Th, TR |

Золоторуные, урановые и редкометалльные |

Докембрийские железистые кварциты и сланцы |

Железистые кварциты, джеспилиты |

Fe, U, Zr, Ge |

Железорудные мартитовые, гидрогематитовые и гематит-магнетитовые |

П р и м е ч а н и е. В скобках указаны второстепенные компоненты.

Эволюция магматического очага может происходить длительное время: от нескольких миллионов до 50 и даже 200 млн. лет. Например, оловянные месторождения Яна-Колымского района формировались 20-35 млн. лет, а месторождения Дарасунского золоторудного узла в Забайкалье – около 150 млн. лет. По этой причине в одном рудном поле можно встретить разновозрастные (разностадийные) рудные тела. Крупные отрезки времени рудообразования, связанные с деятельностью одного магматического очага, называются этапами, а более короткие периоды отложение руды – стадиями минералообразования (табл. 8).

В разрезе земной коры эндогенные месторождения образуются на различных глубинах. Различают следующие зоны глубинности от поверхности, существовавшей в период рудообразования: 1-ультраабиссальную (не менее 10-15 км); 2-абиссальную (3-10 км); 3-гипабиссальную (1,5-5 км); 4-приповерхностную (до 1,5 км).

Формирование эндогенных месторождений связано с тектоническими процессами и созданными ими структурными формами. Крупные разломы вскрывают глубинные магматические камеры и выводят в верхние зоны земной

Таблица 8