- •1. Определение необходимой плотности грунта тела насыпи

- •2. Проектирование поперечного профиля насыпи

- •3. Расчеты укрепления откосов

- •3.1. Расчет каменной наброски

- •3.2. Расчет плитного покрытия

- •4. Проектирование и расчет противопучинных мероприятий в выемке

- •4.1. Проектирование и расчет дренажа

- •4.1.1. Исходные данные к расчету дренажа

- •4.1.2. Выбор типа дренажа

- •4.1.3. Оценка технической эффективности устройства дренажа

- •4.1.4. Определение глубины заложения дренажа

- •4.1.5. Расчет расхода воды в дренаж

- •4.1.6. Гидравлический расчет дренажных труб

- •4.1.7. Определение числа и порядок размещения смотровых колодцев

- •4.1.8. Конструктивные элементы дренажа

- •Список литературы

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Кафедра «Путь и строительство железных дорог»

Курсовая работа

по дисциплине: «Расчеты и проектирование элементов железнодорожного пути»

на тему: «Проектирование и расчеты земляного полотна»

Выполнил:

студ.гр.293 Мулюкина Ю.С.

Проверил:

доц. Калинина В.В.

Самара, 2013

Содержание

Исходные данные к расчету……………………………………………………………………………….3

Введение……………………………………………………………………………………………………4

1. Определение необходимой плотности грунта тела насыпи…………………………………………..4

2. Проектирование поперечного профиля насыпи………………………………………………………11

3. Расчеты укрепления откосов …………………………………………………………………………..16

3.1. Расчет каменной наброски…………………………………………………………………………...16

3.2. Расчет плитного покрытия…………………………………………………………………………...16

4. Проектирование и расчет противопучинных мероприятий в выемке………………………………19

4.1. Проектирование и расчет дренажа …………………………………………………………………19

4.1.1. Исходные данные к расчету дренажа ……………………………………………………………..19

4.1.2. Выбор типа дренажа ………………………………………………………………………………..19

4.1.3. Оценка технической эффективности устройства дренажа ………………………………………19

4.1.4. Определение глубины заложения дренажа ……………………………………………………….20

4.1.5. Расчет расхода воды в дренаж …………………………………………………………………….21

4.1.6. Гидравлический расчет дренажных труб……………………………………………………….…24

4.1.7. Определение числа и порядок размещения смотровых колодцев……………………….………25

4.1.8. Конструктивные элементы дренажа………………………………………………………...……..25

Список литературы……………………………………………………………………………………..…27

исх данные

Введение

Согласно ПТЭ железных дорог земляное полотно по прочности, устойчивости и состоянию должно обеспечивать безопасное и плавное движение поездов с наибольшими установленными скоростями, быть равнонадежным и ремонтопригодным при малой ресурсоемкости. Стабильность и надежность земляного полотна во многом зависят от технических решений, принятых на стадии проектирования. Это особенно касается такого сложного объекта земляного полотна, как высокая подтопляемая пойменная насыпь. Ввиду значительной высоты насыпи и необходимости учета воздействия воды на откосы и на грунты тела насыпи, проектирование ее ведется в индивидуальном порядке.

Современные методики проектирования и расчетов пойменной насыпи, направленные на получение преимущественно оптимальных результатов, позволяют обеспечить стабильную работу земляного полотна в период его эксплуатации.

Данные методические указания позволят облегчить работу студентов в период разработки курсовых и дипломных проектов, связанных с проектированием земляного полотна.

1. Определение необходимой плотности грунта тела насыпи

На земляное полотно железных дорог действуют динамические и статические нагрузки от подвижного состава, верхнего строения пути, собственного веса полотна и целый комплекс различных природных факторов. Для того, чтобы под влиянием этих нагрузок не появлялись остаточные деформации, при возведении насыпей проводят работы по уплотнению грунта. Уплотнение приводит к увеличению плотности сложения грунта, уменьшению его деформативности и увеличению несущей способности.

Определение необходимой плотности производится по методу стандартного уплотнения, а при индивидуальном проектировании железнодорожных насыпей необходимая плотность сложения грунтов определяется в зависимости от напряжений, которые возникают в теле насыпи.

Суть расчетов состоит в определении такой плотности сложения грунта, при которой в насыпи будут возникать только упругие деформации.

Для определения необходимой плотности грунта тела насыпи выполняются следующие действия:

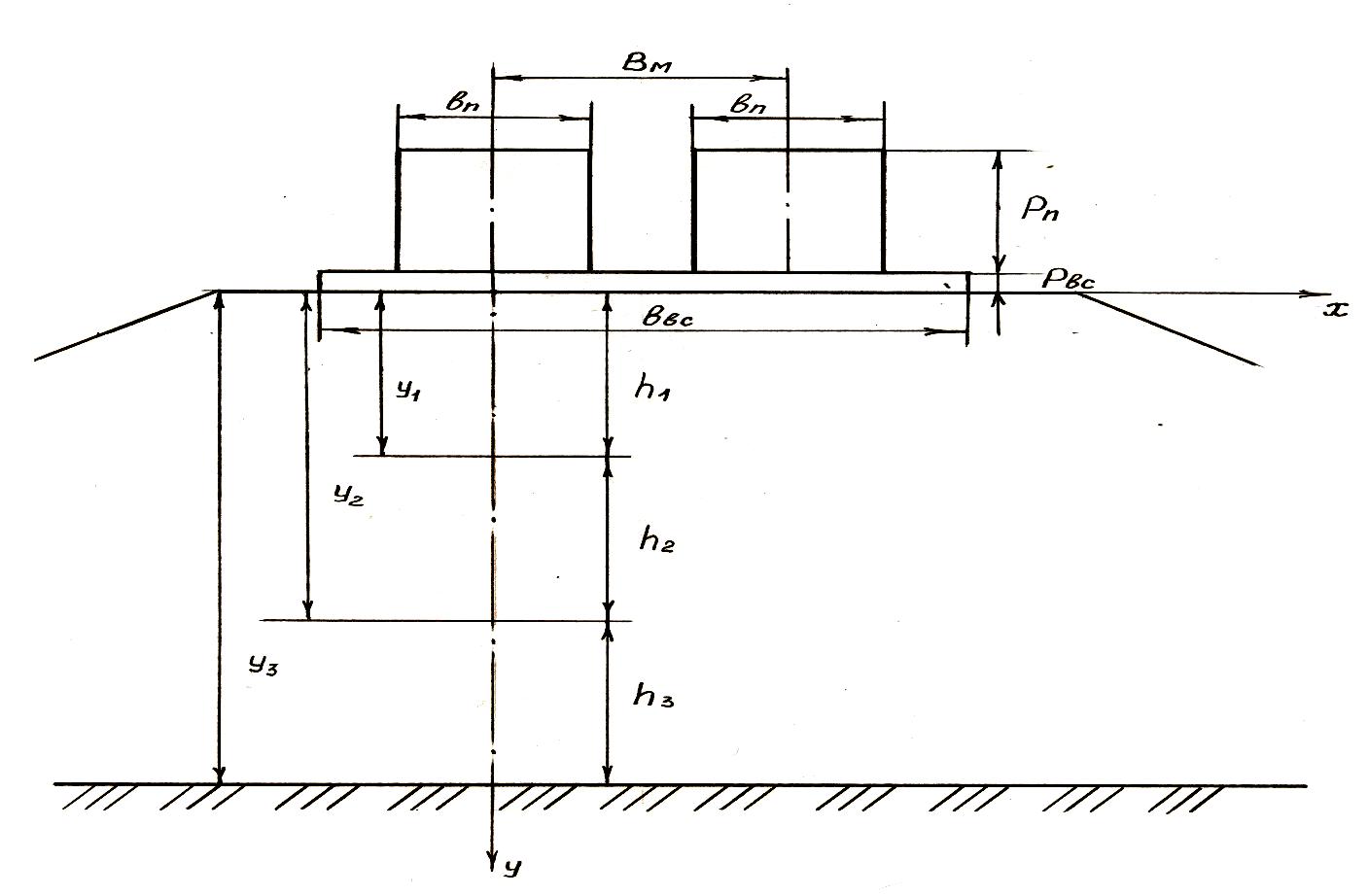

1. Составляется расчетная схема для двухпутного участка (рис.1).

2. Определяются нагрузки, формирующие напряжения в насыпи.

Временная нагрузка от подвижного состава

на основную площадку земляного полотна

принимается в виде полосовой нагрузки

с интенсивностью, равной допускаемой

величине напряжения [

принимается в виде полосовой нагрузки

с интенсивностью, равной допускаемой

величине напряжения [ ]

для основной площадки земляного полотна

(при грузонапряженности 22 млн.ткм брутто

на км в год Рn=110

кПа).

]

для основной площадки земляного полотна

(при грузонапряженности 22 млн.ткм брутто

на км в год Рn=110

кПа).

Ширина полосовой нагрузки от подвижного

состава

принимается

равной длине шпалы (при железобетонных

шпалах

=2,7

м).

принимается

равной длине шпалы (при железобетонных

шпалах

=2,7

м).

Постоянная нагрузка принимается в виде

полосовой нагрузки с интенсивностью,

равной среднему давлению от веса верхнего

строения пути на основную площадку

земляного полотна

,

которая определяется в зависимости от

типа верхнего строения пути (для Р65 на

железобетонных шпалах

=16

кПа).

,

которая определяется в зависимости от

типа верхнего строения пути (для Р65 на

железобетонных шпалах

=16

кПа).

Значение ширины нагрузки от верхнего

строения пути двухпутного участка

равно 8,75 м.

равно 8,75 м.

3. Насыпь по высоте разбивается на слои, определяются и нумеруются расчетные точки. Расчетные точки определяются по оси одного из путей двухпутной насыпи на уровнях основной площадки, основания насыпи и через 4…6 м между этими точками.

Рис.1. Расчетная схема к определению плотности грунта насыпи двухпутного участка

4. Для каждой точки определяется необходимая плотность грунта в следующей последовательности:

4.1. Задаются начальным значением удельного веса грунта

=

= +(0,1…0,3);

(1.1)

+(0,1…0,3);

(1.1)

4.2. На основании принципа независимости действия сил в каждой расчетной точке определяются следующие напряжения:

4.2.1. Вертикальные напряжения от поездной

нагрузки

.

.

При двухпутном земляном полотне

напряжения от поездной нагрузки

составят

составят

= , (1.2)

, (1.2)

где

напряжения

от поездной нагрузки первого пути

напряжения

от поездной нагрузки первого пути

,

(1.3)

,

(1.3)

где  -

коэффициент рассеяния напряжений,

равный

-

коэффициент рассеяния напряжений,

равный

=f(

=f( );

);

=0;

(1.4.)

=0;

(1.4.)

напряжения

от поездной нагрузки второго пути,

определямые по формуле

напряжения

от поездной нагрузки второго пути,

определямые по формуле

,

(1.5)

,

(1.5)

где  =f(

);

=

=f(

);

= =

4,1 м. (1.6)

=

4,1 м. (1.6)

Значения коэффициента рассеяния

напряжений

в долях напряжений

в долях напряжений

от прямоугольной полосовой нагрузки

определяются по таблице.

от прямоугольной полосовой нагрузки

определяются по таблице.

4.2.2. Вертикальные напряжения от веса

верхнего строения пути

.

.

При двухпутном земляном полотне

будут равны

будут равны

,

(1.7)

,

(1.7)

где

;

=

/2=2,05

м. (1.8)

;

=

/2=2,05

м. (1.8)

x

Значения

в долях напряжений

от прямоугольной полосовой нагрузки

определяются по таблице.

в долях напряжений

от прямоугольной полосовой нагрузки

определяются по таблице.

4.2.3. Напряжения от собственного веса

грунта земляного полотна

будут равны

будут равны

,

(1.9)

,

(1.9)

где

толщина

слоя, м;

толщина

слоя, м;

4.2.4. Напряжения от постоянных нагрузок

определяются по формуле

определяются по формуле

.

(1.10)

.

(1.10)

4.2.5. Полные напряжения

составят

составят

.

(1.11)

.

(1.11)

4.3. По компрессионной кривой определяются коэффициенты пористости: есн, еск, еон, еок.

4.4. Вычисляются следующие параметры:

Δ ;

(1.12)

;

(1.12)

Δ ;

(1.13)

;

(1.13)

,

(1.14)

,

(1.14)

где к -

коэффициент учета влияния многократности,

продолжительности и способа приложения

нагрузки, к

=1,6;

-

коэффициент учета влияния многократности,

продолжительности и способа приложения

нагрузки, к

=1,6;

кн - коэффициент, учитывающий изменения к по глубине;

к =1,0

(для точки 0), к

=0,85

(для точки 1), к

=0,75

(для остальных точек);

=1,0

(для точки 0), к

=0,85

(для точки 1), к

=0,75

(для остальных точек);

4.5. Вычисляется плотность сухого грунта

,

(1.15)

,

(1.15)

где

-

плотность частиц грунта, т/м3.

-

плотность частиц грунта, т/м3.

4.6. Вычисляется удельный вес грунта

,

(1.16)

,

(1.16)

где

-

влажность грунта, %;

-

влажность грунта, %;

-

ускорение силы тяжести, м/с

-

ускорение силы тяжести, м/с .

.

4.7. Сравниваются

и

.

.

Если разность этих значений по абсолютной

величине не превышает 0,05 кН/м ,

то есть ׀

,

то есть ׀ ׀ ≤ 0,05 кН/м

,

то дальнейший расчет выполняется в

последовательности, изложенной с пункта

4.1.

׀ ≤ 0,05 кН/м

,

то дальнейший расчет выполняется в

последовательности, изложенной с пункта

4.1.

Если ׀

׀>0,05

кН/м

,

то выполняется перерасчет, приняв за

исходные величины

.

.

5. По итогам расчетов вычерчиваются

эпюры напряжений

по высоте насыпи.

по высоте насыпи.

6. Определяются средние значения расчетных величин по формулам:

∑

∑ ;

(1.17)

;

(1.17)

∑

∑ ;

(1.18)

;

(1.18)

∑

∑ .

(1.19)

.

(1.19)

компрессионная кривая

Для точки 0:

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

=110+0

= 110(кПа);

=110+0

= 110(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

Δ ;

;

Δ ;

;

;

;

(т/м3);

(т/м3);

(кН/м3).

(кН/м3).

Для точки 1:

=20,143+0,1=20,243(кН/м3);

=20,143+0,1=20,243(кН/м3);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

=44,268+12,144

= 56,412(кПа);

=44,268+12,144

= 56,412(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

Δ ;

;

Δ ;

;

;

;

(т/м3);

(т/м3);

(кН/м3);

(кН/м3);

׀ 20,243- 20,292׀ =0,049 ≤ 0,05.

Для точки 2:

=20,292+0,3=20,592(кН/м3);

=20,292+0,3=20,592(кН/м3);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

=23,36048+15,23984

=38,6(кПа);

=23,36048+15,23984

=38,6(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

Δ ;

;

Δ ;

;

;

;

(т/м3);

(т/м3);

(кН/м3);

(кН/м3);

׀20,592-20,65׀=0,05 ≤ 0,05.

Для точки 3:

=20,65+0,3=20,95(кН/м3);

=20,65+0,3=20,95(кН/м3);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

=16,148+13,233=29,381(кПа);

=16,148+13,233=29,381(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

Δ ;

;

Δ ;

;

;

;

(т/м3);

(т/м3);

(кН/м3);

(кН/м3);

׀20,95-20,9916׀=0,0416 ≤ 0,05.

Для точки 4:

=20,9916+0,1=21,0916(кН/м3);

=20,9916+0,1=21,0916(кН/м3);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

=15,6431+12,903=28,5461(кПа);

=15,6431+12,903=28,5461(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

(кПа);

Δ ;

;

Δ ;

;

;

;

(т/м3);

(т/м3);

(кН/м3);

(кН/м3);

׀21,05824-21,0916׀=0,03336 ≤ 0,05.

Средние значения расчетных величин равны:

∑103,13484/5=20,627(кН/м3);

∑7,7387/5=1,548(т/м3);

∑3,762/5=0,752.

эпюры