- •Министерство образования и науки российской федерации

- •Проектирование сети для электроснабжения группы потребителей

- •Радиально – магистральная сеть………………………………………26

- •Введение

- •1 Расчет баланса мощности и выбор компенсирующих устройств

- •2 Составление и выбор вариантов конфигурации сети

- •Схемы электрических соединений подстанций

- •3 Предварительный приближенный расчет трех отобранных вариантов

- •3.1 Радиально - магистральная сеть

- •3.2 Кольцевая сеть

- •3.2 Комбинированная сеть

- •4 Выбор трансформаторов на подстанциях потребителей

- •5 Технико – экономическое сравнение вариантов и выбор из них лучшего

- •5.1 Радиально-магистральная сеть

- •5.2 Кольцевая сеть

- •5.3 Комбинированная сеть

- •6 Уточненный расчет электрических режимов выборного варианта

- •6.1 Уточненный расчет режима наибольших нагрузок

- •6.1 Уточненный расчет режима наименьших нагрузок

- •6.3 Уточненный расчет послеаварийного режима

- •7 Проверка достаточности регулировочного диапазона трансформаторов

- •Режим наибольших нагрузок

- •8 Уточнение баланса мощности и определение себестоимости передачи электрической энергии

- •Определение себестоимости передачи электрической энергии

- •Заключение

- •Список использованных источников

3 Предварительный приближенный расчет трех отобранных вариантов

Выбрали три варианта: 1, 3 и 4.

1 – радиально-магистральная сеть;

3 – кольцевая сеть.

4 – комбинированная сеть;

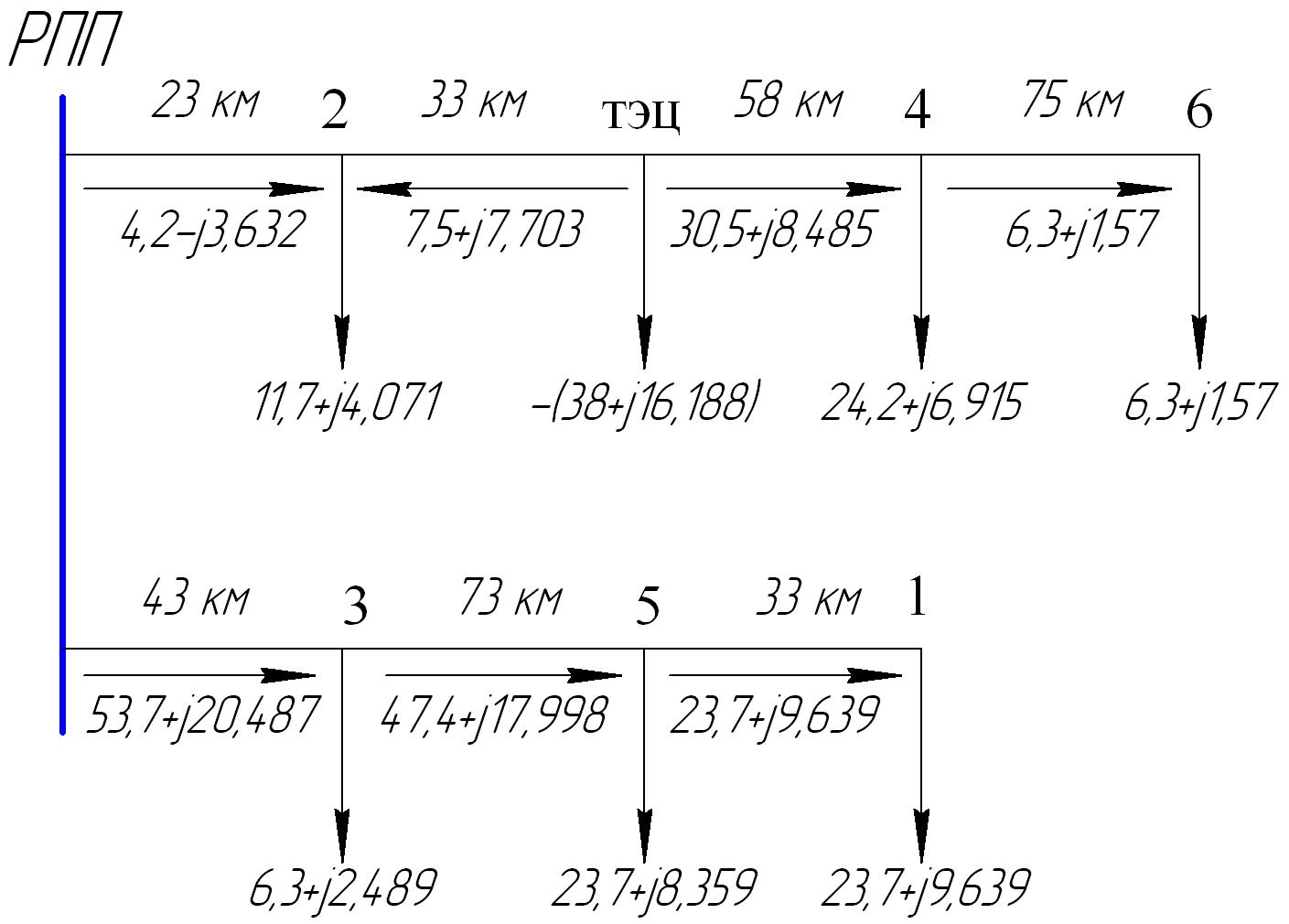

3.1 Радиально - магистральная сеть

Расчетная схема этого варианта сети представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Расчетная схема варианта1

Потоки мощности определяем по первому закону Кирхгофа, двигаясь от наиболее удаленных потребителей к источнику. Так, поток мощности на участке 4 – 6 равен мощности потребителя 1, то есть:

![]() МВ·А,

аналогично для других участков.

МВ·А,

аналогично для других участков.

Поток мощности на участке ТЭЦ – 4 определяем суммированием двух потоков, вытекающих из узла 4:

![]() МВ·А.

МВ·А.

Потоки мощности на остальных участках определяем аналогично,

мощность ТЭЦ берем со знаком минус. Результаты помещаем в табл.3, а также наносим на расчетную схему.

Далее, с помощью формулы Илларионова, определяем целесообразную величину номинального напряжения на самом загруженном участке РПП – 3:

,

кВ,

,

кВ,

где: L – длина участка, км;

P – передаваемая активная мощность, МВт.

,

принимаем ближайшее стандартное значение

,

принимаем ближайшее стандартное значение

110 кВ. Аналогично проводим расчеты для остальных участков, и результаты помещаем в таблицу 3.

На всех участках линий предусматривается одно номинальное напряжение 110 кВ.

Таблица 3 – Выбор напряжений

Участок |

L, км |

P, МВт |

Q, Мвар |

S, М·ВА |

U`, кВ |

Uном, кВ |

РПП-2 |

23 |

4,2 |

3,632 |

5,553 |

28,722 |

110 |

2-ТЭЦ |

33 |

7,5 |

7,703 |

10,751 |

38,297 |

110 |

ТЭЦ-4 |

58 |

30,5 |

8,485 |

31,658 |

76,127 |

110 |

4-6 |

75 |

6,3 |

1,570 |

6,493 |

35,348 |

110 |

РПП-3 |

43 |

53,7 |

20,487 |

57,475 |

97,712 |

110 |

3-5 |

73 |

47,4 |

17,998 |

50,702 |

94,350 |

110 |

5-1 |

33 |

23,7 |

9,639 |

25,585 |

66,501 |

110 |

Теперь выбираем сечения проводов линий. При этом в качестве основного метода используем метод экономических интервалов (для всех вариантов).

Определяем токи на каждом участке сети в режиме максимальных нагрузок по формуле:

![]() ,

А,

,

А,

где: Si – полная мощность передаваемая по участку, МВ·А;

n – количество цепей.

Ток

на участке РПП – 2:

![]() А

А

Аналогично определяем токи на остальных участках. Результаты помещаем в таблицу 4.

Определяем расчетную токовую нагрузку линии:

![]() ,

А,

,

А,

где:

![]() - коэффициент, учитывающий изменение

нагрузки по годам эксплуатации линии,

для линий 110 – 220 кВ принимается равным

1,05;

- коэффициент, учитывающий изменение

нагрузки по годам эксплуатации линии,

для линий 110 – 220 кВ принимается равным

1,05;

![]() -

коэффициент, учитывающий число часов

использования максимальной нагрузки

линии Тнб и ее попадание в максимум

энергосистемы, для Тнб

=5400:

-

коэффициент, учитывающий число часов

использования максимальной нагрузки

линии Тнб и ее попадание в максимум

энергосистемы, для Тнб

=5400:

![]() .

.

Расчетная токовая нагрузка участка РПП – 2:

![]() .

.

Аналогично определяем расчетную токовую нагрузку на остальных участках. Результаты помещаем в таблицу 4.

По справочным материалам в зависимости от напряжения, расчетной токовой нагрузки, типа опор, количества цепей и района по гололеду определяем сечение провода воздушной линии.

Будем считать, что по климатическим условиям район сооружения сети соответствует II району по гололеду, и будут использоваться двухцепные ВЛ на железобетонных опорах.

Выбранные по экономическим критериям сечения линии электропередачи проверяются по нагреву токами послеаварийных режимов работы сети. Для двух параллельно работающих линий электропередачи наиболее тяжелым будет отключение одной линии, для замкнутых схем - головных участков. Токи, рассчитанные для послеаварийных режимов Iпав сравнивают с допустимыми токами Iдоп для данного сечения. Выбранное сечение выдерживает длительный нагрев, если выполняется условие:

Iпав ≤ kt · Iдоп.т,

где: Iдоп.т – табличное значение допустимого тока (табл. 4);

kt=1,0 – поправочный коэффициент на температуру окружающей

среды.

Результаты по расчетам сведем в таблицу 4.

Таблица 4 – Расчет токов и выбор сечения проводов

Участок |

Imax, А |

Ip, A |

Iпав ,A |

сеч, мм2 |

Iдоп.т, A |

марка провода |

РПП-2 |

14,572 |

15,300 |

30,601 |

70,000 |

265 |

АС-70/11 |

2-ТЭЦ |

28,214 |

29,625 |

59,250 |

70,000 |

265 |

АС-70/11 |

ТЭЦ-4 |

83,081 |

87,235 |

174,471 |

95,000 |

330 |

АС-95/16 |

4-6 |

17,039 |

17,891 |

35,782 |

70,000 |

265 |

АС-70/11 |

РПП-3 |

150,833 |

158,375 |

316,750 |

150,000 |

450 |

АС-150/24 |

3-5 |

133,058 |

139,711 |

279,422 |

150,000 |

450 |

АС-150/24 |

5-1 |

67,144 |

70,501 |

141,002 |

95,000 |

330 |

АС-95/16 |

Все провода выдержат нагрев токами послеаварийных режимов сети.

Определяем активные и индуктивные сопротивления участков сети. Погонные активные и индуктивные сопротивления выбираем по справочным материалам и для удобства заносим их в таблицу 5.

![]() ,Ом,

,Ом,

![]() ,

Ом,

,

Ом,

где: r0 – погонное активное сопротивление, Ом/км;

x0 – погонное индуктивное сопротивление, Ом/км.

Определяем активное и индуктивное сопротивления участка РПП – 2:

![]() ,

,

![]()

Определяем потери напряжения на участках, по формуле:

![]() Определим

потерю напряжения на участке РПП – 2:

Определим

потерю напряжения на участке РПП – 2:

![]() ,

кВ или

,

кВ или

![]() .

.

Проверка по потере напряжения выполняется как для нормального, так и для послеаварийного режима работы сети.

Определяем потери активной мощности на участках, по формуле:

,

МВт

,

МВт

Определим потери активной мощности на участке РПП – 2:

![]() .

.

Аналогичные расчеты проводим для остальных участков, результаты заносим в таблицу 5.

Таблица 5 – Некоторые параметры линий

Участок |

L, км |

r0, Ом/км |

R, Ом |

x0, Ом/км |

X, Ом |

∆U, кВ |

∆U, % |

∆P, МВт |

РПП-2 |

23 |

0,422 |

4,853 |

0,444 |

5,106 |

0,354 |

0,322 |

0,012 |

2-ТЭЦ |

33 |

0,422 |

6,963 |

0,444 |

7,326 |

0,988 |

0,898 |

0,067 |

ТЭЦ-4 |

58 |

0,301 |

8,729 |

0,434 |

12,586 |

3,391 |

3,083 |

0,723 |

4-6 |

75 |

0,422 |

15,825 |

0,444 |

16,650 |

1,144 |

1,040 |

0,055 |

РПП-3 |

43 |

0,204 |

4,386 |

0,420 |

9,030 |

3,823 |

3,475 |

1,197 |

3-5 |

73 |

0,204 |

7,446 |

0,420 |

15,330 |

5,717 |

5,197 |

1,582 |

5-1 |

33 |

0,301 |

4,967 |

0,434 |

7,161 |

1,698 |

1,543 |

0,269 |

Суммированием по всем участкам определяем общие потери мощности:

![]() МВт.

МВт.

Также суммированием определяем общую потерю напряжения до наиболее удаленных потребителей:

![]() ;

;

![]() %.

%.

Полученные потери напряжения меньше допустимых (15%).

Делаем проверку с учетом аварийного режима, для участка на котором в нормальном режиме наблюдается наибольшая потеря напряжения, при этом потеря напряжения возрастет в два раза.

![]() %.

%.

Потери напряжения при аварийном режиме меньше допустимых (20%).