- •Введение

- •Раздел I. Сооружение опор мостов Глава 1. Сооружение фундаментов мелкого заложения

- •1.1. Геодезические разбивочные работы

- •1.2. Крепление стен котлованов

- •1.3. Ограждение котлованов на местности, покрытой водой

- •1.4. Сооружение фундаментов в открытых котлованах

- •Глава 2. Сооружение фундаментов глубокого заложения

- •2.1. Сооружение свайных фундаментов

- •2.2. Устройство фундаментов на железобетонных оболочках

- •2.3. Сооружение фундаментов на буровых сваях

- •2.4. Устройство плиты свайных фундаментов

- •2.5. Сооружение фундаментов на опускных колодцах

- •2.6. Особенности сооружения фундаментов в вечномерзлых грунтах

- •Глава 3. Сооружение опор выше обреза фундамента

- •3.1. Общие положения

- •3.2. Сооружение монолитных опор

- •3.3. Сооружение сборно-монолитных опор

- •3.4. Особенности сооружения опор в зимних условиях

- •Раздел II. Монтаж стальных пролетных строений глава 4. Сборка стальных пролетных строений

- •4.1. Основные способы сборки стальных пролетных строений

- •4.2. Оборудование и инструмент для сборки стальных пролетных строений

- •4.3. Устройство монтажных соединений элементов стальных пролетных строений

- •4.4. Подготовка элементов стальных пролетных строений к сборке

- •4.5. Сборочные подмости

- •4.6. Технология сборки стальных пролетных строений на подмостях

- •4.7. Навесные способы сборки стальных пролетных строений

- •Глава 5. Установка стальных пролетных строений на опоры

- •5.1. Способы установки пролетных строений на опоры

- •5.2. Установка пролетных строений кранами

- •5.3. Продольная надвижка пролетных строений

- •5.4. Поперечная передвижка пролетных строений

- •5.5. Установка пролетных строений с помощью плавучих средств

- •5.6. Опускание пролетных строений на опорные части

- •5.7. Устройство мостового полотна

- •5.8. Окраска стальных конструкций мостов

- •Раздел III. Постройка железобетонных мостов, тоннелей и водопропускных труб Глава 6. Монтаж сборных железобетонных мостов

- •6.1. Приемка и перевозка железобетонных конструкций

- •6.2. Разгрузка и складирование блоков железобетонных конструкций

- •6.3. Установка балок железобетонных пролетных строений стреловыми кранами

- •6.4. Установка железобетонных пролетных строений консольными кранами

- •6.5. Монтаж сталежелезобетонных пролетных строений

- •Глава 7. Постройка железобетонных мостов малых пролетов

- •7.1. Общие положения

- •7.2. Технология сооружения сборных железобетонных мостов с опорами на сваях

- •7.3. Постройка сборных железобетонных мостов со стоечными опорами

- •7.4. Отсыпка и укрепление конусов насыпей у малых и средних мостов

- •7.5. Особенности постройки малых мостов на вторых путях

- •Глава 8. Сооружение водопропускных труб

- •8.1. Строительство сборных бетонных и железобетонных водопропускных труб

- •8.2. Строительство металлических гофрированных труб

- •8.3. Сооружение водопропускных труб в особых условиях

- •Глава 9. Основные положения технологии и организации работ по сооружению тоннелей

- •9.1. Способы сооружения тоннелей

- •1, 2, 4, 5, 7 – Последовательность разработки породы; III, VI, VIII – очередность устройства обделки

- •1, 3, 5, 6, 8, 9 – Последовательность разработки породы тоннельной выработки; II, IV, VII, X – последовательность устройства обделки

- •9.2. Организация строительства тоннелей

- •9.3. Проходка тоннельной выработки

- •9.4. Проходка штолен и других рабочих выработок

- •9.5. Определение усилий в элементах временной крепи

- •9.6. Основные положения технологии сооружения тоннелей

- •9.7. Проходка тоннелей щитовым способом

- •9.8. Открытые способы сооружения тоннелей

- •9.9. Специальные способы сооружения тоннелей

- •Раздел IV. Организация и планирование работ по строительству мостов и труб Глава 10. Проектирование организации строительства искусственных сооружений

- •10.1. Основные положения по организации строительства искусственных сооружений

- •10.2. Проектирование строительства мостов

- •10.3. Проект организации работ соединения (части)

- •10.4. Проект производства работ

- •10.5. Технико-экономическое сравнение вариантов производства работ

- •10.6. Инженерная подготовка строительного производства

- •10.7. Проектирование производственной базы строительства мостов

- •10.8. Особенности организации работ по строительству малых искусственных сооружений

- •Выбор очерёдности строительства объектов при поточной организации работ

- •10.9. Охрана окружающей природной среды в строительстве

- •10.10. Комплексная система управления качеством строительно-монтажных работ. Приемка в эксплуатацию мостовых сооружений

- •Глава 11. Основы планирования строительства искусственных сооружений

- •11.1. Общие положения

- •11.2. Поточный метод строительства

- •11.3. Проектирование строительного потока

- •11.4. Сетевое планирование и управление

- •11.5. Оптимизация сетевых графиков

- •11.6. Применение методов линейного программирования при планировании строительства мостов и труб

- •11.7. Организация оперативно-диспетчерского управления строительством

- •Список литературы

- •Глава 5. Установка стальных пролетных строений на опоры 135

- •Раздел IV. Организация и планирование работ по строительству мостов и труб 333

- •Глава 10. Проектирование организации строительства искусственных сооружений 333

- •Глава 11. Основы планирования строительства искусственных сооружений 392

9.2. Организация строительства тоннелей

Работы по сооружению тоннеля организуют с максимальным использованием индустриальных методов строительства, на основе широкого применения сборных конструкций, эффективных материалов и высокопроизводительных машин.

Проходка тоннеля организуется по утвержденному проекту производства работ и ведется специализированными строительными организациями по строительству тоннелей и метрополитенов.

Процесс строительства тоннеля включает следующие этапы:

предварительный – изыскание, проектирование, трассировка тоннеля на местности;

подготовительный – разворот строительной площадки, сооружение подходов;

основной – выполнение работ по сооружению тоннеля;

завершающий – отделочные работы, монтажные, путевые работы, оформление документации, сдача сооружения в эксплуатацию.

К основным работам относятся: рыхление и разборка породы; транспорт породы; устройство временной крепи и постоянной тоннельной обделки. Для создания нормальных условий выполнения основных работ необходимо обеспечить водоотлив, вентиляцию тоннельной выработки и освещение.

Проектирование трассы тоннеля входит в комплекс работ по изысканию железной дороги и является наиболее сложной задачей этого комплекса. Геодезические работы, обеспечивающие строительство тоннеля, включают:

определение направления и длины оси подземного сооружения;

построение оси тоннеля в подземной выработке;

построение продольного профиля и поперечных сечений выработки.

Первая работа заключается в трассировании линии тоннеля. Трассирование может быть выполнено геометрическим или аналитическим способом. Геометрическое трассирование состоит в закреплении проекций точек оси тоннеля на поверхности и последующая передача направления оси в подземную выработку. Этот способ применим при благоприятном рельефе местности и прямолинейной оси тоннеля.

Если припортальные участки тоннеля расположены на кривых, то передачу оси тоннеля в подземную выработку целесообразно производить через визирные штольни – небольшого сечения выработки тоннеля, расположенные на продолжении прямолинейного участка тоннеля.

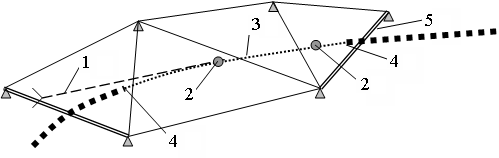

При аналитическом способе трассирования направление оси тоннеля определяют на крупномасштабном плане района строительства, на котором в системе координат нанесены пункты триангуляционной основы (рисунок 9.11).

По плану определяют координаты проекций характерных точек оси тоннеля и определяют длину тоннеля и углы поворота. Аналитический способ является более точным, чем геометрический, но требует проведения трудоемких работ по прокладке триангуляционной сети.

1 – визирная штольня; 2 – ствол шахты; 3 – трасса тоннеля; 4 – портал; 5 – базис

Рисунок 9.11 - Схема тоннельной триангуляции

При несложном рельефе местности возможно сочетание аналитического и геометрического способов. В этом случае на поверхности закрепляются проекции точек трассы, которые позволяют вести наблюдение за осадками поверхности земли во время ведения подземных работ и облегчают передачу в подземную выработку направление оси тоннеля.

На поверхности создается плановая и высотная геодезическая основы. Плановой основой служит тоннельная триангуляционная сеть, опирающаяся на пункты государственной триангуляции не ниже третьего класса. Тоннельная триангуляционная основа позволяет правильно ориентировать подземную выработку, а высотная основа создается для обеспечения подземного нивелирования по ходу тоннельной выработки.

Одной из важнейших задач геодезическо-маркшейдерской службы является определение направления подземного сооружения, т.е. ориентирование подземной выработки.

Ориентирование подземной выработки состоит в передаче в нее дирекционного угла проекции оси выработки и координат опорных точек.

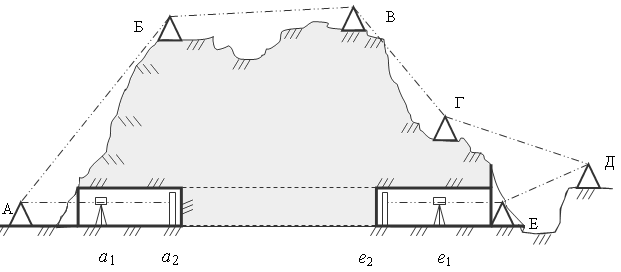

Простейший способ ориентирования заключается в провешивании проекции оси тоннеля на поверхности и последующей передачи направления оси в подземную выработку (рисунок 9.12).

Рисунок 9.12 – Схема передачи оси тоннеля в подземную выработку

Этот способ применим при постройке коротких тоннелей с прямолинейной осью. Геодезической основой служат закрепленные на поверхности точки А – Е. Построение точек трассы тоннеля а1, а2, е1, е2 производится при помощи теодолита, установленного в припортальных точках А и Е провешиванием осевого створа.

Если открытие фронтов работ происходит не только через порталы, но и через стволы шахт, то ориентирование выработок, забои которых расположены у стволов, производится способом створа двух отвесов, проектирующих на подземный горизонт две точки наземной полигонометрии, определяющих направление линии. Чтобы погасить колебания отвесов, вызванные движением воздуха в шахте, их погружают в сосуд с вязкой жидкостью, например, машинным маслом. Этот способ, как и первый, не обладает высокой точностью. Применим при удалении забоя не более чем 50 м (рисунок 9.13).

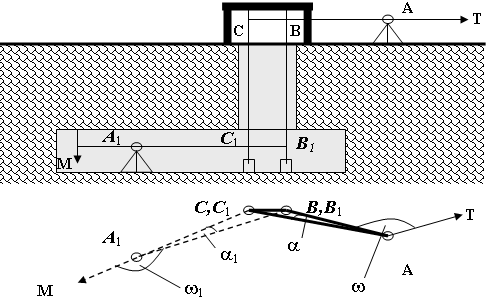

Основным способом передачи направления в подземную выработку через ствол шахты является способ соединительных треугольников.

Задача заключается в определении координат подземной точки А1 и дирекционного угла 1. Для этого измеряют на поверхности углы и , а также стороны треугольника АВ, АС и ВС. Используя эти данные, находят углы В и С.

В горизонте подземной выработки измеряют углы 1 и 1 и стороны А1В1 и А1С1 (В1С1 = ВС), а затем вычисляют углы В1 и С1.

Если удовлетворено условие:

А1+В1+С1=1800, то треугольники решены правильно. Допускается невязка 1…3, которая увязывается в тупом угле треугольника.

Рисунок 9.13 - Ориентирование способом соединительных треугольников

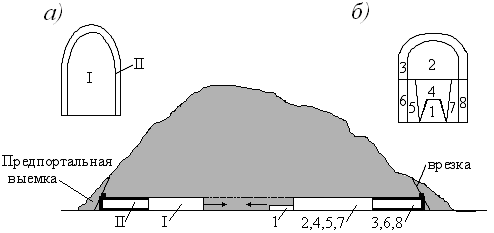

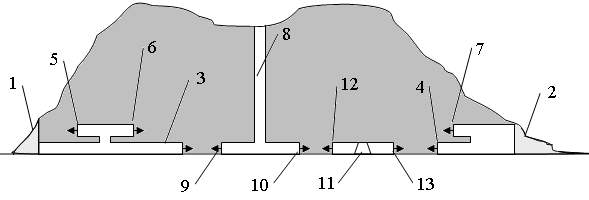

Сооружение тоннеля состоит из двух основных операций: проходки выработки, т.е. удаление породы из пространства, предназначенного для размещения тоннеля, и возведения тоннельной конструкции - обделки. В зависимости от свойств горных пород и размеров сечения выработки ее раскрывают за один прием или по частям (рисунок 9.14).

В первом случае (а) площадь забоя равна площади всего сечения I выработки, в которой возводят тоннельную обделку II. Во втором случае (б) в первую очередь проходят опережающую выработку 1 меньшего сечения, используя которую для развертывания проходческих работ, расширяют сечение до проектных размеров последовательно 2, 4, 5, 7. Тоннельную обделку сооружают по частям в последовательности 3, 6, 8.

а - Проходка выработки за один прием; б – проходка выработки по частям

Рисунок 9.14 – Схемы проходки выработки

В связи со значительной трудоемкостью работ и узостью их фронта сооружение тоннеля, как правило, лимитирует время окончания строительства всего участка дороги. Поэтому для сокращения срока сооружения тоннеля необходимо всемерное расширение фронта подземных работ путем открытия дополнительных забоев.

Обычно строительство тоннеля (рисунок 9.15) начинают с обоих порталов 1 и 2, проходкой направляющих нижних штолен 3, 4. На базе направляющих штолен со стороны портала 1 открыты два дополнительных фронта 5, 6, а со стороны портала 2 проходкой верхней штольни открыт фронт работ 7 по проходке калотты. В пониженной части массива проходят вспомогательную вертикальную шахту 8, из которой также открывают два забоя 9 и 10. Эта шахта при эксплуатации тоннеля может быть использована как вентиляционная. Если трасса тоннеля проходит вблизи косогора дополнительные забои 12, 13 могут быть открыты через штольню‑«окно» 11.

Рисунок 9.15 – Возможные места забоев при проходке тоннеля

Проектирование строительства тоннелей всех видов выполняют обычно в две стадии. На основании обследования района строительства и технико-экономического обоснования решений (ТЭО) разрабатывают проект с выбором плана, продольного профиля и поперечных сечений тоннеля, материалов и конструкций обделок, мест расположения порталов и строительных площадок, способов производства работ и сроков их выполнения; решают вопросы транспортных связей строительства, размещения отвалов, снабжения водой, энергией и т. п.

В состав проекта входят также сводная смета по строительству в целом и сметы на отдельные объекты и виды работ, входящие в строительный комплекс.

Постройка тоннелей представляет большие трудности, чем постройка наземных сооружений. Для возведения тоннельной конструкции необходимо удаление огромного объема пород в условиях горного давления и притока подземных вод. При этом основные работы должны быть выполнены в тесной выработке, иногда загроможденной элементами временной крепи. Возможности расширения фронта подземных работ чрезвычайно ограничены, и проходку тоннелей горным способом чаще всего ведут лишь двумя забоями.

Тоннельное строительство ведут в соответствии с утвержденными проектами организации строительства и производства работ, действующими техническими условиями и требованиями безопасности, как правило, поточным методом, обеспечивающим последовательное сооружение отдельных частей тоннеля и непрерывное выполнение работ.

Для особо сложных объектов, к которым относятся тоннели, проект производства работ составляется также проектной организацией на основе решений, принятых в проекте организации строительства. Проект производства работ содержит технологические схемы производства тоннельных работ, календарный план их выполнения, графики обеспечения строительства материалами, конструкциями, оборудованием, рабочей силой, энергией и транспортными средствами, график работы основных строительных машин и механизмов и пояснительную записку.

Главная задача, решаемая при организации работ, — всемерное ускорение проходки тоннеля с обеспечением высокого качества и безопасности работ. Для этой цели необходимо ускорение проходки в каждом из забоев, а также увеличение их числа путем открытия промежуточных забоев из шахт и боковых штолен-«окон», если это целесообразно в технико-экономическом отношении.

Работы по сооружению тоннеля следует вести в течение всего года независимо от климатических условий, для чего в проекте разрабатывают специальные мероприятия. Исключением являются высокогорные перевальные тоннели, при сооружении которых в зимнее время могут возникнуть непреодолимые трудности.

Началу основных работ по сооружению тоннеля должны предшествовать: устройство подъездных дорог и подача электроэнергии к месту строительства, создание баз, обеспечивающих строительство материалами (карьеры, лесозаготовки и пр.), оборудование строительных площадок с местами отвалов породы и постройка жилых поселков для строителей.

К началу основных работ должна быть закончена предпортальная выемка на всем протяжении, которая необходима для бесперебойного транспорта разрабатываемой породы в отвал и стока воды из тоннельной выработки (предпортальную выемку, как правило, делает тоннельная организация, в отдельных случаях — механизированная колонна). Иногда возможно совмещение отделочных работ в выемке с работами по проходке штольни или опережающей калотты.

Основой правильной организации работ является цикличность выполнения строительных процессов, их комплексная механизация, а также индустриализация строительства, при которой значительная часть применяемых конструкций (крепи, элементы обделки) изготавливается на поверхности и лишь монтируется под землей.

Цикличность представляет собой работу по строгому графику, когда каждый рабочий отчетливо знает последовательность процессов, выполняемых бригадой, время, отведенное для каждого из них, а также имеет навыки, необходимые для выполнения отдельных операций в установленные сроки.

Применительно к проходке подземной выработки циклом называют ряд периодически повторяющихся рабочих процессов, выполнение которых обеспечивает продвижение забоя выработки на глубину заходки. Время, нужное для этого, носит название времени цикла.

Организацию работ проектируют исходя из выполнения целого числа циклов в сутки. При буровзрывных работах, осуществляемых с применением тяжелого оборудования (буровые рамы, бурильные и погрузочные машины), рекомендуется увеличение глубины заходки для сокращения непроизводительных затрат времени на перемещение, оборудования и проветривание выработки после взрывания.

Наиболее целесообразна организация работ, при которой в каждую смену занято одинаковое количество рабочих, что обеспечивает возможность уменьшения времени цикла при перевыполнении норм бригадами. Однако в крепких скальных породах, трудоемкость бурения которых весьма значительна, возможна организация работ, при которой целая смена уделяется бурению и заряжанию глубоких шпуров и проветриванию после взрывания, а следующая смена — уборке большого объема породы и установке временной крепи. В этом случае состав бригад в сменах может быть различен, так как для бурения необходимо большее число рабочих, а погрузка осуществляется высокопроизводительными погрузочными машинами, снижающими трудоемкость работ и потребность в рабочей силе (продолжительность погрузки определяется машинным временем, а занятость рабочих — необходимостью обслуживания машин).

Целесообразно, чтобы время цикла равнялось продолжительности целого числа смен, а каждая смена завершалась выполнением соответствующей части цикла. Но в этом случае возникает необходимость уточнять сменные проходческие задания в соответствии с геологическими условиями и квалификацией бригад.

Цикличная работа на каждом рабочем месте - основное условие, необходимое для осуществления скоростной проходки тоннеля. Отставание с выполнением цикла работ на одном из рабочих мест тормозит работу на последующих рабочих местах, и, наоборот, ускорение работы на одном из звеньев процесса способствует общему ускорению проходки.

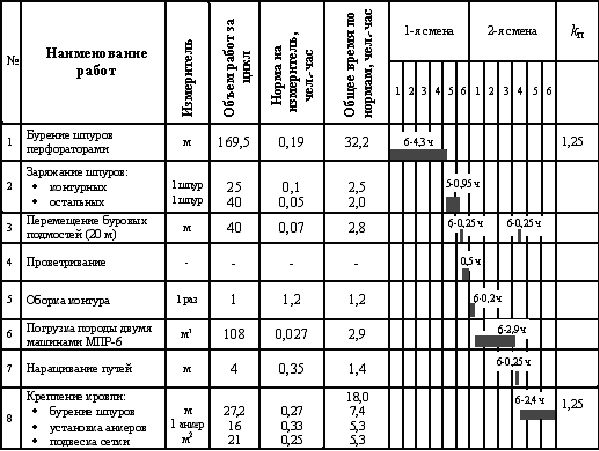

План выполнения производственных процессов за время цикла оформляют в виде циклограммы (рисунок 9.16), которая содержит последовательность и объемы работ цикла, нормативное время, требуемое для их выполнения, и графическое изображение распределения членов бригады по рабочим местам с указанием принятого времени выполнения отдельных операций.

Циклограммы составляют для каждого участка тоннеля, на протяжении которого имеются сравнительно постоянные геологические и гидрогеологические условия, и обязательно корректируют в ходе пробной проходки с хронометражными наблюдениями.

Организацию работ в тоннеле строят по единому плану, рассчитанному на сооружение в сутки участка тоннеля, длина которого равна суточному продвижению забоя выработки. При отставании других работ от темпов, развиваемых в этом забое, увеличивается срок сооружения тоннеля; при скорости их выполнения большей, чем скорость продвижения забоя выработки, сокращается участок развертывания работ по длине тоннеля и возникают взаимные помехи при выполнении отдельных производственных процессов. Поэтому целесообразно производить построение циклограмм для различных рабочих мест в тоннеле (проходка штолен, раскрытие калотт и штросс, возведение обделки), исходя из общей для участка скорости сооружения тоннеля.

Рисунок 9.16 - Циклограмма на проходку железнодорожного однопутного тоннеля

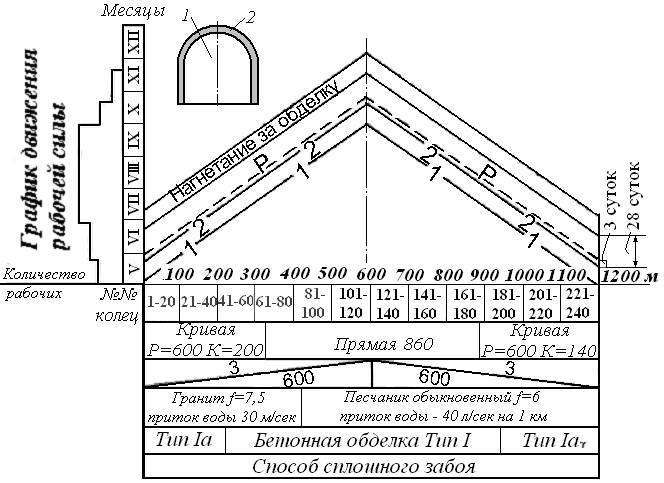

График производства работ устанавливает их порядок, обеспечивающий сооружение тоннеля в заданные сроки, и дает представление о последовательности и связи отдельных рабочих процессов в тоннеле, организованных в соответствии с циклограммами.

Наиболее нагляден график в наклонных линиях, в которых по оси абсцисс откладывают длину тоннеля, а по оси ординат — время (рисунок 9.17). Ход выполнения поступательного рабочего процесса изображают наклонной линией, составляющей с осью абсцисс угол, котангенс которого пропорционален скорости производства работ.

Под графиком помещают основные данные о тоннеле, имеющие значение для разработки проекта производства работ. Обозначения на графике соответствуют процессам работ.

Проведя прямую, параллельную оси абсцисс, секущую график, можно установить распределение отдельных работ по длине тоннеля в соответствующий момент времени и определить количество рабочих, занятых их выполнением. Откладывая полученные величины влево от оси ординат, строят график потребности в рабочей силе для основных работ в различные периоды строительства. Правильному планированию соответствуют нарастание потребности в рабочей силе по мере развертывания работ, стабильность состава рабочей силы во время одновременного ведения всех основных работ и затем убывание в период завершения строительства (без промежуточных колебаний).

Рисунок 9.17 - График производства работ по строительству тоннеля

Кроме графиков производства работ и движения рабочей силы, строят графики потребности в энергии и основных материалах, получаемые из сопоставления графика производства работ и потребности в этих ресурсах для каждого из производственных процессов.

Графики производства работ обычно дополняют таблицами объемов работ, принятых скоростей выполнения отдельных процессов и их условными обозначениями.

Крупным шагом вперед является переход к сетевым графикам и базирующемуся на них сетевому планированию и управлению (СПУ). Сетевой график наглядно отображает последовательность и продолжительность выполнения процессов, а также связь между ними. Это как бы математическая модель реализации проекта, на которой можно экспериментировать.

Анализируя сетевой график, можно выявить работы, выполнение которых соответствует минимальной продолжительности строительства и является решающим для его выполнения в срок, т.е. работы, лежащие на «критическом пути».

Система СПУ позволяет руководить строительством, концентрируя внимание на этих, наиболее важных работах. Ее применение дает возможность добиться сокращения сроков строительства и экономии материальных средств.