- •Введение

- •Раздел I. Сооружение опор мостов Глава 1. Сооружение фундаментов мелкого заложения

- •1.1. Геодезические разбивочные работы

- •1.2. Крепление стен котлованов

- •1.3. Ограждение котлованов на местности, покрытой водой

- •1.4. Сооружение фундаментов в открытых котлованах

- •Глава 2. Сооружение фундаментов глубокого заложения

- •2.1. Сооружение свайных фундаментов

- •2.2. Устройство фундаментов на железобетонных оболочках

- •2.3. Сооружение фундаментов на буровых сваях

- •2.4. Устройство плиты свайных фундаментов

- •2.5. Сооружение фундаментов на опускных колодцах

- •2.6. Особенности сооружения фундаментов в вечномерзлых грунтах

- •Глава 3. Сооружение опор выше обреза фундамента

- •3.1. Общие положения

- •3.2. Сооружение монолитных опор

- •3.3. Сооружение сборно-монолитных опор

- •3.4. Особенности сооружения опор в зимних условиях

- •Раздел II. Монтаж стальных пролетных строений глава 4. Сборка стальных пролетных строений

- •4.1. Основные способы сборки стальных пролетных строений

- •4.2. Оборудование и инструмент для сборки стальных пролетных строений

- •4.3. Устройство монтажных соединений элементов стальных пролетных строений

- •4.4. Подготовка элементов стальных пролетных строений к сборке

- •4.5. Сборочные подмости

- •4.6. Технология сборки стальных пролетных строений на подмостях

- •4.7. Навесные способы сборки стальных пролетных строений

- •Глава 5. Установка стальных пролетных строений на опоры

- •5.1. Способы установки пролетных строений на опоры

- •5.2. Установка пролетных строений кранами

- •5.3. Продольная надвижка пролетных строений

- •5.4. Поперечная передвижка пролетных строений

- •5.5. Установка пролетных строений с помощью плавучих средств

- •5.6. Опускание пролетных строений на опорные части

- •5.7. Устройство мостового полотна

- •5.8. Окраска стальных конструкций мостов

- •Раздел III. Постройка железобетонных мостов, тоннелей и водопропускных труб Глава 6. Монтаж сборных железобетонных мостов

- •6.1. Приемка и перевозка железобетонных конструкций

- •6.2. Разгрузка и складирование блоков железобетонных конструкций

- •6.3. Установка балок железобетонных пролетных строений стреловыми кранами

- •6.4. Установка железобетонных пролетных строений консольными кранами

- •6.5. Монтаж сталежелезобетонных пролетных строений

- •Глава 7. Постройка железобетонных мостов малых пролетов

- •7.1. Общие положения

- •7.2. Технология сооружения сборных железобетонных мостов с опорами на сваях

- •7.3. Постройка сборных железобетонных мостов со стоечными опорами

- •7.4. Отсыпка и укрепление конусов насыпей у малых и средних мостов

- •7.5. Особенности постройки малых мостов на вторых путях

- •Глава 8. Сооружение водопропускных труб

- •8.1. Строительство сборных бетонных и железобетонных водопропускных труб

- •8.2. Строительство металлических гофрированных труб

- •8.3. Сооружение водопропускных труб в особых условиях

- •Глава 9. Основные положения технологии и организации работ по сооружению тоннелей

- •9.1. Способы сооружения тоннелей

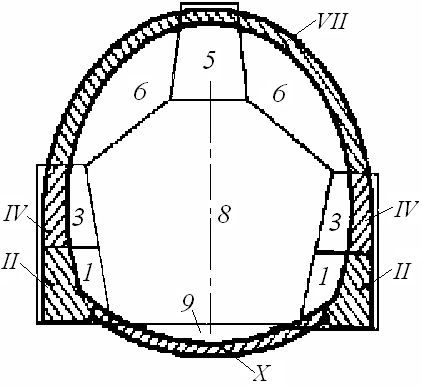

- •1, 2, 4, 5, 7 – Последовательность разработки породы; III, VI, VIII – очередность устройства обделки

- •1, 3, 5, 6, 8, 9 – Последовательность разработки породы тоннельной выработки; II, IV, VII, X – последовательность устройства обделки

- •9.2. Организация строительства тоннелей

- •9.3. Проходка тоннельной выработки

- •9.4. Проходка штолен и других рабочих выработок

- •9.5. Определение усилий в элементах временной крепи

- •9.6. Основные положения технологии сооружения тоннелей

- •9.7. Проходка тоннелей щитовым способом

- •9.8. Открытые способы сооружения тоннелей

- •9.9. Специальные способы сооружения тоннелей

- •Раздел IV. Организация и планирование работ по строительству мостов и труб Глава 10. Проектирование организации строительства искусственных сооружений

- •10.1. Основные положения по организации строительства искусственных сооружений

- •10.2. Проектирование строительства мостов

- •10.3. Проект организации работ соединения (части)

- •10.4. Проект производства работ

- •10.5. Технико-экономическое сравнение вариантов производства работ

- •10.6. Инженерная подготовка строительного производства

- •10.7. Проектирование производственной базы строительства мостов

- •10.8. Особенности организации работ по строительству малых искусственных сооружений

- •Выбор очерёдности строительства объектов при поточной организации работ

- •10.9. Охрана окружающей природной среды в строительстве

- •10.10. Комплексная система управления качеством строительно-монтажных работ. Приемка в эксплуатацию мостовых сооружений

- •Глава 11. Основы планирования строительства искусственных сооружений

- •11.1. Общие положения

- •11.2. Поточный метод строительства

- •11.3. Проектирование строительного потока

- •11.4. Сетевое планирование и управление

- •11.5. Оптимизация сетевых графиков

- •11.6. Применение методов линейного программирования при планировании строительства мостов и труб

- •11.7. Организация оперативно-диспетчерского управления строительством

- •Список литературы

- •Глава 5. Установка стальных пролетных строений на опоры 135

- •Раздел IV. Организация и планирование работ по строительству мостов и труб 333

- •Глава 10. Проектирование организации строительства искусственных сооружений 333

- •Глава 11. Основы планирования строительства искусственных сооружений 392

1, 2, 4, 5, 7 – Последовательность разработки породы; III, VI, VIII – очередность устройства обделки

Рисунок 9.6 – Очередность работ по устройству тоннеля способом опертого свода

Способы опорного ядра (рисунок 9.7) применяют в мягких породах, плывунах и при большом сечении тоннельной выработки. Проходку тоннельной выработки начинают с разборки породы по периметру профиля тоннельной выработки, параллельно или вслед за разборкой всего контура сооружают обделку и лишь, затем удаляют породу в центре выработки.

1, 3, 5, 6, 8, 9 – Последовательность разработки породы тоннельной выработки; II, IV, VII, X – последовательность устройства обделки

Рисунок 9.7 – Очередность работ по сооружению тоннеля способом опорного ядра

Перечисленные способы строительства тоннелей (за исключением щитовых) можно считать классическими. Они сформировались еще в девятнадцатом столетии, отличаются характерными для них особенностями и параметрами. Формирование теории и практики их строительства проходило в странах Западной Европы: Германии, Австрии, Бельгии и др., поэтому в отечественной горнотехнической литературе наряду с русскими названиями широко применялись иностранные термины.

Классические способы сооружения тоннелей в мягких породах (раскрытие на полное сечение по частям, опертого свода, опорного ядра) характеризуются большой трудоемкостью, поскольку разработку грунта и устройство обделки ведут отдельными частями на узком фронте работ при загромождении сечения выработки временным креплением. В таких условиях ведения горных работ исключается возможность применения высокопроизводительной горнопроходческой техники и достижение высоких темпов проходки.

Интенсивное развитие тоннелестроения во второй половине XIX и в XX веке внесло существенное усовершенствование в классические способы тоннелестроения, которое позволило разработать новые методы горнопроходческих работ, отвечающие современному уровню развития горной техники и технологии. К таким методам относятся:

Метод проходки с устройством податливого свода (новоавстрийский метод);

Метод проходки с устройством арочно-бетонной крепи (предложен советскими специалистами);

Новый вариант метода опорного ядра.

Специальные способы применяют в сложных гидрогеологических условиях. При наличии плывунных или сильно обводненных грунтов, поверхностной воды и др. В этих случаях могут применить опускание заранее заготовленных конструкций тоннеля кессонным способом или опускание их под воду. При глубоком заложении тоннелей слабые плывунные грунты могут быть обработаны специальными химическими составами или заморожены.

При сооружении тоннелей под существующими дорогами, а также в городских условиях. Когда недопустимы сдвижки породного массива, применяют способ продавливания отдельных готовых элементов тоннеля. Этим способом обычно сооружают тоннели небольшой длины – до 100…150 м. За счет высокой степени индустриализации при использовании готовых элементов тоннеля достигается сокращение сроков строительства в два - три раза, трудоемкости и стоимости на 15…20 %.

Искусственно созданная полость в толще пород называется выработкой. Тоннельные выработки могут быть полными, соответствующими полному сечению тоннеля и временными. Временные выработки предназначены для последовательного раскрытия тоннельного сечения или сооружаются для специальных целей в качестве разведочных, вспомогательных, транспортных и т.д. Временные выработки еще называются рабочими. Все горные выработки, кроме расположенных в крепких нетрещиноватых породах, закрепляются несущей конструкцией – постоянной обделкой или временной крепью.

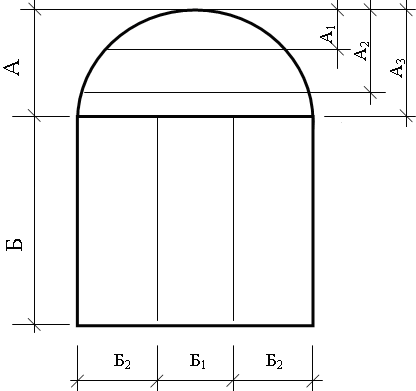

Тоннельная выработка делится на две части (рисунок 9.8):

А – верх или калотта и Б – низ или штросса и ограничивается сверху кровлей, снизу – подошвой и с боков - стенами. Торец выработки, в котором разрабатывают породу, носит название забоя.

В свою очередь верх разделяется на:

малый – А1 (малая калотта);

средний – А2 (средняя калотта);

большой – А3 (большая калотта).

Низ разделяют на: - центр - Б1 (штроцетта);

- бока – Б2.

Рисунок 9.8 – Элементы тоннельной выработки

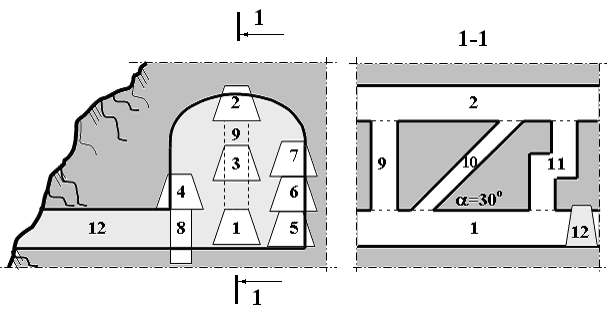

Рабочие выработки тоннеля. Штольня – горизонтальная выработка небольшого сечения с временной крепью. Штольни предназначены для развертывания фронта работ. Кроме того, в штольнях прокладываются подземные ходы геодезической основы, вентиляционные трубы, водоотвод и другие коммуникации. Название и предназначение штольни определяется ее местом положения в тоннельной выработке (рисунок 9.9)

1 – нижняя штольня; 2 – верхняя штольня; 3 – центральная штольня; 4 – боковая штольня; 5 – боковая штольня 1-го яруса; 6 – боковая штольня 2‑го яруса; 7 – боковая штольня 3-го яруса; 8 – котлован; 9 – вертикальный ходок, воронка или фурнель, сечением 0,4×0,85 м; 10 – уклон (бремсберг); 11 – воронка ступенчатого профиля; 12 – боковая откаточная штольня, пройденная под углом к оси тоннеля

Рисунок 9.9 – Рабочие выработки тоннеля

Нижняя штольня может быть разведочной, транспортной или дренажной, она же обеспечивает основной выход из тоннеля.

Верхняя штольня предназначена для открытия фронта работ на верхнем горизонте.

Центральная и боковые штольни предназначены для последующего развертывания фронта работ.

Фурнель, уклон и воронка ломаного профиля служат для связи верхней и нижней штолен, для подачи материалов и транспортирования разработанной в верхнем горизонте породы.

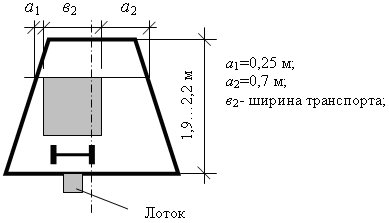

Размер штолен (рисунок 9.10) определяется габаритом применяемого транспорта. Обычно высота составляет 1,9…2,2 м, ширина штольни принимается равной ширине транспортного средства, прохода для рабочих 0,7 м с одной стороны и зазора между крепью и транспортом 0,25 м с другой стороны.

Рисунок 9.10 – Размеры штольни