- •Тема 7.4. Геохимия биокосных систем породного уровня

- •7.4.1. Геохимия почв Содержание работы с преподавателем. Теоретический блок

- •Ряды почв по а.И. Перельману

- •Вопросы для самопроверки

- •Геохимия кор выветривания Содержание работы с преподавателем. Теоретический блок

- •Стадии развития коры выветривания изверженных пород

- •Вопросы для самопроверки

- •Геохимия осадков Содержание работы с преподавателем. Теоретический блок

- •2. Горячие и умеренно перегретые - 40-2000 с.

- •3. Сильноперегретые - 200-3750 с.

- •4. Флюидные – выше 3750 с.

- •Вопросы для самопроверки

2. Горячие и умеренно перегретые - 40-2000 с.

3. Сильноперегретые - 200-3750 с.

4. Флюидные – выше 3750 с.

Семейство вод (по минерализации г/л):

1. Ультрапресные воды М < 0,1 г/л практически не насыщены минеральными соединениями, поэтому из них не осаждаются соли. Обладают высокой растворяющей способностью.

2. Пресные воды 0,1< М < 1 г/л многие грунтовые, пластовые и трещинные воды, также обладающие повышенной растворяющей способностью.

3. Солоноватые воды 1< М < 3 г/л насыщены CaCO3, MgCO3, частично CaSO4. Растворяющая способность вод ослаблена, при небольшом повышении концентрации осаждаются труднорастворимые соли, приводящие к карбонатизации и огипсованию почв, пород.

4. Солёные воды 3< М < 36 г/л. К ним относятся океанические, многие поверхностные и подземные воды материков.

5. Рассолы М > 36 г/л. Они характерны для солёных озёр, глубоких горизонтов пластовых, трещинных вод. Растворяющая способность солёных вод и рассолов ограничена.

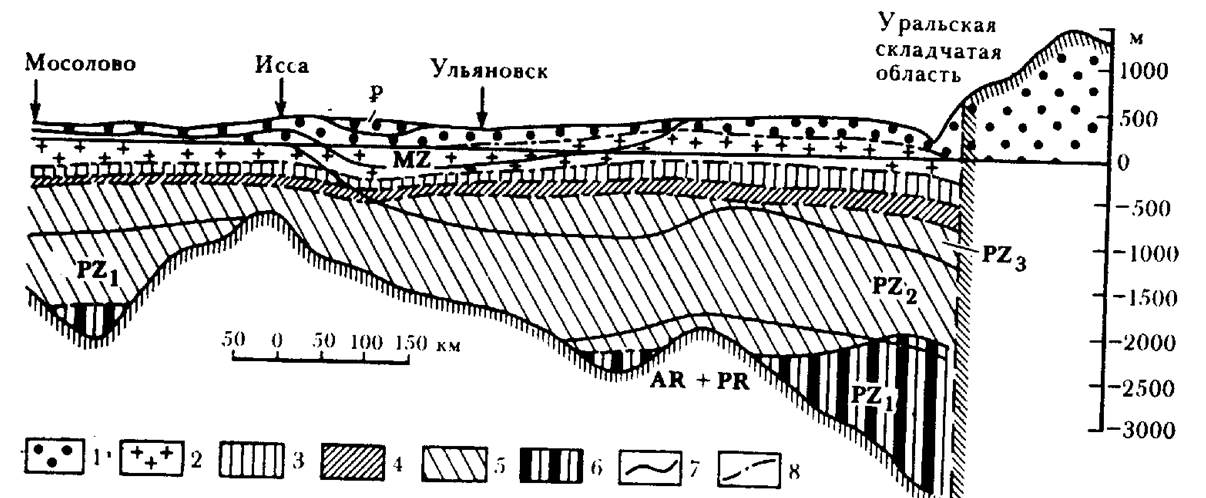

Геохимия подземных вод – гидрогеохимия свидетельствует, что с глубиной по мере ослабления интенсивности водообмена закономерно меняется состав подземных вод, формируется вертикальная гидрогеохимическая зональность (рис.6).

Рис. 6. Схематический разрез через Волго-Камский артезианский бассейн (по В.Н. Архангельскому): 1 – зона с минерализацией воды до 1 мг/л (интенсивного водообмена – А), 2 – зона с минерализацией воды до 10 мг/л (замедленного водообмена – Б?), 3 - зона с минерализацией воды до 50 мг/л (замедленного водообмена – В?), 4-6 – зона весьма замедленного водообмена ( 4 - с минерализацией воды до 100 мг/л, 5 - с минерализацией воды до 270 мг/л, 6 - с минерализацией воды более 270 мг/л), 7 – стратиграфические границы, 8 – граница гидрохимических зон

Зона интенсивного водообмена, где подземный сток тесно связан с поверхностным. Водообмен осуществляется в среднем за 330 лет. Мощность зоны до 500 м, в горных районах более 1000 м. В районах влажного климата воды пресные, в аридных солоноватые и солёные. Воды содержат растворённый кислород, что определяет окислительную обстановку.

Зона замедленного водообмена, осуществляемого за десятки и сотни тысяч лет. Воды более минерализованные и нагретые, выщелачивают растворимые компоненты из горных пород. Воды не содержат кислород, обогащены CH4, CO2, H2S, характеризуются восстановительными условиями.

Зона весьма замедленного водообмена, осуществляемого за миллионы лет. Горячие, сильноминерализованные (до рассолов) воды с восстановительной средой.

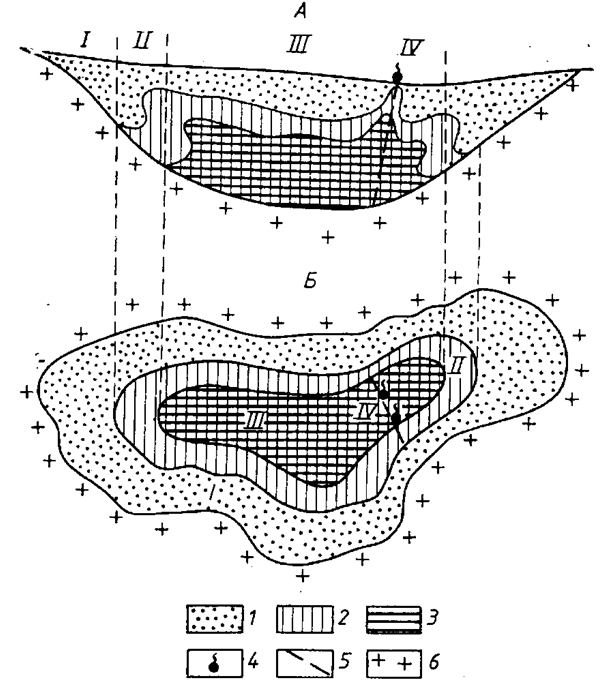

Горизонтальная гидрогеохимическая зональность определяется изменением химического состава вод по латерали, который зависит от климатических условий и глубины залегания водоносного горизонта (рис. 7).

Водоносные горизонты окислительного ряда. Высокое содержание кислорода определяет возможность существования аэробных бактерий, энергично окисляющих органические вещества, жёлтый или рыжий цвет пород, обусловленный плёнками гидроксидов железа на частицах пород.

В.Г. сильнокислого класса. Образующаяся при окислении FeS2 серная кислота нейтрализуется за счёт катионного обмена с вмещающими породами (H+-Ca2+) с образованием каолинита, алунита (Al), сульфатов Fe (ярозит), Pb (англезит),Cu (халькантит). Бактерии в 100 раз увеличивают скорость окисления сульфидов.

В.Г. кислого класса могут формироваться до глубин 100 м и более. Вынос катионов, гидратация, образование г/о Fe.

В.Г. нейтрального и щелочного класса включают:

1. Кальциевый подкласс связан с миграцией HCO3- - Ca2+ вод невысокой минерализации. Легко мигрируют Sr, U, Mg, Na, S, Al, Fe. Растворение карбонатов приводит к развитию карста.

Рис. 7. Гидрогеохимическая зональность и поясность артезианских бассейнов (по Е.В. Пиннекеру), А – разрез, Б – план: гидрогеохимические пояса: I – однозональный (пресных вод), II – двухзональный (пресных и соленых вод), III – трехзональный (пресных, соленых и рассольных вод), IV – гидрогеохимическая аномалия; гидрогеохимические зоны: 1 – пресных вод, 2 – соленых вод, 3 – рассолов, 4 – очаг разгрузки соленых вод и рассолов, 5 – рассоловыводящий разлом, 6 – кристаллический фундамент

2. Хлоридно-сульфатный подкласс связан с миграцией Cl, S в форме SO42-, Na, B, Sr, местами U,I. Низкая миграция Fe, Al, Cu, Ti. В результате выноса солей формируется соляной карст.

В.Г. содового класса содержат щелочные HCO3- - Na+ воды с М=0,5-5 г/л, pH=8,5-11. Легко растворяются и мигрируют SiO2, Mo, V, Se, U, Al в форме (AlO2-), Cr (CrO42-), гумус. При понижении pH Al и Cr осаждаются вместе с кремнезёмом.

Водоносные горизонты глеевого ряда. Глеевые воды могут быть пресными HCO3- - Ca2+ , хлоридными рассолами, содовыми и т.д. Оглеение в артезианских бассейнах часто обусловлено миграцией битумов, нефти, газа, соленых вод, обогащённых углеводородами. При оглеении часто выносится Fe2+ в форме Fe(HCO3)2 , а также V, Cr, Ni и др. элементы, которые впоследствии концентрировались на геохимических барьерах. В глеевом ряду устанавливаются те же классы водоносных горизонтов, что и в окислительном ряду.

Водоносные горизонты сероводородного ряда. H2S образуется в результате химических реакций, но в биосфере основное значение имеют микробиологические процессы восстановления сульфатов. На водонефтяном контакте сульфатредуци-рующие бактерии активно окисляют углеводороды, в воды поступает H2S и много СО2.

В результате совмещаются два барьера – восстановительный (осаждение U и Mo) и кислый (окремнение известняков). Сероводородные водоносные горизонты формируются также в подземных водах, где много сульфатов, есть органическое вещество и нет кислорода. В сероводородных водах практически неподвижны Cu, Zn, Pb и многие тяжёлые металлы.