- •Тема 7.4. Геохимия биокосных систем породного уровня

- •7.4.1. Геохимия почв Содержание работы с преподавателем. Теоретический блок

- •Ряды почв по а.И. Перельману

- •Вопросы для самопроверки

- •Геохимия кор выветривания Содержание работы с преподавателем. Теоретический блок

- •Стадии развития коры выветривания изверженных пород

- •Вопросы для самопроверки

- •Геохимия осадков Содержание работы с преподавателем. Теоретический блок

- •2. Горячие и умеренно перегретые - 40-2000 с.

- •3. Сильноперегретые - 200-3750 с.

- •4. Флюидные – выше 3750 с.

- •Вопросы для самопроверки

Геохимия осадков Содержание работы с преподавателем. Теоретический блок

Осадки – это неконсолидированные продукты седиментации, накапливающиеся на дне водоёмов или на суше.

По генезису выделяют: обломочные, биогенные и хемогенные осадки. Осадки разного генезиса отличаются составом основных компонентов, в частности, обломочные осадки содержат нерастворимые продукты выветривания, биогенные осадки органические остатки животных и растений, хемогенные осадки кристаллы минералов. В составе осадков разного генезиса в качестве компонентов присутствуют: живое вещество, продукты минерализации живого вещества и поровая вода.

Ил – это природное тело, аналогичное почве, где гидросфера занимает место атмосферы. Сущность илообразования заключается в разложении органических веществ, в окислительно-восстановительных реакциях. В отличие от почв осадки и илы растут снизу вверх и не имеют «материнской породы». Характерно их постоянное увлажнение. В образовании илов не принимают участие высшие растения.

1. Осадки, илы окислительного ряда образуются в океанах, морях, озерах и реках, где господствуют кислородные воды, создаются условия для перемешивания вод. В пределах горизонта интенсивно мигрируют в форме комплексных ионов U, V, Mo, Cr и др. На окислительном барьере концентрируются гидроксиды Fe, Mn, придающие осадкам жёлтую, бурую, красную, чёрную окраску.

2. Осадки, илы глеевого ряда характерны для озер районов влажного климата, в которых разлагается много органического вещества, сульфатов в водах мало, кислая среда. Fe3+, Mn4+ восстанавливаются и осадки приобретают сизую, зеленоватую, охристо-сизую окраску. При нехватке О2 замедляется разложение органических веществ образуется сапропель. На кислом барьере концентрируется Si в форме халцедона, опала.

3. Осадки, илы сероводородного ряда распространены в морях и океанах, озерах степей и пустынь, где преобладают суль-фатные воды, развивается десульфуризация под действием бактерий, продуцируется H2S. На сероводородном барьере в слабощелочной среде образуются сульфиды железа. На щелочном барьере образуются карбонаты Ca2+, Mg2+, Fe2+, в виде цемента или конкреций. Илы имеют серый, чёрный, синеватый цвет (рис. 4).

Биогенная миграция в осадках связана с деятельностью бактерий. Механическая миграция обусловлена гидродинамическими условиями над осадком и характерна для прибрежных песков, зоны волнений. Физико-химическая миграция обусловлена изменением параметров среды миграции Eh,pH.

Процесс превращения осадка, ила в осадочную породу называют диагенезом. Концентрация элементов в осадках, илах происходит из бассейна с последующим перераспределением в диагенезе.

Рис.4. Окислительно-восстановительная зональность илов. Разрезы через океан А и озеро Байкал Б (по Н.М. Страхову, упрощено): О – окислительная зона, В –восстановительная зона, 1 – слабо выраженная, 2 – сильно выраженная, 3 – окислы железа, окрашивающие окислительную зону в бурый цвет, 4 – участки, обогащённые железом и марганцем, 5 – железо-марганцевые конкреции, 6 – равномерно окрашенные слабожелезистые ржавые пятна, 7 – марганцевые (черные) пятна, 8 – вивианитовые пятна

Вопросы для самопроверки

Что общего в геохимии почв, осадков и кор выветривания, в чем отличия?

Охарактеризуйте геохимию одного из рядов осадков.

Геохимия водоносных горизонтов

Содержание работы с преподавателем. Теоретический блок

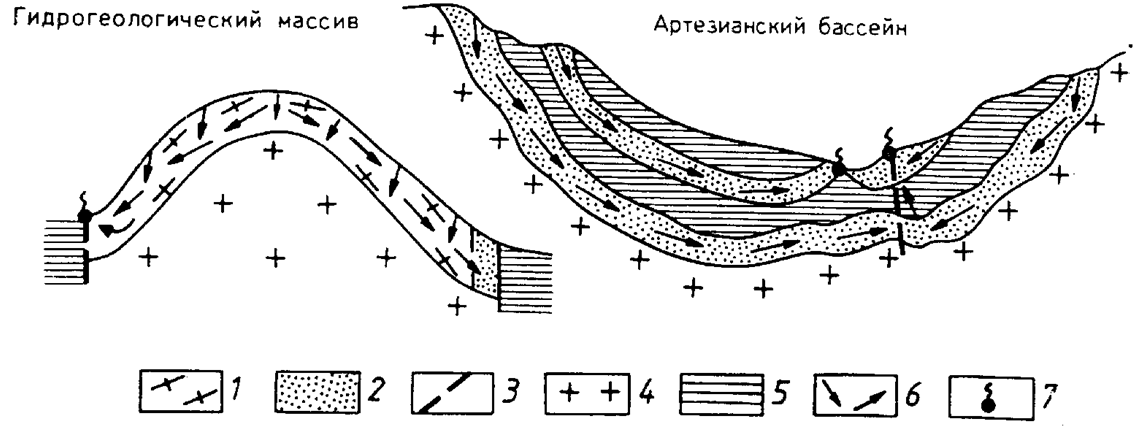

Водоносный горизонт – это сложная система породного уровня, компонентами которой являются коллектор со свободной гравитационной водой и прилегающие к коллектору водоупор (рис. 5).

Компоненты водных растворов водоносных горизонтов:

1. Растворообразующие элементы, образующие наиболее растворимые соединения, мигрируют в водных растворах в ионной форме. В зоне гипергенеза распространены шесть ионов: Ca2+, Na+, Mg2+, HCO3-, SO42-, Cl-. При повышении температуры ведущее значение приобретают другие ионы, например F-.

2. Растворённое органическое вещество (РОВ). Продукты микробиологического разложения растительных и животных организмов – гумусовое вещество. Различные углеводороды и их производные – РОВ нефтяного ряда.

3. Растворённые газы атмосферного (О2, N2), гипергенного (СО2, H2S, CН4), вулканогенного (СО2, H2S, CO) др. генезиса, определяющие гидрохимическую систему природных вод, с окислительной и восстановительной обстановками.

4. Коллоидные частицы Fe, Al, Mn, Zr, Mo и др. элементов.

Содержание в водных растворах растворообразующих элементов, РОВ, растворённых газов определяют геохимические параметры среды миграции в водоносных горизонтах (Eh, pH), состав водных мигрантов, растворяющую и агрессивную способность.

Рис. 5. Принципиальная схема движения подземных в вод в массиве и бассейне (по Е.В. Пиннекеру): 1. – зона интенсивной трещиноватости кристаллических пород, 2 – осадочные водоносные породы, 3 – обводнённые зоны разломов, 4 – непроницаемые кристаллические породы, 5 – осадочные водоупорные породы, 6 – направление движения. 7 – выход подземных вод

Типы водных растворов по Eh:

1. Кислородных вод с окислительной обстановкой – присутствие свободного О2. Многие элементы имеют высокие степени окисления – Fe3+, Cu2+, S6+ и т.д.

2. Сероводородных вод с H2S, HS-, S2-. Железо и др. металлы не мигрируют, образуют труднорастворимые сульфиды (например, в зоне вторичного обогащения кор выветривания).

3. Глеевых вод с CH4, растворённым органическим веществом. Легко мигрируют многие металлы в форме органических комплексов – хелатов, когда молекула органического вещества захватывает неорганический ион.

Классы вод зоны гипергенеза по pH:

1. Сильнокислые воды с рН<3. Среда миграции обусловлена окислением пирита и др. дисульфидов, приводящем к образованию серной кислоты. Легко мигрируют многие металлы.

2. Слабокислые воды 3<pH<6,5. Среда миграции обусловлена разложением органического вещества, приводящем к поступлению в воду СО2 , фульвиновых и др. органических кислот. Металлы мигрируют в форме бикарбонатов Fe(HCO3)2 и органических комплексов.

3. Нейтральные и слабощелочные воды с 6,5<pH<8,5. Среда миграции определяется соотношением бикарбоната Са(HCO3)2 к его карбонату СаCO3 или к СО2 . Сравнительно легко мигрируют анионогенные компоненты, металлы осаждаются в форме карбонатов, гидроксидов и др. солей.

4. Сильнощелочные воды с рН>8,5. Среда миграции обусловлена присутствием соды (NaHCO3, реже Na2CO3). Легко мигрируют кремнезём, гуматы, Al, Mo.

Щелочно-кислотные условия определяют процесс удаления из горных пород подвижных элементов – выщелачивание. Основной каркас породы сохраняется, порода обогащается менее подвижными элементами и минералами (кварцем, каолинитом и др.).

Температура вод определяет условия миграции и формы нахождения элементов в водных растворах, скорость химических реакций. Например, при температуре 00 С нейтральной среде будет соответствовать pH=8,0, при 1000 С - pH=6,12, при 4000 С - pH=5,5.

Группы вод по температуре:

1. Холодные и слаботермальные верхней части земной коры (зона гипергенеза) до 400 С, в которых возможна энергичная бактериальная деятельность.