Консервация и хранение проб фитопланктона

Для консервирования и предохранения фитопланктона от разрушения при длительном хранении используются разнообразные химические соединения и их смеси.

Консервацию осуществляют сразу же после отбора проб добавлением к ним фиксирующего реагента. Поскольку ни один из применяемых фиксаторов не может быть предпочтен всем прочим, важно учитывать достоинства и недостатки каждого при использовании их в повседневной работе.

Наиболее распространенным консервантом является формалин, но действие его на клетку очень "жесткое", что приводит или к ее деформации, отбрасыванию жгутов, выскакиванию монад из домиков, или, в случае "голых" форм, к полному разрушению организма.

"Мягко" фиксирует клетки раствор Люголя, но действие его непродолжительно, и проба загнивает, несмотря на увеличение концентрации раствора. Его используют, если количественная обработка проб осуществляется не позже трех месяцев c момента проб. При его употреблении в пробах хорошо сохраняются нежные формы планктона. Кроме того, использование этого фиксатора позволяет (благодаря контрастированию препарата йодом) обнаруживать пиреноиды, жгутики, слизь и чехлы вокруг клеток. Фиксированные пробы необходимо хранить в темноте.

Фиксатор Утермеля: 10 г KJ + 20 мл H2Oдист – растворить, прибавить 5 г Iкрист после полного растворения Iкрист внести 5 г CH3COONa. При использовании на водоеме добавляют 15 капель фиксатора на 500 мл пробы + 0.5 мл 40% формалина.

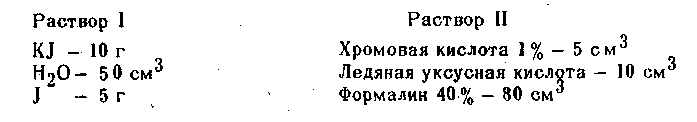

На основе раствора Люголя был разработан следующий фиксатор:

Оба раствора сливаются и хранятся в темной склянке. Введение хромовой кислоты желательно, так как она ведет к уплотнению объекта, в то время как уксусная, наоборот, приводит к разбуханию его. Этот фиксатор не растворяет слизистой оболочки водорослей, сохраняет и оттеняет жгуты и пиреноиды и незначительно деформирует нежные формы. По сравнению с фиксатором Утермеля он имеет преимущество, так как введенный в него формалин предохраняет пробу от загнивания при длительном хранении.

Все законсервированные пробы фитопланктона независимо от использованного фиксатора необходимо хранить в плотно закрытых сосудах в затемненном месте при сравнительно низкой температуре.

Этикетирование проб — довольно ответственный момент. К сожалению, альгологам нельзя помещать этикетку внутрь пробы, как это делают зоологи, а приклеенная к склянке она часто отпадает и теряется. Вместо бумажных этикеток нами с успехом применяются кусочки медицинского лейкопластыря. Записи на нем ведутся мягким черным грифелем или шариковой ручкой. При условии хранения проб в темном прохладном месте (это обязательное правило хранения альгологического материала) этикетки сохраняются более двух десятков лет.

Концehtpиpobahиe пpoб фитопланктона

В водоеме (в том числе и в отобранной пробе воды) концентрация отдельных видов водорослей различается на несколько порядков величин. Кроме того, сама численностъ водорослей, за исключением отдельных видов во время их «цветения», очень низка. Поэтому подавляющее число видов водорослей практически невозможно учесть без их предварительного концентрирования.

В настоящее время в гидробиологической практике широко используются несколько методов концентрирования проб фитопланктона:

1. осаждение водорослей в сосудах

2. фильтрация через сита или мембранные фильтры

3. центрифугирование собранного материала.

Первые два метода дают примерно одинаковые результаты. У каждого из этих методов имеются свои достоинства и недостатки.

В гидробиологической практике широко используется наиболее простой осадочный метод (=метод отстаивания проб в сосудах). Он не требует сложного оборудования. Фиксированные пробы отстаивают в сосудах (бутылках или цилиндрах) в неподвижном состоянии в темном месте. При объеме пробы 2 л время отстаивания составляет 12-15 суток, при 1 л – 8-10 сут., 0,5 л – 7 сут., 0,2 л – 4 суток. Мелкие водоросли оседают с очень низкой скоростью, порядка 5 мм в час, поэтому при расчете времени отстаивания пробы необходимо руководствоваться этими значениями. За это время водоросли успевают осесть на дно сосуда (за исключением тех, которые всплывают к поверхности). Выбор объема сосуда для отстаивания водорослей определяется в основном их концентрацией в водоеме; для мезо- и эвтрофных водоемов чаще всего используют 0,5 л. бутылки.

Время отстаивания может быть сокращено благодаря применению жидких детергентов; после фиксирования пробы (перед их отстаиванием) в нее добавляют бытовой жидкий детергент (из расчета 20 мл на 1 л пробы). В этом случае время осаждения сокращается в 3-4 раза. Однако необходимо иметь в виду, что пробы с детергентом быстро разрушаются, поэтому они должны быть обработаны сразу же после их концентрирования.

После осаждения пробу концентрируют путем сливания среднего слоя воды, при скорости падения уровня в пробе менее 3 см/ч, до объема 30-80 мл (из первоначального объема 0.5-1 л). Необходимо быть крайне осторожным, чтобы не нарушить осадка и не допустить засасывания водорослей из поверхностного слоя. Для этого используют тонкий стеклянный сифон с загнутым на 2 см вверх концом. Один конец трубки затянут мельничным ситом (№№70-77) в несколько слоев; второй – соединен с резиновым шлангом. Сгущенную таким способом пробу взбалтывают и, замерив ее объем, переносят в сосуд меньшего объема.

Далее пипеткой с широким носиком часть концентрированного материала, переносят в счетную камеру. Чтобы достичь равномерного распределения водорослей в пробе, ее необходимо осторожно и в то же время тщательно перемешать (вращением «восьмеркой» или продуванием воздуха). При тщательном перемешивании сконцентрированной пробы и быстром заполнении счетной камеры взмученными водорослями ошибка в определении их численности составляет 20%, тогда как при небрежном выполнении этой операции ошибка может возрасти до 30%.

Метод фильтрации

проб через мембранные фильтры.

Наиболее

пригодным при длительных э кспедиционных

работах, является метод фильтрации

пробы воды через мелкопористые мембранные

фильтры. К неоспоримым преимуществам

этого метода относятся его простота и

возможность концентрирования пробы в

200 раз и более. Кроме того, этот метод

обладает достаточной точностью и, в

отличие от отстойного, позволяет

подсчитывать пробу без фиксации. Кроме

того, он удобен для

концентрирования

водорослей

с твердыми

и жесткими

створками и оболочкой

(диатомовых,

динофитовых и

др.).

Объем фильтруемой пробы зависит от двух

условий: от концентрации

водорослей

и плотности фильтра. Поэтому просмотр

живого материала

пробы

должен предшествовать процедуре

фильтрации.

кспедиционных

работах, является метод фильтрации

пробы воды через мелкопористые мембранные

фильтры. К неоспоримым преимуществам

этого метода относятся его простота и

возможность концентрирования пробы в

200 раз и более. Кроме того, этот метод

обладает достаточной точностью и, в

отличие от отстойного, позволяет

подсчитывать пробу без фиксации. Кроме

того, он удобен для

концентрирования

водорослей

с твердыми

и жесткими

створками и оболочкой

(диатомовых,

динофитовых и

др.).

Объем фильтруемой пробы зависит от двух

условий: от концентрации

водорослей

и плотности фильтра. Поэтому просмотр

живого материала

пробы

должен предшествовать процедуре

фильтрации.

Фильтрация воды осуществляется под давлением или под вакуумом в специальной воронке, укрепленной на колбе Бунзена, которая соединяется с насосом Комовского. Для фильтрации может быть использован любой источник вакуума, обеспечивающий разрежение порядка 0,2-0,3 атм. Проводить фильтрацию при более высоком вакууме не рекомендуется, т.к. при этом разрушаются клетки нежных форм водорослей. Чаще всего для этих целей используют мембранные фильтры с порами 1,5 и 2,5 мкм, а если размеры водорослей очень малы, то - 0,2-0,6 мкм. Иногда используют комбинированный способ; в начале пробу фильтруют через мембранный фильтр с порами 3-5 мкм, а фильтрат с мелкими водорослями - через фильтры с порами 0,2 мкм.

Фильтрационный метод концентрирования фитопланктона оказывается удобным при обработке проб с низким содержанием солей, детрита, минеральной взвеси и малой концентрации самих водорослей (т.е., в олиготрофных водоемах). В противном случае при использовании этого метода появляется ряд неудобств, осложняющих процесс фильтрации и идентификации водорослей:

- поры фильтра «закупориваются» суспензируемым материалом, что резко замедляет скорость фильтрации;

- задержанные фильтром частицы взвешенного в воде материала мешают микроскопированию препарата;

- очень часто клетки водорослей «накладываются» друг на друга, что мешает установлению их таксономической прикадлежности.

Поэтому количественный учет водорослей на фильтрах в связи с перечисленными выше трудностями, как правило, позволяет получать результаты с недостаточно высокой точностью.

Фильтрацию живой пробы лучше всего осуществлять таким образом, чтобы можно было, не доводя процес фильтрации до конца, ресуспензировать концентрируемый материал в небольшом объеме оставшейся пробы. Эту пробу в дальнейшем просматривают в живом виде или консервируют фиксирующим раствором. Хранят пробы в темном и прохладном месте.

Необходимо обратить внимание, что при использовании данного метода возникают трудности, связанные с отделением (очищением) водорослей от поверхности фильтра. Некоторые водоросли так «забиваются» в поры, что их невозможно смыть водой и очистить с помощью мягкой кисточки. Кроме того, часть водорослей «налипает» на кисточку и теряется.

Размер таких потерь варьирует в зависимости от качества поверхности фильтра, размера пор, размерных характеристик водорослей и режима фильтрации.

Метод центрифугирования применяется для концентрирования живого материала, чаще всего пустых проб фитопланктона или при работе с культурами водорослей. В таком сконцентрированном материале возможен учет жгутиковых и других мелких и подвижных водорослей.

К онцентрирование

достигается

центрифугированнем 20-50

мл пробы (в зависимости от

объема

центрифужных пробирок

и концентрации

водорослей в течение

20-30 мин при

1000-2000 об/мин).

Супернатант осторожно

удаляют

сифоном, оставляя

1/10 - 1/50

часть первоначального объема. Осадок

ресуспензируют

круговым

помешиванием

в оставшемся

объеме

воды, и

просматривают

в счетной

камере.

онцентрирование

достигается

центрифугированнем 20-50

мл пробы (в зависимости от

объема

центрифужных пробирок

и концентрации

водорослей в течение

20-30 мин при

1000-2000 об/мин).

Супернатант осторожно

удаляют

сифоном, оставляя

1/10 - 1/50

часть первоначального объема. Осадок

ресуспензируют

круговым

помешиванием

в оставшемся

объеме

воды, и

просматривают

в счетной

камере.

Метод центрифугирования почти не применим в экспедиционных условиях, так как требует дорогостоящих специальных центрифуг и источника питания, а использование ручных центрифуг утомительно и из-за малого объема центрифужных пробирок ведет к значительной ошибке при подсчете

М ИКРОСКОПИРОВАНИЕ

ПРОБ

ВОДОРОСЛЕЙ

ИКРОСКОПИРОВАНИЕ

ПРОБ

ВОДОРОСЛЕЙ

Методы количественной обработки фитопланктона весьма разнообразны, однако для познания биологии организмов, структуры популяций и фитоценозов, для прогнозирования режима водоема применим лишь метод прямого микроскопирования с точной идентификацией видов, с учетом их размерных характеристик, жизненного состояния, стадий развития и подсчетом средней численности. Счетный метод наиболее старый и, пожалуй, самый трудоемкий, но при биологическом анализе он всегда будет сохранять свою ценность. Данные о численности водорослей являются исходным материалом для вычисления их биомассы и для пересчета других количественных показателей (содержание пигментов, белков, интенсивности дыхания, фотосинтеза и др.) на одну или единицу биомассы.

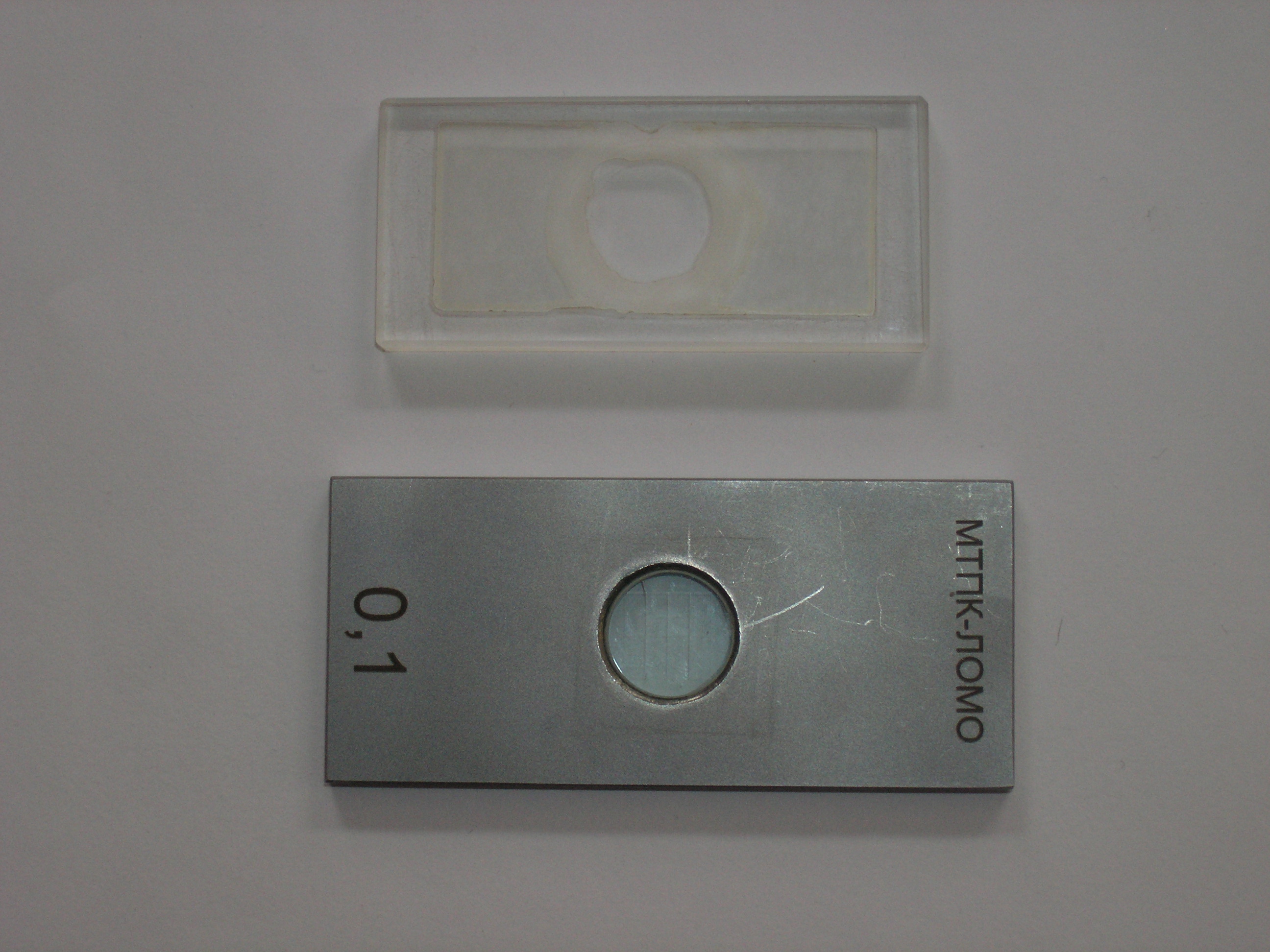

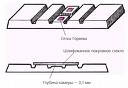

Подсчет численности водорослей осуществляется в специальных счетных камерах определенного объема: Нажотта (0,01 смз), Учинская (0,02 смз), Горяева (1мм3) Фукса-Розенталя и др. Наиболее предпочтительной являются камеры типа Учинская или Нажотта с площадью дна 1 см2 и высотой 100, 200 мкм, хотя вполне удовлетворительные результаты можно получить и в камере Горяеева, применяемой в медицине. Дно первых двух камер разделено продольными линиями на 40 полос при ширине каждой 250 мкм и длине 10 мм.

При рутинных исследованиях рекомендуется использование счетных камер объемом 0,01 и 0,02 мл. Камеры большего объема (0,05 мл) можно использовать при работе с крупными и колониальными видами водорослей. «Мелкая» камера (в частности, Горяева) может быть рекомендована для анализа планктона, не содержащего крупных форм.

П ри

гидробиологических исследованиях

необходимо

получить статистически

достоверные и сравнимые по численности

и биомассе результаты.

ри

гидробиологических исследованиях

необходимо

получить статистически

достоверные и сравнимые по численности

и биомассе результаты.

П еред

счетом проба тщательно перемешивается

продуванием

воздухом

через чистую трубочку с входным отверстием

не менее

2 мм, и затем одна капля пробы этой же

трубочкой вносится в счетную камеру.

еред

счетом проба тщательно перемешивается

продуванием

воздухом

через чистую трубочку с входным отверстием

не менее

2 мм, и затем одна капля пробы этой же

трубочкой вносится в счетную камеру.

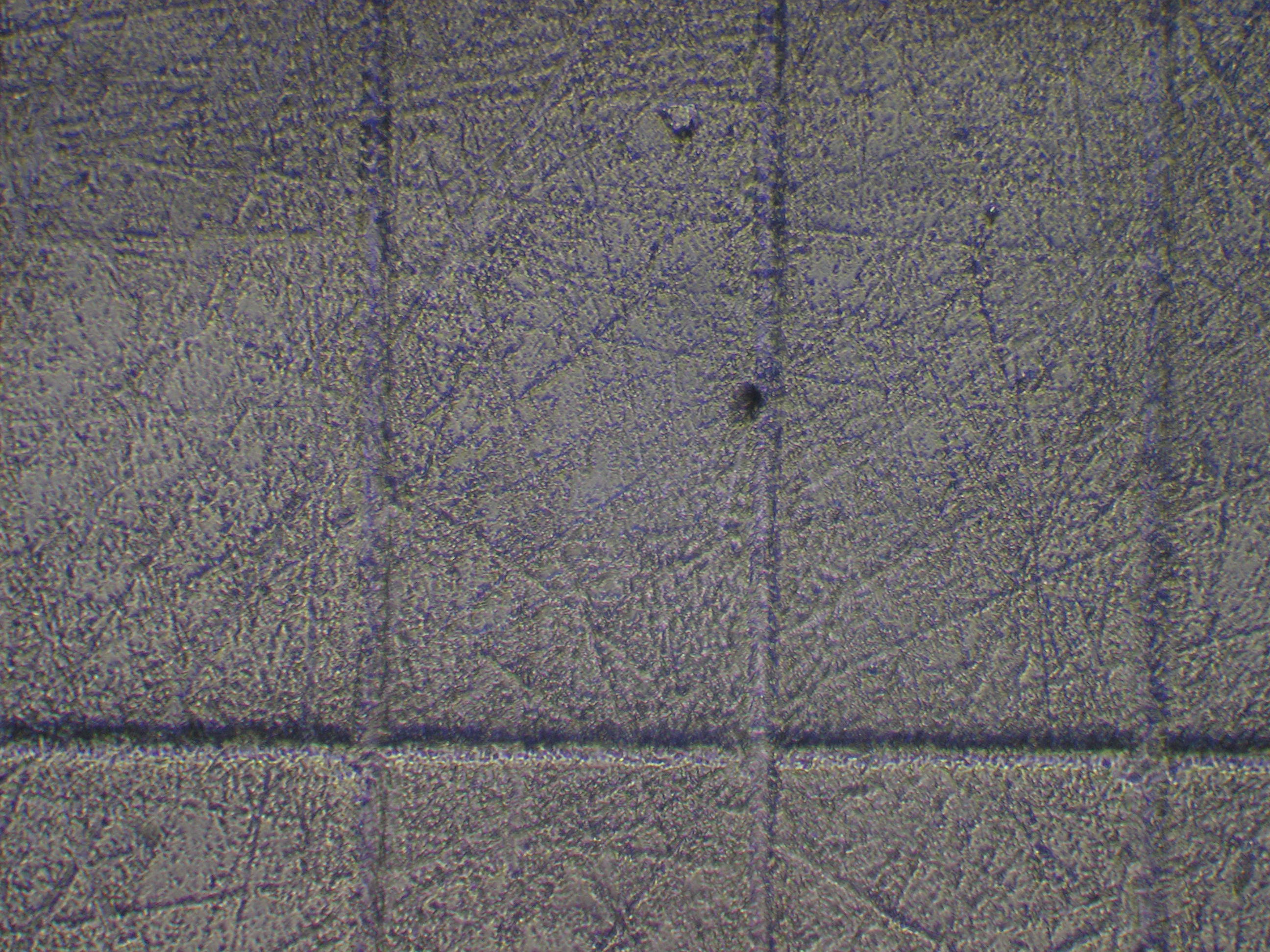

Камера закрывается покровным стеклом, и после оседания водорослей (10-15 мин) проводится просмотр пробы и определение видового состава всех встреченных водорослей. Подавляющее большинство водорослей хорошо определяется в фиксированном состоянии.

Один их наиболее существенных аспектов счетного метода - статистическая достоверность подсчета. Поскольку всю пробу подсчитать невозможно, то возникает вопрос, какую ее часть необходимо обработать, чтобы иметь правильное суждение о пробе в целом.

В целом, численность пресноводного планктона довольно высока, и при концентрировании пробы в 100-200 раз (0,5-1 л до 5 мл) в счетной камере объемом 10 ммз может находиться от пяти до нескольких десятков тысяч клеток. Детальные исследования показали, что объем минимальной выборки определяется необходимостью тотального просчета не менее 3000 особей независимо от исходной плотности фитопланктона в отобранной пробе.

При просмотре около 3000 особей число преобладающих видов водорослей обычно колеблется в пределах 15-30 (для пресноводного фитопланктона) и 25-50 (для морского).

Даже при самом тщательном заполнении камеры площадью дна 1 см2 организмы в ней распределяются неравномерно. Поэтому необходимо просчитывать каждую пятую полосу камеры, а при высокой численности - каждую десятую (в камерах Нажотта, Учинская). Водоросли в камере Горяеева просчитываются полностью.

Специалисты рекомендуют проводить повторные просчеты нескольких (не менее 3-5) камер из одной и той же пробы. Каждый раз, отбирая пипеткой образец для просчета, необходимо тщательно взбалтывать пробу, продувая ее воздухом.

Сконцентрированный фитопланктон содержит мелкие и крупные водоросли, находящиеся в разных количественных соотношениях, поэтому специалисты рекомендуют несколько правил, соблюдение которых существенно облегчает анализ выборки и повышает качество обрабатываемого материала.

1. Каждую выборку следует просматривать при двух различных увеличениях - большом и малом - для раздельного учета крупных и мелких форм фитопланктона.

2. При

учете

численности каждой популяции

в зависимости

от ее численности

можно в

пределах одной выборки анализировать

различное число подпроб

(полос). В одном

случае

рекомендуют

сократить число анализирумых

полос в

пределах каждой камеры, оставив неизменным

число анализируемых камер (не менее 5

камер при

просчете

3000 клеток). Поэтому для

наиболее

обильных

по численности

видов рекомендуется вести учет в половине

или

даже

четверти

объема

каждой камеры, изменяя тем самым

по о тношению

к ним

объем

репрезентативной

выборки.

тношению

к ним

объем

репрезентативной

выборки.

3. Исследуя содержимое полос, просчет особей в счетной камере следует вести челноком.

При изучении фитопланктона необходимо все встреченные в камере водоросли тщательно замерять, отмечать их жизненное состояние и стадию развития. Можно вывести средние размеры клеток, однако обязательно это надо делать при работе с исследованным материалом, причем для каждого сезона и года необходимы новые измерения. Ни в коем случае нельзя пользоваться средними размерами, полученными на других водоемах, т.к., такая нивелировка сводит на нет всю предыдущую попытку исследователя получить репрезентативный материал.

При исследованни количественных проб фитопланктона просчет численности организмов на 1 л воды проводят по следующей формуле:

N = K n (A/а) v (1000/V),

где: N- количество организмов в 1 л воды исследуемого водоема;

К- коэффициент, показывающий во сколько раз объем счетной камеры меньше 1 cм3;

n - количество организмов, обнаруженных на просмотренных дорожках (квадратах, полосах) счетной камеры;

А - количество дорожек (квадратов, полос) в счетной камере;

а - количество дорожек (квадратов, полос), на которых производился подсчет водорослей;

V- первоначальный объем отобранной пробы (cм3);

v - объем сгущенной пробы (смз).