- •Вопрос 1. Вклад латинского и древнегреческого языков в развитие медицинской и фармацевтической терминологии.

- •Вопрос 2. Термин и номенклатурное наименование.

- •Вопрос 3.Система понятий и терминосистема.

- •Вопрос 4.Основной состав терминологического комплекса – «фармацевтическая терминология».

- •Вопрос 5 Некоторые базовые понятия фармации.

- •Структура многочленных наименований лекарственных препаратов. Особенности названия масел, мазей и др.

- •Наименование сырья и продуктов первичной обработки.

- •Названия лекарственных препаратов в виде водных, спиртовых вытяжек из растительного сырья.

- •Систематическое (научное) и тривиальное наименование лекарственных химических веществ (субстанций).

- •Международные непатентованные наименования лекарственных веществ (мнн). Основные принципы составления мнн. «Общие основы» для мнн и критерии их выбора.

- •16. Торговые названия препаратов. Грамматическое оформление торговых названий на латинском языке.

- •Способы образования тривиальных названий лекарственных средств.

- •21 Тривиальные наименования лекарственных веществ растительного происхождения (гликозиды и алкалоиды). Образование наименований витаминов.

- •22. Образование наименований ферментов, ферментных препаратов, антибиотиков.

- •23. Рецепт. Структура рецепта. Понятие о простом и сложном рецепте.

- •24. Понятие «патологическая, клиническая терминология»

- •10.Грамматически категории глагола

- •13. Глагол fio, fieri в рецептурных формулировках

- •Образование основы конъюнктива

- •24. Основные правила оформления латинской части рецепта. Грамматическая зависимость в строке рецепта

- •Recĭpe: – Возьми:

- •25. Употребление винительного падежа при прописывании лс

- •27. Химическая номенклатура на латинском языке. Названия химических элементов, оксидов

- •28.Названия кислот

- •29.Названия солей.

- •30.Сокращения в рецептах

24. Понятие «патологическая, клиническая терминология»

Патологическая терминология- названия патологических явлений (признаков, состояний, болезней, процессов) Клиническая терминология- это совокупность терминов медицинских дисциплин, которые имеют непосредственное отношение к лечению боль¬ных.= МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ. Клинические термины обозначают патологические состояния и симпто¬мы болезней, методы профилактики, обследования, диагностики и лечения. Значительная часть этих названий - сложные, префиксальные или суф¬фиксальные образования, в основу которых положены греческие, реже ла¬тинские корни слов с анатомическим значением, а также греческие термино-элементы. Главным аспектом при изучении клинической терминологии явля¬ется не грамматика, а семантика: требуется или извлечь понятие из термина, или сконструировать термин с заданным значением

26. Способы словообразования.

Основные способы словообразования – аффиксальный и безаффиксный.

К аффиксальным относятся способы образования производных путем присоединения словообразовательных аффиксов (префиксов, суффиксов) к производящим основам.

Безаффиксные способы используются преимущественно для образования сложных слов.

Сложным является слово, состоящее более чем из одной производящей основы. Сложное слово образуется способом основосложения.

Слово, в структуре которого имеется только одна производящая основа, называется простым: например, costoarticularis – сложное слово, a costalis и articularis – простые слова.

Существуют также смешанные способы словообразования: префиксация + суффиксация, сложение + суффиксация, способ создания сложносокращенных слов и др.

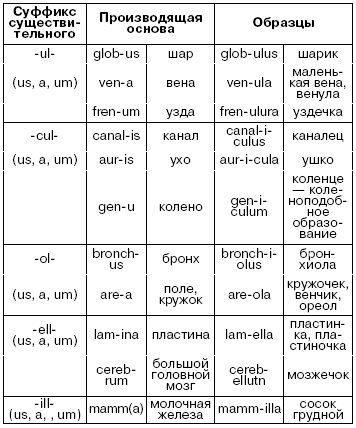

Деминутивы – существительные с общим словообразовательным значением «уменьшительность».

NB!

Мотивированное уменьшительное существительное (деминутив) сохраняет род мотивирующего слова, от которого оно произведено. Склоняются эти мотивированные слова только по I или II склонению независимо от того, к какому склонению принадлежит мотивирующее слово: например, nodus, -i (m); nodu-lus; vas, vasis (n) vasculum.

1. Некоторые искусственно образованные термины не имеют уменьшительного значения; такими являются обозначения стадий развития эмбриона: gastrula, blastula, morula, organella.

2. He имеют также уменьшительного значения существительные macula (пятно), acetabulum (вертлужная впадина) и некоторые др.

27. изучение клинического термина основывается на анализе отдельных компонентов,именуемых терминоэлементами(ТЭ) . ТЭ-любой словообразующий элемент(корень,основа,приставка,суффикс),который,обладая стабильным значением, образует термины одного смыслового ряда.Среди ТЭ различают: 1)греч.корневые ТЭ, которые являются эквивалентами к латинским анатомическим названиям, например нос –rhin-nasus,I m; губа- cheil – labiub,ii n.

2) конечные ТЭ, которые обозначают патологические изменения органов и тканей, оперативные вмешательства, методы диагност.исследования, например: -ectomia- операция полного удаления целого органа, -scopia- осмтор внутр.стенок и поверхностей органов специальными инструментами.

3) аффиксы( префиксы и суффиксы) ,которые по своей информативности часто равны корневым ТЭ, например: dys- - расстройство, нарушение какой либо функции ; -it is,itidis- воспаление чего нибудь. Иногда ТЭ может объединять несколько словообразующих элементов:корень+суффикс+окончание (scler-os-is); приставка+корень+суффикс+окончание(ec-tom-i-a).

Различают обычно начальные ТЭ-первые компоненты термина (Hyper, spleno и другие) и конечные-которые ставятся в конце термина. (-rrhagia, -oma.)

28. 1.Суффикс –it is, присоединяемый к основе сущ-ного(названия органа), образует названия заболеваний воспалительного характера. Они представляют собой сущ-ые женс.рода 3 согласного склонения.

Н-р: bronchitis, itidis f ; rhinitis, itidis f., myositis, colitis, laryngitis- воспаление гортани и т.д.

В русском языке эти термины оканчиваются на –ит. Если воспалением поражена покровная оболочка органа, к клиническому термину добавляется приставка peri-, если внутренняя-endo, если клетчатка вокруг органа-para-, например:perinephritis- перинефрит,воспаление фиброзной капсулы почки.; endometritis- эндометрит-воспаление слизистой оболочки матки;paracystitis-парацистит-воспаление клетчатки около мочевого пузыря, panaritiun- панариций- гнойное воспаление околоногтевых тканей.

При образовании названий таких заболеваний есть исключения,то есть названия воспалительных заболеваний –образуются без участия суффикса итис.Например, воспаление легких-pneumonia, acne- воспаление сальных желез и волосяных фолликулов.

2.Суффикс –osis ,присоединяемый к основе сущ-ного или глагола, образует термины, обозначающие:

а)названия заболеваний невоспалительного характера:

dermatosis- общее название заболевания кожи;

mycosis- микозы-общее название грибковых заболеваний кожи;

б) заболевания,связанные с превышением норм в организме:

leucocytosis- лейкоцитоз(повышение лейкоцитов), acidosis- повышение кислотности в организме.

в)заболевания, вызванные паразитами :

pediculosis, lambliosis, gelmintosis, leptospirosis и т.д.

3.Суффикс –iasis, с помощью него образуются названия заболеваний невоспалительного характера, обычно с длительным течением, например:

nephrolithiasis- нефролитиаз, почекаменная болезнь;

amoebiasis- амёбиаз, амебная дизентерия .

29. Суффикс -ismus. Cуществительные с этим суффиксом в медицинской терминологии имеют значения, отражающие «явление, свойство, факт, отмеченный признаком, названным мотивирующей основой», например: infantilismus (лат. infantilis детский) – патологическое состояние, характеризующееся задержкой физического и/или психического развития с сохранением черт, присущих детскому или подростковому возрасту; strabismus (греч.) – косоглазие; alcoholismus (от арабск. al-kuhl); virilismus (лат. virilis мужской) – общее название группы синдромов (проявление мужских черт у женщин); daltonismus (по фамилииDalton – англ. химик и физик) – неспособность различать красный и зеленый цвет и т.д.

Суффикс -oma употребляется в названиях опухолей: fibr-oma фиброма – опухоль из волокнистой соединительной ткани; oste-oma остеома опухоль из костной ткани. Названия опухолей – существительные среднего рода III склонения; в родительном падеже единственного числа оканчиваются на -atis: osteoma, osteomatis; fibroma, fibromatis.

Злокачественные опухоли некоторых тканей носят традиционные названия, основы которых не содержит указания на ткань, например: sarcоma (греч. sarks, sarkos мясо, плоть; греч. sarkоma-мясистый нарост, опухоль) саркома.

Суффикс –io(-tio, sio, -xio.), присоединяемый к глагольной основе, образует существительные с отвлеченным значением действия, функции, процесса. Названия большинства хирургических операций, методов и приемеов обследования-имена,оканчивающиеся на –io.Например:

palpatio,onis f- пальпация,ощупывание; amputation, onis f-ампутация, оперативное отнятие конечности или органа.

Суффикс –gen.Образует прилагательные со значениями:

а) порождающий, вызывающий то,что названо основой: pyo+genus- пиогенный, вызывающий нагноение.

б) порождаемый, вызываемый, обусловленный тем,что названо основой:

enyero+genus- энтерогенный,обусловленный заболеванием кишечника;

lympho +genus – лимфогенный, занесенный, током лимфы.

30. В латинском языке количественные числительные не влияют на падеж стоящих при них существительных. Из количественных числительных склоняются только unus, a, um; duo, duae, duo; tres, tria. Ряд медицинских терминов образован с помощью числительных-приставок. Числительные-приставки латинского происхождения преобладают в анатомической номенклатуре, а греческого – в клинической терминологии и в номенклатуре лекарственных средств.

endo-внутри; указывает на внутренние, слизистые ткани полых органов

para-около, рядом; указывает на окололежащие ткани; в названиях полых органов – на клетчатку вокруг органа

peri-около, со всех сторон; указывает на покровную оболочку органа

dia-через, сквозь

ec-вон, наружу, снаружи

en-, em-в, внутри

epi-на, над

meta-за, после, переход из одного места или состояния в другое

pan-весь, целый, полный

pro-вперед, прежде, раньше

Примеры употребления греческих приставок:

monodactylia, ae f – монодактилия, наличие только одного пальца на кисти;

monophobia, ae f – монофобия, боязнь одиночества;

dicheilia, aef – дихейлия, двойная губа;

diplegia, ae f – диплегия, двусторонний паралич одноименных частей тела (обеих ног, обеих половин лица);

hemialgia, ae f – гемиалгия, боль в одной половине тела;

hemiatrophia, ae f – гемиатрофия, одностороннее уменьшение туловища, конечностей и лица, обусловленное нарушениями трофики;

homogenus, a, um – гомогенный, однородный;

лат. |

греч. |

значение |

примеры |

лат. противо-полож. |

греч. противо-полож. |

значение |

примеры |

in- |

a-, an- |

отрицание, отсутствие |

immunitas analgesia amnesia |

|

|

|

|

in- |

en- |

в |

impressio encephalon |

ex-

|

ec- |

из |

exitus efferens |

intra- intro- |

endo- ento- |

внутри, внутр. оболочка |

intramuscularis endoscopia |

extra- extero |

ecto- exo- |

вне снаружи |

extraordinarius exogenus ectoderma |

ante- prae-

|

рro- |

перед, впереди |

antenatalis praecancrosus prognosis |

post- |

meta- |

после, позади, перенос, превраще-ние |

postnatalis metastasis metamorphosis |

super supra |

hyper- epi- |

над, выше (нормы) |

hypertrophia epigramma |

sub- infra- |

hypo- |

под, ниже (нормы) |

sublingualis infraorbitalis hypotrophia |

ad- |

– |

приближе-ние; присоединение; добавление |

adnexa afferens |

ab- abs-

|

apo- |

oтделение отдаление в сторону |

abstinentia apophysis |

|

cata- |

направле-ние действия сверху вниз; усиление значения действия |

catastropha |

– |

ana- |

направл. действияснизу вверх, возобновл действия |

anamnesis anabiosis

|

de- se- |

– |

устранение избавление |

degeneratio secretio |

|

|

|

|

– |

eu- |

нормальная функция; в хорошем состоянии |

euphoria euthanasia |

– |

dys- |

наруш-ие расстрой-ство, затрудне-ние функции |

dystrophia |

circum- |

peri- |

вокруг окружение чего-л. со всех сторон |

circumgressus perimetros |

|

|

|

|

|

para- |

около, рядом; ложное отождест-вление |

paraesthesia paramedicina |

|

|

|

|

inter- |

dia-

|

между посреди |

intermedialis diaphragma |

|

|

|

|

dis- |

dia- |

разделение |

disseminatus diagnosis |

|

|

|

|

per- trans- |

dia- |

через сквозь передвиж. за пределы чего-л. |

perforatio transfusio diarrhoea |

|

|

|

|

contra ob- |

anti- |

против |

contrarius oppositio antidotum antacidum |

|

|

|

|

con- |

syn- |

с, вместе |

consensus symbiosis |

|

|

|

|

re- retro- |

– |

возобновл., повтор, воспроизведение; ответное, противопол действие, противодействие; расположение за чем-л. направлен. назад |

remissio revolutio respiratio retronasalis |

|

|

|

|

____________________________________________________________________________________

5. Имя прилагательное

Категориальное (обобщенное) значение прилагательного как части речи – значение признака предмета (качества, свойства, принадлежности и т. д.).

1. Прилагательные в латинском языке, как и в русском, делятся на качественные и относительные. Качественные прилагательные обозначают признак предмета непосредственно, т. е. без отношения к другим предметам: истинное ребро – costa vera, длинная кость – os longum, желтая связка – ligamentum flavum, поперечный отросток – processus transversus, большое отверстие – foramen magnum, кость трапециевидная – os trapezoideum, кость клиновидная – os sphenoidale и т. д.

Относительные прилагательные указывают на признак предмета не прямо, а через отношение к другому предмету: позвоночный столб (столб из позвонков) – columna vertebralis, лобная кость – os frontale, клиновидная пазуха (полость в теле клиновидной кости) – sinus sphenoidalis, клиновидный гребень (участок передней поверхности тела клиновидной кости) – crista sphenoidalis.

Преобладающая масса прилагательных в анатомической номенклатуре – это относительные прилагательные, указывающие на принадлежность данного анатомического образования к целому органу или к другому анатомическому образованию, как, например, лобный отросток (отходящий от скуловой кости вверх, где соединяется со скуловым отростком лобной кости) – processus frontalis.

2. Категориальное значение прилагательного выражается в категориях рода, числа и падежа. Категория рода – это словоизменительная категория. Как и в русском языке, прилагательные изменяются по родам: они могут быть в форме мужского, женского или среднего рода. Род прилагательного зависит от рода того существительного, с которым оно согласовано. Например, латинское прилагательное со значением «желтый» (-ая, -ое) имеет три формы рода – flavus (м. p.), flava (ж. p.), flavum (ср. р.).

3. Словоизменение прилагательных происходит также по падежам и числам, т. е. прилагательные, как и существительные, склоняются.

Прилагательные в отличие от существительных склоняются только по I, II или по III склонению.

Конкретный тип склонения, по которому изменяется то или иное прилагательное, определяется стандартной словарной формой, в которой оно записано в словаре и в которой следует его запомнить.

В словарной форме подавляющего большинства прилагательных указываются характерные для того или иного рода окончания в им. п. ед. ч.

При этом у одних прилагательных окончания в им. п. для каждого рода абсолютно разные, например: rectus, recta, rectum – прямой, прямая, прямое; у других прилагательных для мужского и женского рода одно общее окончание, а для среднего рода – иное, например: brevis – короткий и короткая, breve – короткое.

По-разному прилагательные приводятся и в словарной форме. Например: rectus, -a, -um; brevis, -е.

Окончание -us м. р. заменяется в ж. р. на -a (recta), а в ср. р. – на -um (rectum).

В зависимости от типа склонения, по которому склоняются прилагательные, они делятся на 2 группы. Принадлежность к группе узнается по стандартным словарным формам.

К 1-й группе относятся прилагательные, которые склоняются по I и II склонению. Они легко узнаются по окончаниям им. п. -us (или -еr), -а, -um в словарной форме.

Ко 2-й группе относятся все прилагательные, имеющие иную словарную форму. Их словоизменение происходит по III склонению.

Запоминание словарной формы необходимо для того, чтобы правильно определить тип склонения и использовать соответствующие окончания в косвенных падежах.

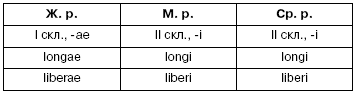

6)Прилагательные 1-й группы

При наличии словарной формы с окончаниями в им. п. ед. ч. -us, -а, -um или -еr, -a, -um прилагательные в форме ж. р. склоняются по I склонению, в форме м. р. и ср. р. – по II склонению.

Например: longus, -a, -um – длинный; liber, -era, -erum – свободный. В род. п. они имеют, соответственно, окончания:

У некоторых прилагательных, которые имеют в м. р. окончание -еr, буква «е» выпадает в м. р., начиная с род. п. ед. ч., а в ж. р. и в ср. р. – во всех падежах без исключения. У других прилагательных этого не происходит. Например, словарные формы ruber, -bra, -brum, liber, -era, -erum.

7)Прилагательные 2-й группы

Прилагательные 2-й группы склоняются по III склонению. Их словарная форма отличается от прилагательных 1-й группы.

По числу родовых окончаний в словарной форме прилагательные 2-й группы делятся на:

1) прилагательные двух окончаний;

2) прилагательные одного окончания;

3) прилагательные трех окончаний.

1. Прилагательные двух окончаний в анатомо-гистологической и в целом в медицинской терминологии встречаются чаще всего. У них в им. п., ед.ч. только два родовых окончания – -is, -е; -is – общее для м. р. и ж. р., е – только для ср. р. Например: brevis – короткий, короткая; breve – короткое.

Для преобладающего числа прилагательных двух окончаний, встречающихся в номенклатуре, характерна следующая словообразовательная модель.

2. Прилагательные одного окончания имеют для всех родов одно общее окончание в им. п. ед. ч. Таким окончанием может быть, в частности, -х, или -s и др. Например: simplex – простой, -ая, -ое; teres – круглый, -ая, -ое; biceps – двуглавый, -ая, -ое.

3. Прилагательные трех окончаний имеют окончания: м. р. – -еr, ж. p. – -is, ср. р. – -е. Например: ce-ler, -eris, -ere – быстрый, -ая, -ое; celeber, -bris, -bre – целебный, -ая, -ое.

Все прилагательные 2-й группы независимо от словарной формы склоняются по III склонению и имеют в косвенных падежах единую основу.

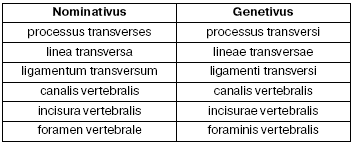

8. Прилагательное – согласованное определение

Другой вид подчинительной связи, когда функцию определения в именном словосочетании выполняет не существительное в род. п., а прилагательное, называется согласованием, а определение – согласованным.

При согласовании грамматически зависимое определение уподобляется родом, числом и падежом с главным словом.

С изменением грамматических форм главного слова изменяются и формы зависимого слова. Иначе говоря, как и в русском языке, прилагательные согласуются с существительным в роде, числе и падеже.

Например, при согласовании прилагательных transversus, -a, -um и vertebralis, -е с существительными processus, -us (m); linea, -ae (f); ligamentum, -i (n); ca-nalls, -is (m); incisura, -ae, (f); foramen, -inis (n) получаются такие словосочетания:

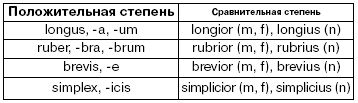

Как и в русском языке, латинские качественные прилагательные имеют три степени сравнения: положительную (gradus positivus), сравнительную (gradus comparativus) и превосходную (gradus superlativus).

Сравнительная

степень образуется от основы положительной

степени путем прибавления к ней суффикса

-ior для м. р. и ж. р., суффикса -ius – для ср.

р. Например:

NB!

1. Основным грамматическим признаком прилагательных в сравнительной степени являются: для м. р. и ж. р. – суффикс -ior, для ср. р. – суффикс -ius.

Например: brevior, -ius; latior, -ius.

2.

У всех прилагательных в сравнительной

степени основа совпадает с формой м. р.

и ж. р. в им. п. ед. ч.:

![]()

3.

Склоняются прилагательные в сравнительной

степени по III склонению. Форма род. п.

ед. ч. у всех трех родов одинакова: она

образована путем присоединения к основе

окончания -is.

![]()

4. Прилагательные в сравнительной степени согласуются с существительными в роде, числе и падеже, т. е. являются согласованными определениями: sutura latior; sulcus latior; foramen latius.

9)Для обозначения однословных фарм терминов-тривиальных названий лек средств-часто используются чловообразов элементы основы и просто словесные отрезки древнегреческого и латинского происхождения,назыв частотными отрезками,которые в той или иной степени отражают информацию о групповой фармакологической и химической пренадлежности лек средства,его терепевтическом ,анатомическом или физиологическом характере.

Кроме однословных наименований лекарственных препаратов имеется много двусловных и многословных сочетаний.

Двусловные термины обычно имеют следующую структуру:определ. Слово+несоглас определение.

Если лекарственная форма придаваемая лекарственному веществу или растительному сырью обозначена в названии препарата то оно указывается на первом месте ,за ним следует наименование лек вещества или сырья.на этикетках назв лек формы ставится в nom sg/ для некоторых лек форм в nom pl.наименование лек вещества или растения ставится в gen sg или pl и пишется с прописной буквы.часто несогласованной определение в фарм терминах переводится на рус яз согласованным.

Назв комбенированного лек средства следует за названием лек формы явл несогласованным приложением к нему и выражается существительным в nom.sg. которое заключается в ковычки и пишется с прописной буквы.

В трехсловных названиях согласованное определение характеризующее лекарственную форму ставится в конце термина.

В названиях настоев экстрактов и отваров между бозначениями лекарственной формы и растения стоит ноименование вида сырья в gen sg или,pl.