- •Предмет геодезия, её связь с другими науками. Инж. Геодезия , ее роль в строительстве.

- •Сведения о фигуре земли.

- •Влияние кривизны земной поверхности на горизонтальные расстояния и высоты точек.

- •Системы координат, применение в геодезии.

- •Системы высот, применение в геодезии.

- •Метод проекций в геодезии.

- •Планы и карты, масштабы и их виды.

- •Рельеф и его изображение на планах и картах. Горизонтали.

- •Крутизна ската местности. Построение графиков заложения.

- •Номенклатура карт до масштаба 1:10000.

- •Ориентирование линий. Определение углов ориентированных линий.

- •Измерения и их классификации. Виды погрешностей.

- •Случайные погрешности и их свойства. Средняя квадратическая погрешность.

- •Оценка точности функции измеренных величин.

- •Понятие о неравноточных измерений.

- •Назначение и виды геодезических сетей.

- •Геодезические сети

- •3) Определяют расстояние между точками:

- •Характеристика теодолитного хода. Проложение теодолитных ходов.

- •Вычислительная обработка полевых наблюдений теодолитного хода.

- •Привязка теодолитного хода.

- •Построение теодолитного плана местности.

- •Сущность измерения горизонтального угла.

- •Классификация теодолитов.

- •Устройство уровней и зрительной трубы теодолита.

- •Установка теодолита в рабочее положение, поверки и юстировки теодолитного хода.

- •Измерение горизонтальных углов теодолитом.

- •Измерение углов наклона. Место нуля вертикального угла.

- •Способ измерения линий и их точность.

- •Устройство ленты и рулетки. Компарирование.

- •Измерение длин линий. Поправки в измерениях р………

- •Измерение неприступных расстояний.

- •Устройство и измерение длин линий нитяным дальномером.

- •Нивелирование и его виды.

- •Сущность и способы геометрического нивелирования.

- •Влияние кривизны и рефракции на результаты нивелирования.

- •Классификация и устройство нивелиров.

- •Поверки и юстировки нивелиров.

- •Лазерные нивелиры.

- •Техническое нивелирование, последовательность наблюдения на станции. Контроль наблюдений.

- •Комплекс геодезических работ при трассировании.

- •Обработка результатов технического нивелирования.

- •Построение продольного профиля трассы автодороги.

- •Сущность тригонометрического нивелирования.

- •Тахеометрическая съемка. Построение топографического плана.

- •Нивелирование поверхности. Построение плана местности.

- •Виды инженерных изысканий.

- •Опорные сети на территории строительства.

- •Строительная сетка.

- •Общие сведения о геодезических работ при проектировании.

- •Проектирование горизонтальной площадки с соблюдением баланса земляных работ.

- •Сущность и принципы разбивочных работ.

- •Элементы разбивочных работ.(нашел только угла)

- •Способ разбивки сооружений.

- •Геодезическая подготовка проекта.

- •Разбивка осей зданий.

- •Разбивка котлованов и фундаментов.

- •Передача отметок на дно глубокого котлована и высокие части сооружения.

- •Построение разбивочной основы на исходных и монтажных горизонтах.

- •Геодезические работы при монтаже колонн.

- •Определение высот сооружений.

- •Детальная разбивка кривой.

- •Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций.

- •Исполнительные съемки.

- •Наблюдения за деформацией зданий и сооружений.

- •Определение кренов сооружений.

Построение разбивочной основы на исходных и монтажных горизонтах.

При возведении монолитных зданий и инженерных сооружений для перенесения проекта в натуру выполняют геодезические разбивочные работы, которые подразделяют на основные и детальные. Основные геодезические разбивочные работы заключаются в построении на местности главных и основных осей зданий и сооружений. Главными осями здания или сооружения являются две линии, пересекающиеся под прямым углом, относительно которых здание или сооружение располагается симметрично. Основными осями являются линии, определяющие контур здания или сооружения в плане, и подразделяются они на продольные и поперечные. Главные и основные оси служат геодезической основой для детальных разбивочных работ. Главные оси разбивают в тех случаях, когда здание или сооружение имеет сложную конфигурацию и большие размеры, а также когда группа зданий тесно связана между собой технологическими процессами. Исходными проектными данными для разбивки главных и основных осей зданий и сооружений служат генеральный план строительной площадки, архитектурно-строительные рабочие и разбивочные чертежи. Современный уровень развития капитального строительства требует построения локальной геодезической разбивочной основы для производства строительно-монтажных работ при возведении высотных монолитных зданий. Ее создают в виде внешней основы, расположенной вне возводимого объекта, и внутренней, размещаемой внутри здания. Внешнюю геодезическую основу закрепляют осевыми знаками на земной поверхности. Внутренняя геодезическая основа создается от пунктов внешней геодезической основы на исходном горизонте здания или сооружения. Служит она для монтажа опалубки и конструкций надземной части здания, а также технологического оборудования внутри его. Так как схема основы повторяет геометрическую схему расположения осей здания, ее называют осевой геодезической основой. Возведение крупных зданий позволяет при проектировании и построении локальной сети совмещать ее стороны с основными и промежуточными осями зданий или располагать параллельно им и тем самым создавать более благоприятные условия для последующих геодезических построений при возведении зданий. В таком случае точность положения пунктов локальной осевой основы будет обусловливаться требуемой точностью положения разбивочных осей. Наиболее надежным и простым видом внешней основы является осевая геодезическая основа, пункты которой располагают на выходах основных и промежуточных разбивочных осей здания или сооружения. Внешняя локальная геодезическая разби-вочная основа должна фиксировать оси здания или сооружения с точностью, требуемой для выполнения строительных работ на нулевом цикле, устройства технологических и прочих коммуникаций между зданиями и сооружениями, передачи разбивочных осей наклонным проектированием, а также для предварительного построения пунктов внутренней геодезической основы на конструкциях исходного горизонта зданий.

Геодезические работы при монтаже колонн.

Для обеспечения геометрических требований, предъявляемых к различным операциям монтажа выполняют контроль геометрических параметров и разметку сборных элементов конструкций. Например, при контроле геометрических параметров колонны измеряют её габаритные размеры, одновременно нанося установочные риски, определяющие положение её осей. Риски наносят в нижнем и верхнем сечении на все грани колонны.

При контроле плоских железобетонных элементов (стен, панелей) измеряют длину, высоту (ширину) и толщину. Для определения корсетности и овальности длину и высоту определяют по краям и в середине изделия. Пропеллерность плоского элемента (рис.70) определяют при помощи рейки, отвеса, нивелированием или боковым нивелированием. Величину пропеллерности характеризует выражение

П = а – 2 . в + с,

где а, в, с - отсчеты по рейке в точках расположенных на одной прямой (1-5-9, 7-5-3).

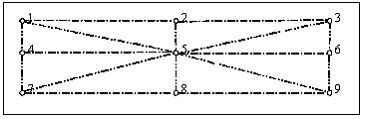

Рис.70 Схема расположения контрольных точек на плоских строительных конструкциях

Для строительных конструкций, проверяемые поверхности которых расположены вертикально, применяют боковое нивелирование. Этот способ контроля основан на определении величин отклонений точек от вертикальной плоскости, образуемой визирной линией зрительной трубы. Боковое нивелирование выполняют с помощью теодолита и нивелирных реек. Например, при определении наклона колонны визируют на нивелирные рейки, установленные горизонтально к верхней и нижней точкам одной из граней колонны. Наклон (частный крен) вычисляют по формуле:

К = (акл + акп)/2 - (вкл + вкп)/2,

где акл,акп и вкл,вкп - соответственно отсчеты по рейке при двух положениях вертикального круга теодолита, установленной в верхней (а) и нижней (в) точках (рис. 71).

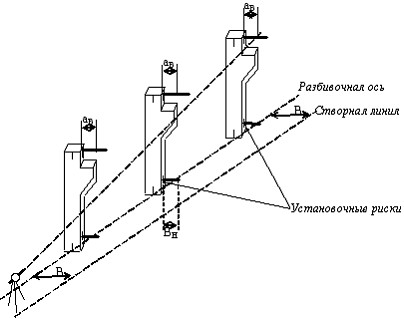

Рис.71 Схема бокового нивелирования

После монтажа сборных железобетонных элементов контролируют их положение относительно разбивочных осей или линий им параллельным. Отклонения от проектного положения осей панелей, стен, перегородок в нижнем сечении относительно разбивочных осей допускается не более 5 мм по абсолютной величине, отклонение от вертикали - 5 мм. Разница отметок опорных точек поверхности панелей не должна превышать 10 мм.