- •Задание:

- •Изучить § 1-7, выучить термины и основные положения.

- •Решить тест «Уголовное право и уголовный процесс» Уголовное право

- •§ 1. Уголовный закон и его действие

- •§ 2. Понятие преступления

- •§ 3. Состав преступления

- •4. Субъективная сторона преступления

- •§ 4. Соучастие в преступлении

- •§ 5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

- •2. Крайняя необходимость.

- •3. Задержание лица, совершившего преступление.

- •4. Обоснованный риск.

- •§ 6 Виды преступлений

- •1. Преступления против жизни и здоровья.

- •§ 7 Наказание

- •§ 8. Смертная казнь

- •§ 9. Лишение свободы

- •§ 10. Иные виды наказания

- •§ 11. Назначение наказания

- •14. Условное осуждение

- •§ 15. Судимость

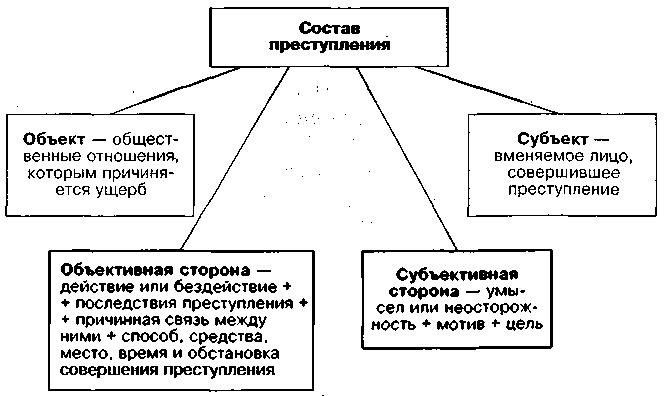

§ 3. Состав преступления

Состав преступления ‑ есть система объективных и субъективных элементов (признаков) деяния, предусмотренных как в гипотезе, так и в диспозиции уголовно-правовых норм и характеризующих конкретное общественно опасное деяние в качестве преступления.

Значение категории ‑ состава преступления заключается в том, что она служит основанием уголовной ответственности. В случае отсутствия какого-либо элемента состава преступления уголовная ответственность наступить не может. Например, если деяние совершено невменяемым человеком, другими словами, отсутствует субъект преступления, приговор в его отношении вынесен быть не может, он не привлекается к уголовной ответственности.

1. Объект преступления. Объект преступления – это охраняемое уголовным правом общественное отношение, против которого прямо и непосредственно направлено одно или несколько преступлений.

а) Посягательство на общественные отношения возможно одним из трех способов:

путем причинения вреда субъекту общественного отношения (например, убийство);

путем воздействия на вещь, по поводу которой возникло общественное отношение (кража, грабеж и др.);

путем исключения себя из этого отношения (уклонение от подачи декларации о доходах).

б) Круг объектов, охраняемых уголовным правом, постоянно меняется, что объясняется динамикой общественных отношений. Например, лишь совсем недавно стали охраняться отношения по поводу использования и защиты компьютерной информации (ст. 272-274 УК), в то время как спекуляция перестала быть преступлением.

в) Объект преступления нужно отличать от предмета преступления.

Предмет преступления – это элемент, часть объекта преступления, воздействуя на который преступник причиняет вред общественным отношениям. Например, в случае кражи объектом преступления являются отношения собственности, а предметом – похищенное имущество.

Как видно из примера, зачастую при совершении преступления предмету не причиняется никакого вреда, наоборот, вор заинтересован в сохранности вещи, в то время как общественным отношениям (объекту) наносится значительный ущерб. Человек – тоже элемент общественного отношения, однако он именуется потерпевшим.

г) Предмет и объект нужно отличать от орудий совершения преступлений. Орудиями преступления являются вещи, непосредственно используемые преступником в процессе посягательства для достижения результата.

2. Объективная сторона преступления. Чтобы причинить вред общественным отношениям, человек обязательно должен допустить общественно опасное поведение, имеющее внешнее проявление, доступное восприятию обществом. Например, это удар ножом, тайное похищение имущества, оставление в опасности лица, которому необходима немедленная помощь.

Объективная сторона преступления – это внешнее проявление конкретного общественно опасного поведения, осуществляемого в определенных условиях, месте, времени и причиняющего вред общественным отношениям.

а) Общественно опасное (преступное) деяние – это сознательное поведение человека, отдающего себе отчет в своих поступках и способного руководить ими.

Деяние может выражаться как в действии, т. е. активном поведении (например, в распространении ложных, позорящих другое лицо измышлений), так и в бездействии, т. е. пассивном поведении* заключающемся в несовершении лицом таких действий, которые оно по определенным основаниям должно было и могло совершить в данных конкретных условиях. В современном обществе, где люди теснейшим образом связаны между собой, бездействие одного может обернуться бедой для многих. Так, подлежит уголовной ответственности лицо, злостно уклоняющееся от уплаты налогов в крупном размере.

Во многих составах обязательным элементом объективной стороны преступления являются преступные последствия, предусмотренные статьей УК РФ. Часть 3 ст. 123 УК устанавливает ответственность за незаконное производство аборта, если он повлек по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью. Это означает, что лицо можно будет привлечь к ответственности по ч. 3 ст. 123 УК только при наличии указанных последствий, так как при их отсутствии состав преступления будет отсутствовать.

б) Преступные последствия – социально вредные изменения в охраняемых уголовным законом общественных отношениях.

В реальной жизни бывают случаи, когда совершалось общественно опасное деяние, последствия также наступали, но преступлением оно не признавалось. Например, военнослужащий на стрельбах неосторожно попадает в своего товарища, и тот умирает. На первый взгляд можно завести уголовное дело по ст. 1 0 9 УК (неосторожное убийство). Однако судебно-медицинская экспертиза устанавливает, что солдат скончался не от причиненного ранения, которое само по себе было легким, а от сердечной недостаточности. В данной ситуации отсутствует причинная связь.

в) Причинно-следственная связь – это такое отношение между деянием и последствиями, которое показывает, что последствие является результатом именно этого деяния, а не действий третьих лиц или внешних обстоятельств.

Однако причину последствий нужно отличать от необходимого условия наступления последствий (рис. 13.3). Допустим, человеку причинено легкое телесное повреждение, а он, направляясь в поликлинику, попадает в дорожно-транспортное происшествие и погибает. Значит, причинитель легких телесных повреждений окажется виновным в смерти? Ведь без легкого телесного повреждения не было бы и смерти. Однако это является абсурдом, так как само по себе легкое телесное повреждение не влечет с необходимостью наступление смерти.

г) Необходимое условие - это такое действие (бездействие), без которого не могло возникнуть последствие; иначе говоря, необходимое условие способствует появлению причин, т. е. обстоятельств, которые влекут наступление преступного последствия.

Иногда в статье УК РФ, предусматривающей конкретный состав преступления, можно найти указания на место, время, способ, обстановку, в которых совершалось деяние. Соответственно привлечение к уголовной ответственности по данной статье может иметь место только при условии, что деяние было совершено в месте, во время, способом, в обстановке, указанной в статье УК РФ.

3. Субъект преступления - это один из необходимых элементов состава преступления.

Субъект преступления - это лицо, совершившее виновное уголовно-противоправное деяние и способное нести уголовную ответственность, т. е. достигшее определенного возраста и вменяемое.

3.1. субъектом преступления:

Во-первых, может быть только человек, а не животное или вещь.

Во-вторых, не может быть субъектом преступления юридическое лицо, коллектив людей, так как уголовная ответственность всегда персональна.

В-третьих, субъектом преступления может быть только лицо, достигшее определенного возраста и вменяемое.

3.2. при характеристике субъекта преступления учитывается:

А. Возраст уголовной ответственности.

Ввиду того что человек, не достигший определенного возраста:

не осознает значения своих действий и не может руководить ими;

понимает, что некоторые поступки совершать нельзя, но не осознает их социальной значимости, то, насколько они опасны для общества;

в случае уголовного наказания не сможет понять его суть и назначение;

в уголовном праве РФ установлен минимальный возраст уголовной ответственности.

За некоторые преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет. При составлении перечня таких преступлений учитывались способность подростка понимать значимость своих поступков и распространенность конкретных видов преступлений в данном возрасте. Это убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, разбой, грабеж, кража, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, заведомо ложное сообщение об акте терроризма и др. За все остальные преступления уголовная ответственность наступает с 16 лет.

Если несовершеннолетний достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. Таким образом, здесь идет речь об отстающих в психическом развитии подростках, которые, однако, не могут быть признаны невменяемыми по причине отсутствия психического расстройства.

Б. Вменяемость и невменяемость. Как уже было установлено, деяние будет считаться преступлением только тогда, когда оно пройдет через сознание и волю человека, когда лицо сможет выбирать вариант своего поведения. У душевнобольного человека сознание и воля зачастую отключаются, он не может осознанно выбирать вариант своего поведения, до него не доходит цель уголовного наказания (исправление преступника), поэтому такие люди не могут привлекаться к уголовной ответственности, но к ним применяются принудительные меры медицинского характера.

В. Вменяемым признается лицо, которое способно сознавать во время совершения преступления фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими.

Для того чтобы лицо считалось невменяемым, необходимо, чтобы его психическое состояние удовлетворяло двум критериям: медицинскому и психологическому.

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое в момент совершения деяния являлось невменяемым. В случае же, если лицо совершило преступление в состоянии вменяемости, но до вынесения приговора заболело душевной болезнью, допустим, от тягот тюремной жизни оно освобождается от наказания – ведь исправления в таких условиях добиться трудно. К такому лицу могут быть применены принудительные меры медицинского характера, а по выздоровлении оно может подлежать наказанию.

Г. Алкогольное (токсическое, наркотическое) опьянение не только не освобождает от уголовной ответственности, а, наоборот, может явиться обстоятельством, отягчающим ответственность. - Это обусловлено тем, что при опьянении:

отсутствует медицинский критерий невменяемости (душевная болезнь);

опьянение не ведет к нарушению слуха, зрения, не ведет к существенно ложному восприятию действительности, так как оно основано на фактах действительности, а не на бредовых переживаниях душевнобольного;

чаще всего лицо не утрачивает до конца возможность осознавать значение своих действий и руководить ими;

лицо само доводит себя до такого состояния;

5) в случае освобождения от уголовной ответственности вследствие совершения преступления в состоянии опьянения законодатель фактически бы стимулировал рост численности подобных преступлений.