- •Гидро- и пневмоаппаратура жидкостно-газовых систем воздушных судов

- •1. Гидроаппаратура

- •1.1. Общие сведения

- •1.2. Гидравлические распределители

- •1.3. Гидравлические клапаны давления

- •1.4. Колебания клапанов

- •1.5. Гидравлические дроссели и дроссельные регуляторы

- •Вопросы для самопроверки

- •2. Пневмоаппаратура

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Пневматические дроссели

- •2.3. Клапаны и автоматы давления

- •2.4. Управляемые пневматические аппараты

- •Вопросы для самопроверки

- •3. Кондиционеры. Уплотнения. Гидролинии

- •3.1. Кондиционеры

- •3.2. Уплотнения

- •3.3. Гидролинии

- •Вопросы для самопроверки

1.5. Гидравлические дроссели и дроссельные регуляторы

Дросселем называют местное гидравлическое сопротивление, предназначенное для регулирования расхода жидкости или давления. По принципу действия различают дроссели вязкого сопротивления, потеря напора в которых определяется преимущественно вязкостным сопротивлением в длинном дроссельном канале, и дроссели инерционного сопротивления, потеря напора в которых определяется в основном вихреобразованием при внезапном расширении потока.

Дроссели первого типа часто называют линейными дросселями из-за линейной зависимости между перепадом давления и расходом жидкости. Гидравлическая характеристика такого дросселя в значительной степени зависит от температуры жидкости. В связи с этим линейные дроссели в авиационной технике применяют ограничено.

В дросселях второго типа изменение давления пропорционально квадрату скорости истечения, ввиду чего такой дроссель называют квадратичным. Его характеристика в узком диапазоне изменения вязкости мало зависит от температуры, особенно при малой длине дросселирующего канала.

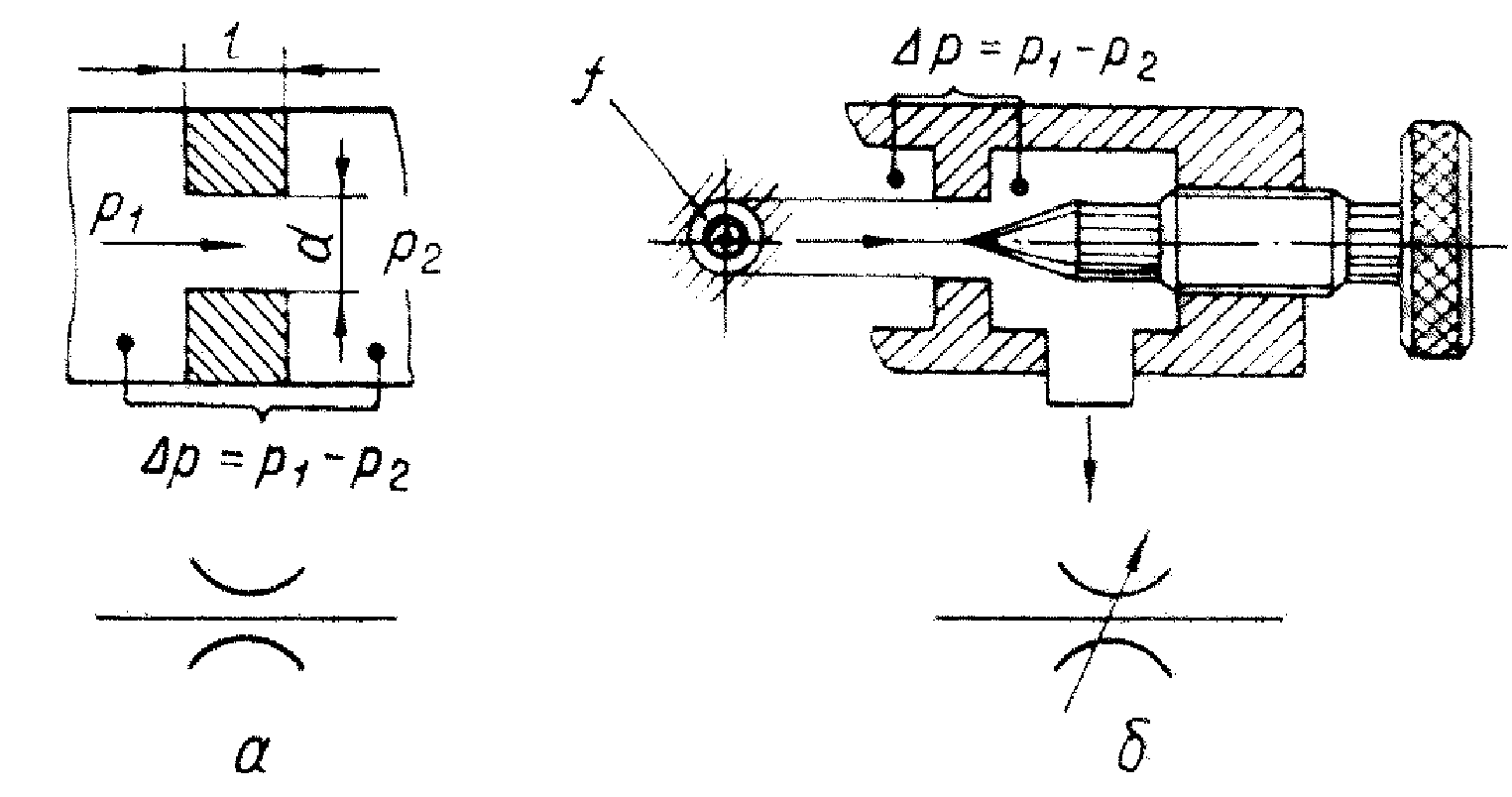

Дроссели могут быть с регулируемым (рис. 1.24, а) и нерегулируемым сечением (рис. 1.24, б).

|

Рис. 1.24. Схема и условное обозначение нерегулируемого (а) и регулируемого (б) дросселя

|

Расход жидкости через дроссель рассчитывают по формуле Торичелли:

, (1.4)

где – коэффициент расхода дросселя; – площадь сечения дроссельного канала; – перепад давления.

В

формуле (1.4) коэффициент расхода является

функцией числа Рейнольдса

![]() ,

числа кавитации

,

числа кавитации

![]() ,

геометрии и шероховатости дроссельного

канала:

,

геометрии и шероховатости дроссельного

канала:

![]() .

.

Расход жидкости в соответствии с формулой Торичелли пропорционален корню квадратному из перепада давления.

Закон

пропорциональности расхода корню

квадратному из перепада давления

нарушается в той точке характеристики,

где возникают условия для нарушения

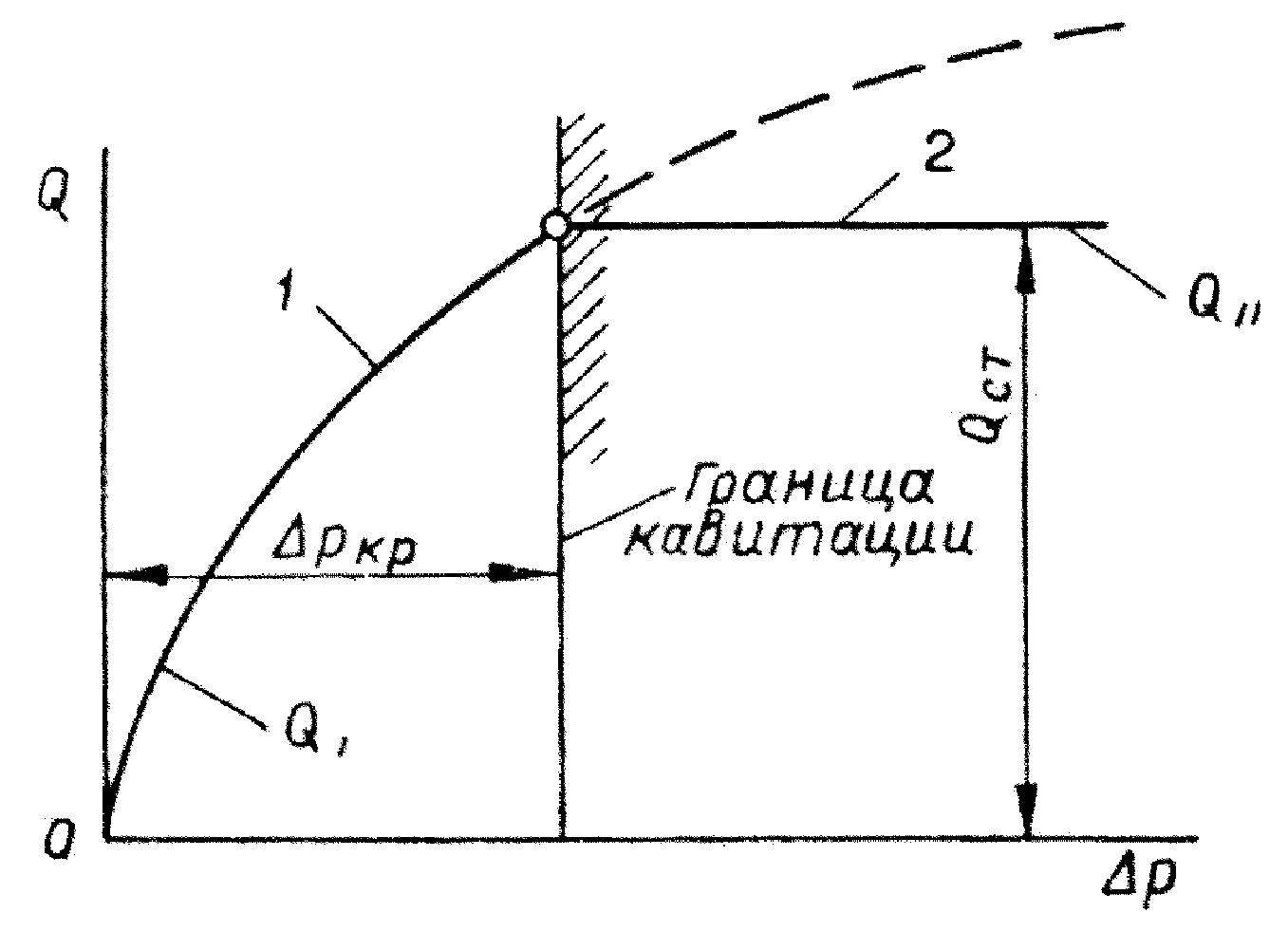

сплошности течения. На рис. 1.25 диапазон

расходной характеристики, описываемой

уравнением (1.4), показан кривой 1, зона

кавитации – линией 2. Условие нарушения

сплошности течения является снижение

местного давления в наиболее сжатом

сечении потока до критического

![]() ,

где

,

где

![]() –

давление порога кавитации. Закономерность

изменения давления в дроссельном канале

показана на рис. 1.26.

–

давление порога кавитации. Закономерность

изменения давления в дроссельном канале

показана на рис. 1.26.

|

Рис. 1.25. Расходная характеристика дросселя |

|

Рис. 1.26. Распределение давлений в дроссельном канале цилиндрического насадка

|

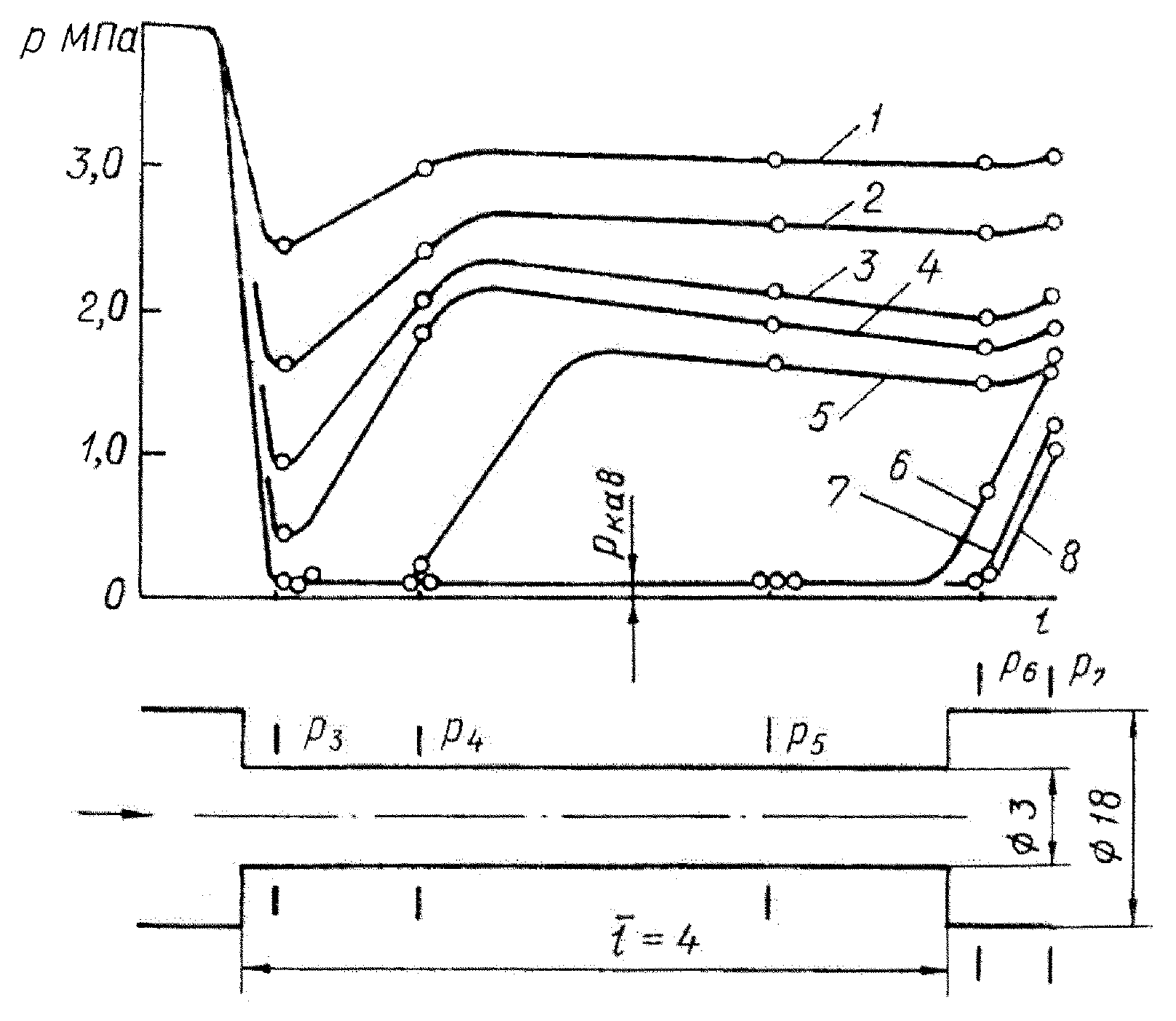

Сразу

за входом в дроссель поток резко сужается.

Сужение потока увеличивает местные

скорости и ведет к падению давления.

Уменьшение противодавления приводит

к пропорциональному снижению давления

в каждом из сечений насадка. Бескавитационные

режимы на рис. 3 показаны кривыми 1, 2, 3 и

4, кавитационные режимы соответствуют

кривым 5, 6, 7 и 8. С момента возникновения

кавитации давление в зоне разрежения

стабилизируется на уровне

![]() .

Зона разряжения по мере снижения давления

за насадком распространяется по его

длине скачкообразно. С момента образования

кавитационной зоны расход жидкости

перестает увеличиваться, несмотря на

дальнейший рост перепада давления.

Стабилизация расхода жидкости при

кавитации является следствием истечения

под постоянным перепадом давления на

входной части насадка. Разность давления

составляет

.

Зона разряжения по мере снижения давления

за насадком распространяется по его

длине скачкообразно. С момента образования

кавитационной зоны расход жидкости

перестает увеличиваться, несмотря на

дальнейший рост перепада давления.

Стабилизация расхода жидкости при

кавитации является следствием истечения

под постоянным перепадом давления на

входной части насадка. Разность давления

составляет

![]() ,

,

где

![]() –

абсолютное давление жидкости на входе

в насадок.

–

абсолютное давление жидкости на входе

в насадок.

Критическое значение перепада давления на дросселе разграничивает режимы истечения жидкости с кавитацией и без кавитации. Положение точки расходной характеристики, в которой происходит смена режимов истечения, можно найти из равенства в этой точке расходов, определяемых уравнениями:

![]() (1.5)

(1.5)

![]() ,

(1.6)

,

(1.6)

где

![]() – расход жидкости при истечении без

кавитации;

– расход жидкости при истечении без

кавитации;

![]() –

коэффициент расхода, отнесенный к

перепаду давления на насадке от входа

до выхода;

–

площадь дроссельного канала;

–

коэффициент расхода, отнесенный к

перепаду давления на насадке от входа

до выхода;

–

площадь дроссельного канала;

![]() – перепад давления на насадке, равный

– перепад давления на насадке, равный

![]() ;

;

![]() –

расход жидкости при кавитационном

истечении;

–

расход жидкости при кавитационном

истечении;

![]() –

коэффициент расхода, отнесенный к

перепаду давления от входа до критического

сечения.

–

коэффициент расхода, отнесенный к

перепаду давления от входа до критического

сечения.

Уравнение (1.5) и (1.6) дают значения расходов жидкости для истечения без кавитации. Уравнение (1.5) относится только к бескавитационным режимам. Уравнение (1.6) описывает истечение при кавитации только для сечений вверх по потоку от критического перепада.

Уравнения

(1.5) и (1.6) решают совместно, приняв

![]() :

:

![]() .

.

Откуда

.

(1.7)

.

(1.7)

После деления левой и правой части уравнения (1.7) на

.

(1.8)

.

(1.8)

Критический перепад зависит от двух параметров: гидродинамической характеристики дросселя (коэффициенты расхода и ) и критического давления, при котором в потоке возникают разрывы сплошности, – порога кавитации . Критическое давление для напорных линий систем, работающих на жидкости АМГ-10, составляет 1,2 … 2,5 кПа, для всасывающих линий – 6,0 … 12,5 кПа. Давление кавитации зависит от степени насыщения жидкости свободным газом.

Для

напорных магистралей гидравлических

систем

![]() ,

и уравнение (1.8) принимает вид:

,

и уравнение (1.8) принимает вид:

.

.

Коэффициент расхода характеризует свойство одной входной части насадка. Применительно к истечению через насадок Вентури для зоны автомодельности = 0,82, =0,62. Следовательно, на одиночном дросселе типа насадка Вентури может быть без кавитации сработан перепад давления

.

.

Критическое

давление за дросселем в долях давления

![]() составит:

составит:

![]()

Для

дроссельных каналов с известными

гидравлическими коэффициентами

сжатия струи![]() ,

сопротивления

,

сопротивления

![]() и трения по длине

и трения по длине

![]() критические параметры

критические параметры

![]() и

и

![]() можно получить из совместного Решения

уравнений Бернулли и расхода. Например,

для насадка конфузорно-диффузорного

типа критический перепад и критическое

противодавление можно рассчитать по

известным коэффициентам сопротивления

конфузора

можно получить из совместного Решения

уравнений Бернулли и расхода. Например,

для насадка конфузорно-диффузорного

типа критический перепад и критическое

противодавление можно рассчитать по

известным коэффициентам сопротивления

конфузора

![]() и диффузора

и диффузора

![]() .

.

Уравнения Бернулли для сечений конфузорно-диффузорного Осадка 1—1, 3—3 и 1—1, 2—2 (табл. 1.1) имеют вид:

Скоростными

напорами в сечениях насадка 1—1 и 3—3

можно пренебречь, поскольку

![]() .

.

Решив относительно искомого перепада давления уравнения

получают![]()

Для критического режима истечения

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Откуда

![]()

Учитывая,

что критический перепад и критическое

противода! ление связаны между собой

зависимостью

![]() =

1, получас

=

1, получас

![]()

Формулы для расчета критических параметров истечения некоторых типов дросселей приведены в табл. 1.1. Результаты экспериментальной проверки расчетных зависимостей показаны на рис. 1.27, где характеристики дросселей имеют безразмерный вид расходы отложены в долях стабилизированого расхода и давления — в долях давления на входе в устройство. Характеристик для зоны автомодельности обладают универсальностью — независимо от давления на входе экспериментальные точки для одного типа насадка ложатся на одну линию. Безразмерные характерна тики насадка конфузорно-диффузорного типа 1, насадка Борда 2 насадка Вентури 3 и диафрагмы 4 позволяют при расчете системы определить режим, в котором будет работать дроссельное устройство. Вертикальными штриховыми отрезками на характеристикам отмечены расчетные критические значения параметров истечения.

Таблица 1.1

Кавитационные характеристики дроссельных устройств гидросистем

Дроссель |

Расчетная формула |

Число Рейнольдса |

Критическое противодавление |

||

Тип |

Схема |

Расчет |

Эксперимент |

||

Цилиндрический насадок Вентури |

|

|

18000…25600 |

0.435 |

0.43 |

Насадок Борда |

|

18000…25600 |

0.46 |

0.48 |

|

Диафрагма, установленная на входе в трубу |

|

28000…33000 |

0.465 |

0.45 |

|

Диафрагма, установленная в трубе |

|

10500…25600 |

0.28 |

0.28 |

|

Конфузорно-диффузорный насадок |

|

18000…25600 |

0.83 |

0.83 |

|

В

результате исследования гидродинамических

характерно дросселей типа насадка

Вентури с диаметром 0,42; 0,73; 1,0; 1,5] 2,04; 3,0

мм при относительной длине дроссельного

канала 1/с1=Ц с использованием масел

АМГ-10, МС-20 и керосинов ТС-1 и Т2 установлены

зависимости критических параметров

истечения ( критерия Рейнольдса. Кривая

1 на рис. 1.28 соответствует режиму истечения

без кавитации, кривая 2 — кавитационному

режиму и течения. Характерной особенностью

графиков зависимости

![]() является наличие зоны с постоянными

значениями коэффициентов расхода (зона

автомодельности).

является наличие зоны с постоянными

значениями коэффициентов расхода (зона

автомодельности).

Методика расчета кавитационных характеристик по формуле и экспериментальным зависимостям имеет практическое значение поскольку функционирование систем в кавитационном режиме крайне нежелательно из-за быстрого снижения вязкости рабочей жидкости, обогащении ее пузырьками свободного газа и эрозионного размыва дроссельных каналов.

|

Рис. 1.27. Кавитационные характеристики дросселей |

|

Рис. 1.28. Зависимость коэффициентов расхода для насадков Вентури от числа Рейнольдса

|

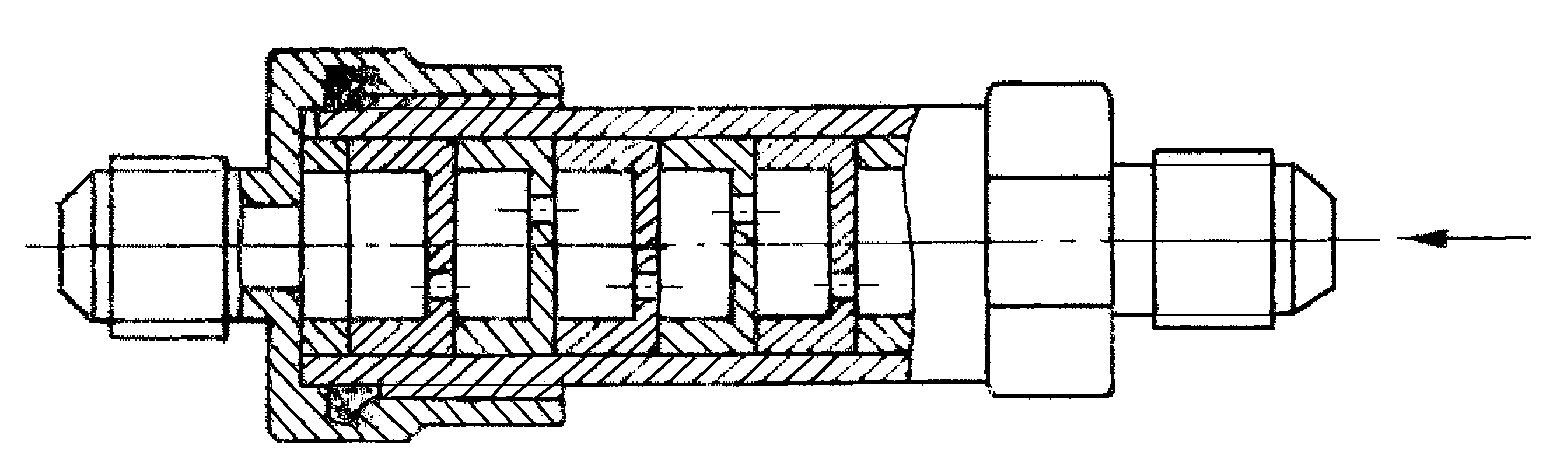

На одиночном дроссельном элементе без кавитации может быть сработан только определенный перепад полного давления в системе. В тех случаях, когда срабатывается значительный перепад давления, применяют пакеты шайб (дроссельные пакеты). Например, у насосов переменной подачи в режиме холостого хода охлаждение обеспечивается расходом жидкости через дроссельный пакет (рис. 1.29).

|

Рис. 4. Пакет дроссельный шайб холостого хода насоса

|

Дроссельный пакет должен обеспечивать бескавитационное истечение жидкости в заданном диапазоне перепадов давления.

Для пакетов с равными диаметрами дроссельных отверстий, если нет взаимного влияния отверстий, уравнение расхода имеет вид

![]() ,

,

где

–

коэффициент расхода одиночной шайбы;

–

площадь дроссельного отверстия в шайбе;

![]() ;

;

![]() – количество шайб в пакете.

– количество шайб в пакете.

Кавитация в пакете может возникнуть лишь на последней по потоку шайбе. Условие бескавитационной работы пакета можно записать в виде:

![]() .

.

Кавитацию

можно устранить, используя, если позволяют

конструктивные соображения, дросселирующие

каналы с малой длиной. Так, в цилиндрическом

канале с относительной длиной

![]() кавитация не возникает, если поток за

дросселем не стеснен стенками отводящего

канала. В то же время кавитация возникает

даже за диафрагмой с острыми кромками,

если диаметры отверстия и отводящего

канала соизмеримы.

кавитация не возникает, если поток за

дросселем не стеснен стенками отводящего

канала. В то же время кавитация возникает

даже за диафрагмой с острыми кромками,

если диаметры отверстия и отводящего

канала соизмеримы.

Критерии

кавитации

![]() и

и

![]() являются частным случаем числа кавитации

.

Действительно, если число кавитации

записать в виде

являются частным случаем числа кавитации

.

Действительно, если число кавитации

записать в виде

![]() ,

(1.9)

,

(1.9)

то

после замены

![]() на

получим

на

получим

![]() или

или

![]() ,

,

т.е. критическое число кавитации, записанное в форме (1.9), равно значению критического противодавления возникновения кавитации.

Пример.

Рассчитать

критическое давление за пакетом шайб

холостого хода насоса переменной подачи,

если на пакете срабатывается перепад

давления

![]() =21

МПа, количество ступеней дросселирования

п = 10, критический перепад для одной

шайбы

=21

МПа, количество ступеней дросселирования

п = 10, критический перепад для одной

шайбы

![]() =0,57.

=0,57.

Уравнение перепадов давления для последней шайбы потока на границе кавитационного истечения:

![]()

Откуда критическое давление за пакетом дроссельных шайб:

![]()

Пример.

Определить, какой наибольший расход

жидкости можно измерять конфузорно-диффузорным

насадком до возникновения кавитации,

если диаметр горловины насадка составляет

д!=5 мм, коэффициент сопротивления

конфузора

=

0,10 и диффузора

=

0,18, давление за насадком

![]() =0,5

МПа. Сжатием ^струи на -выходе из конфузора

надо пренебречь.

=0,5

МПа. Сжатием ^струи на -выходе из конфузора

надо пренебречь.

Критическое давление на входе в насадок:

![]()

Расход на границе кавитационного истечения

![]()

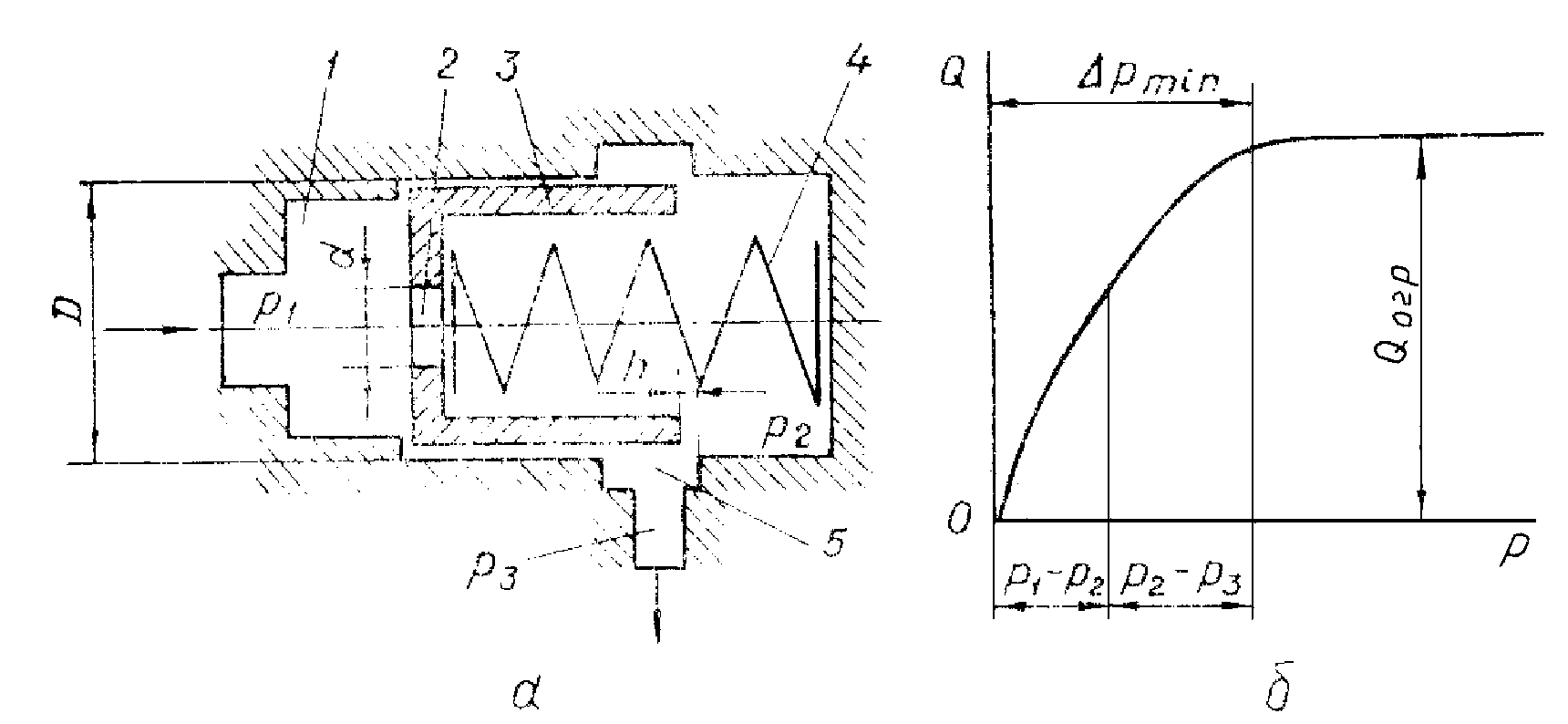

В тех случаях, когда требуется обеспечить постоянный расход жидкости, например, для поддержания стабильной скорости вращения гидромотора при переменной его нагрузке, в линии питания устанавливают дроссельные ограничители расхода, которые автоматическим регулированием сопротивления обеспечивают заданный расход жидкости. Схема такого устройства показана на рис. 1.30.

|

Рис. 1.30. Схема (а) и характеристика (б) дроссельного ограничителя расхода

|

Жидкость от насоса поступает в камеру 1 и далее через дроссель 2 в поршень 3 и дроссельную щель 5 к потребителю.

Дроссель

2 нерегулируемый, дроссельная щель 5 в

виде окна переменного сечения автоматически

регулируется в зависимости от перепада

давления

![]() .

Поршень 3 нагружен слабой пружиной 4,

усилие которой уравновешивается

перепадом давления на дроссельном

отверстии 2. Если расход жидкости через

дроссель 2 увеличится, то увеличится и

перепад давления на нем, в результате

чего поршень 3 сместится вправо, перекрывая

дроссельную щель 5 и уменьшая расход до

заданного значения. При уменьшении

расхода поршень 3 переместится влево и

уменьшит сопротивление щели 5, что

приведет к увеличению расхода до

расчетного значения.

.

Поршень 3 нагружен слабой пружиной 4,

усилие которой уравновешивается

перепадом давления на дроссельном

отверстии 2. Если расход жидкости через

дроссель 2 увеличится, то увеличится и

перепад давления на нем, в результате

чего поршень 3 сместится вправо, перекрывая

дроссельную щель 5 и уменьшая расход до

заданного значения. При уменьшении

расхода поршень 3 переместится влево и

уменьшит сопротивление щели 5, что

приведет к увеличению расхода до

расчетного значения.

Площадь дроссельного отверстия 5 и усилие пружины 4 рассчитывают обычно на перепад давления = 0,3 … 0,5 МПа при заданном предельном расходе жидкости.

Условие равновесия подвижного поршня под действием перепада давлений и усилия пружины 4 можно записать в виде

![]() .

.

Поток жидкости через агрегат ограничивается только после повышения перепада давлений свыше некоторого минимального значения:

![]() .

.

Расход жидкости ограничивается на уровне

![]() .

.

Если перепад давления меньше минимального значения, ограничитель расхода работает как местное сопротивление.

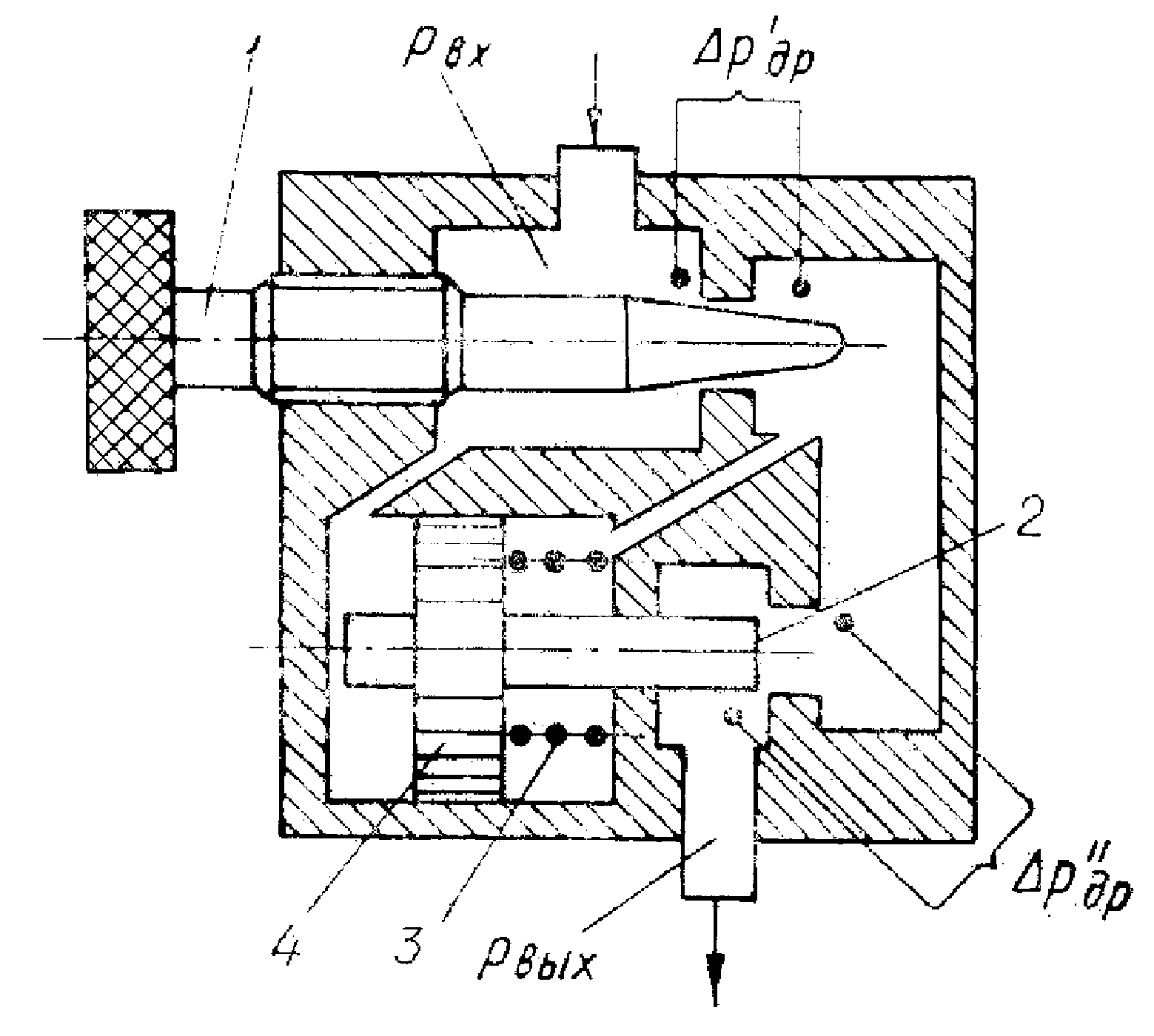

Регулятор расхода, предназначенный для установки в сливной линии (рис. 1.31), состоит из нерегулируемого дросселя 3 и гидравлического редуктора 2, взаимодействие которых обеспечивает постоянную частоту вращения гидромотора 1.

|

Рис. 6. Схема дроссельного стабилизатора скорости гидродвигателя

|

Принцип действия устройства основан на автоматическом поддержании перепада давления на дросселе 3 за счет переменного сопротивления редуктора 2. Регулятор обеспечивает двухстороннюю жесткость привода при действии знакопеременных нагрузок на валу гидромотора.

Перепад давления на дросселе 3 регулятора

![]() ,

,

где

![]() – давление слива.

– давление слива.

Поскольку

![]() и

и

![]() ,

постоянным будет перепад

,

постоянным будет перепад

![]() и расход жидкости через гидромотор 1.

и расход жидкости через гидромотор 1.

|

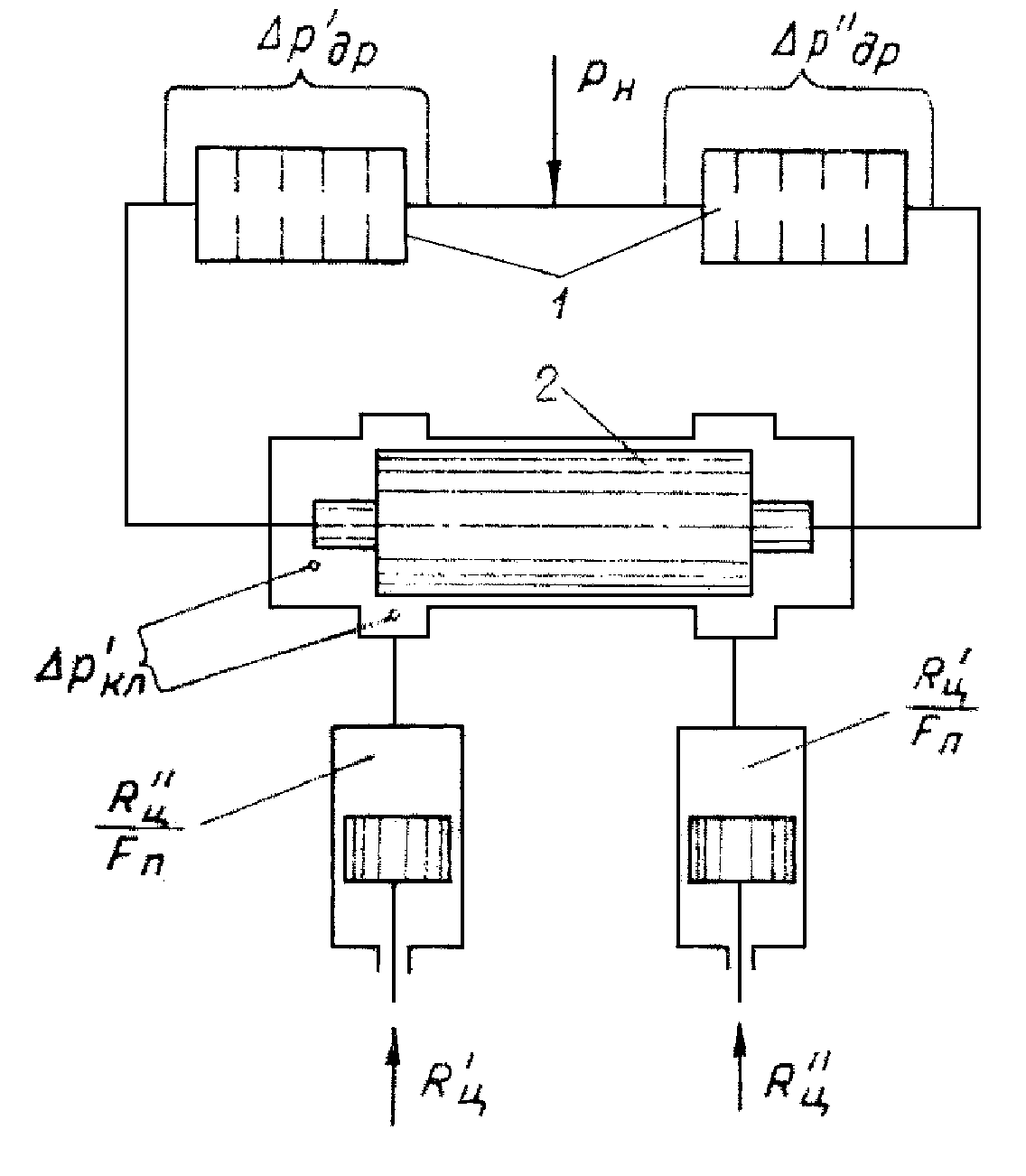

Рис. 1.32. Схема регулятора расхода для напорных линий гидросистем |

Уравнение

перепадов давления на регуляторе можно

записать в виде ![]() .

Постоянный расход при переменных

давлениях

.

Постоянный расход при переменных

давлениях

![]() и

и

![]() обеспечивается за счет поддержания

обеспечивается за счет поддержания

![]() .

Постоянство перепада на дросселе 1 с

ручной регулировкой обеспечивает

автоматический дроссель 2 с пружиной

3. При сохранении

расход жидкости через регулятор

независимо от входного давления и

нагрузки гидродвигателя тоже постоянен.

Увеличение нагрузки компенсируется

уменьшением потери давления на дросселе

2. При снижении нагрузки процесс протекает

в обратном направлении. Колебание

входного давления также компенсируется

изменением сопротивления автоматического

дросселя.

.

Постоянство перепада на дросселе 1 с

ручной регулировкой обеспечивает

автоматический дроссель 2 с пружиной

3. При сохранении

расход жидкости через регулятор

независимо от входного давления и

нагрузки гидродвигателя тоже постоянен.

Увеличение нагрузки компенсируется

уменьшением потери давления на дросселе

2. При снижении нагрузки процесс протекает

в обратном направлении. Колебание

входного давления также компенсируется

изменением сопротивления автоматического

дросселя.

Регуляторы такого типа широко применяют для стендов наземной проверки гидросистем ВС.

Для синхронизации скорости движения нескольких параллельно включенных гидродвигателей применяют различные устройства, наиболее распространенными из которых являются дроссельные делители потока (рис. 1.33).

|

Рис. 1.33. Схема дроссельного делителя потока

|

Уравнение

перепадов давления для каждой из ветвей

потока можно записать в виде:

![]() ;

;![]() ,

,

где

![]() – давление нагнетания;

– давление нагнетания;

![]() – нагрузка на штоке цилиндра.

– нагрузка на штоке цилиндра.

Расходы

в ветвях будут одинаковыми, если

![]() .

Равенство перепадов давления поддерживается

автоматически поршнем 2 за счет перемещения

в ту или другую сторону в зависимости

от действующей на него разности давлений.

Эта разность давлений возникает тогда,

когда вследствие разных нагрузок

.

Равенство перепадов давления поддерживается

автоматически поршнем 2 за счет перемещения

в ту или другую сторону в зависимости

от действующей на него разности давлений.

Эта разность давлений возникает тогда,

когда вследствие разных нагрузок

![]() потеря давления в одном пакете больше,

чем в другом. Перемещаясь в сторону

меньшего давления, поршень 2 дополнительно

дросселирует менее нагруженную ветвь

до тех пор, пока давления на его торце

не уравняются, а следовательно, и расходы

жидкости через ветви не станут одинаковыми.

потеря давления в одном пакете больше,

чем в другом. Перемещаясь в сторону

меньшего давления, поршень 2 дополнительно

дросселирует менее нагруженную ветвь

до тех пор, пока давления на его торце

не уравняются, а следовательно, и расходы

жидкости через ветви не станут одинаковыми.

Методические указания

Изучение гидроаппарата любого типа следует начинать с выяснения его назначения и принципа действия. Важно освоить особенности взаимодействия аппарата с потоком жидкости в установившемся и переходном режимах работы, уметь выполнять расчеты расходных характеристик устройств.

Особое внимание следует уделить определению гидростатических и гидродинамических сил потока жидкости, действующих на: подвижные элементы распределителей и клапанов давления. Необходимо изучить способы компенсации этих сил, что важно для обеспечения приемлемых характеристик аппаратуры.

Студенту надо знать возможные причины отказов гидроаппаратуры, такие как грязевое защемление золотников, потеря герметичности, работа в кавитационных режимах, колебательные режимы работы клапанов. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что динамическая устойчивость клапанов давления зависит не только от конструктивных, но и эксплуатационных факторов.

Литература: [1, с. 358—379]; [5, с. 266—275].