- •Оглавление

- •Часть I

- •6. Закономерности формирования мощности и температурного режима многолетнемерзлых толщ

- •7. Экзогенные геологические процессы в криолитозоне

- •8. Криолитозона Западной Сибири

- •Часть II Подземные воды территории развития многолетнемерзлых пород

- •9. Особенности гидрогеологии мерзлой зоны литосферы

- •10. Подземные воды таликов

- •11. Некоторые особенности гидродинамического режима подмерзлотных водоносных горизонтов

- •Часть I

- •1. Введение в геокриологию

- •1.1. Предмет геокриологии; понятия и термины;

- •1.3. Структура современной геокриологии и ее связь с другими

- •2. Криогенные периоды в истории Земли и причина их появления

- •2.1. Ранние этапы развития планеты

- •2.2. Основные этапы истории развития криолитозоны в позднем

- •2.3. Причины становления ледниково-криогенных периодов

- •3. Термодинамические и климатические условия формирования мерзлых толщ

- •3.1 Энергетический баланс Земли

- •3.2 Температурное поле горных пород

- •3.3. Задача о промерзании и протаивании горных пород

- •4. Состав, строение и свойства мерзлых пород

- •4.1. Состав мерзлых дисперсных (осадочных) пород

- •4.2. Криогенное строение мерзлых пород

- •4.3. Физико-механические, теплофизические и водные свойства мерзлых пород

- •5. Сезонное промерзание и протаивание горных пород

- •5.1. Формирование глубин сезонного промерзания и протаивания

- •5.2. Классификация типов сезонного промерзания и сезонного оттаивания почв и горных пород

- •5.3. Влияние различных факторов природной среды на формирование температурного режима и мощность стс и смс

- •6.1. Современные представления о развитии многолетнемерзлых пород

- •6.2. Зависимость мощности криолитозоны от периодических изменений климата и геолого-географических факторов.

- •7. Экзогенные геологические процессы в криолитозоне

- •7.1. Физические и физико-химические процессы в промерзающих, мерзлых и оттаивающих породах

- •7.2.Криогенные (мерзлотные) геологические процессы и явления

- •7.2.1. Морозное пучение дисперсных пород.

- •7.2.3.Термокарст

- •7.2.4. Наледеобразование

- •7.2.5. Криогенные склоновые (гравитационные) процессы

- •7.2.6. Термогидрогенные процессы

- •8. Криолитозона Западной Сибири

- •8.1. История формирование мерзлых толщ

- •8.2. Современное строение криолитозоны

- •8.3. Некоторые результаты температурного мониторинга криолитозоны Надым-пуровского междуречья

7.2.5. Криогенные склоновые (гравитационные) процессы

Склоновые процессы в областях многолетней криолитозоны и глубокого промерзания пород обусловлены наличием криогенного водоупора и высокой влажностью оттаивающего слоя, которые обеспечивают высокую подвижность дисперсных отложений. Отдельные склоновые процессы локально проявляются и вне области ММТ.

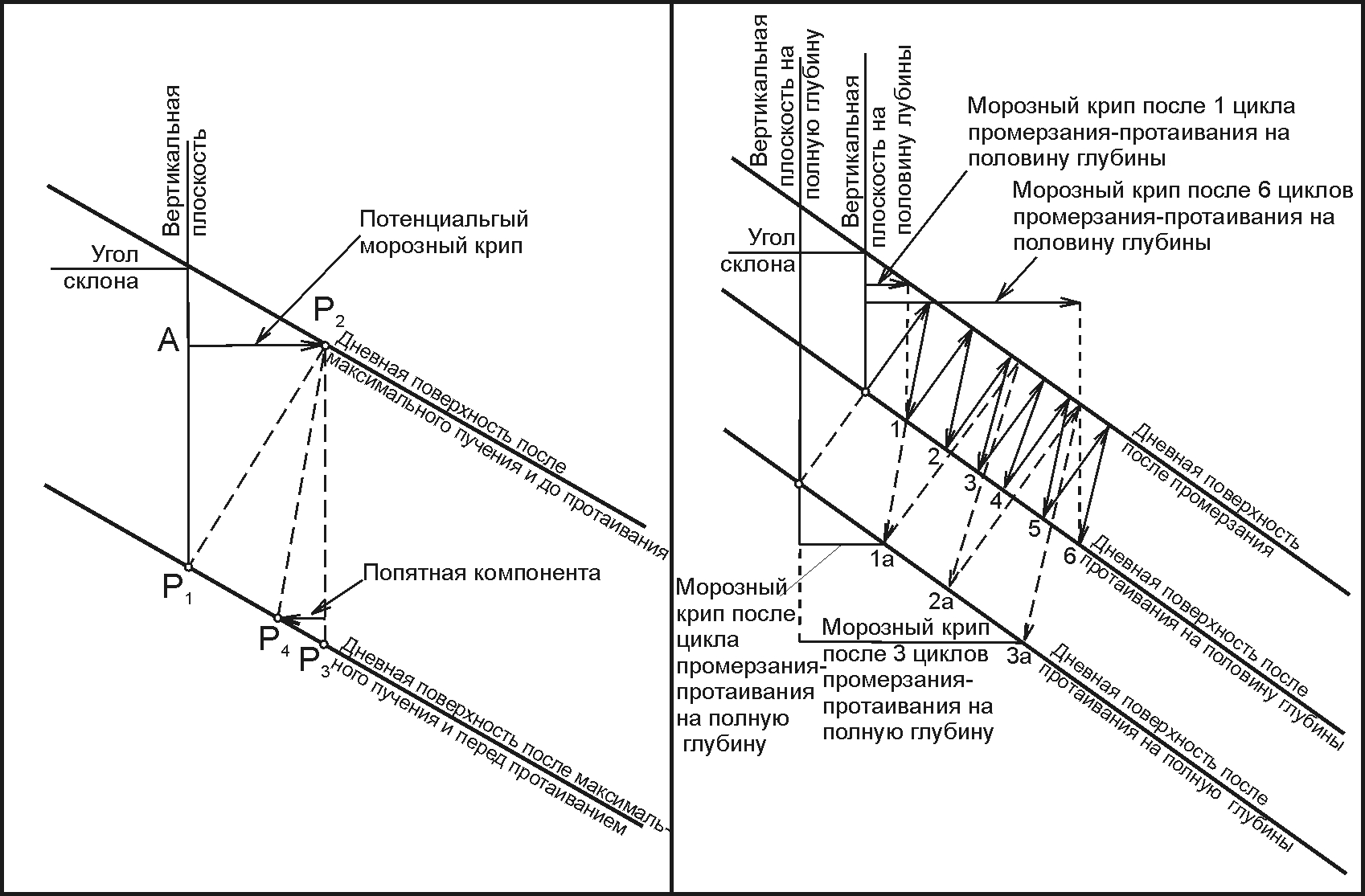

Криогенная десерпция (крип) представляет собой сползание рыхлых масс по склону в результате изменения их объема под воздействием процессов промерзания–протаивания. Сущность процесса заключается в том, что пучение породы при их промерзании происходит перпендикулярно склону, а движение частиц вниз при протаивании – по вертикали, т.е. под углом к склону меньше 90° (рис. 7.8).

В результате цикла процесса промерзания-оттаивания частица породы (m1), лежащая на поверхности, окажется перемещенной вниз по склону на расстояние m1m3. Величина смещения частиц уменьшается к подошве слоя протаивания. Сползание отложений будет больше на крутых склонах по сравнению с пологими и в более пучинистых грунтах. В суровых условиях резко континентального климата движение частиц происходит и в течение суток: ночью – промерзание, днем – оттаивание. Результатом криогенного сползания и одновременной дифференциации мелкоземистого и щебнистого материала является наличие на склонах различных структурных грунтов, а при выносе водой мелкозема – каменных скоплений.

а) б)

Рис. 7.8. Схема развития криогенной десерпции (крип)

а – развитие морозного крипа в течение одного цикла промерзания-протаивания; б – развитие морозного крипа в процессе нескольких циклов промерзания-протаивания.

На склонах, сложенных скальными породами, накопление щебнисто-глыбовых отложений принято называть курумами. Развитие курумов включает ряд процессов, приводящих к дроблению каменного материала, движение его по склону и накопление на пониженных участках рельефа: физическое выветривание, криогенную (и температурную) десерпцию, подповерхностный смыв, сползание глыб и пр. Курумы приурочены к склонам крутизной от 3-5 до 25-30°. Они могут располагаться на обширных каменистых склонах, образовывать каменные потоки, слагать обширные каменные поля. При накоплении «критической» массы крупноглыбовые отложения приходят в движение и сползают вниз по склону. Этому процессу могут способствовать резкое увеличение количества атмосферных осадков в горных районах или землетрясения в сейсмически активных зонах. Поэтому строительство сооружений на курумах, в первую очередь железных дорог, чревато катастрофами.

Солифлюкция. Так называется процесс вязкого и вязкопластичного течения дисперсного материала, пропитанного водой, вниз по склону. Ее развитию способствует наличие мерзлого субстрата и накоплению на нем воды, которая не может уходить вглубь отложений. Солифлюкция может развиваться как на задернованных склонах, так и на почти ровных аккумулятивных поверхностях, развивается она чаще всего в пылеватых грунтах и супесях. Интенсивность солифлюкции зависит от крутизны склона, глубины оттаивания пород, состава отложений, количества атмосферных осадков и пр. Максимальная мощность отложений, накапливающихся в результате этого процесса, наблюдается в нижних частях склонов.

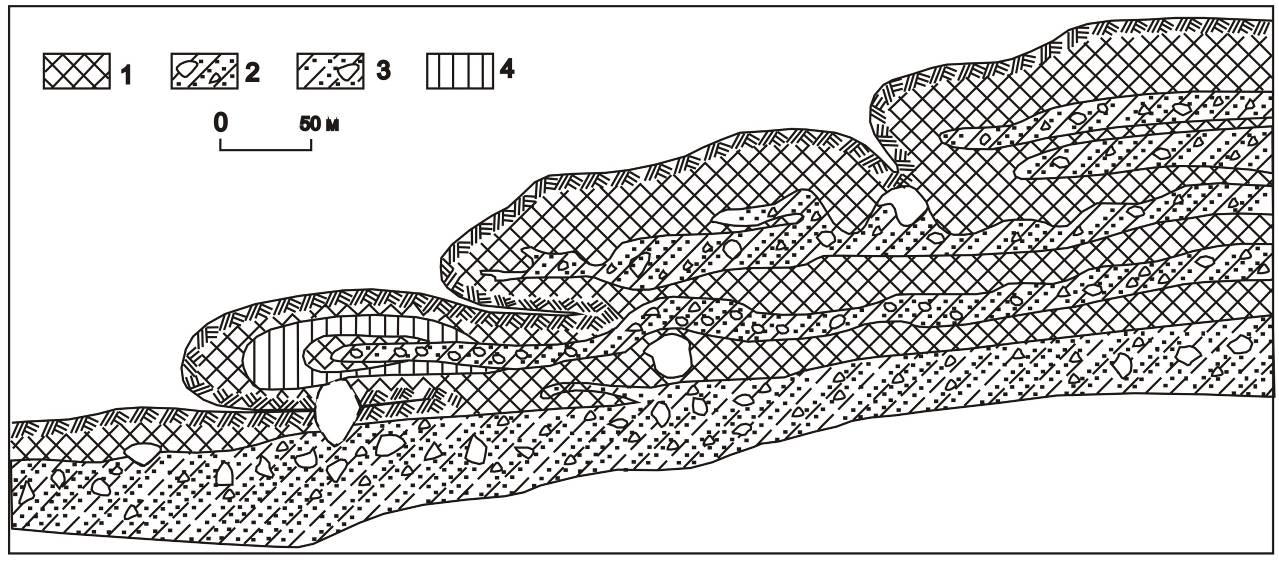

Различают два вида солифлюкции: покровную (аморфную) и дифференциальную (структурную). Первая представляет собой медленное вязко пластичное течение переувлажненных дисперсных пород, захватывающее весь оттаивающий слой. Этот вид солифлюкции характеризуется скоростями до 10 см/год и проявляется на склонах средней крутизны. Основной особенностью этого вида солифлюкции является то, что движение материала происходит без существенного нарушения внутреннего строения грунта. Дифференциальная солифлюкция, в отличии от покровной, хорошо выражена на местности в виде характерных форм микро- и мезорельефа: солифлюкционные языки, террасы, полосы и пр. Механизм структурной (по Г.Ф.Гравису) солифлюкции обусловлен сочетанием следующих процессов: 1) выдавливание грунтовой массы на поверхность при неравномерном промерзании достаточно мощного переувлажненного слоя грунта; 2) перемещение в связи с этим грунтовой массы, зажатой между мерзлыми слоями вниз по склону; 3) оплывание грунтовой массы, выдавленной на поверхность (рис, 7.9). Развитие такого вида солифлюкции возможно на очень пологих склонах.

Рис. 7.9. Строение солифлюкционного натека в Усть-Бельских горах (по Т.Н.Каплиной, 1965)

1 – торфяно-дерновый слой и погребенные гумусовые горизонты; 2 – суглинок с дресвой и щебнем; 3 – суглинок со щебнем, песчанистый; 4- грубопесчаный грунт.

В пределах криолитозоны наряду с рассмотренными видами выделяют также быструю солифлюкцию (сплыв), обусловленную вязким течением оттаивающих дисперсных грунтов по склонам значительной крутизны (15-250). Скорости течения грунта при сплыве могут достигать нескольких метров в минуту, при этом происходит нарушение его структуры. Нередко сплывы проявляются на склонах горных выработок, карьерах.