- •Правила техники безопасности при работе на вентиляционных установках

- •Порядок проведения лабораторных занятий

- •Обзор конструкций микроманометров

- •Приборы для измерения скорости движения воздуха

- •1. Чашечный анемометр

- •2. Крыльчатый анемометр

- •3. Анемометры цифровые

- •4. Кататермометр

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №1

- •Лабораторные работы № 2 Измерение давлений в воздухопроводах

- •Построение графика распределения давления

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №2

- •Лабораторная работа № 3 Определение режима движения потока жидкости

- •Порядок проведения работы

- •Лабораторная работа №4 Испытание центробежного вентилятора с помощью эвм

- •Теоретическая часть

- •Описание установки

- •Методика выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Правила и порядок выполнения виртуальной работы

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №5

- •Лабораторная работа №6 Измерение скоростей и расходов воздуха в воздухопроводах с помощью анемометров и микроманометров.

- •Лабораторная работа №7 Определение скоростей витания зерен различных сельскохозяйственных культур.

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №7

- •Лабораторная работа №8 Определение аэродинамического сопротивления плотного слоя зерна

- •Экспериментальная установка.

- •Методика проведения работы

- •Обработка результатов опытов.

- •Общие сведения

- •Способы определения запыленности

- •Определение содержания пыли весовым методом с помощью аспиратора а822

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №11

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №13

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №14

- •Лабораторная работа №15 Обнаружение и устранение дефектов аспирационных сетей

- •Литература

- •Содержание

- •230008, Г. Гродно, ул. Терешковой, 28

- •230008, Г. Гродно, ул. Терешковой, 28

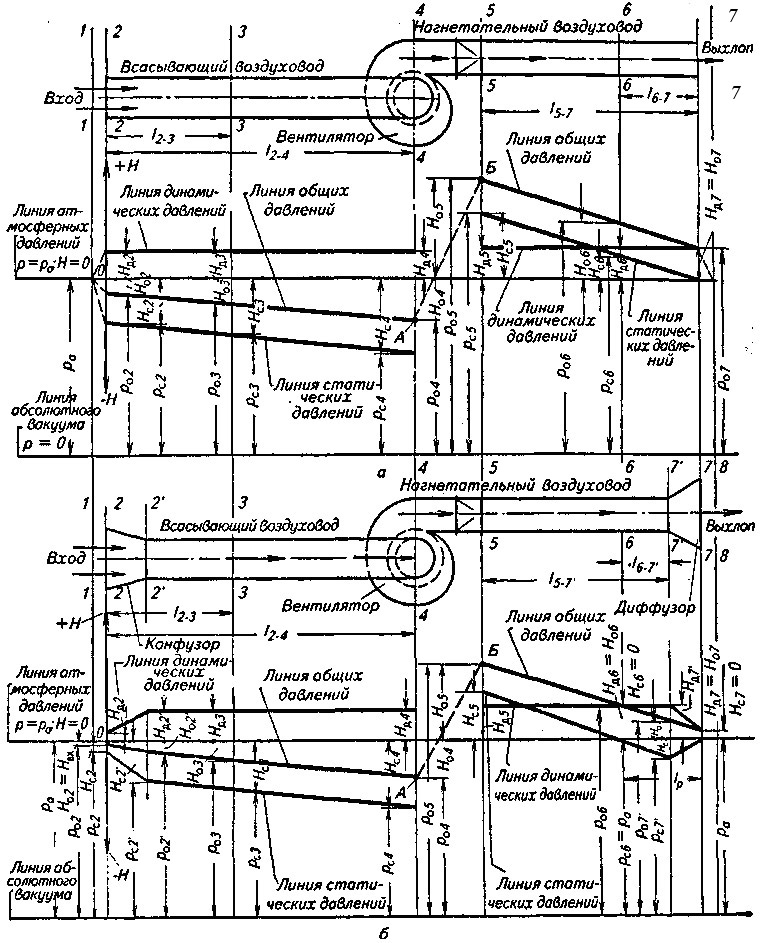

Построение графика распределения давления

При построении графика в условных масштабах нижнюю горизонтальную линию принимают за линию абсолютного вакуума Н = 0. На расстоянии, равном атмосферному давлению На, проводят вторую горизонтальную линию атмосферных давлений, где Н = На, а избыточное давление ± Н = 0. Вверх от линии атмосферных давлений откладывают положительные значения избыточных давлений Н > 0, а вниз – значения Н < 0.

Далее на схеме отмечают семь точек: первую и последнюю в атмосфере, на небольшом расстоянии от входа и выхода в воздухопроводы (сечения 1-1 и 7-7 на рисунке 2.1); по две точке на всасывающем и нагнетающем воздухопроводах (сечения 2-2, 3-3, 5-5 и 6-6), а также в воздуходувной машине (сечение 4-4).

После разбивки воздухопроводов на сечения, необходимо в каждом из них в трехкратной повторности измерить все виды давлений и данные внести в таблицу.

Измеряя давления, необходимо помнить, что во всасывающем воздухопроводе статическое и общее давления отрицательны (меньше атмосферного), а динамическое всегда положительно.

Таким образом, линия статического и общего давлений пойдет ниже линии атмосферного давления, а линия динамического давления будет параллельна ей.

В нагнетающем воздухопроводе статическое и общее давление больше атмосферного, то есть их линии пройдут выше линии атмосферного давления.

Рис. 2.1 – График распределения давлений в вентиляционных воздухопроводах: а – без фасонных частей на входе и выходе; б – с конфузором (входной коллектор) на входе и диффузором на выходе.

Выводы из графика распределения давлений:

1. Во всасывающих воздухопроводах общее и статистическое избыточные давления отрицательны, а в нагнетательных – положительны. Поэтому во всасывающих воздухопроводах возможны подсосы, а в нагнетательных – утечки воздуха через неплотности. Динамическое давление во всех воздухопроводах положительно и одинаково в всех сечениях.

2. Во всасывающих воздухопроводах статическое избыточное давление больше, а в нагнетательных меньше общего избыточного на величину динамического давления.

3. Во всех воздуховодах общее абсолютное давление больше статического на величину динамического давления, то есть:

ро > рс.

4. В любом поперечном сечении всасывающего воздухопровода общее избыточное давление равно общим потерям давления от входа в воздухопровод до данного сечения. Поэтому во входном отверстии вентилятора (сечение 4-4, точка А, рис. 2.1) общее избыточное давление Но будет максимальным, а общее абсолютное давление Ро – минимальным.

5. В любом поперечном сечении нагнетающего воздухопровода общее избыточное давление равно общим потерям давления от данного сечения до выхода в атмосферу. Поэтому в выходном отверстии вентилятора (сечение 5-5, точка Б, рис. 2.1) общие давления Но и Ро будут максимальными.

6. Из графика видно, что воздух может перемещаться из области низкого давления (точка А) в область высокого давления (точка В) только при условии, если вентилятор будет сообщать воздуху давление, равное разности абсолютных общих давлений в выходном Рон – Ров и входном отверстиях вентилятора Роа, то есть:

Нв = Рон – Ров

Так как разность абсолютных общих давлений равна сумме общих избыточных давлений, то давление, развиваемое вентилятором, равно сумме общих избыточных давлений во входном всасывающем Нов и в выходном нагнетающем Нон отверстиях вентилятора без учета их знаков:

Нв = Нов +Нон (2.1)

Этот вывод используют при испытаниях вентиляционных сетей и вентиляторов. Замеряя общие избыточные давления во всасывающем и нагнетающем воздухопроводах при входе в вентилятор и при выходе, находят давление, которое развивает вентилятор в сети.

7. На основании выводов 4, 5, 6 и формулы 2.1 давление, которое должен развивать вентилятор в сети, равно сумме всех потерь давления во всасывающих воздухопроводах до вентилятора Нптвс и сумме всех потерь давления в нагнетающих воздухопроводах после вентилятора Нптн, то есть:

Нв = Нпт.вс + Нптн = Нсети = Нптгм (2.2)

где Н сети – сопротивление вентиляционной сети, равное сумме всех потерь давления в сети по главному магистральному направлению Нптгм.

Этот вывод используют при проектировании и расчетах вентиляционных сетей.

8. Для уменьшения и снижения потерь давления в сети и расхода энергии для привода, на входе воздуха в воздухопровод устанавливают конфузор, а на выходе – диффузор.

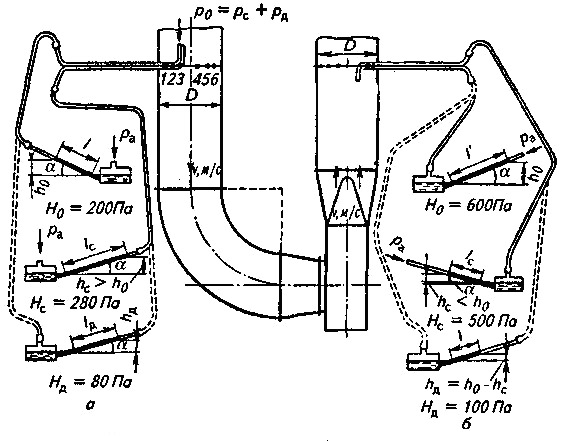

Измерения избыточных давлений производится пневмометрической трубкой, которую устанавливают в воздухопроводах таким образом, чтобы её изогнутый конец с полусферической головкой был направлен против движения воздушного потока (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Схема измерения давлений: а – во всасывающем воздухопроводе до вентилятора; б – в нагнетающем воздухопроводе после вентилятора.

Во время отсчетов показаний давлений на шкале микроманометров необходимо, чтобы трубка была установлена строго перпендикулярно к стенке воздухопровода, а ее изогнутые концы располагались параллельно воздушному потоку. Давление измеряют два человека: один устанавливает и следит за правильным положением пневмометрической трубки, другой ведет отсчет по шкале микроманометра и записывает результаты замеров.

На рис. 2.2 а показана схема измерения общего, статического и динамического давлений во всасывающем воздухопроводе до вентилятора. Перевод давления, выраженного высотой h столба любой жидкости в Паскали, производят по выражению 1.5.

Порядок выполнения работы и ее оформление

Осматривают вентиляционную установку и находят сечения по схеме. Схему вентиляционной сети составляют на отдельном листе отчета в карандаше от руки без соблюдения масштаба в виде развертки на плоскости.

Составлять расчетную схему начинают с изображения вентилятора в нормальном положении. Прямые воздуховоды изображают линиями произвольной длины из условия заполнения листа. Наносят измеряемые сечения. Замеряют металлической линейкой, рулеткой или шнуром (по длине окружности) диаметр воздухопровода в измеряемом сечении.

Устанавливают микроманометр по уровню, регулируют уровень жидкости в трубке микроманометра на нуль. Надевают резиновые шланги на штуцеры микроманометра и пневмометрической трубки для замера общего, статического и динамического давлений. Проверяют герметичность соединений и микроманометра. Составляют форму таблицы 2.1 для записи результатов замеров и расчетов.

Открывают отверстие в воздухопроводе и вставляют пневмометрическую трубку для замера давлений.

Избыточные давления измеряют по схеме, приведенной на рис. 2.2.

Повторяют три раза замеры в указанных трех точках, записывают значение l по показаниям шкалы микроманометра, находят средние значения величины l (в мм). Рассчитывают избыточные давления ± Н по формуле 1.1, в которую подставляют среднее значение l из трех измерений. Средние значения величин избыточных давлений ± Н записывают в табл. 2.1.

Динамическое давление Нд замеряют по схеме, приведенной на рис. 2.2, или определяют как разность между общим и статическим давлением по формуле 1.2.

Избыточное статическое давление по отверстию в стенке замеряют без пневмометрической трубки соединением микроманометра со штуцером воздухопровода. Статическое давление по отверстию в стенке ± Нст определяют из зависимости 1.4; по атмосферному давлению в помещении Ра и избыточному статическому давлению в воздухопроводе ± Нст. Давление в помещениях находят по барометру в Па или мм. рт. ст. и пересчитывают в Па согласно зависимости 1.5.

Таблица 2.1. – Результаты замеров и расчетов давлений в воздухопроводах при диаметре воздухопровода d= , Pатм=

Номер сечения |

Величина давления |

|||||

статическое |

динамическое |

общее |

||||

l мм |

Рст, Па |

l мм |

Рд, Па |

l мм |

Ро, Па |

|

|

|

|

|

|

|

|

Перед средними значениями избыточных давлений Нст и Но в таблице 2.1 выставляют знаки “плюс” или “минус” в зависимости от того, к какому штуцеру микроманометра подсоединялась трубка от воздухопровода. Если резиновая трубка от воздухопровода подсоединялось к штуцеру “плюс” чашки микроманометра, то избыточное давление Н на основании зависимости 1.1 имеет знак “плюс”. При подсоединении к штуцеру “минус” трубки микроманометра избыточное давление Н будет иметь знак “минус”.

По полученным величинам избыточных давлений необходимо построить график распределения давлений (рис. 2.1).

Анализ результатов измерений и выводы

По результатам замеров и расчетов, согласно данным табл. 2.1, нужно ответить на следующие вопросы:

1. Как определить при замерах знаки величин Нст и Но? Совпадают ли полученные при замерах знаки Нст и Но с теорией, то есть с выводом из графика распределения давлений в вентиляционных воздухопроводах (рис. 2.2)?

2. Какое из замеренных избыточных давлений Нст или Но получилось больше? Совпадает ли это с выводом из графика распределения давлений (рис. 2.2)?

3. В каких точках поперечного сечения воздухопровода получены при измерениях максимальные и минимальные значения избыточных давлений Нст и Но? Совпадает ли это с теорией?

4. В какой точке поперечного сечения воздухопровода получилось при замерах максимальное динамическое давление? Совпадает ли это с теорией?

5. Какое из абсолютных давлений больше, в воздухопроводе Ро или Рст?

При расхождении результатов измерения с теорией необходимо выяснить причины расхождения.