- •Правила техники безопасности при работе на вентиляционных установках

- •Порядок проведения лабораторных занятий

- •Обзор конструкций микроманометров

- •Приборы для измерения скорости движения воздуха

- •1. Чашечный анемометр

- •2. Крыльчатый анемометр

- •3. Анемометры цифровые

- •4. Кататермометр

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №1

- •Лабораторные работы № 2 Измерение давлений в воздухопроводах

- •Построение графика распределения давления

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №2

- •Лабораторная работа № 3 Определение режима движения потока жидкости

- •Порядок проведения работы

- •Лабораторная работа №4 Испытание центробежного вентилятора с помощью эвм

- •Теоретическая часть

- •Описание установки

- •Методика выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Правила и порядок выполнения виртуальной работы

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №5

- •Лабораторная работа №6 Измерение скоростей и расходов воздуха в воздухопроводах с помощью анемометров и микроманометров.

- •Лабораторная работа №7 Определение скоростей витания зерен различных сельскохозяйственных культур.

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №7

- •Лабораторная работа №8 Определение аэродинамического сопротивления плотного слоя зерна

- •Экспериментальная установка.

- •Методика проведения работы

- •Обработка результатов опытов.

- •Общие сведения

- •Способы определения запыленности

- •Определение содержания пыли весовым методом с помощью аспиратора а822

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №11

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №13

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №14

- •Лабораторная работа №15 Обнаружение и устранение дефектов аспирационных сетей

- •Литература

- •Содержание

- •230008, Г. Гродно, ул. Терешковой, 28

- •230008, Г. Гродно, ул. Терешковой, 28

Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №13

1. От чего зависит сопротивление всасывающего фильтра?

2. Какова допустимая скорость фильтрации (или нагрузка на ткань фильтра)?

3. Чем можно объяснить меньшее сопротивление фильтра, определенное по замерам, по сравнению с фильтром, работающим в производственных условиях с такой же скоростью фильтрации?

4. Каков допустимый подсос воздуха во всасывающих фильтрах? Почему он выше подсоса в воздуховодах?

5. Чем можно объяснить повышенный подсос воздуха в фильтре при замерах?

Лабораторная работа №14

Расчет аспирационной сети

методом определения потерь давления на единицу

длины воздухопровода

Цель работы: Научиться определять потери давления в аспирационной сети, осуществлять подбор пылеотделителя и вентилятора по результатам расчетов.

Необходимые приборы и инструменты: линейка, рулетка, метр.

Порядок выполнения работы

Расчетную схему сети составляют на отдельном листе отчета в карандаше от руки без соблюдения масштаба в виде развертки на плоскости.

Составлять расчетную схему начинают с изображения фильтра или циклона в нормальном положении. Далее показывают диффузор или конфузор на входе в фильтр или циклон в виде треугольника. Прямые воздухопроводы изображают линиями произвольной длины из условия заполнения листа. Отводы изображают дугами с соблюдением углов поворота. Направление поворота отводов может быть любое: вверх, вниз, вправо, влево, чтобы не допускать пересечения воздухопроводов.

После составления расчетной схемы составляют расчетную таблицу 14.7. Расчет сети ведут по методу определения потерь, давления на единицу длины воздухопровода по формуле 14.1.

Составленную сеть разбивают на участки, определяют главную магистраль и боковые параллельные участки сети. Участком называют часть сети с одинаковым расходом воздуха и с одинаковым характером сопротивления. Главной магистралью сети называют последовательные участки по направлению движения воздуха, создающие максимальные потери давления. Все остальные участки называют боковыми, так как они параллельны и не влияют на потери давления в сети.

За первый участок главной магистрали принимают участок, в котором наибольшие потери давления, то есть принимают аспирируемую машину, наиболее удаленную от вентилятора или имеющую наибольшее сопротивление. Начало и конец участка обозначают буквами русского алфавита: по главной магистрали – прописными, по боковым участкам – строчными или каждый участок обозначают номером.

При определении потерь давления в сети потери давления в параллельных участках не прибавляют к потерям по главной магистрали, а выравнивают между собой и с участком главной магистрали. Потери давления в сети определяют путем сложения потерь давления на всех участках главной магистрали.

Далее осуществляется подбор циклона и вентилятора к сети по методике, изложенной ниже.

Расчет сети ведут по методу потерь давления на единицу длины воздухопровода. Воздухопровод состоит из прямолинейных участков и фасонных частей. Поэтому потери давления в воздухопроводах определяют по формуле:

Нпт = Нпр + Нмс, (14.1)

где Нпр – потери давления в прямых участках воздухопровода, Па (расходуются на преодоление сопротивлений, возникающих при трении воздуха о стенки воздухопровода);

Нмс – потери давления на местные сопротивления в фасонных частях воздухопроводов (Па), (возникают в результате изменений скоростей, завихрений, ударов и срывов струй);

Нпт – потери давления в воздухопроводах (расходуются на преодоление сопротивлений, которые встречает воздух при движении).

Потери на прямых участках определяются следующим образом:

Нпр = R l (14.2)

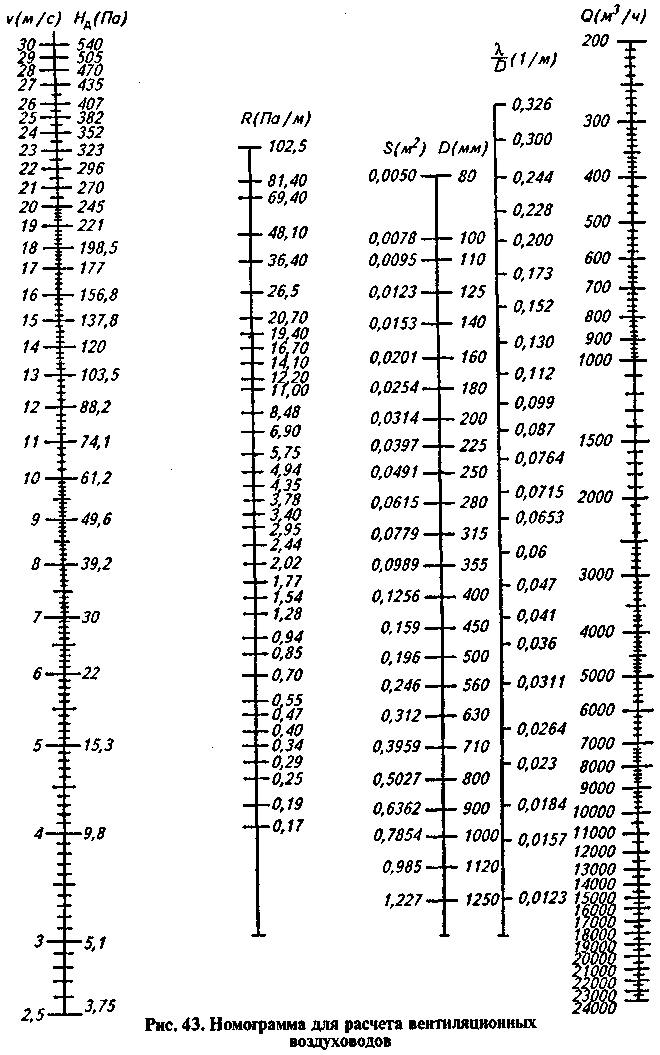

где R – потери давления на 1 м длины воздухопровода Па, (приложение 1 или по номограмме рис. 14.5);

l – общая длина прямых воздухопроводов, м.

Потери давления на местные сопротивления Нмс (Па) составляют от 40 до 80 % общих потерь давления в воздухопроводах. Их рассчитывают по формуле:

![]() , (14.3)

, (14.3)

где

![]() – сумма коэффициентов местных

сопротивлений;

– сумма коэффициентов местных

сопротивлений;

![]() – плотность

воздуха, кг/м3;

– плотность

воздуха, кг/м3;

- скорость воздуха на участке, принимается для горизонтальных воздухопроводов не менее 12 м/с, для вертикальных – не менее 10 м/с.

К местным сопротивлениям относят: конфузоры, диффузоры, отводы, колена, тройники, вытяжные шахты, и т.д.

Далее местные сопротивления будут рассмотрены подробнее.

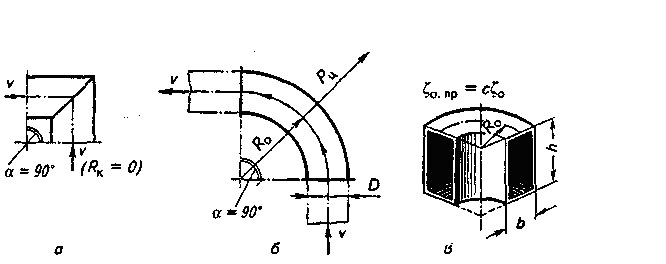

Коленом называют фасонную часть воздухопровода для внезапного изменения направления потока (рис. 14.1 а). Плавное колено, радиус которого больше нуля, называют отводом (рис. 14.1 б).

Коэффициент сопротивления отвода находят из таблицы 14.1. Радиус отвода R принимают в зависимости от диаметра воздухопроводов:

R = n·D

где n – отношение радиуса отвода к диаметру: (рекомендуется для вентиляционных воздухопроводов от 1,5 до 3);

D – длина отвода.

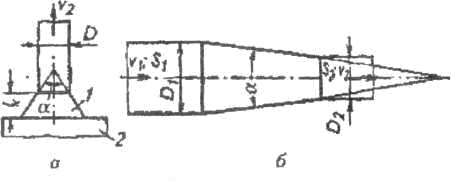

Конфузором называют фасонную часть воздухопровода, предназначенную для плавного увеличения скорости воздушного потока. Конфузор имеет форму усеченного конуса или перехода с прямоугольника (квадрата) на круг (рис. 14.2).

Коэффициент сопротивления конфузора определяют по табл. 14.2. Высоту (длину) конфузора определяют по формуле:

где Lк – высота (длина) конфузора, м;

D – диаметр воздухопровода, м;

b – наибольшая сторона выходного отверстия, м;

α – угол сужения конфузора, град.

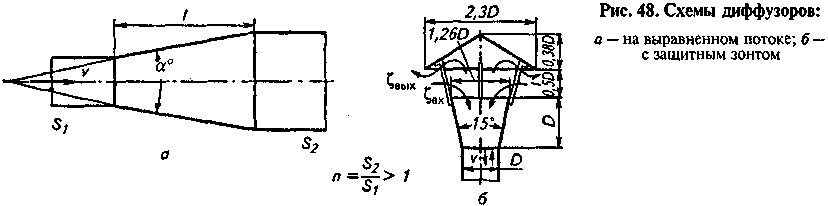

Диффузор – это фасонная часть воздухопровода, позволяющая плавно увеличить площадь сечения и уменьшить скорость воздуха (рис. 14.3).

Рис. 14.1 – Колено (а), отводы (б)

Рис. 14.2 – Схемы конфузоров: а – с заделкой в стену: 1 – конфузор; 2 – аспирируемая машина; б – на выровненном потоке

Рис. 14.3 – Схемы диффузора: а – на выровненном потоке; б – с защитным зонтом

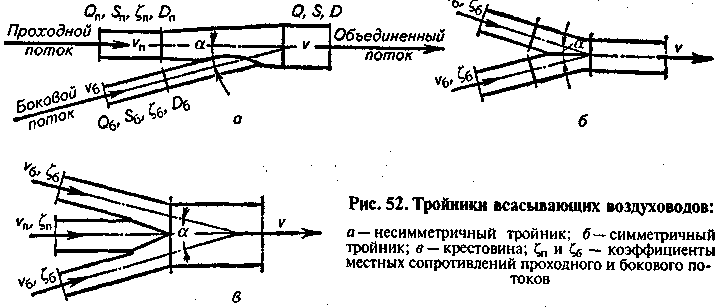

Рис. 14.4 – Тройники

всасывающих воздуховодов: а –

несимметричный тройник; б – симметричный

тройник; в – крестовина;

![]() и

и

![]() - коэффициенты местных сопротивлений

проходного и бокового потоков.

- коэффициенты местных сопротивлений

проходного и бокового потоков.

Таблица 14.1 – Коэффициент сопротивления отводов круглого сечения

αº |

20º |

30º |

45º |

60º |

75º |

90º |

110º |

130º |

150º |

180º |

при R=d |

||||||||||

|

0,06 |

0,09 |

0,13 |

0,16 |

0,19 |

0,21 |

0,24 |

0,25 |

0,27 |

0,29 |

при R=1,5d |

||||||||||

|

0,05 |

0,08 |

0,1 |

0,13 |

0,15 |

0,17 |

0,19 |

0,2 |

0,22 |

0,24 |

при R=2d |

||||||||||

|

0,05 |

0,07 |

0,09 |

0,12 |

0,14 |

0,15 |

0,17 |

0,18 |

0,19 |

0,21 |

Таблица 14.2 – Коэффициенты сопротивления конфузоров

lк/D |

αº |

||||||||

0 |

10 |

30 |

45 |

60 |

90 |

120 |

150 |

180 |

|

0,10 |

0,5 |

0,40 |

0,25 |

0,20 |

0,18 |

0,24 |

0,32 |

0,41 |

0,50 |

0,25 |

0,5 |

0,34 |

0,17 |

0,13 |

0,14 |

0,21 |

0,30 |

0,39 |

0,50 |

0,60 |

0,5 |

0,28 |

0,13 |

0,10 |

0,12 |

0,20 |

0,29 |

0,38 |

0,50 |

1,00 |

0,5 |

0,27 |

0,11 |

0,09 |

0,11 |

0,19 |

0,28 |

0,38 |

0,50 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 14.3 – Коэффициенты сопротивления диффузоров на выровненном потоке

Сечение |

α, º |

||||||||

|

5 |

10 |

15 |

20 |

25 |

30 |

40 |

50 |

|

1,5 |

Кр. |

0,05 |

0,04 |

0,05 |

0,06 |

0,08 |

0,10 |

0,14 |

0,17 |

Кв. |

0,06 |

0,06 |

0,08 |

0,11 |

0,15 |

0,19 |

0,27 |

0,32 |

|

2,0 |

Кр. |

0,08 |

0,08 |

0,11 |

0,15 |

0,20 |

0,24 |

0,35 |

0,42 |

Кв. |

0,10 |

0,13 |

0,20 |

0,27 |

0,37 |

0,57 |

0,67 |

0,81 |

|

2,5 |

Кр. |

0,09 |

0,11 |

0,15 |

0,21 |

0,28 |

0,35 |

0,50 |

0,60 |

Кв. |

0,13 |

0,18 |

0,28 |

0,39 |

0,53 |

0,67 |

0,97 |

1,15 |

|

3,0 |

Кр. |

0,10 |

0,13 |

0,18 |

0,25 |

0,34 |

0,43 |

0,61 |

0,73 |

Кв. |

0,15 |

0,22 |

0,34 |

0,47 |

0,65 |

0,81 |

1,18 |

1,41 |

|

Примечание: Кр – круглое; Кв – квадратное

Таблица 14.4 – Коэффициенты сопротивления диффузоров с защитным зонтом

Н/do |

|

|

0,1 |

1,4 |

2,6 |

0,2 |

0,8 |

1,3 |

0,4 |

0,5 |

0,7 |

0,5 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

0,3 |

0,6 |

≥1,0 |

0,25 |

0,6 |

Для определения коэффициента сопротивления диффузора необходимо знать степень расширения и угол раскрытия. Коэффициент сопротивления диффузора определяется по таблице 14.3.

Степень расширения диффузора находят по формуле:

n=![]()

где a – размер выходного отверстия, м;

S – площадь поперечного сечения, м2.

Угол раскрытия диффузора находят из формулы:

![]()

где а – наибольшая сторона диффузора.

Если в таблице нет диффузоров с n > 4,то n определяют по формуле внезапного расширения:

![]()

где S1 и S2 – площади входного и выходного сечения диффузоров, м2.

Тройником называют фасонную часть воздухопровода, предназначенную для объединения или разъединения двух воздушных потоков (рис. 14.4).

В тройнике имеются три диаметра: Dп – диаметр проходного воздухопровода, Dб – диаметр бокового воздухопровода и D – диаметр воздухопровода объединенных потоков.

Тройник имеет два коэффициента сопротивления:

![]() – коэффициент

сопротивления проходного потока;

– коэффициент

сопротивления проходного потока;

– коэффициент

сопротивления бокового потока, которые

зависят от угла, отношения площадей![]() ,

а также от отношения расходов воздуха

,

а также от отношения расходов воздуха

![]() .

Коэффициенты сопротивления тройника

находят по приложению 4.

.

Коэффициенты сопротивления тройника

находят по приложению 4.

Отрицательное

значение коэффициента сопротивления

одного из потоков тройника, имеющего

меньшую скорость и меньший расход,

объяснятся явлением инжекции, то есть

этот поток не теряет, а приобретает

энергию за счет потока, имеющего большую

скорость и расход. Основное условие

нормальной работы тройника

будет соблюдено, если сумма потерь

давления в проходном участке

![]() равна сумме потерь давления в боковом

участке

равна сумме потерь давления в боковом

участке

![]() .

Это условие должно выполнятся при

расчете вентиляционных сетей. Для

выравнивания потерь давления уменьшают

диаметр воздухопровода, увеличивают

скорость потока или устанавливают

диафрагму на участке с меньшим

сопротивлением.

.

Это условие должно выполнятся при

расчете вентиляционных сетей. Для

выравнивания потерь давления уменьшают

диаметр воздухопровода, увеличивают

скорость потока или устанавливают

диафрагму на участке с меньшим

сопротивлением.

Расход воздуха в сети Q (в м3/с) рассчитывают по формуле:

Q = S·Vcp (14.4)

где S – площадь поперечного сечения воздухопровода, м2;

Vср – средняя скорость воздуха, м/с.

Расход воздуха можно определить по номограмме (рис. 14.5), соединяя линейкой среднюю скорость с диаметром.

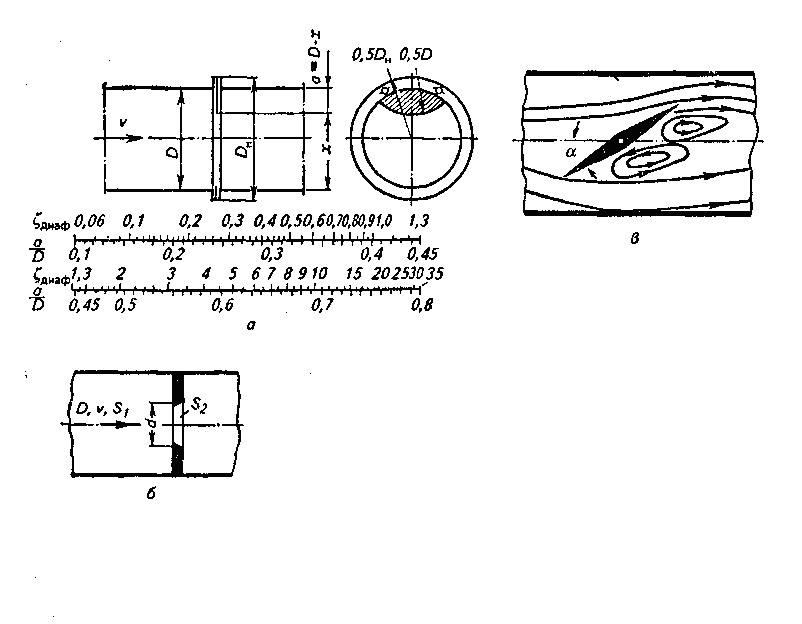

Для подбора глубины установки диафрагмы необходимо определить коэффициент сопротивления диафрагмы следующим образом:

![]() =

=

![]()

где ΔH – разность потерь давления на прямом и боковом участках, Па;

Hд – динамическое давление, Па.

Рис. 14.5 – Номограмма для расчета вентиляционных воздухопроводов

Рис. 14.6 – Диафрагма и заслонка в воздухопроводах: а – односторонняя диафрагма; б – диафрагма с центрально расположенным отверстием; в – поворотная заслонка;

Подбор циклона

Для высокоэффективной очистки воздуха от пыли, с целью устранения загрязнений окружающего атмосферного воздуха, извлечения из воздуха ценных пищевых и кормовых продуктов и предотвращение пылевых взрывов используют пылеотделители. В вентиляционной сети, для которой ведется расчет, в качестве пылеотделителя служит циклон.

При подборе циклона необходимо руководствоваться расходом воздуха и типом циклона. Подбор циклона заключается в определении его марки и основных характеристик.

Для определения коэффициента сопротивления циклона необходимо знать входную скорость воздушного потока, для чего из справочных данных находят размер входного отверстия.

Входную скорость в циклон определяют по формуле:

Vвх

=![]() (14.5)

(14.5)

где Sвх = а b – площадь входного отверстия, м2;

а, b – размеры входного отверстия в циклон по замерам.

Оптимальная входная скорость в цилиндрические циклоны составляет 15…18, в конусные – 12…14 м/с.

Значение коэффициента сопротивления циклона по замерам находят из формулы:

(14.6)

(14.6)

где Нц – сопротивление циклона по замерам, Па.

Коэффициенты сопротивления и входные скорости существующих циклонов приведены в табл. 14.5.

Расчет и подбор вентилятора

Вентиляторами называют воздуходувные машины, развивающие давления до 30000 Па. Вентиляторы предназначены для сообщения воздуху механической энергии, расходуемой в сети на преодоление всех сопротивлений, и кинетической энергии воздуха для его перемещения по воздухопроводу.

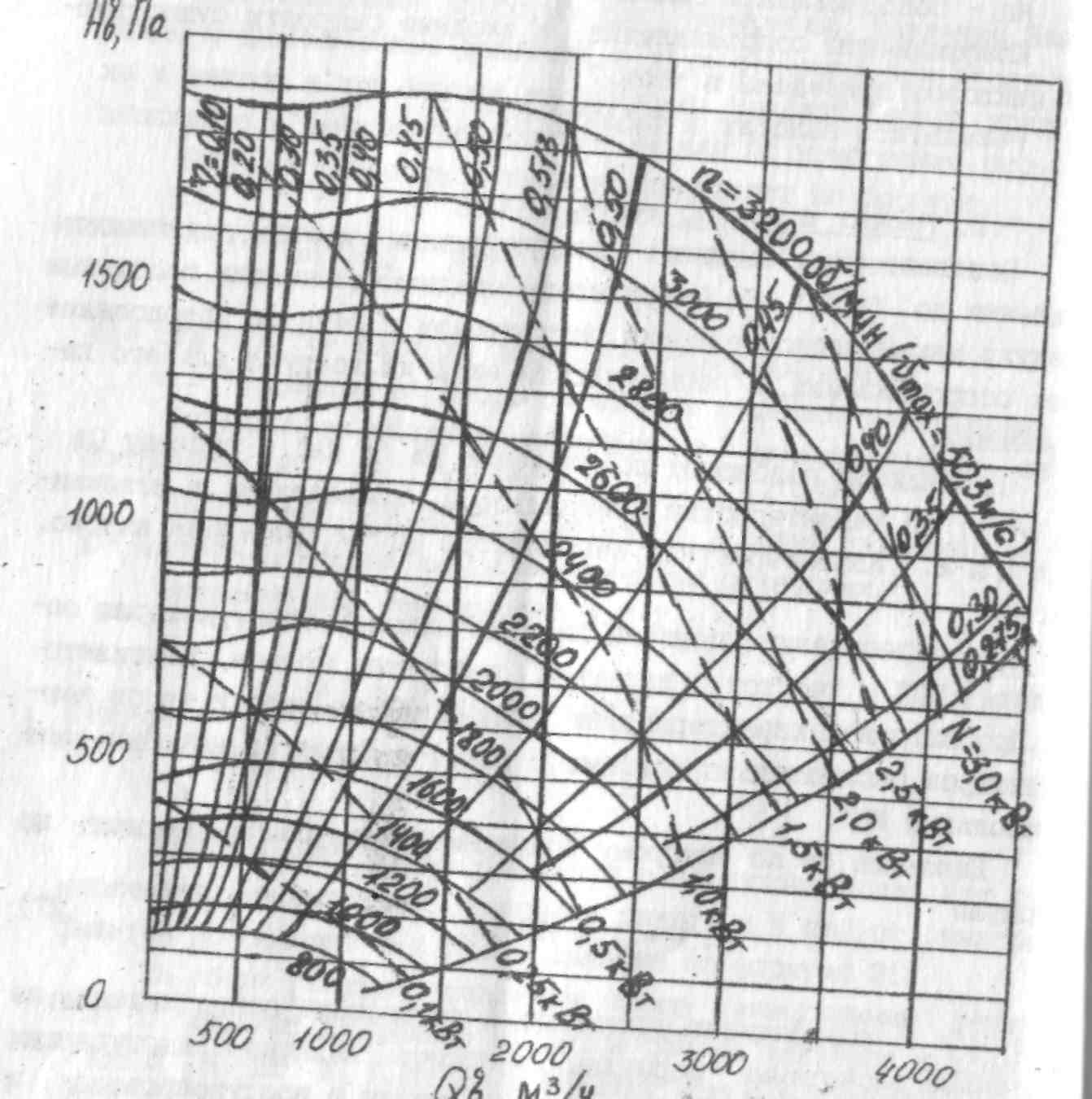

Вентилятор подбирают

по давлению Нв

(в Па) и расходу Qв

(в м3/ч)

из характеристик вентиляторов. Пример

характеристики вентилятора ВЦП-3 приведен

на рис. 14.7. Для расчетов могут быть

использованы и иные вентиляторы с иными

характеристика ми.

ми.

Рис. 14.7 – Характеристика вентилятора ВЦП – 3 (Ц6-46 №3)

На пересечении величин Нв и Qв (рис. 14.7) находят точку, которая определяет КПД и частоту вращения рабочего колеса вентилятора. Просматривая характеристики нескольких номеров и типов вентиляторов, окончательно принимают вентилятор с наибольшим КПД.

Давление Нв, по которому подбирают вентилятор, находят по формуле:

Нв=1,1·![]() (14.7)

(14.7)

где 1,1 – коэффициент, учитывающий добавочные сопротивления, не учтенные расчетными формулами, например, наличие выступающих прокладок во фланцевых соединениях, вмятин в воздухопроводах и т.п;

Нсети – сопротивление сети, равное сумме потерь давления на участках главной магистрали.

Расход воздуха, необходимый для подбора вентилятора, находят по формуле:

![]() ,

(14.8)

,

(14.8)

где Qсети – полезный расход воздуха в сети, равный сумме расходов воздуха аспирируемых машин;

Qподс – подсос воздуха в сети;

Qподс = Q1+Q2, (14.9)

где Q1 – подсос воздуха в воздухопроводах, принимают ориентировочно 5% от полезного расхода Q сети;

Q2 – подсос воздуха в батарейном циклоне со шлюзовым затвором, принимают 150 м3/ч.

Мощность для привода вентилятора (кВт) определяют по формуле:

![]() (14.10)

(14.10)

где Qв – расход воздуха, перемещаемого вентилятором, м3/c;

Нв – давление вентилятора, Па;

![]() в

– КПД вентилятора.

в

– КПД вентилятора.

Мощность электродвигателя для привода вентилятора определяют по формуле:

где к – коэффициент запаса, принимают от 1,1 при Nэ>5 кВт до 1,5 при Nэ<0,5 кВт;

q1 – КПД подшипников вентилятора (q1=0,97);

q2 – КПД передачи (для клиноременной передачи q2=0,98…0,96; для плоскоременной q2=0,85…0,9).

Номер вентилятора определяют по диаметру рабочего колеса. Ход вентилятора определяют по направлению вращения рабочего колеса.

После подбора вентилятора и определения его основных параметров работы (мощности, к.п.д., числа оборотов) необходимо произвести сравнение полученных данных с данными, указанными на вентиляторе, установленном в данной сети.