- •Правила техники безопасности при работе на вентиляционных установках

- •Порядок проведения лабораторных занятий

- •Обзор конструкций микроманометров

- •Приборы для измерения скорости движения воздуха

- •1. Чашечный анемометр

- •2. Крыльчатый анемометр

- •3. Анемометры цифровые

- •4. Кататермометр

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №1

- •Лабораторные работы № 2 Измерение давлений в воздухопроводах

- •Построение графика распределения давления

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №2

- •Лабораторная работа № 3 Определение режима движения потока жидкости

- •Порядок проведения работы

- •Лабораторная работа №4 Испытание центробежного вентилятора с помощью эвм

- •Теоретическая часть

- •Описание установки

- •Методика выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Правила и порядок выполнения виртуальной работы

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №5

- •Лабораторная работа №6 Измерение скоростей и расходов воздуха в воздухопроводах с помощью анемометров и микроманометров.

- •Лабораторная работа №7 Определение скоростей витания зерен различных сельскохозяйственных культур.

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №7

- •Лабораторная работа №8 Определение аэродинамического сопротивления плотного слоя зерна

- •Экспериментальная установка.

- •Методика проведения работы

- •Обработка результатов опытов.

- •Общие сведения

- •Способы определения запыленности

- •Определение содержания пыли весовым методом с помощью аспиратора а822

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №11

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №13

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №14

- •Лабораторная работа №15 Обнаружение и устранение дефектов аспирационных сетей

- •Литература

- •Содержание

- •230008, Г. Гродно, ул. Терешковой, 28

- •230008, Г. Гродно, ул. Терешковой, 28

Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №11

1. Какие способы определения запыленности воздуха Вы знаете?

2. Какие фильтры применяют для определения запыленности воздуха весовым способом?

3. По какой формуле рассчитывают запыленность воздуха?

4. По какому принципу измеряют давление фотопылемерами?

5. Что представляют собой электростатический и акустический способы определения запыленности воздуха?

6. Опишите принцип действия ротационной воздуходувной машины?

7. Какие концентрации пыли в воздухе рабочих помещений допускает ГОСТ 12.1.005 – 76 для различных видов пыли?

Лабораторная работа №12

Определение запыленности воздуха в воздухопроводах

и коэффициента очистки пылеотделителя

(фильтра или циклона)

Цель работы: Научиться отбирать пылевые пробы и определять концентрацию пыли в воздуховодах и коэффициент очистки в пылеотделителях при испытании вентиляционных установок.

Необходимые приборы и приспособления: Пневмо-метрическая трубка, микроманометр, ротационная установка или реометр с пылесосом, пылевой питатель, показанный на рис. 12.1, или другой конструкции, аллонжи (или фильтр с патроном), весы, пинцет, штатив, пылезаборная трубка с наконечниками, секундомер.

Необходимые знания: Главное условие и особенности отбора пылевых проб в воздуховодах. Формулы определения весовой концентрации и коэффициента очистки пылеуловителя. Устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов для определения запыленности воздуха.

Порядок выполнения работы. Составляют форму таблицы 12.1. Включают вентиляционную установку и замеряют динамическое давление на входе в пылеуловитель (фильтр, циклон или электроциклон) по двум взаимно-перпендикулярным направлениям с целью определения скорости воздуха в измеряемой точке. Для определения расстояния точек замеров от стенок воздуховода пользуются приложением 2. По динамическому давлению из номограммы на рисунке 6.1 или по формуле (6.7) определяют скорость воздуха в каждой точке. Результаты этих измерений заносят в табл. 12.1 (графы 5 и 6). Затем собирают установку. Одним из главных условий отбора пылевых проб в воздуховодах является соблюдение изокинетичности потоков, когда скорость движения воздуха через входное отверстие пылезаборной трубки равна скорости движения воздуха в данной точке воздуховода. Скорость всасывания в пылезаборной трубке определяется расходом воздуха по ротаметру воздуходувки или реометру для регулирования скорости во входном отверстии пылезаборной трубки изменяют расход и применяют сменные насадки в пылезаборной трубке разного диаметра.

Перед отбором пробы аллонжи и фильтры взвешивают на аналитических весах. Вес каждого аллонжа (фильтра) и его порядковый номер заносят в таблицу 12.1 и проставляют на аллонже или выступе защитного кольца фильтра. Продолжительность отбора пробы на аллонжи в каждой точке воздуховода принимают 0,5…2 мин. По окончании отбора пылевой пробы аллонж (фильтр) взвешивают на тех же аналитических весах. Зная вес чистого аллонжа и вес аллонжа с пылью, подсчитывают весовую концентрацию на выходе из пылеуловителя (фильтра, циклона или электроциклона).

Рис. 12.1. Пылевой питатель: 1 – пылесос; 2 – стеклянный сосуд; 3 – резиновый шланг; 4 – стеклянная трубка с пробкой.

Для определения коэффициента очистки пылеуловителя необходимо знать запыленность воздуха не только на выходе, но и на входе в пылеотделитель. При выполнении работы в лабораторных условиях запыленность воздуха на входе в пылеуловитель может быть создана пылевым питателем, который подает определенное количество пыли в воздуховод перед пылеуловителем.

Конструкция пылевых питателей может быть различной. На рисунке 12.1 показан пылевой питатель пульверизационного типа. Стеклянный сосуд 2 питателя вместе с пылью взвешивают до и после опыта. По разности весов находят количество пыли, поданной в воздуховод за время опыта. Разделив вес пыли на расход воздуха за время опыта, находят концентрацию пыли до пылеуловителя по формуле 12.2. В стеклянный сосуд, наполненный пылью на 2/3 объема, снизу нагнетают воздух из пылесоса 1. Через отверстие верхней пробки и стеклянную трубку со шлангом 3 аэрированная пыль попадает в воздуховод вентиляционной сети с помощью стеклянной изогнутой трубки 4, которая вставляется в воздуховод.

Зная запыленность воздуха на входе (а1) и на выходе (а2), коэффициент очистки пылеуловителя η можно определить по следующей формуле:

![]() (12.1)

(12.1)

или в процентах:

![]()

где a1 – запыленность воздуха после пылеотделителя, в воздуховоде, найденная по формуле:

![]() мг/м3

(12.2)

мг/м3

(12.2)

где

а2

- запыленность

воздуха после пылеотделителя, определенная

по формуле

![]() ,

,

А1 – вес чистого фильтра до опыта, мг;

А2 – вес фильтра с пылью после опыта, мг;

t – время отсоса;

G1 и G2 – вес пылевого питателя до опыта и после опыта в мг;

t1 – время работы пылевого питателя в сек;

Q – расход воздуха м3/сек в воздуховоде до пылеотделителя, определенный по формуле.

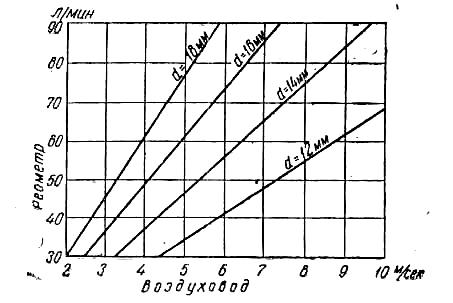

Если доступ к выхлопу воздуха из пылеотделителя свободен, лучше отбирать пробы непосредственно с помощью патрона без пылезаборной трубки. Для этого применяют насадки с различными диаметрами входных отверстий. График для подбора конических насадок к фильтрам АФА-В-18 при расходах до 90 л/мин дан на рис. 12.2.

Рис. 12.2. График подбора диаметров конических насадок к фильтрам АФА-В-18.

При проведении опытов и расчете концентрации пыли в воздуховоде перед пылеотделителем по формуле (12.2) не следует допускать наличия взрывоопасной концентрации. Для этого полученный по формуле (12.2) результат нужно сравнить с минимальным пределом взрывоопасной концентрации для данного вида пыли. Если запыленность воздуха при опытах получилась взрывоопасной, надо уменьшить навеску пыли в пылевом питателе или увеличить время работы пылевого питателя.

При испытании пылеотделителя в производственных условиях вес пыли определяется балансовым методом, посредством отбора и взвешивания пыли, уловленной пылеотделителем с прибавлением пыли, уносимой очищенным воздухом.

Найденный вес пыли подставляется в числитель формулы (12.2) вместо разности весов питателя, t1 — время отбора пыли из самотека пылеотделителя.

Вопросы для самоконтроля знаний

к лабораторной работе №12

1. Почему при отборе пылевой пробы нужно соблюдать изокинетичность потока?

2. Какие концентрации пыли допустимы в воздуховодах по условиям взрывобезопасности?

3. Как определить коэффициент очистки пылеуловителя?

4. Методика выполнения работ?

Лабораторная работа №13

Измерение сопротивления всасывающего фильтра и подсоса воздуха в фильтре при различных нагрузках на ткань

Цель работы: Научиться измерять сопротивление фильтра и подсос воздуха в фильтре при испытании вентиляционных установок. Найти зависимость сопротивления фильтра от нагрузки на ткань.

Необходимые приборы и инструменты: Пневмомет-рическая трубка, микроманометр, линейка и метр.

Необходимые знания: Вывод из уравнения Д. Бернулли о потерях давления. Формула сопротивления фильтра.

Порядок выполнения работы: Замеряют диаметр и длину рукавов и определяют площадь фильтрующей поверхности фильтра в м2. Замеряют диаметр и длину прямых участков воздуховодов и выясняют характеристику фасонных частей от измеряемых сечений до входного и выходного отверстий фильтра. Все эти размеры наносят на схему. Составляют форму таблиц 6.1 и 13.1. Пускают в ход вентиляционную установку. Производят замеры общего и динамического давлений в двух сечениях при входе воздуха во всасывающий фильтр и при выходе из фильтра. Находят расход воздуха QBX, входящего в фильтр, по формуле 6.5 и определяют нагрузку на ткань по зависимости:

![]()

где SФ – фильтрующая площадь, м2;

qуд – удельная нагрузка на ткань, м3/ч м2.

Записывают уравнение Д. Бернулли в общих давлениях и находят потери давления между измеряемыми сечениями. Например, для сечений 4-4 и 5-5 (рис. 2.1):

![]() (13.1)

(13.1)

откуда

![]()

Подсчитывают

потери давления в воздуховодах

от измеряемого

сечения 4-4 до

входа в фильтр (точка А)

и

от выхода из фильтра (точка Б)

до сечения 5-5

после фильтра

по формулам 6.6, 6.7 или 6.8. Из общих потерь

давления между измеряемыми сечениями

![]() вычитают найденные расчетом потери

давления в воздуховодах

и

и определяют

искомые потери давления в фильтре НФ

(или сопротивление фильтра):

вычитают найденные расчетом потери

давления в воздуховодах

и

и определяют

искомые потери давления в фильтре НФ

(или сопротивление фильтра):

![]() (13.2)

(13.2)

Подсос воздуха в фильтре определяют по разности расходов на входе и выходе.

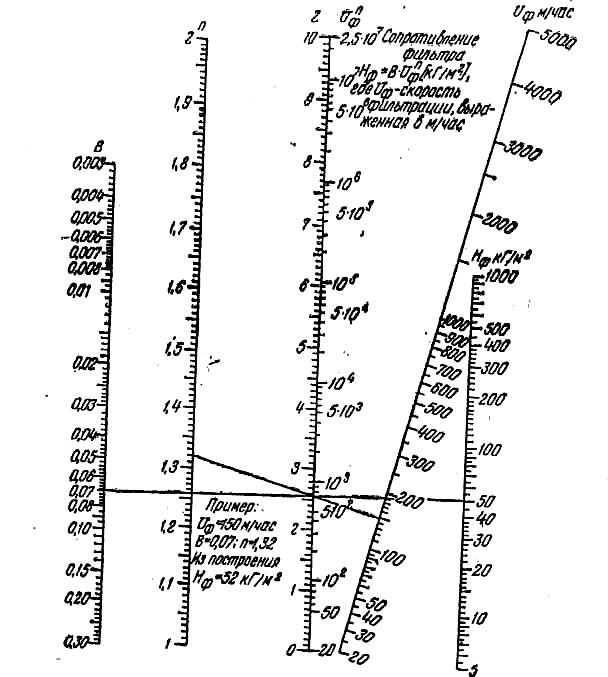

Количество значений различных нагрузок на ткань, или скоростей фильтрации, принимают не менее двух. Записывают формулу сопротивления фильтра:

![]() (13.3)

(13.3)

По нагрузке на

ткань или по скорости фильтрации υФ,

которая численно равна нагрузке на

ткань qУД,

и опытным

коэффициентам В

и п

находят

табличное сопротивление фильтра из

номограммы, приведенной на рисунке

13.1. Величину коэффициентов сопротивления

фильтра В

и п

можно принять:

для ткани, запыленной мучной пылью, –

В

= 0,15, п =

1,2; зерновой

пылью – В

= 0,13, п =

1,27. Сопротивление фильтра по номограмме

на рис. 13.1 определяют следующим образом:

точку значения коэффициента п

соединяют

линейкой со значением скорости фильтрации

υФ

и находят промежуточную точку на средней

вертикальной шкале

![]() .

Эту точку

соединяют линейкой с коэффициентом В

и на продолжении

линейки справа на крайней вертикальной

шкале отыскивают искомое сопротивление

фильтра НФ.

Результаты

замеров и расчетов заносят в табл. 13.1.

.

Эту точку

соединяют линейкой с коэффициентом В

и на продолжении

линейки справа на крайней вертикальной

шкале отыскивают искомое сопротивление

фильтра НФ.

Результаты

замеров и расчетов заносят в табл. 13.1.

Для определения расхода воздуха на входе в фильтр и на выходе из фильтра необходимо пользоваться формулами (12.1), (6.5) и методикой, изложенной в лабораторной работе № 6:

![]() (13.4)

(13.4)

![]() (13.5)

(13.5)

Результаты замеров и расчетов сопротивления, подcoca, нагрузки на ткань сравнивают с табличными теоретическими данными и дают заключение о причинах расхождения.

Рис. 13.1. Номограмма для расчета потерь давления в фильтрах.

При ответах на вопросы необходимо проработать теоретическую часть курса о матерчатых фильтрах, проанализировать величины, входящие в формулу 13.3, уяснить механизм очистки ткани фильтра. Нормальный подсос в фильтрах считается 15-20%, нормальная удельная нагрузка на ткань 100…120 м3/ч·м2.