- •Правила техники безопасности при работе на вентиляционных установках

- •Порядок проведения лабораторных занятий

- •Обзор конструкций микроманометров

- •Приборы для измерения скорости движения воздуха

- •1. Чашечный анемометр

- •2. Крыльчатый анемометр

- •3. Анемометры цифровые

- •4. Кататермометр

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №1

- •Лабораторные работы № 2 Измерение давлений в воздухопроводах

- •Построение графика распределения давления

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №2

- •Лабораторная работа № 3 Определение режима движения потока жидкости

- •Порядок проведения работы

- •Лабораторная работа №4 Испытание центробежного вентилятора с помощью эвм

- •Теоретическая часть

- •Описание установки

- •Методика выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Правила и порядок выполнения виртуальной работы

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №5

- •Лабораторная работа №6 Измерение скоростей и расходов воздуха в воздухопроводах с помощью анемометров и микроманометров.

- •Лабораторная работа №7 Определение скоростей витания зерен различных сельскохозяйственных культур.

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №7

- •Лабораторная работа №8 Определение аэродинамического сопротивления плотного слоя зерна

- •Экспериментальная установка.

- •Методика проведения работы

- •Обработка результатов опытов.

- •Общие сведения

- •Способы определения запыленности

- •Определение содержания пыли весовым методом с помощью аспиратора а822

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №11

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №13

- •Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №14

- •Лабораторная работа №15 Обнаружение и устранение дефектов аспирационных сетей

- •Литература

- •Содержание

- •230008, Г. Гродно, ул. Терешковой, 28

- •230008, Г. Гродно, ул. Терешковой, 28

Вопросы для самоконтроля знаний к лабораторной работе №5

1. Какой закон выражает уравнение Д.Бернулли и как написать его в общих избыточных давлениях?

2. Как определить по замерам потери давления между двумя последовательными сечениями воздухопровода?

3. По какой формуле рассчитывают потери давления в воздухопроводах на участке сети?

4. Как называют величину R в формуле потерь давления и по какой формуле ее можно рассчитать?

5. Как называют величину λ в формуле потерь давления?

6. По какой формуле рассчитывают потери давления на местные сопротивления?

7. Для чего применяют конфузор и от чего зависит его коэффициент местного сопротивления?

8. От чего зависит коэффициент местного сопротивлении отвода?

9. От чего зависят коэффициенты местных сопротивлений тройника?

10. По какой формуле определяется среднее динамическое давление?

Лабораторная работа №6 Измерение скоростей и расходов воздуха в воздухопроводах с помощью анемометров и микроманометров.

Цель работы: Научиться измерять скорости и расходы воздуха в воздуховодах при испытании вентиляционных установок. Подтвердить справедливость уравнения неразрывности воздушного потока. Научиться определять среднюю скорость воздуха в воздуховодах исследованием поля скоростей.

Необходимые приборы и инструменты: Пневмомет-рическая трубка, микроманометр, шланги, шнур, линейка, анемометр.

Необходимые знания: Способы и приборы для измерения скоростей воздуха. Законы распределения скоростей по сечению воздуховода. Зависимости удельного веса и плотности воздуха от давления, температуры и влажности. Уравнение неразрывности воздушного потока.

Порядок выполнения работы. Составляют формы таблиц 6.1, 6.2 и 6.3. Замеряют диаметры воздуховодов в двух последовательных сечениях и наносят их величины на схему и в таблицы 6.1, 6.2 и 6.3. Определяют площади поперечных сечений воздуховодов по формуле или по номограмме.

Среднюю скорость и расход воздуха можно определить двумя способами:

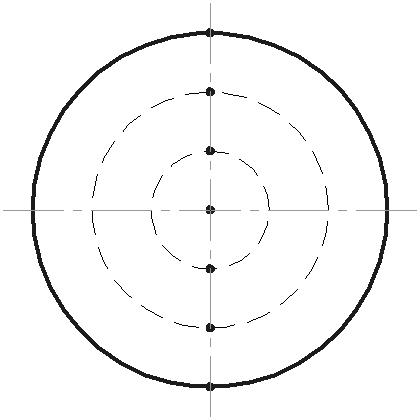

1. По среднему динамическому давлению. При этом способе разбивают поперечное сечение воздуховода на несколько колец равновеликой площади и замеряют динамическое давление в точках, совпадающих с центрами площадей колец.

Число точек замеров зависит от диаметра воздуховода и требуемой точности результатов.

Рис.6.1. – Схема к определению числа точек замеров

Расстояние r каждой точки замера от центра круглого воздуховода находят по следующей зависимости:

![]() , (6.1)

, (6.1)

где R — радиус воздуховода, м;

п - порядковый номер точки замера от центра воздуховода;

m - число колец, на которые требуется разбить воздуховод.

Среднюю скорость воздуха определяют по среднему динамическому давлению, м/с:

(6.2)

(6.2)

где Ндср – среднее динамическое давление, подсчитанное по формуле:

![]() (6.3)

(6.3)

где п — число точек замера.

Среднюю скорость можно также определять по следующей зависимости:

![]() (6.4)

(6.4)

где υ1; υ2…υп – скорости воздуха в измеряемых точках, определяются по динамическим давлениям из формулы (1.2).

Результаты измерений и расчетов заносят в таблицы 6.1 и 6.2. Динамическое давление может быть определена непосредственным измерением (по схеме на рис. 2.2).

Для повышения точности измерений в данной работе желательно применить координатники, которые фиксируют положение пневмометрической трубки в воздуховоде при замерах.

Таблица 6.1. – Рабочая таблица результатов измерения давлений в воздухопроводах.

В сечении Диаметр воздуховода D мм

Номер точки замера |

Расстояние точки замера от стенки r, мм |

Вид давления |

|||||

общее |

статическое |

динамическое |

|||||

показание шкалы l, мм |

±НО, Па |

показание шкалы l, мм |

±НСТ, Па |

показание шкалы l, мм |

НД, Па |

||

1 2 … 6 |

|

|

|

|

|

|

|

Расход воздуха находят из уравнения неразрывности воздушного потока по средней скорости и площади поперечного сечения воздуховода:

![]() (6.5)

(6.5)

где Q - расход воздуха, м3/с;

S - площадь поперечного сечения воздуха, м2;

Vср – скорость воздушного потока, м/с.

Таблица 6.2 – Сводная таблица результатов расчетов и замеров скоростей и расходов воздуха по первому способу

Номер сечения по схеме |

Диаметр воздуховода D, м |

Площадь сечения воздуховода S, м2 |

Среднее динамическое давление НДср, Па |

Средняя скорость υср, м/сек |

Расход воздуха Q, м3/сек |

Расхождение расходов воздуха, % |

Примечание |

|

|

|

|

|

|

|

|

Если измерения проводились при параметрах воздуха, отличающихся от нормальных, следует произвести перерасчет скорости и расхода воздуха на нормальные условия.

2. По максимальному динамическому давлению. Этот способ определения средней скорости является приближенным и может рекомендоваться при выравненных потоках. Среднюю скорость воздуха υср при этом способе определяют по его максимальной скорости υmax из зависимости:

![]() (6.6)

(6.6)

где а - коэффициент поля скоростей, зависящий от числа Рейнольдса.

Максимальную скорость max в сечении воздуховода находят по максимальному динамическому давлению:

(6.7)

(6.7)

Поэтому основной задачей измерения при втором способе является выявление поля скоростей и измерение максимального динамического давления в поперечном сечении воздуховода. С этой целью в одном из сечений, где замерены динамические давления в нескольких точках по первому методу, проводят дополнительные замеры динамического давления еще в пяти точках. Результаты замеров заносят в табл. 6.3. Далее строят график распределения скоростей в поперечном сечении воздуховода по всем точкам. Выявляют максимальное динамическое давление и максимальную скорость. Сечение для измерения скорости по второму способу должно находиться как можно дальше от фасонных частей (не менее 3 диаметров от конфузоров и 10 диаметров от отводов).

Максимальную скорость воздуха находят расчетом по формуле (6.7).

Определяют степень турбулентности воздушного потока, то есть находят число Рейнольдса (Re) по максимальной скорости и диаметру, согласно зависимости:

![]() (6.8)

(6.8)

где D — диаметр воздуховода, м.

В зависимости от числа Рейнольдса принимают коэффициент поля скоростей α и находят среднюю скорость по формуле (6.6). При выборе коэффициента α можно руководствоваться следующими данными:

при Re ≤ 2320 а = 0,5

2320 < Re ≤ 105 а = 0,816…0,85

105 < Re < 1010 a = 0,85…0,88

После выполнения работы № 6 необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Как написать уравнение неразрывности воздушного потока для двух измеряемых сечений?

2. В каком сечении должна быть по теории больше плотность воздуха?

3. Какое расхождение в расходах воздуха получилось при

замерах в двух последовательных сечениях по одному и тому же способу (в процентах) и чем объясняются расхождения?

4. Соблюдается ли уравнение неразрывности воздушного потока для данных сечений?

5. Какая получается разница в расходах по первому и второму способам измерения (в процентах)?

На первый вопрос нетрудно ответить, если вспомнить закон сохранения массы воздуха при его прохождении через два последовательных сечения. При наличии параллельных участков необходимо учитывать следующую зависимость:

![]() ,

,

где Q - расход воздуха в измеряемых сечениях.

Для ответа на второй вопрос следует воспользоваться графиком распределения давления в воздуховодах (рис. 2.1) и формулами:

![]() ;

;

![]() ,

кг/м3

,

кг/м3

При ответах на третий и четвертый вопросы необходимо иметь в виду, что разница в расходах может быть объяснена подсосами или утечками воздуха через неплотности во фланцевых соединениях и через измеряемые отверстия. Кроме того, разница в расходах воздуха не должна противоречить изменению скорости воздуха в последующем сечении за счет изменения давления и удельного веса. Допустимым подсосом воздуха в воздуховодах считается 5%.

Ответ на четвертый вопрос должен быть положительным, если расхождения в расходах воздуха объясняются и не противоречат теории.

Таблица 6.3

Результаты замеров и расчетов средних скоростей и расходов воздуха по второму способу

№ точки замера в сечении воздуховода |

±НО, Па |

±НСТ, Па |

НД, Па |

Макимальное динамическое давление Н Дmax, Па |

Максимальная динамическая скоростьV, м/с |

Средняя скорость,V, м/с |

Диаметр воздухопровода D, м |

Площадь сечения воздухопровода S, м2 |

Расход воздуха Q, м3/с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|