- •Вопрос 1

- •Вопрос 2

- •Структура атс

- •Вопрос 3

- •Вопрос 4

- •5 Вопрос

- •6 Вопрос

- •7 Вопрос

- •8 Вопрос

- •Вопрос 16. Структура системы технического диагностирования.

- •Вопрос 17. Алгоритм информационные характеристики технического диагностирования.

- •Вопрос 18. Схема системы технического диагностирования и контроля рэс.

- •Вопрос 19. Особенности технического диагностирования.

- •20. Показатели систем технического диагностирования.

- •21. Диагностические параметры. Процесс выбора совокупности диагностических параметров.

- •22. Задачи моделирования. Классификация моделей.

- •26. Ориентированный граф. Матрица состояний.

- •27. Модель процесса изменения состояния рэо.

- •28. Информационная диагностическая модель.

- •29. Ошибки в тракте диагностирования

- •30. Схема принятия решений при диагностировании рэс.

- •31. Ошибки 1 и 2 рода при определении параметра в процессе контроля.

21. Диагностические параметры. Процесс выбора совокупности диагностических параметров.

ДП (диагностические параметры) – это параметры ОД используемые в установленном порядке для определения технического состояния объекта. Для каждого изделия РЭУС можно указать множество параметров или признаков характеризующих его техническое состояние. Большинство ДП-ов по своему назначению могут иметь двойственную природу, являясь одновременно Д-ми и техническими (или параметрами функционального использования), именно эти параметры, как правило, поддаются непосредственному измерению и для них проще всего установить нормы и допуски, выход за пределы которых характеризуют отказ или дефект РЭУ.

Характеристика отказа является выход за пределы допуска 1-го ДП. Решение о РС сложного РЭУ и всей РЭС приним-ся на основе измерения совокупности ДП, при чём эта совокупность тем больше, чем сложнее устройство.

Если значения ДП-ов не поддаются непосредственному измерению, то эти значения могут быть найдены путём обработки других парам-ов, связанные с искомыми прямыми функциональными зависимостями.

Совокупность ДП U(u1, … , un) предназначена для определения РС поиска места отказа и прогнозирования ТС. В большинстве своём представленные 3 подмножества совокупности ДП являются пересекающиеся.

Совокупность ДП должна характеризоваться и определять: 1.) полноту контроля, 2.) возможности поиска дефектов и opt-ия алгоритмов поиска, 3.) возможности прогнозирования возникновения повреждения(отказа), 4.)чувствительность к изменению сост-ия отдельных устройств РЭС и их составных частей и ходу течения деградационных процессов.

При выборе совокупности ДП необходимо помнить, что эту совокупность ДП следует минимизировать уменьшая её информационную избыточность при сохранении определённого качества Д (полноты контроля, достоверности, возможности поиска, прогноза, чувтвительности).

Другой важной особенностью выбора совокупности ДП-ов является то, что как правило в сложных РЭС выходные ТП которые могут характеризовать РС и отражать состояние РЭС стабилизируется путём применения обратных связей. Таким образом главной характ-ой совокупности ДП-ов должна быть чувствительность к изменению состояния РЭС происходящего под воздействием деградационных процессов. Таким образом процесс выбора совокупности ДП можно разделить на следующие этапы: 1.) определение множества состояний S; 2.) выбор совокупности ДП-ов. U(S) = U(S1, … , Sn) , Кпп → max , ԁU(Si) / ԁS → min; 3.) минимизация совокупности U(S); 4.) синтез рациональных алгоритмов проверки РС и поиска места дефекта; 5.) установление рациональных допусков на нормы ТП.

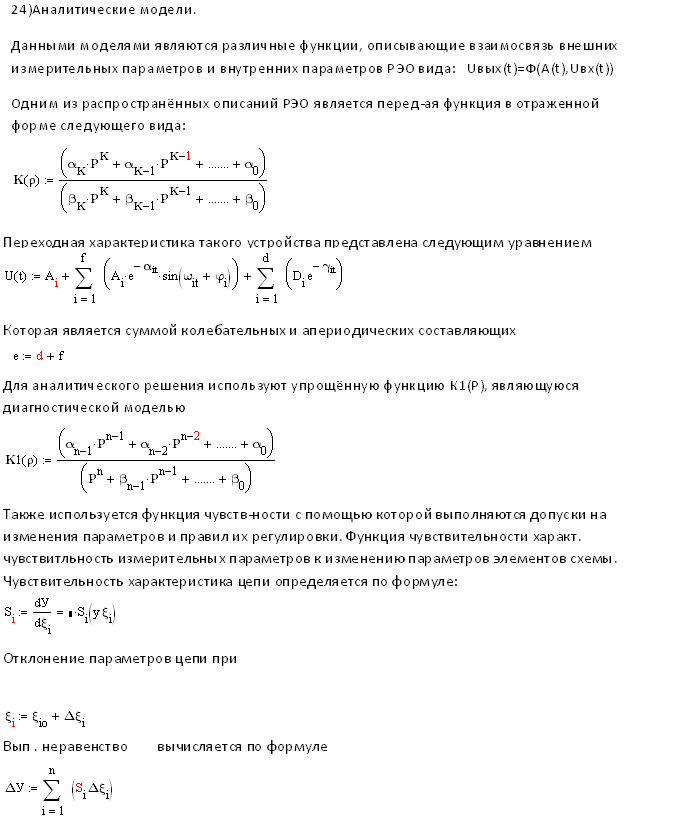

22. Задачи моделирования. Классификация моделей.

Моделирование является одним из инструментов с методологической точки зрения исследования сложных систем на всех стадиях их жизненного цикла.

Модель объекта или процесса представляется сущностью, характеризующий какие-либо определённые свойства реального объекта процесса представленные в удобной или наглядной форме.

Диагностические модели (ДМ) – это модели объектов или процессов Д, т.е. их формализованное описание которые являются исходными для определения и реализации алгоритмов Д-ия. ДМ следует рассматривать как совокупность методов построения матем-ой модели, определяющих в свою очередь методику формирования способов и алгоритмов определения ТС РЭУ и РЭС.

Классификация моделей наиболее тесно связана с самими структурами объектов. Таким образом ДМ можно условно разделить на следующие группы: 1.) Непрерывные модели, представляющие объект и протекающие процессы в непрерывно меняющемся времени, которые являются аргументом определённых ф-ий. Непрерывные ДМ-и – это в большей части алгебраические или диффер-ые линейные и нелинейные ур-ия включая перед-ые ф-ии, 2.) Дискретные модели, определяющие состояние ОД для послед-и дискретных значений времени без учёта характера протекающих в промежутках процессов. Эти модели представляются конечно-разностными уравнениями или конечными «автоматами» и используются для описания цифровых и импульсных устройств, 3.) Гибридные модели, описывающие реальные объекты, включающие как устройства непрерывного действия, так и импульсные(цифровые) устр-ва, 4.) Специальные модели, характеризующие большую группу моделей построение которых опр-ся спецификой объектов и особенностями ТД. К этой группе могут отнесены функц-ые модели, модели характ-к, информационных потоков и другое.

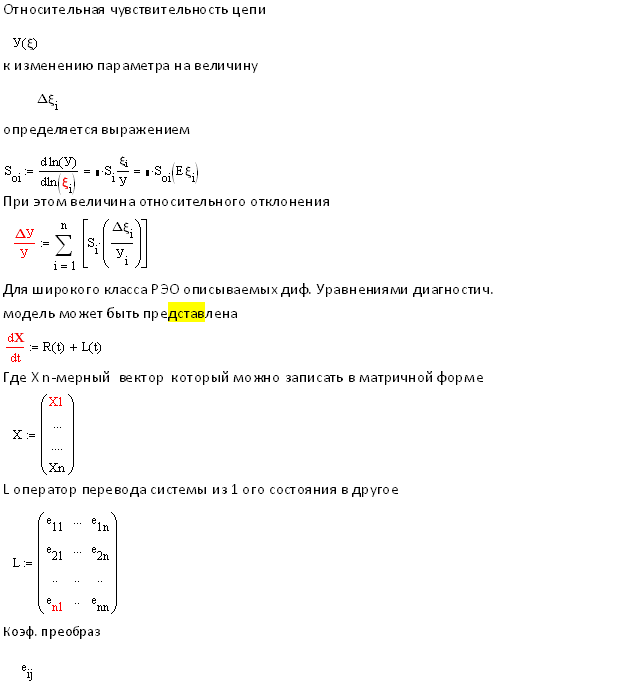

По методам представления взаимосвязи между состоянием объекта, его элементами и параметрами выходных сигналов, методы построения модели можно разделить на аналитические, графо-аналитические, функционально-логические и информационные.

Аналитические модели позволяют решать opt-ые задачи и получать соотношение между сост-ми объекта, ДП-ми и показателями качества в аналитическом виде.

Графо-аналитические модели – это диаграмма прохождения сигналов, своеобразные карты, иллюстрирующие процессы, протекающие в аналоговых объектах и позволяющие вскрывать неочевидные, но важные для решения диагностических задач, связи и влияния.

Функционально-логические модели – это модели построенные на основе логического анализа, функциональных схем изделий, учитывающий их особенности, а также работу в режиме Д-ия.

Информационные модели представляют информационные описания систем и процессов ТД-ия

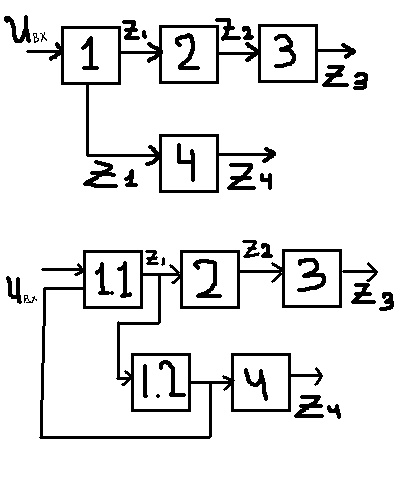

Ещё один вид модели- Функционально-диагностическая модель (ФДМ) на базе функциональных схем, устройств и систем .Ценность этой модели заключается в следующем: 1.) ФДМ является ориентированным графом, вершины которого блоки ФДМ, соединены дугами представляющими связи между блоками, входными/выходными полюсами, 2.) Логическая ФДМ лежит в основе построения ещё 1-го вида графа ФДМ, а именно матрица состояний, важного инструмента анализа объектов и синтеза системы ТД, 3.) Логическая ФДМ даёт наглядное представление о точках и характере возникновения отказов, а также его проявление и т.д.

ВОПРОС №23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.(ФДМ)

ФДМ на базе функциональных схем, устройств и систем. При построении этой модели структура объекта задана полностью и для неё и определены области значений входных и выходных параметров всех блоков определяющих состояние таковых. Если входной или выходной сигнал характеризуется рядом параметров, то каждый из них обозначается отдельно входом или выходом . Если в результате оказывается разделённый сигнал то это соответствует тому, что на входе следующего блока сигнал Yki также разделён и по мере накопления таких разделений формируется ФДМ.

Каждому определённому значению может быть поставлено соответствующая элементарная проверка, результат которой Zi ( или Xi) будет соответствовать РС или исправному т.е. допустимому значению параметров, а результат Zi ( или Xi)(под векторами) не допустимы.

Блок такой функциональной парам-ой схемы может быть заменён блоками, каждый из которых имеет один выход и только один и существенные для данного выхода/входа.

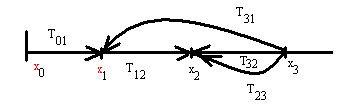

Для её построения необходимо правила: если хотя бы 1 вход блока Qi находится вне допуска, то выходной сигнал Zi=0 (под вектором), т.е. также вне допуска и блок Qi должен считаться в не РС. Количество блоков в такой ФДМ увеличивается по сравнению с исходной функциональной схемой. Но ценность этой модели заключается в том : - каждый выходной сигнал Zi отождествляется с результатом элементарной проверки. – ФДМ является ориентированным графом, вершины которого блоки ФДМ, соединённые дугами представляющими связями между блоками, входными \ выходными полюсами. – ориентированные графы на базе ФДМ являются графоаналитическими моделями , подчиняющиеся определённым, закономерностям, это позволяет сократить элементарные проверки. – логическая ФДМ лежит в основе построения ещё 1-ого вида графа ФДМ, а именно матрицы состояний, важен анализ объектов и синтез системы ТД. Логическая ФДМ да|т наглядное представление о точках и характере возникновения отказов, а также его проявлении.

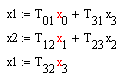

ВОПРОС № 25 ГРАФО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

В случае описания объекта системы линейных алгебраических уравнений, эту систему можно представить в виде функции диаграммы прохождения сигналов. Не вдаваясь в физическую сущность переменных и связей в ОД можно получить диагн-ое обеспечение объекта. Для построения диаграммы прохождения каждой переменной Хi строим узел. Переменная (сигнал) равна сумме входящих сигналов, а каждая из них равна произведению оператора входящей ветви на переменную (сигнал узла) из которого ветвь выходит.

Где

![]() это

оператор ветви выходящей из i-ого узла

и вхлдящий в К-ый узел. Допустим объект

описывается системой уравнений

это

оператор ветви выходящей из i-ого узла

и вхлдящий в К-ый узел. Допустим объект

описывается системой уравнений

В качестве диагностируемой модели можно использовать так называемую функциональную модель, представляющую собой графическое изображение объекта строящееся по следующему правилу.

1)Функциональный элемент-это логически законченный фрагмент принципиальной схемы, который обозн. Прямоугольниками. 2)Количество входов соответствует числу воздействий ,которые необходимо приложить чтобы получить реакцию на выходе элемента. Функциональный элемент модели может иметь сколько угодно входных сигналов и только один выходной 3)Внешние входные воздействия принимают только номинальные значения(т.е. перед началом диагностирования в зависимости от глубины поиска места отказа, необходимо проверить питание сложного РЭО, все внешние входные воздействия блока и платы.4) В каждом функциональном элементе модели известны номинальные значения входных и выходных сигналов, их функц-ую зависимость, а так же способ контроля. 5) В случае когда выходной сигнал i-го (блока) элементы является входным сигналом для i+1 элемента (блока), номинальные значения и допуски на эти сигналы совпадают. Если хотя бы один из входов функционального элемента подано недопустимое воздействие, то выходная реакция функционального элемента должна быть так же не допустимой.6)Состояние функционального элемента оценивается «1» если при подаче всех допустимых входов на выходе функционального элемента возникает допустимая реакция. Если же при подаче всех допустимых входов реакция функционального элемента окажется недопустимой, то его состояние оценивается «0».7) Цепи и связи между функциональными элементами модели надёжны .Вероятность появления двух отказов ничтожно мала .В этом случае ориентированный граф строят непосредственно по функциональной схеме РЭО. ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГРАФ СМОТРЕТЬ ВОПРОС 27