- •Билет 11 1) Типы лексических значений в многозначном слове

- •2)Глагол

- •Новые слова (неологизмы)

- •Диалектная лексика

- •Профессиональная и специальная лексика

- •Жаргонная лексика

- •Лексика нейтральная (межстилевая)

- •Лексика устной речи (разговорная, просторечная)

- •Лексика письменной речи (книжная и высокая)

- •Билет 19 2)Типы иноязычных слов

Билет 11 1) Типы лексических значений в многозначном слове

В зависимости от того, какой аспект положен в основу описания семантики слова, выделяются разные типы лексического значения: 1) тип номинативности значения: прямое и переносное; 2) тип мотивированности: немотивированное (первичное) - мотивированное (вторичное); 3) тип синтагматичности (сочетаемости): свободное – связанное.

1) По способу номинации, т.е. характеру связи значения слова с явлениями объективной действительности, выделяются два типа лексических значений - прямое и переносное. Исходное значение (или первичное) является прямым или номинативным, т.е. слово в этом значении прямо, непосредственно называет предмет, признак, явление. Например, слово ЛИСА, называя “животное”, употребляется в прямом значении.

Другие значения слова (вторичные), появившиеся на базе первичного, могут быть переносными. Слово в переносном значении называет предмет опосредованно, через отношение к другому предмету. Появление переносных значений обусловлено возникновением сравнений, ассоциаций, объединяющие разные явления действительности. Так, словом лиса называется не только животное, но “хитрый человек”. Это переносное значение слова возникло на основе сходства поведения животного и человека.

2) Лексическое значение слова может быть мотивированными немотивированным. Предметы и явления называются по тому признаку, который отличает их от других. Таким признаком, положенным в основу названия, может быть форма, цвет, размер, сходство с чем –либо. Например, многие ягоды получили свои названия по цвету - черника, голубика; грибы называются по месту произрастания или цвету – рыжик, белый, опята, подосиновик. Подобные слова являются мотивированными наименованиями, т.к. в их лексическом значении отражен признак, положенный в основу наименования. Иначе говоря, мы понимаем, почему предметы именно так называются. Мотивированные слова или ЛСВ имеют внутреннюю форму, т.е. они связаны с производящим словом или ЛСВ своей формой и общими семами. Значение прилагательного смолистый - “содержащий много смолы” передается с помощью значения слова смола. ЛСВ слова красный. - 1. Цвета крови и 2. Употр. для обозначения ценных сортов – красная рыба (СО) - имеют общий признак «цвет». Слово, имея лексическое значение, может быть абсолютно условным названием соответствующих явлений действительности, т.е. мы не можем объяснить, почему предметы, действия, признаки именно так называются: Такие слова являются немотивированными наименованиями. С точки зрения словообразования они имеют непроизводную основу: смола, жить. Внутренняя форма слова исторически изменчива и может быть утрачена: в настоящее время прилагательное красный (в 1-м значении) является немотивированным наименованием, имеет непроизводную основу и не соотносится по смыслу со словами “краса”, “красивый” (ср.: красна девица, красная площадь). 3) По возможности лексической сочетаемости, или виду синтагматических отношений между словами значения делятся на свободные и несвободные. Согласно традиционной классификации В.В. Виноградова выделяются 4 типа лексических значений. Свободное номинативное значение реализуется у слова с относительно широкой сочетаемостью. Свободными являются лексические значения слов сказка, читать, легкий и др. Например, слово сказка сочетается с прилагательными длинная, короткая, интересная, народная, литературная, русская; с глаголами читать, слушать, рассказывать, сочинять, любить и т.д. Слова, лексическая сочетаемость которых ограничена, обладают несвободными значениями. Фразеологически связанное значение реализуется только в условиях определенных сочетаний данного слова с очень ограниченным, устойчивым кругом лексических единиц, т.е. во фразеологических сочетаниях. Например, у слова кромешный значение “полный, абсолютно беспросветный” реализуется лишь в сочетаниях со словами ад или тьма. Количество слов, в сочетаниях с которыми реализуются такие значения, очень невелико, иногда сводится к одному слову: потупить взор (глаза, голову), закадычный друг, заклятый враг, насупить брови, трескучий мороз. Фразеологически связанное значение находится в зоне переходности между лексикой и фразеологией, а слова с таким значением являются компонентами фразеологических сочетаний. Такое значение фиксируется в толковых словарях под знаком ромба: à С дорогой душой (разг.) – «очень охотно»; набить цену (разг.) – «поднять цену» (СО). Синтаксически обусловленное значение - это переносное, коннотативное значение, которое реализуется у слова в определенных синтаксических функциях - сказуемого, обращения, реже подлежащего. Так, прямое значение слова медведь (“крупное хищное млекопитающее”), реализуется у слова обычно в роли подлежащего или дополнения. Переносное значение - “разг. о крупном, сильном, но грузном и неуклюжем, неловком человеке” (МАС) проявляется у данного слова, как правило, в функции сказуемого: Какой же ты медведь! (именная часть сказуемого).Такие значения развиваются у слов с отрицательной (дуб, пень, осел, змея, ворона, шакал) или положительной (орел, лев, блеск, вещь) эмоциональной оценкой. В лексикографии такое значение обозначается следующими способами: а) при помощи предлога о, свидетельствующего об употреблении слова в роли сказуемого: Мешок. 5.О неповоротливом, неуклюжем человеке (разг.) и б) грамматическими пометами: Рад, в знач. сказ. О чувстве радости, удовольствии, испытываемом кем-нибудь от кого/чего-нибудь (СО). Конструктивно ограниченные(или обусловленные) значения являются разновидностью синтаксически обусловленных. К ним относятся значения, реализующиеся только в определенной синтаксической конструкции. Установившаяся в литературном языке норма зависимости конструктивно ограниченного значения проявляется в строго определенных формах связей слов: управлении, согласовании и примыкании. Так, первое значение слова доктор является свободным: «То же, чтоврач». Второе значение реализуется в сочетании с род. п. имени существительного: «2. чего. Высшая ученая степень, а также лицо, которому присуждена эта степень. Доктор филологических наук»(СО). Наиболее многочисленной группой слов с данным типом значения являются глаголы: Кланяться. 4. перен., кому и перед кем. Обращаться с просьбой, униженно просить о чем-нибудь (разг.). Кланяться перед начальством. (СО). Но этим же типом синтагматики обладают слова и других частей речи: прилагательное зеленый в значении «неопытный по молодости» сочетается с существительными юнец, юноша, молодежь. Конструктивно ограниченное значение фиксируется словарями либо грамматической пометой (обычно для глаголов), либо речениями (для имен): 3. Вступить. во что. Стать членом какой-л. организации, участником чего-л. Вступить в профсоюз; Дань. 4. перен., чему. Необходимая или невольная уступка чему –л. Дань времени; Служака. (обычно с прил.: «старый», «хороший», «добрый»). Разг. Опытный, усердный, служащий (обычно о военном). Старый служака (МАС).

Билеты 13 1) Синонимы и их типы

В центре лексической системы находятся многозначные слова. К этой группе с одной стороны примыкают омонимы, а с другой стороны — синонимы, то есть синонимия — явление, противоположное омонимии, но тоже связанное с многозначностью.

Синонимы (от греч. Synonimos - одноименность) — слова, принадлежащие к одной и той же части речи, которые звучат и пишутся по-разному, а по смыслу тождественны или очень близки, например: Миг — момент (существительные); Бранить —ругать (глаголы); Огромный — громадный (прилагательные); Напрасно — зря (наречия); Возле — около (предлоги).

В современном русском языке различаются следующие группы синонимов: 1) Семантические (идеографические) синонимы, которые различаются оттенком значения: Молодость — юность (юность — первый этап молодости); Красный — алый — пунцовый (общий смысл этих слов одинаков, но красный — это цвет крови, алый — более светлый, пунцовый — более темный). 2) Стилистические синонимы, которые имеют разную сферу употребления или различную стилистическую окраску, но обозначают одно и то же явление действительности: Лоб (нейтральное) — чело (возвышенно-поэтическое); Отрывок (нейтральное) — фрагмент (книжное); Отрезать (нейтральное) — отхватить, оттяпать (просторечие). 3) Семантико-стилистические синонимы различаются лексическими значениями и стилистической окраской: сердиться (нейтральное), злиться (разговорное, то есть сердиться в значительной степени), беситься (разговорное, сердиться в очень сильной степени), серчать (просторечие, сердиться незначительно). 4) Особую группу составляют так называемые абсолютные синонимы (дублеты). Это слова, не имеющие ни семантических, ни стилистических различий:

В течение = в продолжение (предлоги); Лингвистика = языкознание = языковедение (существительные).

Слов-дублетов в русском языке немного. Как правило, в процессе исторического развития подобные слова или начинают различаться по смыслу, то есть становятся семантическими синонимами, или изменяется их стилистическая окраска и сфера употребления. Например: Азбука = алфавит; Забастовка = стачка; Самолет = аэроплан.

От общеязыковых синонимов необходимо отличать контекстуальные синонимы (иногда их называют индивидуально-авторскими). Контекстуальные синонимы — это слова, сближение которых по значению происходит лишь в условиях определенного контекста, причем за пределами этого контекста они не являются синонимами. Контекстуальные синонимы, как правило, экспрессивно окрашены, так как основная их задача — не называние явления, а его характеристика. Например, очень богат контекстуальными синонимами глагол говорить (сказать): Марья Кирилловна сыпала про близких, он молчал. Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у чертей отродясь не было клювов (Пауст.)

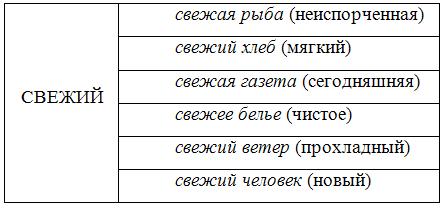

Синонимический ряд. Связь синонимии с многозначностью Синонимичные слова могут образовывать синонимический ряд, то есть объединение близких по значению слов, при этом в синонимическом ряду всегда есть главное, стержневое слово, которое обладает общим значением, нейтрально по стилистической окраске и входит в общеупотребительный пласт лексики. Стержневое слово всегда стоит в начале синонимического ряда и называется доминантой (от лат. Domi-nans - господствующий). Т аков, например, глагол упасть среди синонимичных ему слов: упасть, свалиться, бухнуться, шлепнуться, брякнуться, грохнуться, хлопнуться, полететь, ухнуться, загреметь и др. Так же, как и омонимы, синонимы связаны с явлением многозначности следующим образом: многозначное слово может входить в разные синонимические ряды. Синонимы

помогают

показать

разницу

в

оттенках

значения

многозначного

слова:

|

Синонимы возникают в результате различных процессов, протекающих в языке. Главными из них являются: 1) «Расщепление» одного лексического значения слова на два и более, то есть превращение однозначного слова в новое, многозначное слово. При этом развившиеся новые значения могут синонимизироваться со значениями других слов, существующих в данном языке. Так, в послереволюционное время у слова прослойка, помимо прямого значения «тонкий слой, полоска между слоями чего-нибудь» (прослойка крема в торте), развилось переносное значение — «общественная группа, часть общества, организации». В этом новом значении слово прослойка вступило в синонимические отношения со словами группа, слой. 2) Расхождение разных значений одного и того же слова, приводящее к потере семантической связи между ними. В результате у каждого из возникающих таким путем омонимов появляются свои собственные синонимические ряды. Так, прилагательное лихой, уже в древнерусском языке имевшее несколько значений, постепенно стало обозначать два совершенно различных качества: а) «плохой, трудный, опасный» (лихая година) ; б) «смелый, самоотверженный» (лихой кавалерист). Возникшие таким образом омонимы лихой (1) и лихой (2) входят в разные синонимические ряды: Лихой (1) — злой, тяжкий; Лихой (2) — смелый, удалой, молодецкий. 3) Заимствование иноязычных слов, близких по смыслу к исконным словам русского языка, в результате чего могут возникать синонимические ряды и пары слов: область — сфера; Всеобщий — глобальный; Предварительный — превентивный; Преобладать — превалировать. 4) Появление синонимических пар в результате словообразовательных процессов, постоянно протекающих в языке : Копание — копка; Пилотирование — пилотаж; Хронометрирование — хронометраж; Гранение — огранка; Оснащение — оснастка. Синонимы — это богатство языка. Синонимы употребляются в языке со следующими целями: 1)Для уточнения мысли; 2) Для выделения наиболее важных смысловых оттенков; 3) Для повышения образности и художественной изобразительности речи; 4) Для избежания в речи повторов, неточностей, смешения слов из разных стилей, языковых штампов и других стилистических ошибок. Сравните, например, синонимы бой и битва в приведенном отрывке: Софья рассказывала о всемирном бое народа за право на жизнь, о давних битвах крестьян Германии (М.Г.) Одним из наиболее распространенных приемов использования синонимов является так называемое нанизывание синонимов. Этот прием используется при максимальной детализации в процессе описания явления, а нередко и для создания градации: Какое же оно (море) серое? Оно лазурное, бирюзовое, изумрудное, голубое, васильковое \ Оно — синее-пресинее\ Самое синее на свете \ (Б. Заходер) Синонимы являются основой для создания антитезы — стилистического приема контраста, противопоставления. Вот как, например, синонимические цепочки грядущее — будущее, грядущий — завтрашний; жалок — ничтожен использованы в следующих отрывках: А мы называем грядущим будущее, ведь грядущий день — не завтрашний день (Б.Слуцкий) Откровенное презрение к себе! Жалок тот, кто его испытывает слишком часто. Ничтожен тот, кто ни разу в жизни его не переживал (В.Тендряков) |