- •2. Методы прохождения и комбинированные методы

- •2.1. Теневой метод

- •2.2. Временной теневой метод

- •2.3. Зеркально-теневой метод

- •2.4. Эхосквозной метод

- •3. Методы колебаний

- •3.1. Методы свободных колебаний

- •3.2. Методы вынужденных колебаний (резонансные)

- •4. Акусто-эмиссионный метод

- •4.1. Физические основы метода

- •4.2. Аппаратура

- •4.3. Области применения аэ

2. Методы прохождения и комбинированные методы

2.1. Теневой метод

Признаком

обнаружения

дефектов в дефектоскопии теневым

методом служит ослабление амплитуды

упругих волн, прошедших через ОК

(сквозной

сигнал). Количественной

оценкой

выявляемости дефекта является отношение

амплитуд электрических сквозных

сигналов при наличии дефекта

![]() и в его отсутствие

и в его отсутствие

![]() :

:

|

|

Это отношение амплитуд лежит в пределах (0 … 1).

Расчет акустического

тракта при контроле теневым методом

сводится к анализу ослабления амплитуды

сквозного сигнала. Сквозной сигнал

![]() (рис. 1-а) в отсутствие экрана-дефекта

(далее просто дефекта) определяют так

же, как при прохождении ультразвука

между действительным и мнимым

преобразователем в расчете донного

эхосигнала:

(рис. 1-а) в отсутствие экрана-дефекта

(далее просто дефекта) определяют так

же, как при прохождении ультразвука

между действительным и мнимым

преобразователем в расчете донного

эхосигнала:

|

|

Здесь

![]() – функция, определяющая

поле излучателя диаметром

– функция, определяющая

поле излучателя диаметром

![]() в точке

в точке

![]() приемника;

приемника;

![]() – площадь

приемника;

– площадь

приемника;

![]() – постоянная

амплитуда давления на поверхности

излучателя;

– постоянная

амплитуда давления на поверхности

излучателя;

![]() .

.

|

Рис. 1. К расчету ослабления сквозного сигнала

|

Алгоритм

расчета сигнала на приемнике при наличии

дефекта.

Вычисляем звуковое давление в плоскости

дефекта

![]() ,

рис. 1-б. Все точки в

плоскости

вне

дефекта рассматриваются как вторичные

источники излучения, давление за дефектом

принимаем равным нулю. Находим суммарный

сигнал на приемнике. Используемое

предположение о распределении поля в

плоскости

соответствует

приближению

Кирхгофа.

Оно достаточно точно, если размеры

дефекта значительно больше длины волны.

,

рис. 1-б. Все точки в

плоскости

вне

дефекта рассматриваются как вторичные

источники излучения, давление за дефектом

принимаем равным нулю. Находим суммарный

сигнал на приемнике. Используемое

предположение о распределении поля в

плоскости

соответствует

приближению

Кирхгофа.

Оно достаточно точно, если размеры

дефекта значительно больше длины волны.

Для нахождения

сигнала на приемнике

![]() выполняют интегрирование по бесконечной

плоскости

за вычетом площади дефекта. Интеграл

разделим на два: интеграл по всей

плоскости минус интеграл по площади

дефекта. Первый интегралов

соответствует сквозному прохождению

ультразвука, поскольку дефект

отсутствует, т.е. равен

,

а второй (

выполняют интегрирование по бесконечной

плоскости

за вычетом площади дефекта. Интеграл

разделим на два: интеграл по всей

плоскости минус интеграл по площади

дефекта. Первый интегралов

соответствует сквозному прохождению

ультразвука, поскольку дефект

отсутствует, т.е. равен

,

а второй (![]() )

равен сигналу, отраженному от дефекта,

с обратным знаком

)

равен сигналу, отраженному от дефекта,

с обратным знаком

|

(1) |

Второй

член под знаком модуля идентичен

выражению эхосигнала от дефекта.

Следовательно, возмущение поля за

экраном

равно

возмущению поля перед экраном, т.е.

отраженной волне

![]() .

Это

положение носит название принципа

Бабине.

.

Это

положение носит название принципа

Бабине.

Было бы неправильно

понимать это положение так, что общие

значения полей перед экраном и за ним

одинаковы. Отраженная волна ни с чем

не интерферирует, поэтому амплитуда

сигнала равна

![]() .

Возмущение за экраном складывается

с падающей волной, что приводит к

существенным различиям. В общем случае

имеют место неравенства:

.

Возмущение за экраном складывается

с падающей волной, что приводит к

существенным различиям. В общем случае

имеют место неравенства:

|

(2) |

Равенство здесь может возникнуть лишь в частных случаях. Несовпадение полей перед экраном и за ним подтверждается сравнением полей на оси в дальней зоне. Перед круглым экраном с увеличением расстояния от него наблюдают постепенное ослабление сигнала. За экраном имеется «светлое пятно», т.е. постоянный максимум.

Для

вычисления сигнала

![]() в (1) используют метод

моделирования.

Выделяют безразмерные параметры, от

которых зависит решение, и строят

систему кривых в безразмерных координатах.

Если излучатель и приемник одинаковы,

таких параметров четыре.

Удобно

пользоваться следующими параметрами:

в (1) используют метод

моделирования.

Выделяют безразмерные параметры, от

которых зависит решение, и строят

систему кривых в безразмерных координатах.

Если излучатель и приемник одинаковы,

таких параметров четыре.

Удобно

пользоваться следующими параметрами:

– отношение

расстояния между преобразователями

![]() к

длине ближней зоны

к

длине ближней зоны

![]() ;

;

– отношение

радиусов дефекта и преобразователя

(![]() );

);

– отношение

расстояния от излучателя до дефекта

к расстоянию между двумя ПЭП

![]() ;

;

– отношение

смещения дефекта от общей оси

преобразователей к их радиусу

![]() .

.

Параметр

можно

исключить, если на номограмме указывать

минимальные значения

![]() ,

соответствующие

наибольшему ослаблению сквозного

сигнала при перемещении дефекта в

плоскости

.

Эта

постановка задачи соответствует реальным

условиям НК, когда ищут минимум прошедшего

сигнала. Считая, что дефект расположен

посередине между преобразователями,

полагают

= 0,5.

,

соответствующие

наибольшему ослаблению сквозного

сигнала при перемещении дефекта в

плоскости

.

Эта

постановка задачи соответствует реальным

условиям НК, когда ищут минимум прошедшего

сигнала. Считая, что дефект расположен

посередине между преобразователями,

полагают

= 0,5.

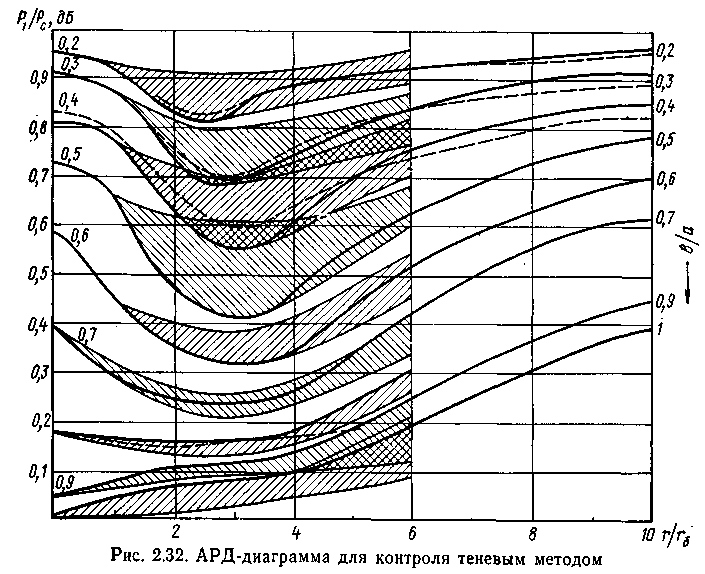

Семейство АРД-диаграмм теневого метода (Амплитуда – Расстояние – Диаметр) показано на рис. 2, оно получено путем жидкостного моделирования. Экспериментальные точки измерены при четырех разных диаметрах ПЭП и частотах. При переходе к безразмерным параметрам эти точки удовлетворительно ложатся на одни и те же кривые (сплошные линии), что подтверждает правильность выбора параметров.

Штриховые

линии соответствуют переходу неравенства

(2) в равенство для некоторых значений

![]() .

Для их построения

по АРД-диаграмме эхометода измерен

интервал между кривыми с соответствующими

значениями

.

Для их построения

по АРД-диаграмме эхометода измерен

интервал между кривыми с соответствующими

значениями

![]() и

кривой «донный сигнал». Измерения

выполнены для расстояния

и

кривой «донный сигнал». Измерения

выполнены для расстояния

![]() ,

равного

половине толщины ОК, т.к. в эхометоде

модель дефекта располагалась на

расстоянии

,

а

в теневом – на расстоянии

,

равного

половине толщины ОК, т.к. в эхометоде

модель дефекта располагалась на

расстоянии

,

а

в теневом – на расстоянии

![]() .

.

|

Рис. 2. |

Кривая

«донный

сигнал»

также построена для удвоенного пробега

ультразвука в ОК с учетом зеркального

отражения от дна. Измеренный интервал

(в

![]() )

переведен в относительные единицы и

вычтен из единицы. Штриховые кривые

удовлетворительно совпадают со сплошными

в зоне

)

переведен в относительные единицы и

вычтен из единицы. Штриховые кривые

удовлетворительно совпадают со сплошными

в зоне

![]() .

Это показывает, что в ближней и переходной

зонах неравенство (2) переходит в

равенство.

.

Это показывает, что в ближней и переходной

зонах неравенство (2) переходит в

равенство.

Аналитическую

оценку

ослабления сквозного сигнала вблизи

излучателя

(![]() )

получаем из неравенства (2) в виде:

)

получаем из неравенства (2) в виде:

|

|

как показывает эксперимент, неравенство можно заменить равенством. В дальней зоне:

|

(3) |

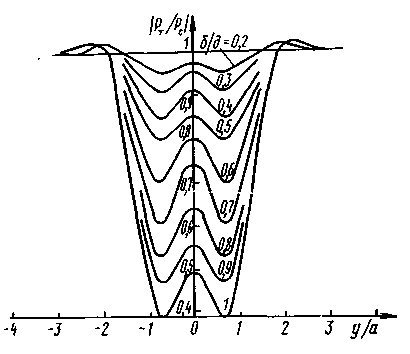

Зависимость

от перемещения дефекта

перпендикулярно оси преобразователей

в средней плоскости показано на рис. 3.

Максимум при

![]() соответствует «светлому

пятну» за экраном. В ближней и переходной

областях (

соответствует «светлому

пятну» за экраном. В ближней и переходной

областях (![]() )

этого эффекта нет, на оси за экраном

имеем наибольшее ослабление сигнала.

Изменение амплитуды при перемещении

дефекта между излучателем и приемником

(изменение

)

этого эффекта нет, на оси за экраном

имеем наибольшее ослабление сигнала.

Изменение амплитуды при перемещении

дефекта между излучателем и приемником

(изменение

![]() )

показано на рис. 2 заштрихованными

зонами.

)

показано на рис. 2 заштрихованными

зонами.

|

Рис. 3. Изменение прохождения при смещении дефекта перпендикулярно оси преобразователя

|

Теневой метод чаще

применяют в иммерсионном варианте,

когда между преобразователями и изделием

имеются слои жидкости с толщинами

![]() и

и

![]() .

В этом случае пользуются приведенными

выше формулами и графиками, но подставляют

вместо

величину

.

В этом случае пользуются приведенными

выше формулами и графиками, но подставляют

вместо

величину

|

|

а

вместо

![]() соответственно значение

соответственно значение

|

|

где

![]() и

и

![]() – скорости звука в иммерсионной жидкости

и ОК.

– скорости звука в иммерсионной жидкости

и ОК.

Экспериментально установлено, что даже тонкие дефекты, расположенные вдоль направления распространения лучей, вызывают сильное уменьшение сквозного сигнала, хотя площадь их поперечного сечения близка к нулю. Объяснение этого явления состоит в том, что продольная волна, распространяясь вдоль свободной поверхности такого дефекта, становится головной. В каждой точке поверхности ею порождаются отходящие в сторону (боковые) поперечные волны, что вызывает ослабление сквозного сигнала.

Помехи при контроле теневым методом относятся к мультипликативным, т.к. под их влиянием изменяются значения сомножителей, определяющих амплитуду сквозного сигнала. Источники помех:

– нестабильность акустического контакта;

– несоосность преобразователей;

– многократные отражения УЗ импульса;

– структурные помехи и др.

При эхометоде кратковременное ухудшение акустического контакта снижает чувствительность контроля некоторого объема изделия. Борются с этим, снижая порог чувствительности УЗД при поиске дефектов и повторным контролем каждого объема ОК.

При теневом методе случайное ухудшение акустического контакта ослабляет сквозной сигнал, что регистрируют как появление дефекта. Описанные выше приемы борьбы с нестабильностью контакта неэффективны. Поэтому при дефектоскопии теневым методом контроль ведут иммерсионным или щелевым способом, для которых нестабильность контакта меньше.

Для снижения помех от несоосности выполняют сведение осей излучателя и приемника в одну линию, добиваясь максимальной амплитуды сквозного сигнала, затем оба ПЭП жестко закрепляют. Но из-за непараллельности поверхностей и непланшетности (коробление) ОК, случайного поворота ОК при движении несоосность проявляется в процессе контроля. Двойное преломление акустической оси на границе иммерсионной жидкости и ОК приводит к смещению акустической оси, уменьшая сквозной сигнал.

В ОК

и слоях иммерсионной жидкости УЗ импульс

испытывает многократные

переотражения.

Если его длительность

![]() превышает

превышает

![]() (

(![]() – толщина ОК или слоя,

– скорость звука в них), то возникает

интерференция

накладывающихся импульсов. Это приводит

к изменению амплитуды сквозного сигнала

и маскировке дефекта. Для предотвращения

этой помехи уменьшают

и удлиняют иммерсионные слои. Это

явление ограничивает минимальную

толщину ОК.

– толщина ОК или слоя,

– скорость звука в них), то возникает

интерференция

накладывающихся импульсов. Это приводит

к изменению амплитуды сквозного сигнала

и маскировке дефекта. Для предотвращения

этой помехи уменьшают

и удлиняют иммерсионные слои. Это

явление ограничивает минимальную

толщину ОК.

Структурные помехи из-за рассеяния импульса приходят позже сквозного сигнала и не мешают контролю. Однако мультипликативные помехи из-за неравномерного затухания ультразвука на разных участках ОК затрудняют выявление дефектов. При этом крупные дефекты, исключающие прохождение сквозного сигнала, обнаруживаются. В этом состоит преимущество теневого метода перед эхометодом: крупные дефекты удается обнаружить даже при большом рассеянии.

Внешние и электрические помехи, влияние края ОК на сквозной сигнал аналогичны помехам эхометода.

Порог чувствительности теневого метода, достигаемый на практике, выше, чем для эхометода. Главная причина – изменение сквозного сигнала под влиянием помех. При контроле толстых листов в условиях производства они приводят к изменению сквозного сигнала на (4 ... 6) дБ. На этом фоне фиксируют изменение сигнала лишь на (8 ... 10) дБ, что соответствует порогу чувствительности, обеспечивающему выявление дефектов площадью (100 ... 200) мм2. При контроле тонких изделий (паяные панели), когда принимают все меры к стабилизации прохождения ультразвука, порог чувствительности удается снизить до уровня, близкого к уровню эхометода (5 ... 10) мм2.

|

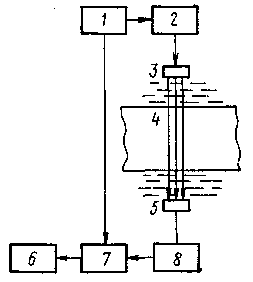

Рис. 4. Структурная схема одного канала теневого дефектоскопа:

1. – синхронизатор; 2 – генератор импульсов; 3 – излучатель; 4 – ОК; 5 – приемник; 6 – регистратор с амплитудным дискриминантом; 7. – временный селектор; 8 – усилитель |

Аппаратура для контроля теневым методом проще по устройству, чем эходефектоскоп. Однако она может усложняться из-за использования большого числа параллельно работающих каналов. На рис. 4 показана структурная схема одного канала импульсного теневого дефектоскопа. Частое применение импульсных приборов связано с тем, что в них легко избавиться от помех, связанных с интерференционными явлениями, применяя достаточно короткие импульсы. Стробируя время прихода сквозного сигнала, уменьшают действие внешних электрических шумов.

Пример многоканального теневого – установки типа УЗУЛ для контроля листов, которые имеют более 200 пар излучатель-приемник, объединенных в группы так, чтобы уменьшить число генераторов и усилителей. В качестве теневого дефектоскопа может быть использован любой эходефектоскоп, включенный по раздельной схеме.